| Titel: | Neuer Trocken-Cylinder, von den HHrn. Chapelle und Comp. zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 129, Jahrgang 1853, Nr. XLV., S. 203 |

| Download: | XML |

XLV.

Neuer Trocken-Cylinder, von den HHrn.

Chapelle und Comp. zu

Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Juli 1853, S.

14.

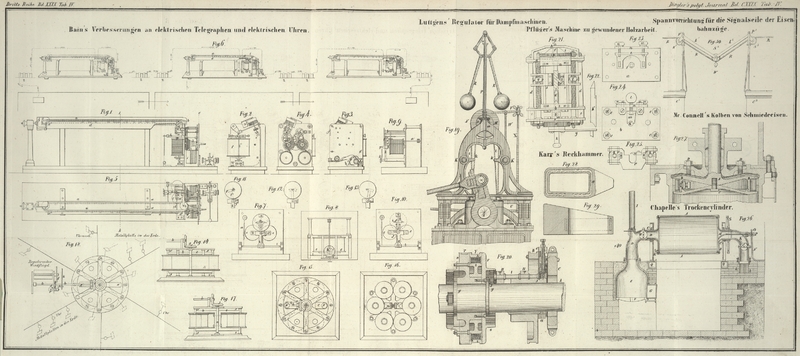

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Chapelle's Trocken-Cylinder.

Bekanntlich werden die bis jetzt sowohl in der Papierfabrication als auch beim

Zeugdruck oder in anderen Industriezweigen angewendeten Trockencylinder im

Allgemeinen mit Dämpfen erhitzt. In der Praxis hat dieses Verfahren große

Nachtheile, einerseits wegen des damit verbundenen bedeutenden

Brennmaterialverbrauchs, und andererseits wegen der fast fortwährenden Entweichung

von Dampf.

Die HHrn. Chapelle und Comp., welche die ganze Wichtigkeit der

Trocken-Apparate erkannten, suchten diese Nachtheile durch ein anderes System

zu vermeiden, wobei der Brennmaterialverbrauch bedeutend vermindert wird, und

welches so einfach ist, daß es überall, sowohl bei der Papierfabrication, als auch

beim Zeugdruck etc. angewendet werden kann.

Von dem Grundsatz ausgehend, daß es in ökonomischer Hinsicht in einem solchen Falle

am zweckmäßigsten ist, den Apparat unmittelbar zu feuern, haben die Erfinder ihren

Trocken-Cylinder so eingerichtet, daß er in seinem Innern von der einen Seite

her die sich durch die Verbrennung auf einem benachbarten Herde entwickelnde Flamme

nebst Rauch aufnimmt, und von der andern Seite her geringe Wassermengen, die sich

auf ihrem Wege im Innern des Cylinders erhitzen und ihm eine überall gleichförmige

Temperatur mittheilen.

Der Rauch und die Gase, welche aus dem Ofen ausströmen, durch den Cylinder gehen und

an dessen anderm Ende wieder ausströmen, werden durch einen Canal in einen zweiten

Cylinder geführt, den sie ebenfalls mittelst Wasserstrahlen erwärmen, welche man in

diesen gleichfalls in geeigneter Menge gelangen läßt.

Aus dem zweiten Cylinder kann man die Wärme auf dieselbe Art in einen dritten, und

wenn es erforderlich ist, auch in einen vierten gelangen lassen. Man begreift, daß

die Wärme dieser verschiedenen Cylinder von dem ersten bis zum letzten nach und nach

abnehmen muß.

Bei einer Papiermaschine muß man diese Cylinder parallel neben einander und so

anbringen, daß der zu trocknende Papierbogen zuvörderst zu dem letzten, d.h. zu dem am

wenigsten heißen Cylinder gelangt, und nach und nach bis zu dem ersten, welcher

direct von dem Ofen gefeuert wird.

Fig. 26 ist

ein senkrechter Durchschnitt des Apparats nach der Achse des

Trocken-Cylinders.

Dieser Cylinder A besteht aus Gußeisen und ist an beiden

Enden mit den Deckeln B verschlossen, welche aus einem

Stück mit den hohlen Zapfen bestehen, welche von den Lagern C aufgenommen werden. Ueber den einen Zapfen greift möglichst dicht das

Röhrenstück D, welches über einer gußeisernen Glocke E angebracht ist, die ihrerseits als Herd der

Verbrennung oder als Ofen dient. Unten ist die offene Glocke mit einem Rost F versehen, auf den man das Brennmaterial durch die Thür

G wirft.

An dem obern Theil des Röhrenstücks D sind zwei Klappen

oder Ventile H und H'

angebracht, um die Verbindung des Ofens mit dem Innern des Cylinders A oder mit der Esse I zu

unterbrechen. Soll demnach der Apparat in Betrieb gesetzt werden, so öffnet man das

Ventil H, damit die Flamme und der Rauch, die sich aus

der Glocke entwickeln, gänzlich in den Cylinder gelangen, und man verschließt

zugleich das Ventil H', damit die brennbaren Gase nicht

in die Esse gelangen.

Das Ende des zweiten Zapfens wird ebenso von einem Röhrenstück K aufgenommen, welches mit einem Ventil J

versehen ist, durch welches das Ausströmen der heißen Gase, um sie mittelst der

Leitung L einem zweiten Cylinder zuzuführen, regulirt

wird.

Im Innern der Röhre K und des Zapfens ist eine kleine

Röhre M angebracht, welche dazu dient, geringe

Wassermengen in das Innere des Cylinders zu führen. Diese kommen entweder aus einem

über dem Apparat angebrachten Behälter, oder sie werden mittelst einer Röhre N herbeigeleitet, welche mit einem gemeinschaftlichen

Wasserbehälter für alle Cylinder in Verbindung steht.

Mittelst eines Hahnes, oder einer Schraube mit conischer Spitze O, die durch den mit Gewinde versehenen Muff von Rothguß

P geht, welcher Hahn die Röhre M mit der Röhre N verbindet,

kann man die kleine Oeffnung genau reguliren, durch die das Wasser in den Cylinder

gelangt, auch nach Erforderniß diese Oeffnung vollständig verschließen.

Man begreift, daß durch diese Einrichtung alles einströmende Wasser, dessen Menge,

wie bemerkt, jedesmal nur gering ist, sich über die ganze innere Oberfläche des

Cylinders während seiner Umdrehung verbreitet, und daß es fortwährend durch die

heißen Gase erhitzt wird, welche von der entgegengesetzten Seite her einströmen,

sich mit dem Wasser vermischen und die Temperatur immer höher steigern. Auf diese

Weise wird der Cylinder in allen seinen Theilen gleichförmig erwärmt und trocknet

folglich Papier, Zeuge und andere Substanzen, die man mit seiner äußern Oberfläche

in Berührung bringt, vollkommen gleichartig und regelmäßig.

Das Wasser läßt man, so oft man es für nöthig erachtet, mittelst der kleinen Röhre

R ablaufen, welche am untern Theile des Cylinders an

der entgegengesetzten Seite von derjenigen durch welche es eingeströmt ist,

angebracht ist. Diese Röhre ist mit einem Hahn versehen, den man mit der Hand, oder

auch bei jeder Umdrehung des Cylinders mittelst eines Knaggens oder einer schiefen

Ebene, die zu dem Ende angebracht sind, öffnen kann. Das Wasser läuft in einen

gußeisernen Trog Q ab, der zugleich als Schwelle für die

Zapfenlager des Cylinders dient.

Die mehr oder weniger schnelle rotirende Bewegung wird dem Cylinder, wie gewöhnlich,

entweder durch eine Triebrolle, oder durch ein Zahnrad S

ertheilt, welche auf der Verlängerung des einen Zapfens angebracht sind.

Da diese Zapfen durch die hinzuströmenden heißen Gase erhitzt werden, so kühlt man

sie mittelst eines Wasserstrahles nebst gehörigem Schmieren mit Oel oder Fett

ab.

Wenn man es vorzieht, anstatt die Erhitzung durch die aus dem Ofen ausströmende

Flamme und Gase direct zu bewirken, den Apparat mittelst erhitzter Luft, die von

Außen kommt, zu wärmen, so braucht man nur einen Ofen vorzurichten, der ebenfalls

aus der Glocke E und aus mehreren Röhren D besteht, in welchen man die Flamme und den Rauch

circuliren läßt, ehe sie in die Esse gelangen. Indem nun die atmosphärische Luft

über die äußere Oberfläche dieser Röhren wegströmt, welche selbst von einem Mantel

umschlossen sind, erreicht sie eine hohe Temperatur, begibt sich in das Innere des

Trocken-Cylinders und wirkt dort mit Hülfe des Wasserstrahls auf die oben

beschriebene Weise.

Tafeln