| Titel: | Gas-Gebläselampe; von Hrn. Dr. Heeren. |

| Fundstelle: | Band 129, Jahrgang 1853, Nr. LXXVII., S. 340 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Gas-Gebläselampe; von Hrn. Dr. Heeren.

Aus den Mittheilungen des hannover'schen Gewerbevereins,

1853, Heft 2.

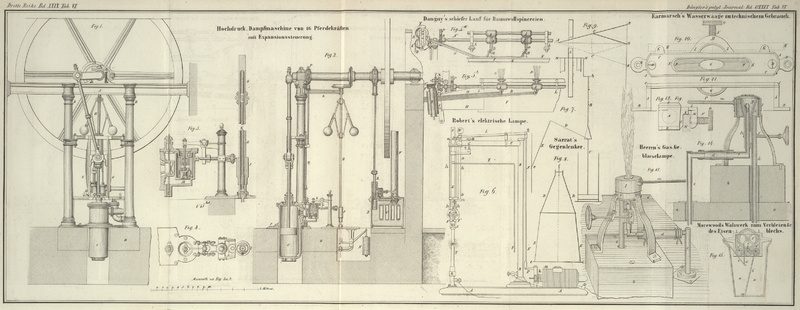

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Heeren's Gas-Gebläselampe.

Die zu beschreibende Gebläselampe ist besonders für Laboratorien bestimmt, wo sie

sowohl zum Glasblasen, als auch zu Glühungen aller Art große Bequemlichkeit und

nicht unbedeutende Kostenersparung darbietet, indem sie in allen Fällen die

Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge vertritt, und dieselbe in der Wirkung noch

übertrifft. Sie wird statt der Glasblaselampe auf dem Glasblasetisch befestigt, und

steht durch eine Röhre mit dem Blasebalg in Verbindung, während durch eine zweite

Röhre das Gas (gewöhnliches Steinkohlengas) aus der Gasleitung ihr zuströmt.

In Fig. 13 ist

die Lampe im Aufriß, in Fig. 14 im verticalen

Querschnitt, beide Zeichnungen in 1/2 der wirklichen Größe, dargestellt; gleiche

Buchstaben bezeichnen in beiden Zeichnungen gleiche Theile. a, a der Tisch, auf welchem ein Klotz b durch

Schrauben befestigt ist; c das von dem Blasebalg

herkommende Rohr, d ein kurzes Rohr von vulcanisirtem

Kautschuk, welches den Wind dem Blaserohr e der Lampe

zuführt. Dieses ist oben mit einer aufgeschraubten Spitze versehen, deren Oeffnung

die Weite einer dicken Stecknadel haben kann. Es ist nöthig, daß mehrere solcher

Spitzen mit verschiedener Weite der Oeffnung vorhanden sind, damit man für größere

Flammen eine weitere, im entgegengesetzten Fall eine engere anwenden könne. Um auch

die Mündung des Blaserohrs beliebig höher und niedriger stellen zu können, ist

dasselbe bei f mit einer gezahnten Stange und einem

Trieb versehen. Gerade, um diese Bewegung zu gestatten, ist das elastische Rohr

erforderlich.

Das obere Ende des Blaserohrs geht durch den Boden eines nach oben sich erweiternden

messingenen Conus g, welcher unten einen längern

Rohransatz h enthält, worin sich das Blaserohr leicht

und ohne erhebliche Reibung auf- und abschieben läßt.

Das Gas gelangt durch die messingene Röhre k in den

cylindrischen, ebenfalls von Messing gemachten Behälter i, welcher an der Außenseite ein langes Schraubengewinde enthält, um so

mittelst eines Deckels l geschlossen zu werden, den man

je nach Erforderniß höher und niedriger schrauben kann, zu welchem Ende er mit einem

Arm m versehen ist. In der Mitte dieses, oben etwas

gewölbten Deckels ist eine Oeffnung für die Flamme. Wünscht man, um den

größtmöglichen Effect zu erlangen, Versuche mit größeren und kleineren Oeffnungen

machen zu können, so ist es gut, das Loch im Deckel ziemlich weit zu machen und

verschiedene kleine genau hineinpassende Platten mit verschieden weiten Oeffnungen

vorräthig zu haben. Hat man einmal die passendste ermittelt, so kann sie für große

und kleine Flammen immer beibehalten werden. Der Deckel ferner muß sich so weit

herabschrauben lassen, daß er sich an den oberen Rand des Conus g fest anlegt, in welchem Fall der Ausfluß des Gases

ganz gehemmt ist, und daß er also die Stelle eines Hahnes versieht. Je nachdem man

also den Arm m links oder rechts dreht, hat man es mit

größter Leichtigkeit in seiner Gewalt, das Ausströmen des Gases, mithin die Größe

der Flamme, zu reguliren.

Das Princip dieser Lampe stimmt mit dem der Peclet'schen

Glasblaselampe überein, bei welcher bekanntlich in der Mitte eines runden mit Oel

gespeisten Dochtes ein Luftstrom aufwärts geblasen wird.

Indem dieser Luftstrom rund um sich herum einen luftverdünnten Raum erzeugt, strömt

die Flamme des brennenden Gases von allen Seiten in diesen Raum herab, um sodann,

von dem Luftstrom mit fortgerissen, durch die Oeffnung des Deckels auszuströmen und

hier eine sehr heiße Flammengarbe zu bilden.

Da auf solche Weise der Flamme ein Ueberschuß von atmosphärischer Luft zugeführt

wird, so brennt sie keineswegs mit starker Lichtentwickelung, wie eine gewöhnliche

Gasflamme, sondern mit schwachem blaulichem Lichte, dafür aber mit um so größerer

Hitze, weil sich der Verbrennungsproceß auf einen viel kleineren Raum concentrirt.

Außerdem findet in Folge der vollkommenen Verbrennung durchaus kein Rußen statt, und

kalte Körper in die Flamme gehalten bleiben eben so rein wie bei einer

Spirituslampe.

Unsere Figur

13 stellt die Lampe dar, so wie sie mit einer großen Flamme brennt;

schraubt man auf das Windrohr eine Spitze mit feiner Oeffnung und läßt nur wenig Gas

ausströmen, so erhält man eine ganz spitze ausgezeichnet schöne Löthrohrflamme, die

freilich wegen der verticalen Richtung zu Löthrohrversuchen auf der Kohle nicht

gebraucht werden kann. Es würde übrigens keine Schwierigkeit machen, die Lampe so

einzurichten daß sie sich mittelst eines Scharniers schräg abwärts neigen ließe, nur

müßten dann längere elastische Röhren für Wind und Gas angewandt werden.

Als Beleg für die Wirksamkeit der Lampe zum Glasblasen kann angeführt werden, daß vor

kurzem ein Glasbläser eine Anzahl Röhren von sehr strengflüssigem Glase und solcher

Stärke, daß er sie vor seiner Glasblaselampe nicht zuschmelzen konnte, uns zu diesem

Zwecke zuschickte, was denn auch ganz gut von statten ging. Zu Kochungen in

Metallgefäßen eignet sich die Lampe besonders gut; man braucht nur den Gashahn zu

öffnen, ein brennendes Zündhölzchen anzuhalten und auf den Tritt des Blasebalgs zu

treten um fast momentan eine sehr intensive Gluth zur Disposition zu haben, über

welcher einige Pfund Wasser in einem kleinen Kessel in wenigen Minuten zum Kochen

kommen.

Wünscht man einen Platintiegel zum starken Glühen zu bringen, um Mineralkörper mit

kohlensaurem Kali aufzuschließen, so ist es nöthig, um die Wärme zusammenzuhalten,

eine geeignete Umgebung anzubringen. Ich bediene mich hierzu eines hessischen

Tiegels, dessen Boden abgeschlagen ist und der mit der weiten Mündung nach unten auf

den Ring eines Trägers gestellt und so über die Flamme gebracht wird. Der

Platintiegel wird auf die jedem Chemiker bekannte Art mittelst eines kleinen Ringes

von Eisendraht so in

den hessischen Tiegel hineingehängt, daß er sich ganz darin befindet, also oben

nicht darüber hervorragt. Auf diese Art geht die Schmelzung, besonders wenn der

Platintiegel zugedeckt wird, schnell und leicht von statten.

Es wird übrigens kaum der Erwähnung bedürfen, daß an einer solchen Lampe, die

natürlich beim Gebrauche oft sehr heiß wird, alle Löthungen mit Schnellloth

vermieden werden müssen. Das in dem Laboratorium der polytechnischen Schule

hieselbst befindliche Exemplar ist von dem Hrn. Hof-Mechaniker Hohnbaum angefertigt.

Tafeln