| Titel: | Jones' Feineisen-Feuer und Puddelofen. |

| Fundstelle: | Band 129, Jahrgang 1853, Nr. XCV., S. 423 |

| Download: | XML |

XCV.

Jones'

Feineisen-Feuer und Puddelofen.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Juli 1853, S.

81.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Jones' Feineisenfeuer und Puddelofen.

Die Verbesserungen, welche den Gegenstand des vorliegenden Aufsatzes bilden, rühren

von Hrn. Joseph Jones zu

Bilston in Staffordshire, einem sehr geschickten Eisenhüttenmann, her; sie

bestehen:

1) In der Anwendung eines kühlenden Wasserstroms, der durch einen Wasserbehälter oder

durch eine Reihe von Trögen geht, welche die glühenden Materialien in dem Puddelofen

umgeben, so daß das Material, aus welchem der Ofen besteht, kühl erhalten, und daher

durch die beim Puddeln erforderliche große Hitze nicht mehr bedeutend angegriffen

wird.

2) In der Verbindung des Raffinirherdes oder Feineisenfeuers mit dem Puddelofen,

durch Röhren oder Canäle zwischen beiden, wodurch das raffinirte, gefeinte oder

geweißte Eisen aus jenem auf den Herd von diesem fließt. Dadurch werden im Vergleich

mit dem gewöhnlichen Verfahren Arbeitslöhne, Brennmaterial und Zeit erspart.

3) In einer Verbindung des Mantels über dem Raffinirherde mit einer Esse, um heiße

Luft und Funken abzuleiten und dadurch die Arbeit zu erleichtern.

4) In dem Einführen der aus dem Raffinirherd unbenutzt entweichenden Hitze in die,

einen Dampfkessel umgebenden Züge, um dieselbe zur Dampferzeugung zu verwenden.

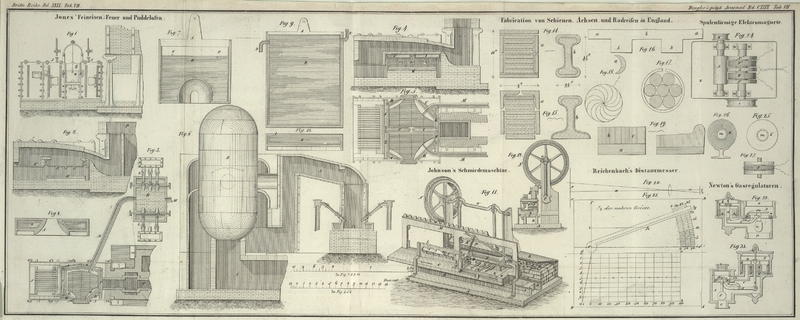

Fig. 1 ist ein

Längenaufriß von zwei Puddelöfen, die mit ihren kurzen Seiten mit einander, so wie

auch mit dem Raffinirherd, verbunden sind; In der Abbildung (so wie in den beiden folgenden) ist

jedoch der rechts liegende Ofen weggelassen. Fig. 2 ist ein

entsprechender senkrechter Durchschnitt der Oefen; Fig. 3 ein Grundriß oder

horizontaler Durchschnitt.

Fig. 4 ist ein

senkrechter Längendurchschnitt von einem der mit ihren langen Seiten aneinander

liegenden Doppelöfen, verbunden mit einem einzigen Raffinirherd, der jedoch in der

Figur fehlt. Fig.

5 horizontaler Durchschnitt desselben, die Canäle von dem Raffinirherde

abgebrochen dargestellt. Fig. 6 ist ein senkrechter

Durchschnitt von einem Raffinirherde, in Verbindung mit einem Dampfkessel, indem die

aus jenem entweichende Hitze in Canäle geleitet wird, welche den Kessel umspülen und

ihn feuern. Fig.

7 und 8 sind respective senkrechte und horizontale Durchschnitte von einer

durch Wasser abgekühlten Ofenthür mit Schauloch. Fig. 9 und 10 sind ähnliche

Durchschnitte von einem mit Wasser abgekühlten Thürschieber. Das Kühlwasser wird den

Ofenwänden durch die senkrechten Röhren A, welche mit

einem zweckmäßig angebrachten Kaltwasserbehälter in Verbindung stehen, zugeführt.

Das Wasser strömt kalt in den Trog oder Wasserkasten B

hinter der Ofenwand C, und auch in den Trog D hinter der Wand E. Aus dem

Raum B gelangt die Flüssigkeit in den Trog F, an der Fuchsseite des Ofens, dann in den Trog G an der Rückwand, und sie gelangt zuletzt in den Trog

H, unter der Sohlplatte des Ofens. Das in den Trog

D strömende kalte Wasser geht dann in den Trog I der Feuerbrücke und endlich nach J an der Rückwand des Ofens; nachdem das Wasser diesen

Lauf vollendet hat, gelangt es warm in den Trog H. Durch

diese Einrichtung werden sämmtliche Ofenwände, welche durch die starke Hitze beim

Puddeln stark erhitzt werden, stets abgekühlt erhalten, indem der Wasserstrom alle

Wände des Ofens umgibt und jede überflüssige Hitze durch eine ununterbrochen

wirkende Kühlung ableitet, daher die Hitze keine nachtheiligen Wirkungen mehr

ausüben kann.

K ist der Raffinirherd, in welchem das in Stücke

zerschlagene Roheisen mittelst Kohks und eines starken, durch sechs Formen L einströmenden Gebläsewindes, eingeschmolzen und

raffinirt, d.h. von einem Theil seines Kohle-, Silicium-,

Schwefel- und Phosphor-Gehaltes befreit wird. Es gelangt nun flüssig,

mittelst der Canäle M, in den einen oder den andern

Puddelofen, ohne daß dadurch Arbeitslöhne oder Metallverlust veranlaßt würden.

Die beiden Puddelöfen, von denen jedoch nur einer abgebildet wurde, haben nichts

Eigenthümliches; bei N befindet sich der Rost; O ist eine Schieberthür mit Wasserabkühlung. Beide Oefen

führen die Verbrennungsproducte einer gemeinschaftlichen Esse P zu, welche auf einem gußeisernen Gerüst ruht. Der ganze Ofen ist mit

gußeisernen Platten bekleidet, welche, wie man aus Fig. 1 deutlich ersehen

kann, mittelst Schraubenbolzen der Länge nach und oben der Quere nach durch Anker

mit einander verbunden sind. Die Platte Q, welche die

Thürbekleidung bildet, ist mit Lappen R versehen, die zu

beiden Seiten in Vertiefungen in den beiden andern Platten greifen und mittelst

Bolzen eine genaue Verbindung herstellen.

Der Doppelofen Fig.

4 und 5 ist auf ähnliche Weise eingerichtet, mit dem einzigen Unterschiede, daß

die Oefen an dem einen Ende befindlich sind und das Raffinirfeuer an dem andern, die

Esse aber zwischen beiden. Das kalte Wasser gelangt von oben in die Tröge A, B, C, D wie bei dem vorigen Ofen. Aus der Abtheilung

A fließt das Wasser nach E, von dort nach F, und dann in den Trog G. Auf der andern Seite kommt das Wasser aus B in den Trog H und dann

nach I, von wo es nach G

abfällt. Beim andern Ofen fließt das Wasser einerseits von D nach J und F,

und von dort nach G und andererseits von C nach K und I und dann auch in den gemeinschaftlichen Trog G. Das geschmolzene und raffinirte Metall gelangt

mittelst der Canäle M zu den Herden der beiden

Puddelöfen.

Die Verbindung des Raffinirherdes mit einer hohen Hauptesse ist in den Abbildungen

nicht dargestellt. Von dem Herde geht eine kurze Esse nach der Sohle eines geneigten

Fuchses, dessen anderes Ende in die Seitenesse der einzeln liegenden Esse ausläuft

und die Verbrennungsproducte aus dem Herde rasch und vollständig abführt. Fig. 6 stellt

einen ähnlich eingerichteten Raffinirherd mit einem geneigten Fuchs A dar, welcher die heißen Gase und den Rauch in Canäle

führt, die einen senkrechten Kessel B mit halbkugeligen

Enden umgeben. Nachdem die Hitze den unteren Theil des Kessels umströmt hat, geht

sie durch eine Oeffnung in dessen Mitte und entweicht endlich durch den untern Canal

C in die Esse. Die aus dem Feineisenfeuer

entweichenden heißen Gase werden daher, ohne kostspielige Einrichtungen, sehr

zweckmäßig benutzt.

Fig. 7 und

8 zeigen

eine mit Wasser abgekühlte Ofenthür A mit Schauloch,

nämlich die eigentliche gußeiserne Thür und den einzuhängenden Trog; letzterer hat

zwei senkrechte Röhren am obern Theil zur Zuführung des kalten Wassers. Dasselbe

wird von dem Raum B aufgenommen, fließt durch die Röhre

C zu, und durch die Röhre D wieder ab, indem jene mit einer der Röhren in Verbindung steht, die den

Trögen in den Ofenwänden das Wasser zuführen. Die Röhren C und D sind mit Gelenken oder mit biegsamen

Schläuchen versehen, damit die Thür auf und nieder bewegt werden kann. Es fließt stets

kaltes Wasser zu und warmes ab. Die in Fig. 9 und 10 dargestellte

Schieberthür ohne Schauloch hat gleiche Einrichtung mit der vorhergehenden. A ist die äußere Thür, B der

Wassertrog in ihrem Innern, C die Röhre zur Einführung

und D die zum Abfluß des Wassers.

Durch diese Einrichtungen ist jeder der großen Hitze des Puddelprocesses ausgesetzte

Theil des Ofens auf eine sehr einfache Weise geschützt, und die Erfindung hat daher

für die Stabeisenfabrication einen bedeutenden Werth, indem man dadurch

Reparaturkosten am Ofen und folglich Zeitverlust vermeidet.

Puddelöfen mit dieser Einrichtung sind auf der Monkland-Hütte in Schottland

seit zwölf Monaten im Betriebe und haben wesentliche Ersparungen und

Betriebserleichterungen ergeben.

(Die Vortheile, welche die hier beschriebenen Puddelöfen gewähren, sind durchaus

nicht zu verkennen, aber einfach sind die Einrichtungen nicht, und sie müssen stets

in bester Ordnung erhalten werden, weil sonst ein Durchbrennen der gußeisernen Wände

nicht zu vermeiden ist und dann das Wasser in den Ofen strömt und den Proceß

verhindert. Die Wände müssen daher stets, am besten mit reinen Eisenerzen oder mit

Schlacken, nicht mit Kalkstein geschützt werden. Schon früher hat man Oefen mit

Wasserabkühlung gehabt, aber aus dem obigen Grunde wieder aufgegeben und statt ihrer

solche mit Luftabkühlung angewendet. Jedenfalls sind die hier beschriebenen

Einrichtungen besser als die früheren, und eine sorgfältige Beaufsichtigung der

Oefen wird alle Nachtheile verhindern.

H.).

Tafeln