| Titel: | Verbesserungen an Apparaten um den Druck des Leuchtgases zu reguliren, welche sich E. Newton in London, einer Mittheilung zufolge am 2. October 1852 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 129, Jahrgang 1853, Nr. CII., S. 450 |

| Download: | XML |

CII.

Verbesserungen an Apparaten um den Druck des

Leuchtgases zu reguliren, welche sich E. Newton in London, einer Mittheilung zufolgeMan vergl. den im polytechn. Journal Bd. CXXIV

S. 334 beschriebenen Regulator.A. d. Red. am 2. October 1852 patentiren

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Juni 1853, S.

428.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Newton's Verbesserungen an Apparaten um den Druck des Leuchtgases

zu reguliren.

Die Erfindung bezieht sich auf eine Methode, den Druck des Leuchtgases dergestalt zu

reguliren, daß dasselbe mit gleichmäßigem Drucke aus den Brennern strömt, ohne daß

der wechselnde Druck in den Hauptröhren oder die Anzahl der brennenden Gaslichter

einen Einfluß darauf hat.

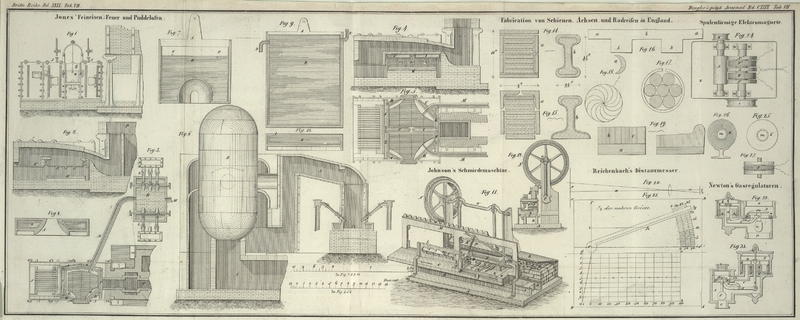

Fig. 22

stellt einen solchen Regulator im Durchschnitte dar. A

ist ein Behälter, der an seinem unteren Ende mit der Straßenröhre, an seinem oberen

Ende mit der Speisungsröhre verbunden ist. Derselbe steht durch ein Seitenrohr C mit einem andern Behälter E in Verbindung, so daß das Gas in der Hauptröhre zu dem unteren Theil

beider Behälter freien Zutritt hat. Ungefähr in der Mitte des Behälters A befindet sich ein Ventilsitz a, auf welchen ein Scheibenventil m paßt,

dessen Stange n mit dem Arm eines um b drehbaren Hebels c

verbunden ist. Die Ventilstange n sollte schwer und lang

genug seyn, um die Fläche des Ventils in einer horizontalen Ebene zu halten. Von dem

anderen Ende des Hebels c erstreckt sich eine Stange d in die Höhe, welche in eine dünnere Stange e ausgeht, die in einer Führung im Deckel f senkrecht auf- und nieder gleitet. An diese

Stange ist eine Scheibe B befestigt, deren abwärts

stehender Kranz in eine mit Quecksilber gefüllte Rinne taucht. Das obere Ende der

Stange d dient zur Aufnahme der Gewichte l, welche, nachdem man den Deckel f abgeschraubt hat, beliebig aufgelegt und abgenommen werden können.

Das Gas der Hauptröhre hat freien Zutritt unter die Fläche der Scheibe B, so wie unter die des Ventils m, und da beide Flächen gleich sind, so übt das Gas auf sie gleichen Druck

aus; sie halten also vermöge ihrer Anordnung an den Enden eines gleicharmigen Hebels

einander das Gleichgewicht.

Die Gewichte l sind so regulirt, daß sie das Ventil gegen

jeden verlangten und bestimmten Druck, welcher den atmosphärischen Druck übersteigt,

offen halten; so daß, wenn das Gas in der Seitenröhre, d.h. das Gas über dem

Ventile, diesen Druck übersteigen sollte, dasselbe auf die obere Fläche wirkt und

das Ventil allmählich niederdrückt. Dadurch wird aber die Oeffnung für das

durchströmende Gas verkleinert, bis das letztere wieder auf den bestimmten Druck

reducirt worden ist; alsdann wird das Ventil durch das Uebergewicht l der Scheibe wieder gehoben. Hieraus erhellt, daß der

wechselnde Gasdruck in der Hauptröhre auf die Regulirung nie einen nachtheiligen

Einfluß haben kann.

Fig. 23

stellt eine Modification des beschriebenen Apparates im Verticaldurchschnitte dar.

Der Behälter A ist mit der Hauptröhre bei c und mit der ins Haus führenden Seitenröhre bei b verbunden. Das auf den Sitz a schließende Ventil d ist mit einer Stange

und einem Gewichte f versehen und wird durch den Hebel

g in horizontaler Lage erhalten. Der Behälter E steht mit dem Behälter A

unterhalb des Ventils durch den Hals C und oberhalb des

Ventils durch den Canal m in Verbindung. Der Behälter

E ist mit zwei ringförmigen Quecksilberrinnen p und q versehen, in welche

die Kränze r und s der

Scheibe B tauchen. Diese Rinnen stehen durch

Seitencanäle t mit einander in Verbindung, so daß in

beiden das Quecksilber in gleichem Niveau steht. Die Scheibe steht, wie bei der

Anordnung Figur

22, durch eine verticale Stange i mit dem

Hebel g in Verbindung.

Die Oberfläche der Scheibe innerhalb des inneren Kranzes s, welche dem Druck des Gases in der Hauptröhre ausgesetzt ist, muß der

dem Gas in der Hauptröhre ausgesetzten Oberfläche des Ventils genau gleich seyn, so

daß sie diesem Druck vollständig das Gleichgewicht hält, welchen Veränderungen der

letztere auch unterliegen möge; und die Fläche der Scheibe zwischen dem inneren und

äußeren Kranz r und s,

welche dem Gasdruck in der Seitenröhre dargeboten wird, muß so groß seyn, daß der

Druck des Gases in der Seitenröhre auf dieselbe nebst der oberen Ventilfläche wirkt;

denn je größer die diesem Druck ausgesetzte Oberfläche ist, desto empfindlicher ist

das Instrument. Da der Gasdruck in der Hauptröhre auf dem Ventil und der Scheibe

balancirt wird, so bleibt begreiflicher Weise das Ventil durch das Uebergewicht des

Hebels auf der Seite der Scheibe offen, bis der Druck des Gases in der Seitenröhre

den bestimmten Grad übersteigt; alsdann wirkt derselbe auf die Fläche der Scheibe zwischen

beiden Kränzen und auf die obere Seite des Ventils, und da er auf eine große Fläche

wirkt, so bewegt sich das Ventil sogleich gegen seinen Sitz hin und verkleinert

dadurch allmählich die Oeffnung für das durchströmende Gas, bis die geeignete

Spannung wiederhergestellt ist. Diese Anordnung gewährt in Vergleich mit der vorher

beschriebenen den Vortheil, daß der Gasdruck in der Seitenröhre auf eine weit

größere Oberfläche wirken kann, um das Ventil zu schließen, wenn der Druck das

normale Verhältniß übersteigen sollte. Das Instrument kann mit einem kleinen Ventil

eben so empfindlich gemacht werden, als das andere mit einem sehr großen Ventil.

Tafeln