| Titel: | Mittheilungen aus dem amerikanischen Maschinenbau; von Frz. Joseph Thoma. |

| Autor: | Frz. Joseph Thoma |

| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Mittheilungen aus dem amerikanischen

Maschinenbau; von Frz. Joseph

Thoma.

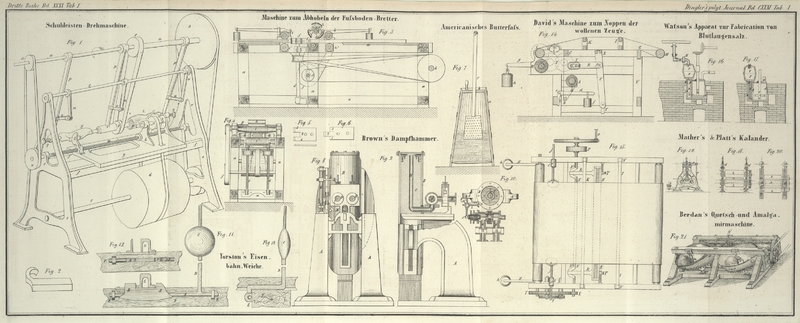

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Thoma's Mittheilungen aus dem amerikanischen

Maschinenbau.

I. Die

Schuhleisten-Drehmaschine.

Bei einem Besuch der Spinnereigebäude in Lancaster (Pensylvania) sah ich eine

Schuhleisten-Drehmaschine in einer Ecke eines langen Spinnsaales aufgestellt,

deren Einrichtung ich Ihren Lesern mittheilen will. Der Eigenthümer dieser Maschine

bezahlte jährlich an die Spinnereigesellschaft 75 Dollars für die Betriebskraft und

den Raum, und verfertigt durchschnittlich in 10 Minuten einen Schuhleisten, welcher

den von Hand geschnittenen in keiner Beziehung nachsteht. Bei der Fabrication waren

drei Männer beschäftigt; der eine schnitt das Holz zu, indem er die Länge des

Leistens absägte, und demselben mit dem gewöhnlichen Beil eine rohe Form gab; ein

zweiter arbeitete an der Maschine, d.h. er spannte diesen rohen Klotz ein, und nahm

ihn wieder weg; und ein dritter vollendete den Leisten, indem er denselben mit einer

Feile und Glaspapier glatt machte. In der perspectivisch gezeichneten Ansicht Fig. 1 ist a, a ein Wellbaum, der mittelst eines Hänggerüstes an

die Decke des Saales befestigt ist; auf demselben befindet sich eine Rolle b, die mittelst eines Riemens den unter der Drehbank

befindlichen Wellbaum c treibt; auf letzterm befindet

sich eine 18'' lange Trommel d, deren Durchmesser 3'

ist. Das Maschinengestell besteht aus den beiden Seitenschilden e, e und aus den an dieselben angeschraubten Backen f, f, auf welche ein Schlitten g gesetzt wird. An demselben befinden sich die Arme h, h zur Aufnahme eines Wellbäumchens, an welchem eine kleine 4zöllige

Treibrolle i, sowie ein gußeisernes cylindrisches Stück

k befestigt ist, in welches die Messer zum Schneiden

des Leistens eingekeilt

werden. An dem andern Ende des Schlittens befindet sich ein Arm l, der an seinem hervorragenden Theil abgerundet ist;

durch diesen sowie durch die beiden Arme h, h geht eine

Schraube m, die in den Seitenschilden e, e in Lagern getragen wird; eine Rolle n die daran befestigt ist, erhält ihre Bewegung von dem

Wellbaum a mittelst der darauf aufgekeilten Rolle o. An den obern Wellbaum a

sind drei Arme p, p, p lose angesteckt, so daß sich

dieser in deren Augen drehen kann. Die beiden untern Enden der äußern Arme bilden

ebenfalls Augen, in welche die Schrauben q, q

eingesteckt sind, deren nach innen gekehrte Enden conisch zugedreht sind. Der

mittlere Arm p bildet an seinem untern Ende eine Hülse

von 7–8'' Länge, in welcher eine Spindel läuft, auf der eine Rolle r fest aufgekeilt ist; die Enden der Spindel selbst

bilden scharf zugespitzte Gabeln (wie diese bei Holzdrechslern anzutreffen sind, um

den zu drehenden Gegenstand daran anzuschlagen). Die Rolle r wird ebenfalls vom Wellbaum a mittelst einer

Rolle s getrieben. Die obern Enden der Seitenschilde

werden durch eine Stange t verbunden, die jedoch in

denselben drehbar ist und an welche die Gelenkstangen u, u,

u befestigt sind. Zwischen deren Enden und den Armen p, p, p befinden sich die Zwischenstücke v, v,

v, so daß jede Bewegung der Arme p, p, p auf

diejenigen von u, u, u übergehen muß, und umgekehrt.

Sollen nun Leisten gedreht werden, so wird ein Modell, welches deren Größe

entspricht, zwischen die beiden Arme p, p (linker Hand)

eingespannt, indem das eine Ende des Leistens an die Gabel der Spindel der Rolle r angesteckt, und das andere Ende von der Spitze der

Schraube q gehalten wird. Zwischen die zwei Arme p, p (rechter Hand) wird der rohe Block z auf die gleiche Weise eingespannt. Wenn nun die

Maschine in Gang gesetzt wird, so drehen sich die Spindel in der Hülse, die

Leistenform y und der rohe Block z mit gleicher Geschwindigkeit; die Reibung in den Augen der Arme p, p, p und des Wellbaumes a

preßt die Arme p, p, p sowie die Leistenform etc. gegen

das Mittel der Drehbank, und die Leistenform gleitet somit stets an dem abgerundeten

hervorragenden Theil des auf dem Schlitten befindlichen Armes l; mittelst der Parallel-Bewegungsgelenke v,

v, v und u, u, u macht der rohe Block z dieselbe oscillirende Bewegung in Bezug auf die

Drehbank und jeden beliebigen darauf angenommenen Punkt, wie die Leistenform, welche

sie vom Arm l empfängt. Weil sich nun die Messer auf dem

Cylinder k mit großer Geschwindigkeit drehen, so

schneiden diese in ihrem Laufe soviel Holz von dem Blocke z, als durch die oscillirende Bewegung der Form y vorgeschrieben wird. Indem sich die Schraube m zu gleicher Zeit dreht, gleitet sowohl der Arm l durch die ganze Länge der Leistenform, als auch die Messer bei k

durch die ganze Länge des

rohen Blockes, wodurch also der Leisten seine Form erhält.

Was das Adjustiren der Maschine anbelangt, so ist das Stellen der Messer wohl das

wichtigste; indem diese nicht nur etwas horizontal verstellt werden müssen, sondern

auch radial, weil jedes derselben seinem nachfolgenden vorschneiden muß, damit der

Schnitt auf alle gleichförmig vertheilt wird. Die Messer selbst sind, wie Fig. 2 zeigt,

gebogen, und endigen in einen länglich viereckigen Körper, welcher in Schlitze des

Körpers k eingelegt, und mit Keilen in der gehörigen

Stellung befestigt wird. Was die Anzahl Umdrehungen des Schneidzeuges anbelangt, so

mag diese 1000–1200 per Minute seyn; die

horizontale Bewegung der Schraube m, 1 3/4 bis 2 Zoll,

und die Anzahl der Umdrehungen der Leisten y und z, 10 bis 12 per Minute.

– Die Zapfen der sich schnell drehenden Spindel, auf welcher das Schneidzeug

lauft, sind in messingene Büchsen gesteckt, die leicht abgenommen und erneuert

werden können. – Der Riemen, welcher von der Trommel d aus das Schneidzeug dreht, wird mit diesem und dem Schlitten g, vermittelst der darin befindlichen Schlitze, durch

die er gesteckt wird, auf der Trommel d horizontal hin

und her geschoben. – Ich empfehle, an dem Ende der Schraube m, anstatt einer Rolle n,

deren zwei, nämlich eine feste und eine lose, anzuwenden, um den Schlitten sammt dem

Schneidzeug leicht so stellen zu können, daß beim Schneiden des Leistens keine

unnöthige Zeit verloren geht; das Stellen selbst besteht natürlich darin, daß man

den Riemen auf die lose Rolle schiebt, und von Hand die Rolle n vor- oder rückwärts dreht, während welcher Zeit alle übrigen

Bestandtheile der Maschine sich in Ruhe befinden. – Das Schneidzeug macht die

entgegengesetzte Bewegung von derjenigen des Leistens. – Was das Holz

anbelangt, so wird gewöhnlich das harte und zähe Holz, welches hier unter dem Namen

Hiccory wood (Nußbaumholz) bekannt ist, zur

Verfertigung des Leistens gewählt.

II. Maschine zum Abhobeln der

Fußboden-Bretter.

In den meisten amerikanischen Städten gibt es sogenannte Plaining mills, wo die Fußbodenbretter gehobelt und zu gleicher Zeit deren

Feder (tonge) und Nuth (groove) mit einer Maschine geschnitten werden. Diese Bretter haben alle

die gleiche Breite, und sind nur in der Länge verschieben, wornach sie im Handel

ihre Benennung erhalten. Werden zu einem Gebäude Fußbodenbretter verlangt, so kann

man stets solche von der erforderlichen Länge in großer Auswahl und ausgetrocknet

haben. In solchen Plaining mills trifft man immer eine

gewöhnliche Säge zum Schneiden der Bretter aus den Bäumen; diese Bretter werden dann

mittelst einer Circularsäge zur erforderlichen Breite von 6 Zoll geschnitten, und

nun auf die Plaining machine gebracht, wo dieselben, wie

bemerkt, zu gleicher Zeit auf einer Fläche gehobelt, und auf der einen Seite mit

einer Nuth, auf der andern aber mit einer Feder versehen werden, welche Operation so

schnell geht, daß immer ein Mann damit beschäftigt ist ungehobelte Bretter

herzuschaffen, während ein anderer dieselben fertig von der Maschine nimmt und

ordnungsmäßig aufsetzt. Zum Hobeln eines solchen Brettes von 16 Fuß Länge sind

nämlich nur 2 Minuten Zeit erforderlich. – Die Construction solcher Maschinen

ist verschieden, obwohl allen dasselbe Princip zu Grunde liegt. Eine der einfachsten

Constructionen ist folgende:

An einem einfachen hölzernen (Bestell a, a,

Fig. 3 und

4, werden

die gußeisernen Lager zum Tragen eines Wellbaumes b

befestigt, auf welchem eine Trommel angebracht ist, die von irgend einem Motor

getrieben wird. Von dieser Trommel aus gehen drei Riemen, wovon der eine eine

horizontal gelegte Rolle c treibt, deren Wellbaum von

Lagern getragen wird, die an das Gestell a, a befestigt

sind. Zwei andere Riemen treiben die vertical gestellten Spindeln d und e, welche unten in

Pfannen laufen, und oben von gußeisernen Armen gehalten werden, die ebenfalls mit

dem Gestell verbunden sind. Außerhalb des Gestells a, a

ist mit dem Wellbaum der Rolle c eine andere f verbunden, von welcher aus ein oberhalb des Gestelles

a befindlicher horizontaler Wellbaum g getrieben wird, auf welchen ein aus Gußeisen

bestehendes Stück h, das drei Arme bildet, festgekeilt

ist. Die Enden dieser Arme laufen in cylindrische Flächen aus, an welche die

Hobeleisen zum Abhobeln der obern Fläche des Bodenbrettes geschraubt sind, wie dieß

die Zeichnung zeigt. Am obern Ende der Spindel d

befindet sich ebenfalls ein in drei Arme auslaufendes gußeisernes Stück x, woran die

Eisen zum Ausschneiden der Feder angeschraubt sind. Die Schneiden dieser Eisen sind

so geformt und geschliffen, daß die Theile 1 und 3 (in Fig. 5) die Tiefe der

Feder herausschneiden, während der eingeschnittene Theil 2 das äußere Ende der zu

schneidenden Feder hobelt. An der Spindel e befindet

sich das ganz gleiche mit drei Armen versehene Stück x',

an welches die Schneideisen für die Nuth angeschraubt werden. Die schneidenden

Theile dieser Eisen sind jedoch so gestaltet, daß die Theile 1 und 3 (Fig. 6) gerade

um so viel vor dem Theil 2 zurückstehen, als diese (in Fig. 5) zum Schneiden für

die. Feder vorgestanden sind, damit die Ruthen und Federn ganz genau in einander

passend werden. Die Entfernung der beiden Spindeln bedingt sich durch die Breite der

Bretter, und durch die Größe der gußeisernen dreiarmigen Theile, deren Durchmesser 6 Zoll seyn

mag. Die drei Schneidzeuge selbst (nämlich zum Schneiden der Nuth und Feder, und zum

Abhobeln der obern Fläche) sind so nahe als möglich zusammengestellt, und vor und

hinter denselben sind die Rollen i, i' und h, h' angebracht, welche dazu dienen, dem zu

schneidenden Brett eine horizontale Leitung zu geben. Damit sich das Brett beim

Abhobeln der obern Fläche nicht biegen kann, ist unmittelbar unter dem Schneidzeug

in dem Querbalken k eine kleine eiserne Walze

angebracht, auf welcher das Brett aufliegend dahinrollt. Die obern Walzen i und h werden in ihren

Lagern durch Pressionsdeckel mittelst Hebeln und Gewichten belastet. Soll ein Brett

gehobelt werden, so wird dasselbe durch die Walzen i und

i' gesteckt und von Hand vorwärts geschoben; damit

diese Schiebung geradlinig geschieht, bringt man auf dem Tisch w ein Brettstück an, woran das zu schneidende Brett

gehalten wird, wie dieß bei den Circularsägen geschieht. – Auch hier ist die

Anzahl der Umdrehungen per Minute für die Schneidzeuge

zwischen 1000–1200, bei einem Durchmesser zwischen 6 und 7 Zoll.

Was die Stellung der Schneideisen anbelangt, so sind diese tangential, jedoch so

gestellt, daß ihre radiale Entfernung von ihrer Achse verschieden ist, damit keines

derselben einen ganzen Span wegzuschneiden hat, sondern nur ein Drittheil eines

solchen (weil die Anzahl der Eisen drei ist). Das Stellen der Schneidzeuge, sowie

das Schleifen derselben, ist hier wie bei allen derartigen Maschinen von besonderer

Wichtigkeit, und kann nur durch Praxis und Uebung erlernt werden.

III. Ein patentirtes

Butterfaß.

Unter mehreren patentirten ButterfässernMan s. Anthony's Buttermaschine im polytechn.

Journal Bd. CXVI S. 263 und Whitelaw's Centrifugal-Butterfaß Bd. CXVII

S. 191.A. d. Red. die hier (Philadelphia) zu treffen sind, hebe ich eines hervor, dessen

Erfinder ein Brückenwaagen-Fabrikant ist. – Dasselbe, Fig. 7, besteht aus einem

gewöhnlichen aufrechtstehenden, nach oben conisch zulaufenden Faß a, mit einem wegnehmbaren Deckel b, durch welchen auf gewöhnliche Weise ein Stempel geht, der jedoch,

anstatt massiv von Holz zu seyn, aus einem blechernen Rohr c besteht, an dessen unterm Ende ein ebenfalls aus Blech bestehender

Kasten angebracht ist, welcher durchweg an seinen Seitenwänden mit kleinen Löchern

versehen ist, deren Durchmesser eine starke Linie betragen mag. Am obern Ende des

Rohres c wird ein ledernes Ventil angebracht, welches

sich nach innen öffnen

kann. Befindet sich nun im Fasse die Milch, und das Rohr mit seinem Kasten wird auf

gewöhnliche Weise herauf und herunter gezogen, so öffnet sich jedesmal beim

Aufwärtsziehen das Ventil und die Luft füllt den Blechkasten. Beim Abwärtsstoßen

wird die Luft durch die Löcher gepreßt und muß nothwendig in der Milch ein Wallen

verursachen, welches die Scheidung der Butter in einem kürzern Zeitraum

bewerkstelligt, als sie auf gewöhnliche Weise erfolgt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Tafeln