| Titel: | Brown's Dampfhammer. |

| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. II., S. 6 |

| Download: | XML |

II.

Brown's Dampfhammer.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Sept. 1853, S.

133.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Brown's Dampfhammer.

Dieser Hammer, die Erfindung des Hrn. W. Brown zu Chapel

Hall bei Glasgow, ist eine sinnreiche Verbesserung des wohlbekannten Werkzeugs von

Nasmyth. Er eignet sich zu allen den verschiedenen

Arbeiten, wozu diese Maschinen gewöhnlich verwendet werden. Wie er zum Schmieden

benutzt wird, besteht er aus einem Paare, einander gegenüberstehenden Ständer, die

senkrecht in einer Ebene stehen und deren obere, an einander liegende Kanten eine

solche Lage haben, daß sie den Hammer bei seiner Bewegung senkrecht leiten. Dieser

Hammer besteht aus einem langen und engen Cylinder, der am obern Ende ausgebohrt und

mit einem glatten Rand versehen ist; an den beiden Seiten hat er senkrechte Ruthen,

in welche Leitstücke treten, die an den Ständern befestigt sind; unten ist der

Cylinder mit einer Bahn versehen. Ein Theil von diesem langen Cylinder ist mit einer

Nuth versehen, welche von einer Seite zur andern geht, und durch diese Nuth, welche

gleich der größten Breite des Hammers seyn muß, geht eine horizontale Stange, deren

beide Enden an dem Gerüst befestigt sind. Mit der Mitte dieser Stange ist das untere

Ende einer langen Stange von cylindrischem Querschnitt verbunden, die abgedreht ist

und in die Bohrung des Cylinders paßt; sie tritt in den Cylinder, und ihr unteres

Ende endigt genau in dem geschlossenen Theil von jenem, wenn der Hammer

niedergefallen ist. Das obere Ende dieser Stange, oder dieses befestigten Kolbens,

wie man sie nennen kann, ist mit einem elastischen Ring als Packung versehen. Dieser

Kolben ist der Länge nach von einem Ende zum andern durchbohrt, allein das untere Ende ist

verschlossen, und das Dampfrohr tritt seitlich am untern Ende in diese Oeffnung, so

daß der wirkende Dampf in der Bohrung hinauf geht und aus dem offenen Ende des

Kolbens ausströmt, um gegen den glatten Rand des Cylinders zu wirken. Mittelst

dieser Einrichtung drückt der durch den festen Kolben strömende Dampf gegen das

obere verschlossene Ende des Cylinders und hebt ihn längs seiner Nuthen und seiner

Führer und mit ihm die Hammerbahn. Wenn alsdann in Folge des Wechsels der Ventile

der Dampf durch den Kolben ausströmt, so fällt der Hammer nieder und thut die

Wirkung, wie gewöhnlich. Der Dampf wird durch ein Gleichgewichts- oder

Kolbenventil zugelassen; die respectiven Durchmesser des Kolbens und seiner Stange

sind so gewählt, daß der Dampfdruck das Einlaßventil zu dem Hammercylinder von

selbst öffnet, sobald auf das Ventil seine eigene mechanische Bewegung nicht

einwirkt. Die Spindel dieses Kolbenventils ist mit einem kurzen Winkelhebel

verbunden, der an einer langen senkrechten Spindel befestigt ist, die oben und unten

in Lagern an dem Gerüst schwingt. Sie ist auch mit einem entgegengesetzten Hebel

versehen, der in jeder beliebigen Höhe an der Spindel festgestellt werden kann,

während sein freies Ende eine Rolle hat, welche gegen ein geneigtes oder Kammstück

am Hammercylinder drückt. Das untere Ende dieser langen Spindel ist mit einem kurzen

Nagel oder Aufhalter versehen, der mit dem gekrümmten Ende einer kleinen Federklinke

zusammentrifft. Die Klinke ist mit einer zweiten langen senkrechten Spindel

verbunden, die etwas zur Seite gehen kann; an einem kurzen Hebelarm ist ein fester

Aufhalter vorhanden. Auf diese einer Seitenbewegung fähige Spindel wirkt zu gewissen

Zeiten ein schwingender Riegel, der an einem Bolzen an der Seite des Cylinders hängt

und mittelst einer leichten Feder aufwärts gehalten wird. Wenn nun der Dampf den

Hammer zu der erforderlichen Höhe emporgehoben hat, so schließt die Kamme oder der

Hebedaumen an dem Cylinder den Dampf ab und öffnet die Ausströmungsöffnung, indem er

auf den Hebel mit der Rolle an der schwingenden Spindel drückt, die ihrerseits auf

das Ventil wirkt. Der Hammer fällt alsdann nieder und der plötzliche Stillstand der

fallenden Masse veranlaßt das Moment des schwingenden Riegels an dem Cylinder, nun

die ihn zurückhaltende Feder zu überwinden, und drückt das Ende des Riegels gegen

die Spindel mit der Seitenbewegung. Diese Bewegung löst alsdann die Federklinke von

dem Aufhalter an der schwingenden Ventilspindel, und der Dampfdruck öffnet hierauf

wieder das Einlaßventil für den nächsten Hub des Hammers. Auf diese Weise kann der

Dampf während des Hammers Fall nicht zum Cylinder gelangen, aber er wird genau in

dem Moment der beginnenden

Hebung wieder zugelassen, mag die Höhe des Hubes oder das Moment des Schlages seyn

welches es wolle. Die Größe der Wirkung wird durch ein Abschlußventil an der

Dampfröhre gemäßigt und ein ähnliches Ventil an der Auslaßröhre vermindert den Fall

des Hammers nach Erforderniß mehr oder weniger, während der Hub durch die Stellung

des Rollenhebels an der schwingenden Ventilspindel regulirt wird.

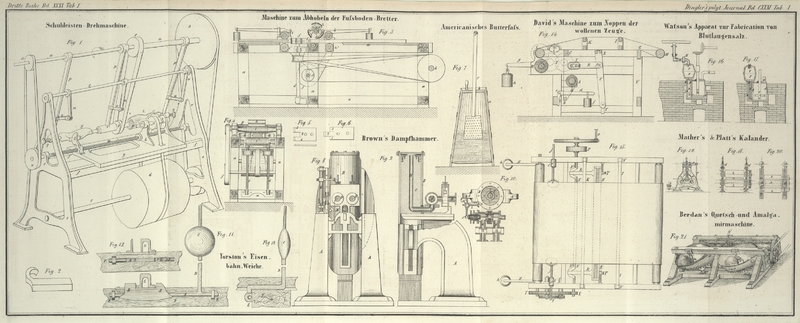

Die Abbildungen stellen einen Hammer dar, der gegen die vorhergehende Beschreibung

einige Abweichungen zeigt, indem der wirkende Apparat auf der einen Seite überhängt.

Fig. 8 ist

eine Ansicht des Hammers von vorn in 1/36 der wirklichen Größe; Fig. 9 ein Seitenaufriß,

senkrecht auf dem vorigen, wobei der obere Theil des Mechanismus im senkrechten

Durchschnitt dargestellt ist; Fig. 10 ist ein

Horizontaldurchschnitt des letztem. Das Gerüst besteht aus zwei Ständern A, von denen jeder einen überhängenden Theil und Ränder

hat, um den Dampfcylinder B zu tragen, der über der

massiven feststehenden Kolbenstange C hängt. Der Dampf

tritt durch die Röhre D in den Cylinder und strömt durch

die Röhre E aus. Jede von diesen Röhren hat ein

verstellbares Schieberventil, so daß sowohl das Einströmen als das Ausströmen des

Dampfes leicht regulirt werden kann. Von dem Kolbenventil F strömt der Dampf durch die Zweigröhre G und

durch die Röhre H in den obern Theil des Cylinders, über

der Liederung des Kolbens. Die im Gleichgewicht stehende Ventilspindel ist bei J mit dem Winkelhebel der Spindel K verbunden. Letztere bewegt einen zweiten Hebel L, dessen Rolle gegen die hebedaumenartig geneigte Fläche M des Dampfcylinders drückt. Der untere Klinkapparat ist

bei N und die zweite lange Spindel bei O; P ist der schwingende Riegel an dem

Dampfcylinder.

Das besondere Ventil an der Exhaustionsröhre setzt den Hammerschmied in Stand, die

Geschwindigkeit und die Stärke der Schläge zu verändern, ohne daß er irgend

Rücksicht auf die Höhe nimmt, bis zu welcher der Hammer gehoben wird. Ein kleiner

Entleerungshahn an der Dampfröhre und an irgend einem Punkt über dem Kolbenventil,

dient zum Abführen des Condensationswassers – ein wesentlicher Vorzug vor den

übrigen Dampfhämmern. Die beschriebene Einrichtung ist sehr gut anwendbar bei

Maschinen zur Bewegung von Erdbohrern; deßgleichen bei Pumpen und andern

Maschinen.

Tafeln