| Titel: | Apparat zur Fabrication von Blutlaugensalz, welchen sich William Watson in Leeds, am 6. Januar 1853 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. XV., S. 44 |

| Download: | XML |

XV.

Apparat zur Fabrication von Blutlaugensalz,

welchen sich William Watson

in Leeds, am 6. Januar 1853 patentiren

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Novbr.

1853, S. 313.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

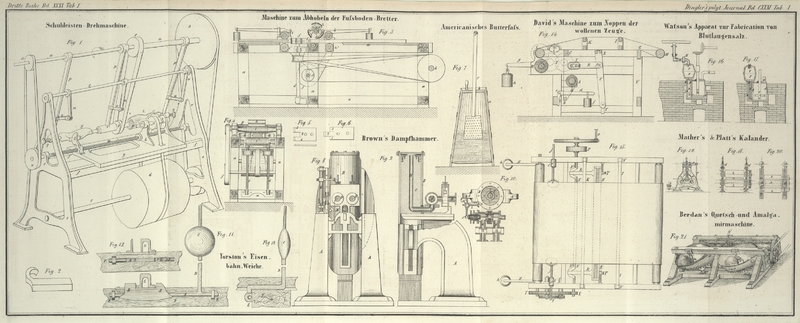

Watson's Apparat zur Fabrication von Blutlaugensalz.

Die Erfindung besteht in einem Apparat, welcher mit dem gußeisernen Schmelzkessel

verbunden wird, um letztern leichter beschicken und entleeren zu können, auch die

sich entwickelnden Gase einzuschließen oder theilweise zu verdichten und auf diese

Weise nutzbar zu machen.

Bei dem gewöhnlichen Verfahren Blutlaugensalz zu fabriciren, wird der Schmelzkessel

mit einem beweglichen Deckel verschlossen, und man erhält die darin befindliche

geschmolzene Potasche und thierische Substanz mittelst eines Rührers in Bewegung,

bis man annehmen kann, daß deren Vereinigung vollständig geschehen ist, worauf man

den Deckel entfernt, den Rührer wegzieht und die dickflüssige Masse (Schmelze) mit

eisernen Löffeln herausschöpft. Statt dessen schlage ich vor, die Schmelzkessel

durch Druck zu entleeren, indem man die in denselben sich entbindenden Gase

einschließt, damit sie den halbflüssigen Inhalt des Kessels durch ein in denselben

gestecktes Rohr hinauftreiben, von welchem er in ein offenes Gefäß ablauft; man kann

aber auch in dem geschlossenen Kessel, worin ein solches Rohr steckt, ein Vacuum

erzeugen, um seinen halbflüssigen Inhalt in ein solches Gefäß hinaufzusaugen. In

beiden Fällen wird es unnöthig, den Deckel zu entfernen oder den Rührer

herauszuziehen, und man kann daher den Kessel mit geeigneten Apparaten versehen, die

ihn leicht mit thierischer Substanz zu beschicken gestatten, und ihn mit Röhren

verbinden, um die während des Processes entwickelten Gase einzuschließen oder

abzuführen und theilweise zu benutzen.

Fig. 16 und

17 sind

Durchschnitte zweier solchen Apparate, welche nur in einigen Details von einander

abweichen.

A, in Fig. 16 und 17, bezeichnet

den Schmelzkessel, welcher in einem Ofen von feuerbeständigen Ziegeln eingemauert

ist. Der Kessel A hat einen beweglichen Deckel B, durch den die Achse eines Rührers C geht, um den Inhalt umzurühren, wenn man die Gase in

einer besondern Richtung abführen will. An dem Deckel kann ein Rohr G angebracht werden, um die erzeugten Gase wegzuführen,

sonst entweichen dieselben unter dem Deckel, welcher nicht dicht paßt. Man kann auch ein

Rumpfzeug beigeben, um den Apparat zu beschicken, oder zu diesem Zweck einen Theil

des Deckels bewegen. D ist ein Rohr oder Canal, welcher

bis zum Boden des Kessels hinabreicht. F, F sind zwei

gleich große Gefäße, deren Ränder luftdicht auf einander geschliffen sind. Das

untere Gefäß F ist am Boden mit einer kleinen conisch

gestalteten Röhre E versehen, welche luftdicht in das

Rohr oder den Canal D paßt; das obere Gefäß F hat in seiner Decke eine kleine Oeffnung, in welche

eine Röhre H gesteckt wird, die mit einer Luftpumpe oder

einem Saugapparat communicirt; die Röhre H ist mit

beweglichen Gelenken versehen, um sie in verschiedenen Richtungen drehen und mit dem

Gefäß F verbinden oder von demselben trennen zu können.

Der Oeffnung im obern Gefäß F gegenüber ist eine dünne

Eisenplatte I angebracht, um das Einziehen fester

Substanzen in das Rohr H zu verhindern. An dem Rohr H befindet sich auch ein Sperrhahn H, dessen Zweck unten angegeben wird.

Man operirt nun auf folgende Weise. Nachdem die Schmelze in dem Kessel A hinreichend gemischt worden und in dem zum

Herausschaffen geeigneten Zustand ist, stellt man die zu ihrer Aufnahme bestimmten

Gefäße F, F wie in der Zeichnung auf einander, und

steckt die kleine conische Röhre E am Boden des untern

Gefäßes F in das Rohr oder den Canal D, damit nicht nur jene Gefäße gehalten werden, sondern

auch eine luftdichte Verbindung hergestellt wird. Das mit beweglichen Gelenken

versehene Rohr H wird dann an das obere Gefäß F gedreht und in die Oeffnung in dessen Decke gesteckt.

Nachdem der Apparat so angeordnet und die Luftpumpe in Thätigkeit ist, öffnet man

den Sperrhahn M, und da nun die Luft aus den Gefäßen F gezogen wird und der äußere Druck der Atmosphäre auf

die Oberfläche der halbflüssigen Schmelze im Kessel A

wirkt, so wird letztere durch den Canal D in die Gefäße

F, F hinaufgetrieben; damit sie nicht zurückkehren

kann, läßt man die Luftpumpe oder den Saugapparat noch einige Minuten fortwirken,

bis die Schmelze durch Abkühlen erstarrt ist, worauf man die Gefäße F, F mit ihrem Inhalt entfernt.

Anstatt die Schmelze durch das Rohr oder den Canal in der Seite des Kessels A herauszuziehen, wie Fig. 16 zeigt, kann man

auch ein gesondertes und bewegliches Rohr D¹

anwenden, wie Fig.

17 zeigt, welches auf den Boden des Kessels A

hinabreicht und (auf ähnliche Weise) mit den Gefäßen F,

F verbunden ist, daher denselben Zweck erfüllt.

Anstatt auf angegebene Weise den gewöhnlichen Druck der Atmosphäre zum Entleeren des

Kessels A zu benutzen, kann man auch den Deckel des

Kessels zu der Zeit wo die Schmelze herausgeschafft werden soll, luftdicht schließen, wo

dann die erzeugten Gase und Dämpfe den Druck auf die Oberfläche der Schmelze ausüben

werden; in diesem Falle muß die Achse oder Welle des Rührers mit einer Flansche

versehen seyn, welche luftdicht auf dem Deckel aufliegt, auch muß das die Gase

abführende Rohr, sowie die Oeffnung durch welche man den Kessel mit thierischer

Substanz beschickt, luftdicht geschlossen werden.

Tafeln