| Titel: | Gatchell's hydraulischer Widder. |

| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. XXIII., S. 86 |

| Download: | XML |

XXIII.

Gatchell's hydraulischer

Widder.

Aus dem Civil Engineer and Architect's Journal, Sept.

1853, S. 340.

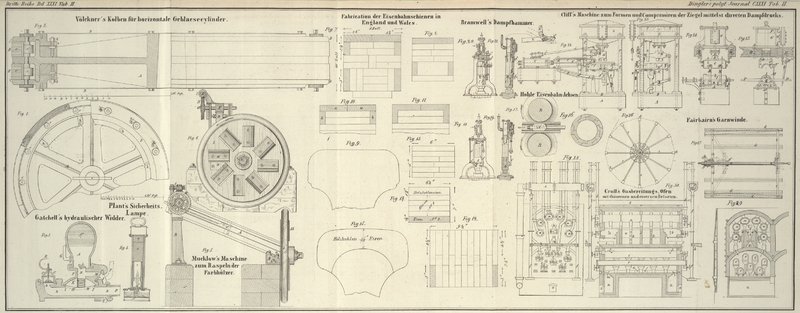

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Gatchell's hydraulischer Widder.

Ein Comité des Franklin-Instituts, welchem dieser verbesserte

hydraulische Widder, dessen Erfinder Hr. J. L. Gatchell

zu Elkton in Maryland (Nordamerika) ist, zur Untersuchung übergeben worden war,

berichtet darüber Nachstehendes:

Die Verbesserungen bestehen zuvörderst in der Anwendung einer Kammer zwischen dem

Körper des Widders und dem Luftbehälter, in welcher Kammer ein biegsamer Scheider

angebracht ist, der durch eine Feder niedergehalten wird, aber durch den Rücklauf

des Wassers gehoben werden kann und auf diese Weise das Moment des durch den Körper

der Vorrichtung gehenden Wassers dem in dem Luftbehälter enthaltenen mittheilt. Der

Hauptvortheil dieser Einrichtung besteht darin, daß der Widder gewissermaßen

doppeltwirkend wird, d.h. daß er das Wasser in dem Luftgefäß von demjenigen trennt,

welches den Widder wirken macht; auf diese Weise kann daher das Wasser eines jeden

Stromes, welches weder zu häuslichen noch zu gewerblichen Zwecken anwendbar ist,

benutzt werden, um den ganzen Bedarf an einem guten Quellwasser zu haben. Diese

Wirkung wurde früher mehr oder weniger vollkommen mit einem Schieber-Kolben

und durch zwischenliegende Luftsäulen erlangt; aber die Anwendung eines biegsamen

Scheiders, welcher das Bestreben hat, in der obern Kammer eine Luftleere

hervorzubringen, wenn er durch die Feder niedergehalten wird, und daher das Wasser

veranlaßt, durch atmosphärischen Druck oder Friction in diese Kammer zu dringen, ist

als neu zu betrachten. Auch hat es den Anschein, daß die mechanische Wirkung dieses

Scheiders auf das Entleerungsventil reagiren und folglich beitragen wird die

Unterbrechungen zu verhindern, welche bei der Benutzung des hydraulischen Widders

häufig vorkommen.

Die zweite Verbesserung besteht im Anbringen einer Feder auf dem Scheitel des

Widders, wodurch diese Unterbrechungen ebenfalls vermieden werden. Bei jeder Hebung

des Ventils wird die Feder etwas gehoben und durch die Reactionskraft sinkt das

Ventil und öffnet dem Wasser den Durchgang, schließt sich aber wieder, sobald das

Wasser die erforderliche Geschwindigkeit erlangt hat. Man hat sich überzeugt, daß

wenn die Feder in Wirksamkeit ist, die Thätigkeit des Widders nicht dadurch

unterbrochen werden kann, daß das Ventil kurze Zeit verschlossen bleibt, welches bei

andern Widdern der Fall ist. Bei letztern kann irgend ein Zufall das augenblickliche

Niederfallen des Ventils verhindern, worauf ihre Thätigkeit aufhört, wogegen bei dem

verbesserten Widder die Wirkung der Feder die Unterbrechung verhindert.

Die dritte Verbesserung besteht in der Methode den Ausfluß des Wassers durch das

Scheitelventil zu reguliren. Dasselbe kann durch eine Reihe von Oeffnungen gehen,

die sich an der Peripherie einer Scheibe befinden, und diese Oeffnungen können durch

eine zweite Scheibe, welche über der ersten verschiebbar ist, mehr oder weniger

geschlossen werden. Diese Vorrichtung ist einfach und genügend.

Endlich beansprucht der Patentnehmer als neu das Zusammensehen des Widders mit Keilen

statt mit Schrauben, wodurch das Auseinandernehmen und Wiederzusammensetzen sehr

erleichtert wird, indem die Schrauben leicht einrosten.

Nachdem die Kommission die Einrichtung dieses Widders und seinen Betrieb genau

untersucht hat, erklärt sie dieselben für sehr zweckmäßig.

Beschreibung des in Fig. 3 abgebildeten

Widders.

A ist der Luftbehälter; B

der Scheider oder die Kolbenkammer; C, C das Stoßventil;

D, D der Körper des Widders; E ein kleiner Abschnitt der Speise- oder Zuflußröhre; F, F, F die Röhre, welche den Scheider mit Quell-

oder Brunnenwasser speist; G Röhre, mittelst welcher das

Wasser auf die erforderliche Höhe gehoben wird; H, H ein

biegsamer Scheider, welcher das Triebwasser von dem zu benutzenden trennt; K Gewicht oder Feder, mit dem Scheider verbunden; M Ventil, durch welches das Brunnen- oder

Quellwasser einströmt; N die zusammengepreßte Luft in

dem Luftbehälter oder Windkessel; O die verschiebbare

Platte am Boden des Stoßventils und P das Schnupfventil,

um Luft in die Kammer zu lassen. R eine auf das

Stoßventil C, C geschraubte Feder, wodurch eine durch

Schlamm und Sand etc. veranlaßte Unterbrechung der Wirksamkeit des Widders

verhindert wird.

Den Betrieb des Widders wird man nun leicht begreifen. Wenn das Wasser in der

Speiseröhre E in Bewegung gesetzt wird, so schließt sein

Moment sehr bald das Stoßventil C, C, und übt einen

Einfluß auf den Scheider H, H (in der Lage der

punktirten Linien II) aus, drückt ihn in die Lage

H, H, und zu gleicher Zeit wird das Brunnenventil

L geöffnet und ein Theil des Wassers in den

Windkessel A getrieben. Die zusammengepreßte Luft in

demselben veranlaßt ein Aufsteigen des Wassers in der Steigeröhre G, die es nach dem verlangten Punkt bringt. Nun wird man

leicht einsehen, daß bei Anwendung eines verhältnißmäßigen Gewichts oder einer Feder

K, welche auf den Scheider H,

H einwirkt, zur Zeit der Rückwirkung des Wassers in dem Körper des Widders

D, D, das Fallen des Scheiders in die Lage der

punktirten Linien II nothwendig in der

Scheiderkammer B eine Luftleere veranlaßt, wodurch ein

Theil des Wassers durch das Ventil M in der Röhre F, F, die von dem Brunnen herkommt, hinaufströmen muß,

wenn der Brunnen oder Behälter unter der Ebene des Widders liegt. Läßt man das

Quellwasser durch eine Röhre, die bei F mit punktirten

Linien dargestellt ist, in die Scheiderkammer gelangen, oder benutzt man seine

natürliche Schwerkraft, so braucht man das Gewicht oder die Feder K gar nicht.

Mittelst der Schieberplatte O an der untern Seite des

Stoßventils C, C kann dasselbe nach der Menge des

vorhandenen und zu hebenden Wassers sehr leicht regulirt werden. Es ist auch so

eingerichtet, daß das hindurchgehende Wasser die Tendenz hat, ihm eine theilweise

Drehung zu geben, wodurch es bei jedem Stoß eine neue Lage erhält und sich auch

gleichmäßig abnutzt, um stets genau zu schließen.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Anwendung von Schraubenbolzen bei der Vereinigung

der verschiedenen Theile des Widders sehr unbequem ist, da die Schraubengewinde

einrosten und es dann selbst mit den besten Schraubenschlüsseln schwer hält die

Muttern zu lösen. Hr. Gatchell hat die Verbindung seines

Widders mit kleinen Keilen bewerkstelligt, die sehr leicht und in wenigen Minuten

mit einem Hammer losgemacht und auch wieder befestigt werden können.

Tafeln