| Titel: | Verbesserungen an Webestühlen, welche sich Edwin Heywood zu Glasburn in Yorkshire, am 18. Octbr. 1852 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. XLVI., S. 176 |

| Download: | XML |

XLVI.

Verbesserungen an Webestühlen, welche sich

Edwin Heywood zu

Glasburn in Yorkshire, am 18. Octbr. 1852

patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Juli 1853,

S. 28.

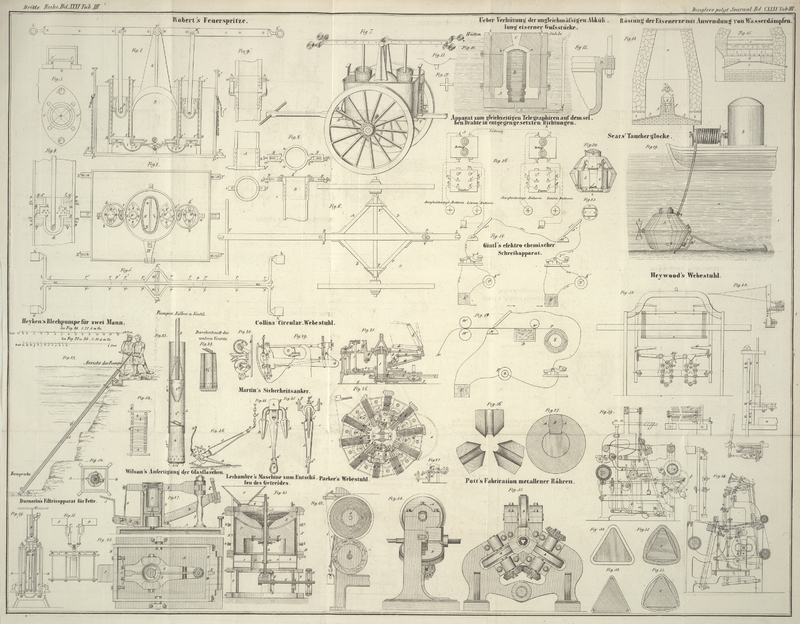

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Heywood's Verbesserungen an Webestühlen.

Den Gegenstand der Erfindung bildet:

1) ein Verfahren, die Schäfte mittelst senkrechter Stangen in Bewegung zu setzen,

welche mit Hervorragungen versehen sind, woran die oberen und unteren Schaftstäbe

geknüpft werden;

2) ein Verfahren, die Abwickelung der Kette von dem Kettenbaum zu reguliren;

3) eine Vorrichtung, um einen Theil der Kette quer über den andern zu legen.

Fig. 38

stellt einen mit der erwähnten ersten Verbesserung ausgerüsteten Webestuhl im

verticalen Durchschnitte dar. a, a sind die Schäfte,

deren Stäbe an die Hervorragungen b' der beiden

senkrechten Stangen b, b befestigt sind. Die letzteren

bewegen sich in Führungen c, c, welche an das Gestell

des Webestuhls befestigt sind, und werden durch eine geeignete Anordnung von

Hebedaumen und Hebeln in Bewegung gesetzt. In Fig. 38 sind es

Kettendaumen (chain tappets) d,

d, welche die Hebel auf- und niederbewegen. Beide Hebel bewegen sich

gleichzeitig mit Hülfe der gezahnten Segmente e', e' und setzen die Stangen b,

b vermittelst der gezahnten Segmente e²,

e² in Thätigkeit.

Fig. 39

stellt einen mit dem zweiten Theil der Erfindung ausgestatteten Webestuhl im

Längendurchschnitte dar. a ist der Kettenbaum, an dessen

Achse ein Schraubenrad befestigt ist, welches durch die Schraube b umgetrieben wird. Die Achse b¹ der letzteren erstreckt sich nach der Vorderseite des Stuhls,

und ist an ihrem Ende vierkantig, damit der Weber mittelst eines Schlüssels den

Kettenbaum zurückdrehen kann. Die Achse b¹

enthält ein Sperrrad c, welches von einem Hebel d mittelst der gabelförmigen Verbindungsstange e und des Stiftes e¹

in regelmäßigen Abständen in Bewegung gesetzt wird. Der Hebel d ist um die Achse f drehbar, und lehnt sich

mit seinem andern Ende gegen eine Hervorragung* des Hebels g, welcher mit seinem hinteren Ende auf der Rolle h, wie auf einer Achse liegt, so daß er sich zugleich hin- und

herbewegen kann.

Das andere Ende des Hebels g ist gezahnt und wird durch

die Rolle j mit dem Stirnrade i in Eingriff erhalten. i² ist ein an

der Achse des Rades i befestigter belasteter Hebel,

welcher stets das Bestreben hat, die Zahnstange gegen die Vorderseite der Maschine

hinzuziehen. Der Hebel d wird durch das Excentricum k, welches auf je zwei Schläge des Schützen zweimal

rotirt, in Thätigkeit gesetzt. Das nämliche Excentricum wirkt auch auf den Hebel l, damit das Abwickeln und Aufbäumen der Kette

regelmäßig und genau zusammengehe. Mit dem andern Ende des Hebels l ist durch ein Scharnier die Stange m verbunden, und diese steht wieder mit dem Winkelhebel

n in Verbindung. Der letztere setzt vermittelst der

Stange n¹ den Hebel n² in Bewegung, welchem das Gewicht n³ beständig das Bestreben ertheilt, sich rückwärts zu bewegen. n⁴ ist ein Sperrkegel, welcher das Sperrrad o in Bewegung setzt. Letzteres sitzt an dem Zahnrad o¹, welches in das Rad o² greift, und dieses greift in das an der Achse des Zeugbaums p befestigte Zahnrad. Die Kette läuft von dem Kettenbaum

über die in der Stange g gelagerte Walze g¹ und von da über den Brustbaum r nach dem Zeugbaum. An der Achse des Brustbaums ist ein

Winkelrad s befestigt, welches in das Winkelrad t greift, dessen Achse t aus

zwei Theilen besteht, welche bei t² an einander

geschraubt sind. Durch die Wirkung der Schraube t² erhält die Rotation des oberen Theils der Achse das Bestreben, die

Achse zu verlängern und folglich das vordere Ende des Hebels u niederzudrücken; aber wegen des an dem unteren Theil der Achse t befindlichen Schraubenrades wird diese Bewegung auf

folgende Weise modificirt und regulirt. u¹ ist

ein um sein oberes Ende drehbarer Hebel, welcher jedesmal beim Festschlagen des

Einschusses seine Bewegung erhält, indem sein unteres Ende durch ein Gelenk mit der

Lade verbunden ist. Der Sperrkegel u² setzt das

Sperrrad u³ in Bewegung, an dessen Achse eine

Schraube u⁴ befestigt ist, welche in das

Schraubenrad t³ greift. Wenn daher einer der

beiden Theile sich schneller als der andere bewegt, so wird dadurch eine Wirkung auf

den Hebel u ausgeübt, und mithin die Strecke regulirt,

durch welche der durch das Excentricum k in Thätigkeit

gesetzte Hebel d sich bewegt. In Folge dieser Anordnung

windet sich das Fabricat in Uebereinstimmung mit dem Abwickeln der Kette in

gehöriger Weise auf, wobei zugleich die Operation des Webens gleichmäßiger von

statten geht. Angenommen das Sperrrad u⁴ habe 20

Zähne, so erfolgen 20 Schläge bei einer gegebenen Länge des Zeugs; wenn jedoch bei

der nämlichen Länge mehr oder weniger Schläge verlangt werden, so ist das Sperrrad

u⁴ mit einem andern zu vertauschen, welches

mehr oder weniger Zähne hat. Der Hebel d, welcher die

Abwickelung der Kette von ihrem Baum veranlaßt, hängt hinsichtlich der Quantität

seiner Bewegung von der Kette und ihrer Einwirkung auf die Hebel oder Stangen g ab; denn je nachdem sich der Kettenbaum gegen den

Webestuhl hin- oder zurückbewegt, gestaltet sich die Lage des Hebels d, welcher den Abwickelungsapparat in Thätigkeit setzt,

sowie die Größe der durch das Excentricum ihm mitgetheilten Bewegung. Wir gehen nun

zur Beschreibung des dritten Theiles der Erfindung über.

Fig. 40

stellt einige der wirksamen Theile abgesondert im Durchschnitte dar.

Fig. 41 ist

der Durchschnitt eines vollständigen Webestuhls. Eine Stange a, welche sich von der einen Seite des Webestuhls bis zur andern

erstreckt, ist mit Schienen b versehen, deren jede zwei

Oehre für den Durchgang eines Theiles der Kette besitzt. Die auf einander folgenden

Ketten werden von dem Kettenbaume aus unter dem Draht b¹ hinweg abwechselnd durch die oberen und unteren Oehre ihrer Schienen

geleitet. c ist eine andere von einer Seite des Stuhls

zur andern sich erstreckende Stange, welche die Führungen enthält, durch welche die

anderen Kettenfäden geleitet werden, um eine Kette unterhalb der stationären Kette

der Schienen b zu bilden. Die Stange c gleitet an der festen Stange d, an welcher sie mit Hülfe der Schrauben e

festgehalten werden kann. Die Stange b enthält ferner

einen Kamm f, welcher die Schienen b in richtiger Lage erhält.

Die Stange c wird auf folgende Weise gehoben und gesenkt:

g ist eine an das Ende der Kurbelachse g¹ befestigte Platte, welche mit Hülfe eines

Kurbelzapfens und des Gelenkes h den Hebel i in Bewegung setzt. Der Hebel i setzt mittelst einer Lenkstange j den Hebel

k und dieser mittelst eines Hebels m und der Verbindungsstange n den Schieber n¹ in Bewegung, welcher

an die Stange d befestigt ist; und so werden bei jeder

Drehung der Kurbelachse die Führungen und die Kette der Stange c über die Schienen b

gehoben, und während die Stange c eine oscillirende

Bewegung erhält, steigt sie mit den Führungen herab und legt ihre Kettenfäden

zwischen andere Räume der Schienen b. Die Stange c gleitet durch die festen Oehre o¹ des Gestells, welches die Stange a

trägt, auf und nieder, eine Bewegung, welche sie von einem an der unteren Achse

befindlichen Excentricum erhält. Auch die geneigten Flächen o² gleiten durch die Oehre o¹,

wenn die Führungen der Stange c sich oberhalb der

Schienen b befinden, so daß sie der Stange c eine Seitenbewegung ertheilen, vermöge welcher sie die

Fäden zwischen andere Schienen b legt.

Wenn nur die Schienen b und die Führungen c mit ihren Kettenfäden angewendet werden, so wird die

Beschaffenheit des Fabricates durchaus die gleiche, beabsichtigt man jedoch ein Fabricat

mit wechselnder Beschaffenheit zu erzeugen, so wendet man Geschirre an, durch welche

gewisse Kettenfäden gehen und nach der gewöhnlichen Methode durch Hebedaumen in

Bewegung gesetzt werden. Die Abbildung stellt vier solcher Geschirre p, q, r, s dar, von denen während einer Rotation eines

aufwärts und drei abwärts bewegt werden und umgekehrt, um

„Satin“ oder „Twill“ zu erzeugen; oder

sie werden zur Hervorbringung eines glatten Gewebes paarweise bewegt, indem man sie

durch folgenden Apparat mit einander in Verbindung setzt. t ist ein Handhebel, an dessen eines Ende die Stangen v, u eingehängt sind, welche durch Schlitze in den

Hebeln v¹, u¹

gleiten; letztere befinden sich an den Querstangen, welche die Geschirre in Bewegung

setzen. v², u²

sind andere Hebel und Platten, welche an den Querstangen p', q', r', s' angebracht und mit Schlitzen versehen sind, durch

welche die Stangen v, u dergestalt verschoben werden

können, daß sie die beiden Stäbe mit einander verbinden und ihre beiden Geschirre

veranlassen wie ein einziges zu arbeiten.

Tafeln