| Titel: | Ueber die Röstung der Eisenerze mit Anwendung von Wasserdämpfen. |

| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. LIV., S. 212 |

| Download: | XML |

LIV.

Ueber die Röstung der Eisenerze mit Anwendung von

Wasserdämpfen.

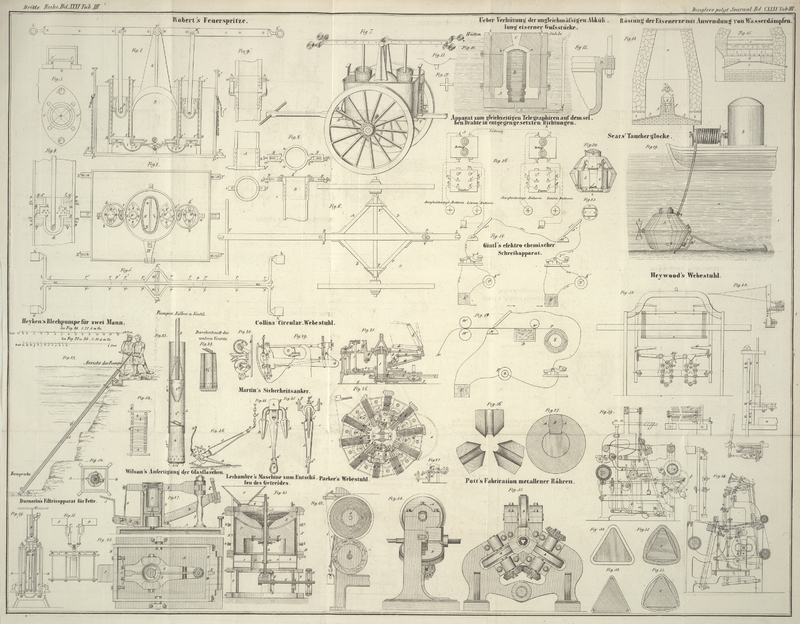

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber die Röstung der Eisenerze mit Anwendung von

Wasserdämpfen.

Eine sehr wesentliche Verbesserung beim Rösten der Eisenerze besteht in der Anwendung

von Wasserdämpfen. Es ist bekannt, welchen vortheilhaften Einfluß die bis zu einer

gewissen Menge angewendeten Wasserdämpfe auf den Hohofenproceß ausüben, indem sie

den Schwefelgehalt des Roheisens beträchtlich vermindern. Eine ähnliche Wirkung

haben die Wasserdämpfe, wenn man sich ihrer bei der Röstung schwefelkieshaltiger

oder mit anderen Schwefelmetallen verunreinigter Erze bedient. Im Jahr 1843 wurden

in Russisch-Finnland auf dem Eisenwerke Dals-Bruck, nach dem

Vorschlage v. Nordenskjöld's (Oberintendanten des

finnländischen Bergwesens), mehrere Versuche ausgeführt, schwefelkieshaltige

Magneteisensteine mit Beihülfe von Wasserdämpfen zu rösten. Die Röstung geschah in

gewöhnlichen, daselbst gebräuchlichen Rumford'schen Oefen

(mit Flammenfeuerung). Bei dieser Röstung wurde der beigemengte Schwefelkies

vollkommen zersetzt, und nach Verschmelzung der Erze im Hohofen und Verfrischung des

erhaltenen Roheisens erhielt man ein vortreffliches Stabeisen, welches nicht eine

Spur Rothbruch zeigte. Seit dieser Zeit bedient man sich sowohl in Finnland wie auch

am Ural des Dampfröstens der Eisenerze und wendet dabei zur Feuerung entweder Holz

oder Hohofengase an. Im Jahr 1845 verbesserte v. Nordenskjöld die Construction der Röstöfen, indem er denselben eine ganz

ähnliche Einrichtung gab, wie die schwedischen und norwegischen Flammröstöfen

besitzen.

Fig. 14 und

15 auf

Tab. III zeigen einen solchen Röstofen in zwei Verticaldurchschnitten, die auf

einander senkrecht stehen. In Fig. 15 ist nur der

untere Theil des Ofens dargestellt. a der Schachtraum,

welcher mit Eisenerzstücken ausgefüllt wird. Der obere Theil desselben ist, wie aus

der Figur erhellt, abgestumpft conisch, und der untere hat eine cylindrische

Gestalt. Die Schachtwände bestehen aus hinreichend feuerfesten Bruchsteinen. d der in horizontaler Richtung durch den Ofen laufende

Feuerungsraum. Den Boden desselben bildet der Rost, auf welchen das Brennmaterial

(Holz) gelegt wird, und durch dessen Zwischenräume die Asche in den Aschenfall e fällt. Als Bedachung des Feuerungsraumes dienen

mehrere dicht an einander gelegte massive Gußeisenstücke c, wegen ihrer (nach oben in eine Kante auslaufenden) Gestalt

„Schweinerücken“ (Griseryg)

genannt. Diese Gußeisenstücke ruhen aber nicht unmittelbar auf den gemauerten

Seitenwänden des Feuerungsraumes, sondern auf kleineren Eisenstücken, die, wie die

Figur zeigt, Zwischenräume lassen, durch welche die Flamme des Brennmaterials in den

Schachtraum gelangt. b, b zwei einander gegenüber

liegende Oeffnungen, aus denen das gut geröstete Erz, indem man es auf den schief

liegenden eisernen Platten g, g mittelst einfacher

Geräthschaften leicht zum Gleiten bringt, aus dem Ofen gezogen wird. Das auf solche

Weise entfernte geröstete Erz wird durch ungeröstetes ersetzt, welches man oben in

den Schachtraum füllt. Der Aschenfall ist mit zwei einander gegenüberliegenden

Zugöffnungen o, o versehen, die sowohl zum Eintritt der

zum Verbrennen des Brennmaterials nöthigen Luft, als zum Ausziehen der zu sehr

angehäuften Asche dienen. Der Feuerungsraum steht mit einer Schüröffnung p in Verbindung, die mit einer eisernen Thüre versehen

ist. Zuweilen sind zwei einander gegenüberliegende Schüröffnungen vorhanden. Zum

Rösten mit Wasserdampf läuft nun auf dem Schweinerücken c ein eisernes Dampfrohr r hin, welches an

zwei einander gegenüberliegenden Seiten mit je acht kleinen Oeffnungen versehen ist,

durch welche der in einem Dampfkessel erzeugte und von da in das Rohr r geleitete Dampf in den Ofen tritt, und sich hier mit

dem aufwärtssteigenden Strome der Ofengase mengt. Das Dampfrohr r wird durch das darüber angebrachte spitze gußeiserne

Dach s geschützt. Die ganze Feuerungsvorrichtung, deren

dossirte Seitenwände noch mit den eisernen Platten f, f

versehen sind, hat eine Gestalt, welche das Ausziehen des gerösteten Erzes sehr

begünstigt und das Mauerwerk vor Beschädigungen schützt.

Um die günstigste Wirkung der Wasserdämpfe auf das in der Röstung befindliche

Eisenerz zu erreichen, ist ein gleichzeitiger Luftzutritt durchaus erforderlich.

Schwefeleisen und Wasserdämpfe zerlegen einander zu Eisenoxydul und

Schwefelwasserstoff. Würde letzteres in den oberen Theil des Schmelzofens gelangen,

so würde es hier jedenfalls theilweise zerlegt werden und eine neue Portion

Schwefeleisen bilden, was die möglichst vollständige Entschwefelung des Erzes nichts

weniger als begünstigen könnte. Findet dagegen ein hinreichender Luftzutritt statt,

so verbrennt der gebildete Schwefelwasserstoff sogleich zu schwefliger Säure, welche

bei ihrem Aufsteigen durch das Erz von keinem schädlichen Einfluß ist.

Bei einer Vergleichung der verschiedenen Röstmethoden hinsichtlich ihrer nützlichen

Leistungen hat man sowohl auf den dabei stattfindenden

Brennmaterialverbrauch, als auf den erreichten Grad der Oxydation Rücksicht zu nehmen. In Bezug auf

Brennmaterialverbrauch ist die Röstung in freien Haufen die am wenigsten

vortheilhafte; etwas günstiger stellt sich das Verhältniß bei der Stadelröstung, am

günstigsten aber bei der Ofenröstung. Nach af Uhr verhält

sich das zur Haufenröstung nöthige Quantum des Brennmaterials zu dem bei der

Ofenröstung erforderlichen, unter sonst gleichen Umständen, etwa wie 17: 11. Bei den

Flammröstöfen dürfte verhältnißmäßig etwas mehr Brennmaterial verbraucht werden, als

bei den Oefen, in welchen Brennmaterial und Erz mit einander gemengt (geschichtet)

angewendet werden. In Betreff des zweiten Punktes aber, nämlich der zur Zerlegung

der Schwefelmetalle unerläßlichen oxydirenden Wirkung des

Röstprocesses, ergeben sich die letztgenannten Oefen offenbar als die

mangelhaftesten Vorrichtungen, welche selbst den freien Haufen und Stadeln

nachstehen; denn der in diesen Oefen aufsteigende heiße Gasstrom wird eher von

reducirender, als von oxydirender Wirkung seyn. Folglich stellen sich als die im Ganzen vortheilhaftesten Vorrichtungen zur Röstung der

Eisenerze die Flammröstöfen, und unter diesen wieder die

mit Anwendung von Wasserdämpfen betriebenen, heraus. (Scheerer's Metallurgie, Bd. I S. 75, und Bd. II S.

77.)

Tafeln