| Titel: | Taschenuhr, welche vierzehn Tage geht, von Hrn. Gontard zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. LXVII., S. 259 |

| Download: | XML |

LXVII.

Taschenuhr, welche vierzehn Tage geht, von Hrn.

Gontard zu

Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Nov. 1853, S.

266.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

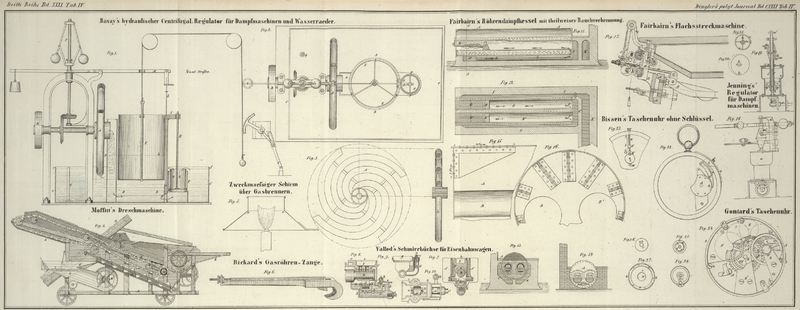

Gontard's Taschenuhr.

Diese Taschenuhr, welche in Fig. 24 bis 28 dargestellt

ist, unterscheidet sich von den gewöhnlichen hauptsächlich durch die Anordnung ihres

Federhauses.

B stellt ein gewöhnliches Gehäuse vor; es ist an seinem

äußern Umkreise mit einem kleinen Rande versehen und im Innern so hoch wie die ganze

Uhr. Eine zweite Vertiefung T, Fig. 27, folgt auf die

erstere; ihr Radius, welcher kürzer ist, läßt den Theil Z von dem Boden der ersten Vertiefung sehen. Die Vertiefung T ist diejenige des Federhauses und ebenso tief als die

erstere.

Eine Platine A, Fig. 24, auf welcher die

Brücken angebracht sind, welche die Räder an ihrem Platz erhalten, tritt frei in das

Gehäuse B, ruht auf dem Theile Z und ist mittelst der Schrauben a, b, c

darauf befestigt. Diese Platine dient auch als Deckel für das Federhaus.

Fig. 24

stellt die zusammengesetzte Uhr dar. B' ist die Brücke

des Federhausstiftes; S diejenige welche einen Theil des

Räderwerks hält; C die des Cylinderrades oder der

Unruhe; D der Hahn, auf seinem Schlitten E, welcher auf der Platine mittelst zweier Schrauben

befestigt ist, von denen sich eine unter dem Hahn befindet.

Der Federhausstift ist mit einem Sperrrade R versehen,

von dem nur ein Drittel der Dicke verzahnt ist, während zwei Drittel unten einen

kreisförmigen Vorsprung bilden, der einen etwas kleineren Durchmesser hat als das

Sperrrad (von dem Boden der Zähne ausgehend).

Das Rad H ist auf dem Vorsprung des Sperrrades

angebracht. Der Kern des Federhausstiftes, welcher einen viel größeren Durchmesser

hat als der Vorsprung, auf dem er durch zwei starke Schrauben und durch zwei Füße

befestigt ist, hält auch das Rad H, welches auf dem

Stift nur aufgeschoben ist. Dieser Kern ist da, wo er mit dem Boden des Federhauses eine Fläche bildet,

hohl, damit X ohne Berührung eintreten kann, während der

Rand des Kernes oder der Ring den Boden des Federhauses fast berührt; dieser Ring

trägt den Haken, an welchen das innere Auge der Feder befestigt wird.

Das Rad H ist in der Nähe von h mit einem Sperrkegel mit Feder V versehen;

um diesem Sperrkegel die ganze nöthige Kraft zu geben und folglich Unfälle in Folge

eines Zerspringens der Feder zu vermeiden, brachte der Erfinder einen Stift an, der

so stark ist, daß er der Feder widerstehen kann; auf das Rad, außerhalb der

Vertiefung, hat er eine Schraube aufgesetzt, deren breiter Kopf zum Theil auf dem

Sperrkegel ruht, und die Vertiefung auf dem Rade wurde erweitert, um den

Schraubenkopf aufzunehmen. Die Schraube hält den Sperrkegel an seinem Platz und

gestattet ihm eine freie Wirkung, ohne daß er in Unordnung kommen kann.

Das zweite Rad M hat 84 Zähne und bewegt einerseits das

Räderwerk und andererseits den Minutenzeiger. Ein Rad G,

Fig. 25,

mit 28 Zähnen, zuvörderst bis in deren Nähe vertieft und dann in der Mitte mit einem

Loch versehen, welches fast eben so groß als die Vertiefung oder Versenkung ist,

sitzt mit geringer Reibung auf dem Rade L; ein Stahlrad

R, ohne Zähne, auf der Röhre des Getriebes L angebracht, tritt in die Versenkung des Rades von 28

Zähnen, und sein Mittelpunkt ruht auf L, wo er mit zwei

Schrauben befestigt ist.

Der erste äußere Kreis ist das Rad L, der zweite das Rad

G von 28 Zähnen; der dritte, das Stahlrad R, tritt in die Versenkung des Rades G, und in der Mitte befindet sich die Röhre des

Getriebes von dem Rade L, welche etwas über das Ganze

vorsteht.

Fig. 26

stellt das Rad L von oben mit seinem Getriebe und den

beiden Schrauben dar, welche das Stahlrad halten. Diese Anordnung gewährt eine sehr

gute Reibung und den Vortheil, sich ohne alle Unbequemlichkeit wiederherstellen zu

lassen; ohne dieselbe oder eine ähnliche könnte man die Zeiger nicht auf die Minute

und die Stunde stellen.

Die Brücke B' hat rings um das Loch, in welchem sich der

Stift der Feder dreht, eine Versenkung K, welche zur

Aufnahme des Röhrenrades von dem Minutenzeiger dient, und links eine andere, tiefere

Versenkung Y. Eine Spindel im Mittelpunkt von Y nimmt die Röhre des Getriebes von L auf; alsdann bewegt das Rad M von 84 Zähnen dasjenige von 28 Zähnen und das Rad L, welches den Zapfen des Minutenzeigers bewegt und durch sein Getriebe

die Röhre des Stundenzeigers.

Die Spindel oder der Zapfen des Federhauses ist seiner ganzen Länge nach durchbohrt

und nimmt eine Spindel auf, die sich frei in der Röhre bewegt; diese Spindel nimmt

mit starker Reibung den Minutenzeigerzapfen zur Seite der Brücke B' auf, während sie an der entgegengesetzten Seite einen

kleinen quadratischen Angriff hat, welcher in eine Pfanne eintritt, die in dem

Quadrat des Aufzuges befindlich ist. Diese Pfanne ist groß genug, daß das Quadrat

eines kleinen Schlüssels eintreten und die Zeiger drehen kann.

Links von der Brücke B' sieht man einen stählernen Riegel

F, der durch eine Schraube gehalten wird; dieses

Stück dient, indem man seinen längern Theil in einen der Zähne des Rades H treten läßt, um die Wirkung der Feder ganz aufzuheben,

so daß man die ganze Uhr auseinander nehmen kann, ohne die Feder aufrollen zu

lassen. Die beiden Stahlstücke d und e sind die Gehäuseschlüssel.

Damit sich das Oel der Feder nicht mit demjenigen des Räderwerks vermischen kann,

bringt der Erfinder zwischen die Platine und die Feder eine Messingplatte, vom

Durchmesser der Platine; diese Platte ist, wie die Platine, in der Mitte mit einem

Loch versehen, um den Zapfen des Federhauses durchzulassen, und am Rande mit fünf

Löchern, welche denen des Theiles Z, Fig. 27, entsprechen.

Wenn die Schrauben a, b, c angezogen sind, so halten sie

die Platte und die Platine fest.

Die Stellung oder Correction ist außerhalb des Gehäuses B, Fig.

24, befestigt, unter dem Ring des Glases. Man sieht, daß sie aus einem

dünnen Stahlblatte, im Innern des Gehäuses, und aus einem außerhalb befindlichen

Zeiger besteht, welche auf dem Gehäuse verzeichneten Graden entsprechen.

Wenn man in der Nähe des Randes von dem Schlitten eine Spindel anbrächte, welche auf

der Seite des Gangwerks eine Gabel trägt, die ihrerseits die Stellung bewegt, und

auf der Seite des Bodens von dem Federhause einen Zeiger auf einem quadratischen

Zapfen, so könnte man beim Richten der Uhr das Oeffnen des Glases vermeiden. Auch

kann man auf der Röhre des Sperrrades einen Zeiger anbringen, welcher die

Abwickelung der Feder anzeigt.

Auf den ersten Blick scheint es, als wenn das Räderwerk dieser Uhr, welches am

Umfange der Platine liegen muß, nicht den gehörigen Platz hätte; geht man aber in

eine nähere Untersuchung ein, so sieht man, daß die Durchmesser der beweglichen

Theile nicht verändert sind. Was nun die Zwischenräume betrifft, welche sie zwischen

sich haben müssen, so können sie ganz dieselben wie bei allen gut eingerichteten

Uhren seyn; für die Hemmung, die Unruhe, das Cylinderrad und das Kronrad sind die

Zwischenräume

besser, weil das Mittelrad über der Unruhe hier nicht vorhanden ist und daher von

einer gegebenen Höhe nicht so viel beansprucht wird.

Die Anzahl der Zähne der verschiedenen Räder ist folgende: das erste Rad H hat 80 Zähne, sein Getriebe 10; das zweite M, 84 Zähne, das Getriebe 10; das dritte N, 64 Zähne, das Getriebe 10; das vierte O, 60 Zähne, das Getriebe 8; das fünfte P, 60 Zähne, das Getriebe 8; und das sechste, das

Cylinderrad, hat 16 Zähne und sein Getriebe 6.

Für das Zeigerwerk hat man: das von M bewegte Rad 36

Zähne, sein Getriebe 10; das Röhrenrad 40, und das Minutenrad 12.

Tafeln