| Titel: | Anleitung zur künstlichen Fischzucht. |

| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. CII., S. 369 |

| Download: | XML |

CII.

Anleitung zur künstlichen Fischzucht.Nach dem Holländischen in der großh. hessischen landwirthschaftlichen Zeitschrift

1854; hier durch die Würzburger gemeinnützige Wochenschrift, 1854, Nr. 5.

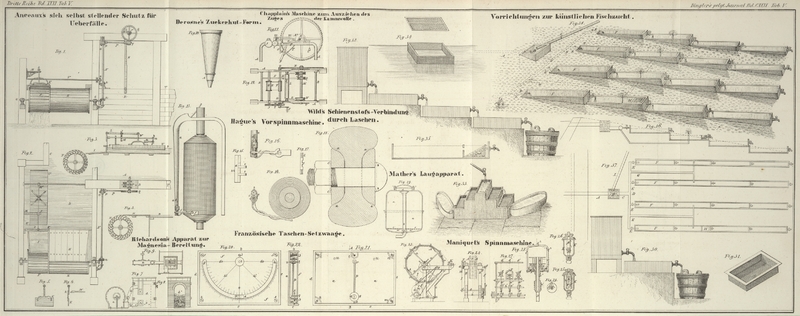

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Anleitung zur künstlichen Fischzucht.

Das Wesentliche des in dieser Anleitung beschriebenen Verfahrens war in Deutschland

längst bekannt, wie schon aus „Bloch's

ökonomischer Geschichte der Fische Deutschlands (Berlin 1782 bis

1785)“ erhellt. Milne Edwards anerkennt

dieß unter andern auch in seinem Berichte, den man in den Annales des sciences naturelles T. XIV. Nr. 1 und 2 und aus diesen in R.

Froriep's Tagesberichten über die Fortschritte der

Natur- und Heilkunde (Weimar, Decbr. 1851, Nr. 417) findet. Im Fürstenthum

Lippe-Detmold wurden zu Anfang dieses

Jahrhunderts, und dann

im Fürstenthum Schaumburg-Lippe, mit gutem Erfolge

(namentlich von dem Oberforstmeister v. Kaas) Versuche

gemacht und diese seit dem Jahre 1830 im Herzogthum Sachsen-Coburg in größerer Ausdehnung fortgesetzt. Hr. Finanzrath

Westhäuser hat hierüber seine langjährigen

ErfahrungenS. 104 und 105 der allgem. Forst- und Jagdzeitung von 1853. bekannt gemacht.

In Frankreich brachte 1848 Quatrefages die wissenschaftlichen Versuche Spalanzani's und die früher schon von dem Grafen Goldstein etc. erzielten Erfolge in Erinnerung.Comptes rendus vom J. 1848, polytechn. Journal

Bd. CX S. 387.

In England war es vorzüglich Boccius, der die künstliche Vermehrung der Fische bevorwortete und dort

größere Gutsbesitzer zu gelungenen Anstalten für diesen Zweck veranlaßte. Ohne

hiervon zu wissen, vermittelten die HHrn. Gehin und Remy, einfache Fischersleute in Frankreich (Vogesen), ein

ähnliches VerfahrenBeschrieben im polytechn. Journal, Bd. CXX

S. 231 und Bd. CXXIII S.

395., dessen günstige Erfolge die französische Regierung veranlaßten, die beiden

Genannten nach mehreren Gegenden zu senden, um den praktischen Unterricht zu

ertheilen. Inmittelst ward die Bedeutung dieser Angelegenheit in Frankreich noch

mehr erkannt, und die französische Regierung ließ nun nach Coste's Plan (Anfangs 1853) mit einer Unterstützung von 30,000 Franken aus

der Staatscasse von den HHrn. Berthot und Detzem zu Hüningen eine

großartige Fischbrutfabrik errichten.Man sehe über die Anstalt zu Hüningen den Bericht von Coste im polytechn. Journal Bd.

CXXVIII S. 65, und den neuesten von Dr. Balling in diesem Bande (CXXXI) S.

160. Kaiser Louis Napoleon ernannte Hrn. Ingenieur Detzem wegen seiner Verdienste um die künstliche

Fischzucht zum Ritter der Ehrenlegion. Dem französischen Forstinspector Millet gebührt indessen das Verdienst, das Verfahren der

künstlichen Fischvermehrung bedeutend vervollkommnet und praktischer gemacht zu

haben.Sein Verfahren ist im polytechn. Journal Bd. CXXX S. 150 und 379

beschrieben. Auch Vicomte de Cureau in Enghien legte eine Fischfabrik nach diesem Verfahren an.

Der König der Niederlande ernannte eine Commission zur

Einführung der künstlichen Fischzucht; auf königliche Kosten bereiseten deßhalb die

HHrn. Verstadt van Wulverhorst und Wolterbeck die Anstalten in Frankreich, und neuerlich wurden nach dem

Muster der Millet'schen im königlichen Palast des Haag'schen Busch's und im Voospalast in Geldern Einrichtungen zur künstlichen Fischvermehrung

gemacht. Die königl.

Commission gab auf königl. Befehl das folgende Schriftchen zur allgemeinen Belehrung

und Verbreitung heraus:

„Handleiding tot de kunstmatige Vermenigvulding van

Visschen.“Uitgegeben op last van Zyne Majesteit den Koning en onder

toezigt van de Commissie voor de Visschfokkerij. Te's Gravenhage, 1853.

Das vorerwähnte Schriftchen ist für seinen Zweck unter allen

bis dahin erschienenen das beste. Der sehr große Nutzen, welchen die

Verbreitung desselben in Deutschland erwarten läßt, rechtfertigt daher die

nachfolgende Uebersetzung.

Der Redacteur der Zeitschrift der landw. Vereine des Großherz.

Hessen, Regierungsrath Dr. Zeller in Darmstadt.

Einleitung.

Die künstliche Vermehrung von Fischen bietet einen doppelten Nutzen dar: 1)

Erweiterung eines der vornehmsten Zweige unserer Nationalwirtschaft, der

Fischereien, auf Flüssen und Binnenwassern, und 2) Verbesserung und Vermehrung von

Lebensmitteln, besonders für die arbeitenden Classen.

Es erscheint angemessen, dieses zunächst näher zu begründen: 1) Es ist eine

erfahrungsgemäße Thatsache, daß wenn eine gewisse Anzahl Einzelwesen, welche

verschiedenen Thiergattungen angehören, scheinbar ganz unabhängig von einander in

einer gewissen Menge leben kann, diese Anzahl doch in der Wirklichkeit beschränkt

ist durch diejenige Menge von Nahrung – sey sie aus dem Pflanzenreiche oder

aus dem Thierreiche – welche zu ihrem Lebensunterhalte erfordert wird. Die

Folge davon ist, daß in den gewöhnlichen natürlichen Verhältnissen ein Gleichgewicht

sich herstellt zwischen der Nahrungsmenge und der Anzahl vorhandener Einzelwesen. Es

ist ebenso nicht zu übersehen, daß wenn die in einem gewissen Umfange sich

vorfindende Nahrungsmenge für eine Gattung, die Gränze der größeren Vermehrung

dieser Gattung bestimmt und einschränkt, dennoch die Vermehrung einer Gattung auch

auf Kosten einer anderen geschehen kann, welche sich dann in demselben Verhältniß

vermindert, als sie die nämliche oder gleichartige Nahrung erfordert. So kann die

menschliche Betriebsamkeit die eine oder andere Art, welche den meisten Vortheil

gewährt, in einem bestimmten Umfange zunehmen lassen, ohne daß die Nahrung zunimmt,

aber auf Kosten von andern, für den Menschen minder nützlichen oder nutzlosen

Gattungen. So z.B. leben in dem Wasser zahlreiche kleine Thiere, Insecten u.s.w.,

welche sich von Pflanzentheilen nähren. Weder diese Pflanzen, noch diese kleinen

Thiere haben für den Menschen einigen unmittelbaren Nutzen, sie erhalten erst dann

eine nützliche Bedeutung für ihn, wenn sie Fische nähren, deren Fleisch eßbar ist.

Aber auch diese Vermehrung von einer Gattung auf Kosten von anderen hat ihre

Gränzen, und diese werden durch die Menge der vorhandenen Nahrung angewiesen.

Dieses allgemeine Gesetz des Gleichgewichts wird durch die Einrichtungen der

menschlichen Gesellschaft gestört. Der Fischfang, die Mittel zum schnelleren

Handelsbetrieb, die durch die Dampfschifffahrt auf den Flüssen hervorgebrachte

Bewegung des Wassers und der Einfluß dieser Bewegung auf die Flußbette und

Uferpflanzen und viele andere Hindernisse und Hemmnisse, durch welche der Fortgang

der Industrie unsere Wasserbevölkerung verringert, sind eben so viele störende

Ursachen. Die Dampfschifffahrt muß allein schon eine stufenweise Verminderung der

Zahl der Fische zur Folge haben, wegen ihres Einflusses auf die Flüsse; die Ufer, wo

die Fische in dem dort wachsenden Schilf ihren Laich niederlegen, werden nämlich

durch den von den Rädern der Dampfboote hervorgebrachten Wellenschlag rein gefegt,

und Millionen Eier, deren jedes ein Fischchen geliefert haben würde, wenn jene ruhig

geblieben wären, werden auf diese Weise weggeführt und vernichtet.

Da die künstliche Vermehrung der Fische den Erwartungen entspricht, welche in dieser

Beziehung mit Grund aufgefaßt worden sind, so ist es nicht zu bezweifeln, daß sie

die störenden Ursachen aufwiegen und das Mittel werden wird, um die Bevölkerung der

Flüsse und Binnenwasser auf den gewohnten Stand zurückzubringen, unter welchen sie

jetzt hinabgesunken ist.

2) Daß der Fisch in der That zu den guten und noch dazu leichtverdaulichen

Nahrungsmitteln gehört, welche insonderheit die arbeitende Classe nöthig hat, wird

wohl von Wenigen bezweifelt werden. Zum Ueberflusse erinnern wir daran, daß es

vorzugsweise die Eiweißstoffe sind, welche den Werth eines Nahrungsstoffes

bestimmen, und daß diese in bedeutender Menge in dem Fleische der Fische gefunden

werden, so daß es in dieser Hinsicht dem von Rindvieh und anderen Säugethieren nicht

nachsteht; davon können die Bewohner unserer Eilande Urk, Schokland, Marken u.s.w.

das beste Zeugniß geben, welche sich beinahe allein von Fisch, Erdäpfeln und Brod

nähren, und dabei kräftig gebaute und stämmige Menschen werden. Die künstliche Vermehrung der

Fische kann demnach ein Mittel werden, um den Armen und Bedürftigen ein wohlfeiles,

schmackhaftes und taugliches Nahrungsmittel in Ueberfluß zu verschaffen, ein

Nahrungsmittel, welches weit besser geeignet ist, die durch die Arbeit verlorene

Kraft wieder herzustellen, als die Erdäpfel, welche jetzt zu ausschließend die

haupsächliche, ja öfters beinahe einzige Nahrung der unvermögenden Volksclasse

sind.

I. Von der Art und Weise, die Eier zu

befruchten.

Wer sich mit der künstlichen Vermehrung von Fischen beschäftigen will, wähle im

ganzen Verfahren die Natur zur Richtschnur. In dieser Anleitung werden wir, so viel

an uns ist, jede Vorschrift aus dem Vorgange der Natur erklären, und dabei die

Erfahrung zu Rathe ziehen, welche bereits anderswo gemacht ist, ohne uns übrigens in

eine weitläufige und nutzlose Auseinandersetzung der verschiedenen Verfahrungsweisen

einzulassen, welche bereits anempfohlen sind; wir werden uns vor Allem auf diejenige

beschränken, welche nach unserer Einsicht die besten Erfolge verspricht und sich

dabei durch Einfachheit und Wohlfeilheit empfiehlt.

Man schaffe sich in der Laichzeit einige Rogener und Milchener an von den Gattungen,

welche man zu vermehren wünscht. Diese kann man mit einer Schnur, welche unter dem

Kiemendeckel durchgebracht wird, an einen Nagel (Pflock) an dem Rande eines Teiches

oder Wassergrabens festlegen. Besser noch ist es, die Fische in geräumigen

Fischbehältern zu bewahren, und am besten jede Gattung besonders, weil es nicht

unwahrscheinlich ist, daß die Fische, und vor allen diejenigen, deren Unterkiefer

weich sind, durch die Schnur beschädigt werden können. Man kann sie dann mit einem

Schöpfnetz aus den Fischbehältern herausschöpfen. Diese Fischbehälter haben einen

doppelten Boden; der oberste besteht aus sehr durchsichtig geflochtenen Weiden; der

unterste ist ein bewegliches Sieb von Pferdehaar.

Um die Zeit, da man meint, daß Rogen und Milch zur Reife gekommen sind, nehme man

eine gereinigte irdene Schüssel oder glasirtes Becken, dessen obere Fläche dem

flachen Boden in Ausdehnung gleich ist, damit die Eier sich auf eine gewisse

Oberfläche ausbreiten können und seine Anhäufung stattfindet; diese fülle man fast

ganz mit sauberem Wasser. Weil ein bestimmter Wärmegrad für die Befruchtung

erforderlich ist, so ist es nicht gleichgültig, welche Temperatur dieses Wasser hat.

Aus Proben und Beobachtungen, welche man in Frankreich gemacht hat, kann man mit

einigem Grunde schließen, daß für Fische, deren Laichzeit in den Winter fällt, die zur

Befruchtung passende Temperatur des Wassers zu 3 bis 4 1/2 Graden Reaumur angenommen

werden kann; für Fische, welche im Anfange des Frühlings paaren, zu 6 bis 8 Graden

Reaumur; und für die Gattungen, welche im Sommer laichen, zu 16 bis 20°

R.

Sobald man diese Vorkehrungen getroffen hat, hält man einen Rogener (Laichfisch) an

Kopf- und Brustflossen in der linken Hand lothrecht über das irdene Becken.

Bei dieser lothrechten Stellung fallen gewöhnlich die Eier, welche sich an dem

unteren Ende des Eiersackes ganz zunächst bei dem Eierleiter befinden, durch ihre

eigene Schwere. Geschieht dieß nicht, dann streiche man höchst vorsichtig mit Daumen

und Zeigefinger der rechten Hand über das genannte untere Ende des Eiersackes, und

reicht auch dieses Streichen nicht hin die Eier zum Vorschein zu bringen, dann

bringe man den Fisch wieder in das Wasser oder den Fischbehälter zurück und

wiederhole das Verfahren nach einem oder mehreren Tagen.

Es ist hier noch zu bemerken, daß die Rogener zuweilen sich nicht zur rechten Zeit

ihres Laiches entledigen können, und daß dieser hierdurch in einen Zustand geräth,

welcher ihn zur Befruchtung ungeschickt macht. Es zeigt sich dieß durch das

gleichzeitige Ausfließen eines eiterartigen Stoffes mit den Eiern, welcher das

Wasser trübt, und durch das Weißwerden der Eier, sobald sie mit dem Wasser in

Berührung kommen. Auf gleiche Weise und in demselben Augenblicke, wo der Rogener der

Behandlung unterzogen wird, behandelt man auch den Milchner über dem Becken.

Dieses Verfahren gründet sich auf folgende Wahrnehmungen. Es ist klar, daß die

künstliche Befruchtung allein geschehen kann mit Rogen und Milch, welche zur

Befruchtung geeignet sind, oder mit andern Worten mit Rogen und Milch, welche

vollkommen reif sind. Man hat lange sich vorgestellt, daß alle Eier, welche in der

Laichzeit sich in dem Eiersacke befinden, gleichzeitig

zur Befruchtung geeignet seyen. Hierauf beruht die durch manche Fischzüchter

gegebene Vorschrift, alle Eier zu gebrauchen, welche sich

in dem Eiersacke befinden und daraus durch wiederholtes Drücken entfernt werden

können.

Allein sowie der Vogel seine Eier nicht alle zugleich legt, ebenso haben die Fische,

wenn man ihren instinctmäßigen Handlungen freien Lauf läßt, verschiedene Tage und

öfters einige Wochen nöthig, um sich ihres Rogens zu entledigen. Dasselbe gilt auch

von der Milch. Sie liegt bei den Milchnern an derselben Stelle, welche die Eiersäcke

bei den Rogenern einnehmen, wird theilweise flüssig und in diesem Zustande gelöst.

Es ist also eine

Sache von großer Wichtigkeit, zu trachten, den vollkommen reifen Rogen und die

flüssig geworbene Milch von lebenden Fischen zu erhalten; dazu kann man durch

Anwendung des oben angegebenen Verfahrens gelangen.

Durch das beinahe gleichzeitige Auffangen des Rogens und der Milch in demselben

Becken handelt man ganz den Vorschriften der Natur gemäß und hat zwei Mittel für das

Gelingen der Befruchtung. In der Natur kommen die Rogener in der Laichzeit in

zahlreichen Schaaren zusammen, um an dazu geeigneten Stellen sich ihrer zahlreichen

Eier theilweise zu entledigen.

Vielleicht durch den Geruchsinn, oder wenigstens gewiß durch Instinct geleitet,

versammeln sich die Milchener rund um die Rogener ihrer Gattung und bespritzen mit

ihrer Samenfeuchtigkeit die Eier, welche wenige Augenblicke zuvor durch die

weiblichen Fische gelegt sind.

Weil nun die Milch sehr schnell ihre befruchtende Kraft verliert, so ist es von

großem Belange, sie in das Becken aufzufangen, worin sich die Eier befinden. Thut

man dieß nicht sehr schnell, nachdem die Eier erhalten worden sind, dann würden sie,

wenigstens für einige Fischgattungen, z.B. Karpfen und Barsche, zur Befruchtung

unbrauchbar seyn. Die Eier sind jedoch in dem ersten Augenblicke von einer kaum

sichtbaren gallertartigen Hülle umgeben und mit einander vereinigt. Wenn der

Ueberzug mit Wasser in Berührung kommt, so nimmt er in einigen Secunden an Umfang

zu; dadurch können die befruchtenden Körperchen nicht an das Ei kommen, und so geht

eines der Erfordernisse zur Befruchtung verloren. Die befruchtenden Körperchen

werden zwar nach den Eiern hingeführt durch die Strömung, welche in Folge der

Aufschlürfung des Wassers durch die schleimartige Hülle entsteht, und es könnte

demnach unnöthig erscheinen, daß das Gemengsel auf irgend eine Weise in Bewegung

gebracht werde, es wird indessen eine sanfte Bewegung der Eier mit einem feinen

Malerpinsel die Befruchtung befördern.

Bei der Bewegung des Gemengsels sorge man dafür, daß die Eier, welche in dem

natürlichen Zustande vereinigt sind, verbunden bleiben, damit nicht durch die

Trennung eine der natürlichen Bedingungen zur Entwicklung vernichtet werde.

Zur Erklärung der besonderen Einrichtung der Fischbehälter diene: daß es möglich ist,

daß die Rogener in der Zwischenzeit zwischen der ersten Behandlung und der

Wiederholung derselben sich der reifen Eier entledigen können, sey es durch die

Thätigkeit der Muskeln, sey es durch Reiben längs der weidenen Hürde. Die Eier

fallen dann auf das Sieb, und die Milchener befruchten sie dann, ebenso wie es in der Natur geschieht. Auf

diese Weise gehen keine befruchteten Eier verloren.

Nachdem dieß Alles geschehen ist und man das Wasser zehn Minuten lang in Ruhe

gelassen hat, ist die Befruchtung geschehen, und man kann die Eier mit dem Wasser in

das Ausbrütungsgeräth übergießen.

Man kann auch die Milch von tobten Fischen zur Befruchtung verwenden; nur nehme man

dabei folgendes in Acht:

1) Wenn die Befruchtung kurz nach dem Tode des Milchners geschehen kann, dann ist es

besser, daß die Milch in dem Körper des Fisches bleibt, als daß man die Milch in das

Wasser bringt, ehe sich die Eier darin befinden.

2) Kann die Befruchtung erst zwölf oder mehr Stunden nach dem Tode des Milchners

stattfinden, so nehme man die Milch aus dem Körper und bewahre sie besonders

auf.

3) Man bewahre die Milch in nassem Linnen bei einer Temperatur, die für die

verschiedenen Fischgattungen verschieden ist, und zwar:

für die Milch vom

Hecht bei ungefähr

1 4/10° R.

„ „ „ „

Karpfen „

9 3/10° R.

„ „ „ „

Rothauge „

10° R.

„ „ „ „

Barsch „

12° R.

4) Hat man nachgehends verschiedene Befruchtungen vorzunehmen, so nehme man jedesmal

die dazu nöthige Milch und lasse das Uebrige in dem oben angegebenen Zustande.

Kreuzung der Gattungen.

In der Natur findet selten eine Kreuzung von Fischgattungen statt. Dieß läßt sich

leicht aus der bereits erwähnten Thatsache erklären, daß die Milch sehr schnell

ihre befruchtende Kraft verliert. Durch ihren Instinct geleitet, entledigen sich

die Milchner ihrer Samenfeuchtigkeit in der unmittelbaren Nähe der Eier, welche

die Rogener ihrer Gattung gelegt haben; und die befruchtenden Körperchen haben

selbst in kurzem Abstande die Zeit nicht, um andern Rogen zu befruchten, als

den, für welchen sie bestimmt sind. Durch die künstliche Befruchtung ist es

nicht unmöglich Bastarde zu erzielen, die in ihren Eigenschaften von beiden

Eltern verschieden sind. Wir deuten dieß indessen nur flüchtig an, weil die

Erfahrung hierüber noch kein bestimmtes Aussprechen erlaubt und zahlreichere

Proben die Möglichkeit und den Nutzen der Kreuzung erst darthun müssen.

II. Ausbrütungs-Geräthe.

Wenn die Eier befruchtet sind, so werden sie mit dem Wasser, worin sie sich befinden,

in das Ausbrütungs-Geräthe gebracht. Dieses Geräthe ist so eingerichtet:

Auf dem Boden eines glasirten Irdengeschirres, welches ungefähr 30 bis 35

niederländische Kannen Flüssigkeit fassen kann, befinden sich aufeinanderfolgend

einige Lagen Kieselsteinchen, Sand und Kohlenpulver, zur Reinigung des Wassers,

womit das Geschirr gefüllt ist. Die filtrirte Flüssigkeit läuft durch einen Hahnen

aus dem Geschirr in ein hölzernes Gefäß, das inwendig mit Blei oder Zink bekleidet

ist (oder noch besser in ein Gefäß von glasirtem Irden), und findet an einer der

Seitenwände dieses hölzernen Geschirres einen Hahn, durch welchen sie nach außen

strömt und dann in einem Sammeltroge aufgefangen wird.

Die befruchteten Eier werden auf flache Körbchen von Pferdehaar gelegt, und nach

Maaßgabe der verschiedenen Fischgattungen, zu welchen sie gehören, bis zur Tiefe von

einem oder mehr Zollen unter die Oberfläche des Wassers in den Geschirren gesetzt.

Die Körbchen sind mit umgebogenen Rändern versehen, womit sie auf der oberen Kante

der Geschirre ruhen. Die Maaße der Geschirre sind: Länge: 1 niederländische Elle;

Breite: 0,10 bis 0,20 niederl. Elle; Tiefe: 0,05 bis 0,06 niederl. Elle.

In Fig. 30 ist

dieses Ausbrütungs-Geräthe, in Fig. 31 das Körbchen von

Pferdehaar abgebildet. Man kann dieses Geräthe nach Willkür vergrößern durch

Beifügung von mehreren Geschirren, welche stufenweise unter einander gestellt

werden, so wie Fig.

32 darstellt.

Um die Geschirre leeren und reinigen zu können, ist in einer der Seitenwände, so nahe

als möglich bei dem Boden, ein Hahn zur Entleerung des Wassers angebracht.

Hr. Coste gebraucht zum Ausbrüten von Fischeiern ein

Geräthe, das sich ebenfalls als zweckmäßig empfiehlt. Die Zeichnung dieses Geräthes

(s. Fig. 33)

wird die BeschreibungMitgetheilt im polytechn. Journal Bd. CXXV

S. 310. unnöthig machen. In der Abbildung ist die Leiste nicht sichtbar, welche wir

an der Binnenkante eines jeden der Seitencanäle für nöthig erachten, um darauf die

Ränder der pferdehaarenen Körbchen ruhen zu lassen. Die Maaße für die Canäle sind

dieselben wie die für die Geschirre angegebenen.

Die Ausbrütungs-Geräthe werden in einen Schuppen gestellt, welcher an jeder

Seite mit nach außen sich öffnenden hölzernen Läden versehen ist, zu dem Zwecke, um Luft,

Wärme und Licht, den Hauptbedingungen zu jeder Entwickelung organischer Wesen,

freien Zugang zu gewähren.

Hat man keine Gelegenheit zur Errichtung von einem der beschriebenen

Ausbrütungs-Geräthe, dann schaffe man sich einige flache Körbchen von

Pferdehaar mit einem losen Deckel an, von der Gestalt wie Fig. 34 angibt.

Die befruchteten Eier werden unmittelbar auf den Boden des Körbchens gelegt, welches

mit Hülfe von Steinen oder Stützen in eine solche Lage gebracht wird, daß allein die

obere Oberfläche oben aus dem Wasser hervorsteht. Das Körbchen wird mit einer Schnur

an dem Ufer des Gewässers befestigt und mit einem Deckel geschlossen, um den Inhalt

gegen die Gefräßigkeit der Teichbevölkerung zu schützen.

Setzt man die Körbchen in stillstehendes Wasser, so bedecke man den Boden mit

Wasserpflanzen und lege darauf die Eier. Die Pflanzen verhüten das Verderben des

Wassers und sind überdieß eine unerschöpfliche Quelle von Sauerstoff für die

Entwicklung der Keimbrut.

III. Veränderungen und Entwicklung des

Eies.

Fürsorge während der Ausbrütung der Eier.

Einige Augenblicke, nachdem die Eier befruchtet sind, sieht man darin Veränderungen

vorgehen. Sie werden, eben als ob ihr Inhalt trübe würde, etwas undurchsichtiger,

als in dem Augenblicke, da sie aus den Eiersäcken der Fische zum Vorschein kamen;

darnach nehmen sie langsam und beinahe unmerklich ihre vorige Durchsichtigkeit

wieder an, und zu gleicher Zeit zeigt sich in dem Innern des Eies ein Fleckchen von

kreisförmiger Gestalt, welches früher nicht da war. Man hat diese Veränderung mit

Unrecht als ein sicheres Kennzeichen der Befruchtung

angesehen; sie findet statt sowohl bei befruchteten, als bei unbefruchteten Eiern;

aber bei den letzteren geschieht sie langsamer und unregelmäßiger.

In den ersten Augenblicken und bei gewissen Gattungen selbst in den ersten Tagen ist

es unmöglich, mit bloßem Auge die befruchteten Eier von den unbefruchteten zu

unterscheiden; nimmt man aber ein Vergrößerungsglas oder ein Mikroskop zu Hülfe,

dann hört bald alle Ungewißheit auf.

Bei den Eiern, welche durch die Thätigkeit der Samenkörperchen befruchtet sind, sieht

man nach einem gewissen Zeitverlauf und in dem Innern des Eies einen bogenförmigen

Streifen zum Vorschein kommen Dieser Zeitverlauf ist verschieden nicht allein nach den

unterschiedlichen Fischgattungen, zu welchen die Eier gehören, sondern auch nach der

Temperatur des Wassers, worin die Eier sich befinden, worüber sogleich Näheres

gesagt werden soll.

Bei dem Fortgang der Eierentwicklung nimmt jener Streifen an Größe zu, eines der

Enden verlängert sich zur Bildung des Schwanzes, während das andere sich

spateiförmig ausbreitet. Dieser Theil entspricht dem Kopfe der jungen Brut, und die

Augen, welche alsbald als zwei schwärzlich braune Flecken sichtbar werden und leicht

zu unterscheiden sind, beweisen dieß hinlänglich.

In dem Maaße als sich die Gestaltung mit jedem Tage deutlicher dem Auge darstellt,

sieht man auch die Bewegung des jungen Fisches, und vornehmlich die des Schwanzes.

Die Bewegungen, welche wahrscheinlich das Zerreißen des Häutchens befördern, welches

den Brütfisch umgibt, werden stärker bis zu dem

Augenblicke, da der junge Fisch daraus zum Vorschein kommen soll.

Endlich entsteht eine kleine Oeffnung in dem Eihäutchen und gestattet den Durchgang

dem Theile des Brutfisches, welcher sich nahe daran befindet. Der Schwanz oder der

Kopf zeigen sich gewöhnlich zuerst; aber zuweilen kommt das Nabelbläschen vor dem

Kopf oder dem Schwanze zum Vorschein. Welchem Theile nun auch die Oeffnung in dem

Eihäutchen den Durchgang verschaffen mag, der junge Fisch, dessen Körper für mehr

als die Hälfte in dem Häutchen verschlossen bleibt, ist noch nicht frei in allen

seinen Bewegungen. Durch wiederholte Kraftanstrengungen glückt es ihm, die Oeffnung

immer größer und größer zu machen, und nach einigen Stunden ist die Befreiung

vollbracht, und er hat sich des Häutchens entledigt, welches nur dazu diente, ihn

während seiner ersten Entwicklung zu beschützen, aber zur Bildung irgend eines

Organes nicht nöthig war.

Der Zeitverlauf zwischen dem Augenblicke der Befruchtung und dem, worin der junge

Fisch sich von seiner schirmenden Hülle losmacht, ist verschieden für die

unterschiedlichen Fischgattungen. Bei einigen, z.B. dem Hecht, geschieht die ganze

Entwicklung in acht, zehn oder vierzehn Tagen, andere, z.B. der Salm, haben dazu

anderthalb bis zwei Monate nöthig.

Ueberdieß ist der Fortgang der Eientwicklung schneller oder langsamer, je nachdem die

Eier in Wasser von höherer oder niederer Temperatur ausgebrütet werden. Hechteier in

Wasser gesetzt, welches den Sonnenstrahlen ausgesetzt und nicht verfrischt wurde,

kamen nach neun Tagen aus; während andere, die sich in stets verfrischtem Wasser und

in dem Schatten

befanden, erst nach achtzehn bis zwanzig Tagen zur völligen Entwicklung kamen.

Die Eier erfordern während des ganzen Fortgangs ihrer Entwicklung eine genaue und

unaufhörliche Aufsicht. In erster Stelle sorge man dafür, daß die Eier, in welchem

der beschriebenen Ausbrütungs-Geräthe sie sich auch befinden, nicht

aufgehäuft, sondern über die Oberfläche hin verbreitet liegen. In dem ersten Falle

würde es nicht allein unmöglich seyn, über alle ein wachsames Auge zu haben, sondern

es würde auch ihre Entwicklung verzögert, wenn nicht ganz aufgehalten werden. Oefter

hat die Anhäufung noch größere Nachtheile zur Folge. Wann eines der Eier verdirbt

und sich mit allerhand im Feuchten sich entwickelnden Schimmelarten, gewöhnlich

unter dem allgemeinen Namen Bissus bekannt, bedeckt, dann

theilen sich dieselben schnell den benachbarten Eiern mit und lassen sie alle

verloren gehen. Das einzige Mittel gegen diese Plage, deren Ausbreitung man hätte

vermindern oder hemmen können, wenn die Eier wären auseinander gebreitet gewesen,

besteht darin, daß man alle, welche die Spuren von Verderbniß an sich tragen, so

schnell als möglich mit einem Zängelchen wegnimmt. Man würde sich nicht allein eine

vergebliche Mühe machen, sondern selbst das Uebel vergrößern, wenn man, anstatt die

angegriffenen Eier aufzuopfern, sie zu retten trachtete, indem man mit einem Pinsel

die Wucherpflanzen entfernen wollte. Die einmal ergriffenen Eier sind für immer

verloren; indem man sie säubern wollte, würde man die Verbreitung der Samenkeime auf

die gefunden Eier befördern.

Die Dazwischenkunft des Menschen ist ebenfalls nothwendig, wenn die Eier durch

Insectenlarven angegriffen werden; man muß sie von diesen Feinden befreien.

Wir erinnern hier an das über die Temperatur des Wassers Gesagte. Wir glauben, daß

wenn man das Wasser in dem Ausbrütungs-Geräthe immer auf derjenigen

Temperatur erhält, welche wir als die vortheilhafteste für die Befruchtung angegeben

haben, den Vorbedingungen für eine freie schnelle Entwicklung Genüge gethan seyn

wird. Die Person, welche mit der Aufsicht beauftragt ist, halte das Auge stets auf

den Thermometer gerichtet; sie kann durch das Oeffnen oder Schließen der Fenster der

Schuppen, oder durch Hinzuthun von kaltem oder warmem Wasser, dem Wasser einen

konstanten Wärmegrad verschaffen.

IV. Fernere Behandlung der

Fische.

In der ersten Zeit, nachdem sich der Fisch von seiner schirmenden Hülle losgemacht

hat, braucht man die jungen Fische nicht zu füttern, weil sie alsdann ihre Nahrung

aus dem Dotter- oder Nabelbläschen nehmen, womit sie versehen sind.Das Dotterbläschen ist bei einigen Fischen, z.B. Karpfen, Barschen, Salmen,

in die Bauchhöhle aufgenommen; es ist also bei diesen ein inneres

Dotterbläschen vorhanden, und der Bauch der jungen Fische zeigt einen

ungewöhnlichen Umfang. Bei andern hängt das Dotterbläschen außerhalb der

Bauchhöhle, und ist an dieselbe mit einem kurzen Stiele befestigt. Sie behalten das Bläschen kürzere oder längere Zeit, je nach der Gattung,

wozu sie gehören. Sind die nährenden Bestandtheile, welche das Bläschen enthält,

aufgezehrt, und macht sich das Bedürfniß neuer Nahrung in dem Hunger kennbar, dann

stehen zwei Wege offen, welche wir beide angeben wollen, weil die Erfahrung sich

noch nicht vorzugsweise für den einen oder den andern erklärt hat.

1) Sobald das Dotterbläschen leer ist, bringen einige Fischzüchter die Fische in das

Wasser, welches man zu bevölkern wünscht; sie behaupten, daß der junge Fisch so

lebendig und flink ist, um allen Gefahren zu entgehen, selbst besser als wenn er

größer ist.

2) Andere füttern die Fischchen einige Zeit hindurch und bringen sie zu dem Zwecke in

besondere Vorrichtungen, welche wir Fisch pflegen nennen wollen.

Fig. 38 ist

eine Abbildung der Fischpflege zu Enghien. Die hölzerne

Schleiche oder bleierne Röhre A bringt das Wasser aus

dem Meere in ein großes viereckiges hölzernes Gefäß B,

das mit Steinen gefüllt und mit einem Deckel geschlossen ist, und worin das Wasser

gereinigt wird.

An der gegenüberstehenden Seite dieses Gefäßes ist eine bleierne Röhre C angebracht, welche in eine Querröhre D von demselben. Metall ausmündet. Die vier Pfeifen

(Röhren) E bringen das Wasser aus der Röhre D in die obersten Gefäße F,

aus welchen das Wasser durch Hähnchen in die vier folgenden tieferliegenden

hölzernen Gefäße abläuft und so fort, so daß endlich das Wasser, welches aus dem

untersten Gefäße strömt, auf die geeignetste, von örtlichen Umständen abhängige

Weise weggeführt wird.

An die Querröhre D, in der Mitte zwischen den Pfeifen E, sind ebenfalls die längeren ellenbogenförmigen

Pfeifen G befestigt, welche an dem anderen Ausgange in

kleine Querpfeifen auslaufen; auf diesen befinden sich dünne lothrechte Pfeifchen,

welche durch den Boden der Gefäße hindurchgehen und da Springbrünnchen bilden. Die

Springbrünnchen können

mit Hahnen verschlossen werden. In die Gefäße, in welche beständig Wasser strömt,

werden die Fische gebracht und darin bis zu einer gewissen Größe aufgezogen.

Um dem vorzubeugen, daß die kleinen Fischchen sich in die Hähnchen begeben, durch

welche die Gefäße miteinander in Verbindung stehen – was diese Verbindung

unterbrechen würde – gebraucht man kleine hölzerne Gefäße, zum Theil mit

Steinen gefüllt, und stellt dieselben in die größeren, nicht weit von den Hähnchen,

durch welche das Wasser sich entleert. Die Hähnchen werden nun in die Seitenwand der

größeren Gefäße gesteckt und durch ein Vorlegstück mit den kleinen verbunden; eine

oder mehrere Oeffnungen, angebracht in der Seitenwand, welche derjenigen

gegenübersteht, worin sich die Oeffnung für das Vorlegstück befindet, bewirken, daß

die Wasserentleerung nicht gehemmt wird.

In Fig. 38 ist

bei H die Stelle für ein solches kleines Gefäß

angegeben, und in Fig. 35 der Durchschnitt von zwei ineinander gestellten Gefäßen

dargestellt. Die kleinen Fische müßten durch die ganze Masse Steine dringen, wenn

sie sich nach der Oeffnung des Hähnchens begeben wollten.

Sollte durch Steigen des Wassers in dem Meere die Wasserzuführung zu groß werden, so

leitet man das überflüssige Wasser durch die Röhre L

nach der Stelle ab, welche zur Aufnahme desselben am geeignetsten ist.

Die Fig. 36

und 37

stellen den Durchschnitt und den Grundriß der Fischpflege in einem Maaßstabe von

1/300 dar.

Liegt der Wasserspiegel des Pflegewassers nicht hoch genug über dem Grunde, auf

welchem die Fischpflege errichtet ist, dann ist man genöthigt, das Wasser

vermittelst Pumpen oder anderen Apparaten in ein Sammelbecken herauszubringen und

daraus die Gefäße mit Wasser zu versehen. Das hölzerne Gefäß B kann dann in dem Sammelbecken selbst durch ein Reinigungs-Geräth

ersetzt werden.

Es wird wohl keines Beweises bedürfen, daß die Fütterung der jungen Fische so viel

als möglich übereinstimmen muß mit dem, was sie in der Natur finden. Wir sind

deßhalb der Ansicht, daß in den Gefäßen, worin sich Gattungen befinden, welche sich

von Pflanzen und Insecten nähren, einige Wasserpflanzen angebracht werden sollten,

und daß man den Fischen die Würmer und Insecten geben könnte, welche man sammeln

kann, Mehlwürmer, die kleinen beinahe mikroskopischen Schalthiere aus den Gattungen

Cyclops und Cipris.

welche besonders im Frühjahre sehr zahlreich fast in allen Süßwassern gefunden

werden, gekochte und fein geriebene Erbsen, Kuchen von geschlagenem Hanfsamen, Brod

u.s.w. Fischen, welche

sich von andern Gattungen nähren, kann man befruchteten Fischlaich und die daraus

entwickelten Fischchen vorlegen. In Ermangelung desselben hat man sich sehr gut

geholfen mit gekochtem und feingeriebenem Rind- oder Kalbfleisch. Nur muß man

in diesem Falle die Gefäße von Zeit zu Zeit von den thierischen Stoffen reinigen,

welche nicht verbraucht sind.

Wann endlich die Fische groß und kräftig genug geworden sind, um mit

Wahrscheinlichkeit ihren meisten Feinden entgehen zu können, dann bringt man sie in

das Wasser, welches man zu bevölkern wünscht, oder versendet sie in Fässern mit

Wasser an die Orte, wo Mangel an diesen Fischgattungen ist.

V. Ueber die Art der Versendung der

befruchteten Eier und Fische.

Will man befruchtete Eier von einem Orte nach einem andern versenden, so legt man in

eine flache Büchse einen mit Wasser befeuchteten linnenen oder nesseltuchenen

Lappen, und breitet die Eier ohne Aufhäufung darüber aus; oben auf die Eier wird

ebenfalls ein solches Tuch gelegt. Es versteht sich, daß die Tücher von Zeit zu Zeit

müssen naß gemacht werden.

Für die Versendung von Fischen nimmt man große Kufen und füllt diese zum Theile mit

Wasser; um der zu großen Bewegung des Wassers zu begegnen, lege man in die Kufen ein

dünnes Brettchen oder einen Kranz von Stroh. Der Frühling und der Herbst sind die

zur Versendung geeignetsten Zeiten.

In dem Sommer würden Hitze und Gewitter die Fische tobten können; muß die Versendung

in dieser Jahreszeit stattfinden, dann reise man des Nachts. Man sorge dafür, daß

das Wasser in den Kufen stets in Bewegung sey, selbst dann, wenn der Wagen, auf

welchem die Versendung geschieht, stille hält.

Auf langen Reisen muß man von Zeit zu Zeit das Wasser verfrischen; in allen

Jahreszeiten verschaffe man der Luft freien Zutritt zu dem Wasser in den Kufen. Im

Sommer muß die Anzahl der Fische in jeder Kufe viel geringer seyn als im Winter.

Schluß.

Alle vorstehenden Vorschriften sind auf die Ansicht gegründet, daß kleine

Fischpflegen, an Orten errichtet wo die Nothwendigkeit der Vermehrung von Fischen

sich fühlbar macht, den Vorzug verdienen vor einer einzelnen und kostspieligeren, so z.B. wie

die auf Kosten der französischen Regierung zu Hüningen

eingerichtete. Zur Rechtfertigung dieser Ansicht diene, daß wenn man die ganze

Beschaffung von Fischen auf einen einzelnen Punkt concentrirt, wie dieß in Hüningen

geschieht, man sich bedeutenden Verlusten bloßstellt. Die Schmarotzergeschöpfe,

welche sich oft plötzlich auf Fischeiern und jungen Fischen, ja selbst auf größeren

Einzelwesen entwickeln, theilen sich alle sehr schnell den benachbarten Bruten mit,

und machen, daß alle verloren gehen.

Die kleinen Einrichtungen geben in diesem Falle nur Anlaß zu einem theilweisen

Verluste, und können überdieß nach Willkür versetzt werden; man ist also im Stande

die Fischeier in dem Wasser auszubrüten, wofür die Gattung geeignet ist, und

vermeidet die Kosten und Beschwerden, welche mit der Verbringung von Fischen

verbunden sind.

Die künstliche Vermehrung der Fische ist zu neu, und die Erfahrung in Bezug auf viele

wesentliche Punkte, die mit diesem Gegenstande in Verbindung stehen, ist zu gering,

als daß man nicht erwarten müßte, daß die hier gegebenen Vorschriften in einer oder

der andern Hinsicht abgeändert, oder durch ganz neue und durch Erfahrung bestätigte

ersetzt werden würden. Wir haben diejenigen gegeben, welche unserer Ansicht nach die

besten sind, und am meisten mit dem übereinstimmen, was Naturkenntniß und Erfahrung

uns bis jetzt dazu gelehrt haben. Die Möglichkeit und selbst die Wahrscheinlichkeit

von Veränderung und Verbesserung der Vorschriften ist ein Grund mehr, diese kleinen

und minder kostspieligen Fischpflegen anzuempfehlen.

Zum Schlusse glauben wir die beiden folgenden Bemerkungen nicht vorenthalten zu

dürfen.

Eine lebhafte Phantasie mag sich leicht die künstliche Vermehrung der Fische als eine

Quelle von unbegränztem Erzeugen vorstellen, wodurch man von unseren Flüssen und

Binnenwassern sagen könnte, was von dem Flusse Theiß in

Ungarn gesagt wird, 1/3 Wasser und 2/3 Fisch; wir sehen in ihr, und haben dieß

bereits in der Einleitung zu zeigen versucht, nur das Mittel, um die Bevölkerung der

Flüsse und Gewässer wieder dahin zu bringen was sie waren, ehe die Dampfboote, die

Anforderungen des Gewerbfleißes und andere störende Ursachen unsere Fischereien mit

zunehmendem Siechthum bedrohten. Wir sehen in ihr das Mittel, um rascher, als dieß

durch die Natur geschehen wird, fischentblößte Wasser mit Fischen zu versehen.

Es versteht sich von selbst, daß eine passende Wahl von Fischgattungen, welche man

künstlich vermehren will, eine Sache von großer Wichtigkeit ist. Wenn man zum

Beispiel die Gewässer mit gefräßigen Hechten bevölkern wollte, würden bald alle anderen Fische spurlos

verschwunden seyn.

Wir lassen hier eine Angabe der inländischen Fischgattungen folgen, deren Vermehrung

am wichtigsten ist:

Gattung.

Laichzeit.

Gewässer, worinsie sich

vorzugsweise

aufhalten.

Nahrung.

Bemerkungen.

Salm

Mai u. Juni.

Flüsse, welche in

die Nordsee ausströmen.

Kl. Fische, Fischrogen,

selbst von seiner eigenen

Gattung, Würmer und

Wasser-Insecten.

Der junge Salm bleibt nach

seiner Geburt 2 Jahre im Fluß, geht

dann in See und kehrt jährlich wieder

in den Fluß zurück, wo er

geboren wurde, und laichet da.

Forelle

Sept. u. Oct.

Schnellfließende Bäche mit

sandigem und felsigem oder

steinigem Grunde.

Wie oben.

Die Forelle kommt allein

bei Maastricht in der Geul vor, wo

man sie mit Hülfe von Körben

(Stolpen) fängt, und in Luxemburg. In

der Geul, sagt man, seyen die

Forellen sehr vermindert. Man behauptet,

daß einzelne in den Gelderschen

Bächen gefunden werden, und daß die

Forelle in Bächen fortkommen kann,

worin der Gründling lebt.

Barsch

April u. Mai.

Beinahe in allen

unsern Fischwassern.

Kl. Fische, Würmer, Insecten

u. ihre Larven.

Der Barsch laicht schon im

dritten Jahre.

Karpfen

Mai und Juni.

Wie oben.

Wasserpflanzen, Würmer,

Insect. u. ihre Larven.

Rothaugen

Wie oben.

Wie oben.

Wie oben.

Wann um den 24. Juni die Haft

fliegt, dann wird zu Dortrecht das

Rothauge vor Allen als besonders fett u.

lecker gerühmt.

Brassen

April u. Mai.

Wie oben.

Wie oben.

Schleie

Juni u. Juli.

Wie oben.

Wie oben.

Die Laichzeit der Fische ist sehr abhängig von der Witterung und von anderen

Umständen.

Tafeln