| Titel: | Beschreibung eines Verfahrens beim Drücken und Aufziehen von Röhren und andern gezogenen Gegenständen; von Hrn. Palmer zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 134, Jahrgang 1854, Nr. IV., S. 7 |

| Download: | XML |

IV.

Beschreibung eines Verfahrens beim Drücken und

Aufziehen von Röhren und andern gezogenen Gegenständen; von Hrn. Palmer zu

Paris.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Mai 1854, S. 302.

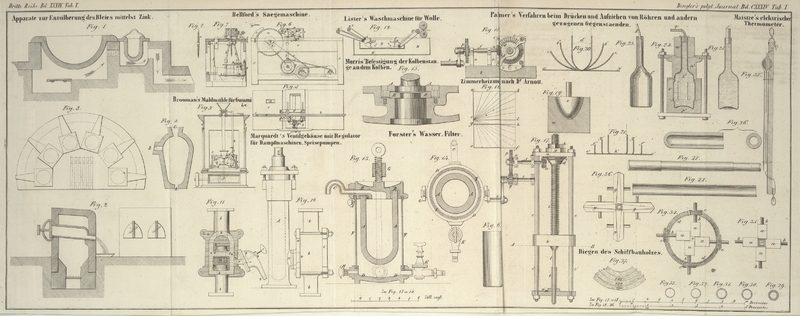

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Palmer's Verfahren beim Drücken und Aufziehen von Röhren und andern

gezogenen Gegenständen.

Hr. Palmer hat schon wiederholt von der Société d'Encouragement Medaillen für

seine trefflichen Arbeiten in gezogenen und gedrückten Gegenständen erhalten; wir

wollen hier seine Verfahrungsarten nebst den Werkzeugen beschreiben, deren er sich

bei der Herstellung dieser Fabricate bedient.

1. Maschine zum Drücken und Aufziehen

von Röhren ohne Löthung für Dampfkessel.

Diese Maschine soll den Prägestempel und die Ziehbank ersetzen, und sie kann auch

dazu dienen, die Bearbeitung der schon mit dem Stempel vorbereiteten Gegenstände,

ehe sie zur Ziehbank kommen, zu erleichtern. Man kann mittelst derselben Röhren von

jeder Weite und Länge aufziehen.

Die Maschine ist in Fig. 17 im Grundriß und in Fig. 18 im senkrechten

Durchschnitt nach der Linie AB von Fig. 17 dargestellt; sie

vereinigt die Eigenschaften des Prägewerks und der Ziehbank, und besteht aus

folgenden Theilen:

a, a', zwei Platten, sind auf einer Bank b angebracht und durch vier Stäbe c, c, c, c verbunden, an deren Enden sich Muttern befinden.

Durch die Platte a geht eine Schraubenmutter d, mit welcher ein Winkelrad e fest verbunden ist, das sich frei in der Mittlern Oeffnung der Platte

a dreht.

Eine Schraubenmutter g und eine Gegenschraubenmutter h verhindern die Längenverschiebung der beweglichen

Schraubenmutter d, durch welche eine lange Schraube i geht, die in der Querstange k eingelassen ist, die als Führer dient, und welche in diagonaler Richtung

zwei Stäbe c', c' umfaßt.

Das Ende der Schraube i nimmt den Dorn l auf; an der Platte a' ist

das Zieheisen m befestigt, welches den veränderlichen

Durchmesser des Aufziehens über den Dorn regulirt.

Mit dem Winkelrade e steht ein conisches Getriebe n im Eingriff, dessen Welle j sich in den Lagern o, o dreht und die auch

mit dem großen Rade p versehen ist. In letzteres greift

ein Getriebe q und an seiner Welle r sitzt die Kurbel s.

Man kann aber auch das Rad p und sein Getriebe weglassen

und die Kurbel unmittelbar an der Welle j anbringen.

Nachdem die Maschine auf diese Weise vorgerichtet und der Dorn l an der Schraube i befestigt, das

aufzuziehende Metall f aber aus das Zieheisen in gelegt

ist, wird das Aufziehen des Metalles auf folgende Weise bewirkt:

Die Drehung der Kurbel wird durch das Räderwerk der Hauptschraubenmutter d mitgetheilt und diese führt die Schraube i der Länge nach, so daß das Metall durch das Zieheisen

gedrückt wird.

Wenn die Maschine die ganze Arbeit des Aufziehens bewirken soll, so wird die

Metallplatte, aus der die Röhre gebildet werden soll, auf das Zieheisen gelegt und

die Maschine wirkt zuerst wie ein Stempel. Nach mehreren Durchgängen und der

successiven Verlängerung des Metalles wird dasselbe von dem Dorn durch das Zieheisen

getrieben und auf diese Weise in die bestimmte Form gebracht, wie Fig. 17 zeigt, und es

wird die Arbeit bis zur Vollendung der Röhre fortgesetzt.

Um die Schraube i mit dem Dorn l schneller zurückziehen

zu können, wird die Welle j so eingerichtet, daß sie mit

dem Winkelrade n leicht ausgerückt werden kann,

letzteres also mit dem Winkelrade e nicht mehr im

Eingriff steht; mit dem hinteren Theil der Schraube i

steht ein Räderwerk in Verbindung, welches den raschen Rückgang der Schraube mit dem

Dorn bewirkt.

2. Anwendung des Aufziehens bei der

Anfertigung der Reservoire und Brenner der Lampen, so wie der Patronen von

Eisenblech.

Der Erfinder bewirkt das vollständige Aufziehen oder Drücken, oder das Aufziehen und

Ausziehen dieser Gegenstände, auf dieselbe Weise wie das Aufziehen der Kesselröhren.

Zum Körper von Lampen nimmt er eine Scheibe von irgend einem geschmeidigen Metall,

schneidet daraus ein gehörig großes Blatt und durchbohrt es in der Mitte. Dann wird

daraus eine cylindrisch-conische Schale mittelst des Stempels oder der

Maschine geformt, und diese auf einen stählernen Dorn aufgezogen, den man durch das

Loch steckt.

Das Metall wird während der Bearbeitung wiederholten Glühungen unterworfen, damit es

seine Geschmeidigkeit wieder bekommt.

Die Anwendung des Aufziehens bei der Anfertigung der Lampenkörper macht jede

Seiten- und Bodenlöthung unnöthig, wodurch diese Cylinder eine große

Steifigkeit erlangen. Die auf dieselbe Weise angefertigten Lampenbrenner können sehr

dünn gemacht werden und eine Röhre von gleicher Dicke bilden, welche sich auf ihrem

Umkreise gleichförmig erwärmt; der Docht verkohlt sich alsdann nicht mehr und brennt

mit großer Regelmäßigkeit.

3. Das Aufziehen von leichten und

weniger festen Gegenständen, wie Federhaltern, metallenen Patronen,

Opernguckerröhren u. s. w.

Beim Aufziehen solcher Gegenstände verändert Hr. Palmer

die Construction seiner Maschine und wendet eine ununterbrochene rotirende Bewegung,

ohne Rückgang und ohne Ausrücken an. Die wiederkehrend geradlinige Bewegung des

Dorns wird durch die ununterbrochene Drehung der Hauptwelle bewirkt, und wenn an der

Maschine eine entsprechende Vorrichtung angebracht wird, so kann ein Arbeiter

mehrere Maschinen zugleich bedienen; diese Kombination zur Vermittlung zwischen der

bewegenden Kraft und dem Dorn kann entweder in einer Kurbel und Lenkstange, oder in

einem Excentricum und einer Curve bestehen.

4. Das Aufziehen von

Kerzenformen.

Die Anwendung aufgezogener Kerzenformen statt gegossener gewährt den Vortheil,

leichtere, dünnere und verhältnißmäßig festere und im Innern glattere Formen zu

erhalten.

Der Erfinder verfertigt auf diese Weise Formen von Weißblech, Zink, Zinn oder andern

Metallen und Legirungen, die er mit einem sie schützenden Ueberzug versieht; solche

Formen erkalten rascher, ein Vortheil, den man mit zinnernen gegossenen Formen nicht

erreichen kann.

Die Verfertigung dieser Formen wird durch Aufziehen mit den oben beschriebenen

Apparaten in angegebener Weise bewirkt, und ebenso kann man auch Säbelscheiden ohne

Löthnaht verfertigen.

5. Verbesserungen und Veränderungen beim

Aufziehen.

Der Erfinder bemerkt, daß er bald die Unmöglichkeit erkannt habe, gute Röhren aus

gegossenem Metall zu fabriciren und daß er daher zu gewalztem Blech habe greifen

müssen.

Nach der Größe des aufzuziehenden Gegenstandes, schneidet Hr. Palmer aus Kupfer-, Zink-, Weiß- oder Schwarzblech

von zweckmäßiger Dicke eine Scheibe aus und bearbeitet sie alsdann auf folgende

Weise:

Er legt sie auf die conische Oeffnung einer Matrize u,

Fig. 19,

oder auf eine ebenfalls conische, aber weitere und minder tiefe Matrize, besonders

bei der ersten Operation, und treibt dann mittelst eines Prägewerks oder einer

Maschine, wie die beschriebene, den Stempel oder Dorn

v in die Matrize ein, so daß das Blech die Form

derselben annimmt.

Indem nach und nach immer engere Matrizen und Stempel angewendet werden, erhält man

ein conisch-cylindrisches Gefäß, welches nun den Dorn aufnehmen und mittelst

der Maschine vollendet werden kann.

Fig. 20 zeigt

die stufenweise Umwandlung eines Blechstückes.

Die ebene runde Scheibe x, y, welche aus einem Stück

Blech ausgeschnitten ist, erhält beim ersten Durchgang die Form von z, z, bei den zweiten die von b',

b'; beim dritten Durchgange nähern sich die Ränder einander auf solche

Weise, daß sie innerlich einen Dorn d' aufnehmen können,

mit dessen Hülfe das Aufziehen vollendet wird.

Bei diesem Verfahren erhält das Blech keine Brüche, wie dieß bei dem gewöhnlichen Drücken und Aufziehen der Fall ist, wovon

Fig. 21

eine Vorstellung gibt. Es wird nämlich beim ersten Durchgange die Scheibe e', e' rechtwinkelig in die Form von f', f' aufgebogen; beim zweiten Durchgange erhält man

die Form g', g', und nach und nach den Cylinder h'. Nun erhält die Scheibe bei einer solchen Behandlung

leicht Brüche, die beim Auf- und Ausziehen an den Orten hervortreten, wo die

rechtwinkelige Biegung erfolgt ist.

Bei dem Palmer'schen Verfahren hingegen krümmt sich die

Scheibe, ohne daß das Metall Brüche erleidet, und dasselbe behält seine ganze

Zähigkeit; nach den Durchgängen wird es ausgeglüht.

Will man Flaschen oder andere sich verengende Gefäße verfertigen, so ist das

Verfahren nachstehendes:

Zuerst wird das Blechstück von Kupfer, Schwarz- oder Weißblech oder Zink, auf

angegebene Weise, von cylindrischer Form, Fig. 22, hergestellt;

darauf wird das offene Ende durch Aufziehen oder Drücken verengt, bis die Flasche

die Form i', Fig. 23, erlangt hat.

Dabei erhält aber das Gefäß an der Stelle wo der Hals beginnt, Falten, welche durch

eine der drei folgenden Arbeiten wieder verschwinden.

Das Gefäß wird in eine Form gesteckt, welche aus mehreren Theilen besteht, die

vollkommen concentrisch zusammenpassen. Die innern Wände dieser Formtheile haben

genau die Gestalt der Flasche, so daß, wenn man dieselbe hineintreibt, sie die

Gestalt der Form annimmt; darauf bringt man letztere mit der Flasche auf eine

Drehbank und steckt durch den Hals einen Polirstahl k'

in das Innere, wodurch man alle Falten ausstreichen kann und die Flasche vollkommen

gut gebildet aus der Form hervorkommt.

Dieses Verfahren ist jedoch nur dann anwendbar, wenn die Dimensionen der Flasche und

ihres Halses von der Art sind, daß man den Polirstahl hineinbringen kann; ist dieß

nicht der Fall, so erreicht man den Zweck mittelst einer hydraulischen Presse oder

eines Prägewerks.

Wir haben bemerkt, daß wenn die Flasche die Wirkung zweier entgegengesetzten Aufzüge

erhalten hat, an der Stelle, wo sich Hals und Bauch schneiden, Falten entstehen,

welche fortgeschafft werden müssen. Kann nun der Polirstahl nicht angewendet werden,

so umgibt man die Flasche l' mit der aus mehreren

Theilen m', i', o', p' bestehenden Form, deren

Einrichtung Fig.

24 verdeutlicht; darauf verbindet man alle Theile der Form, füllt die

Flasche voll Wasser und unterwirft sie einem starken Druck mittelst einer

hydraulischen Presse, deren Leitröhre mit q' bezeichnet

ist.

Dieser Druck, den man nach Erforderniß verstärken kann, bringt nicht allein alle

Falten der Flasche ins Gleiche, sondern treibt auch das Blech in alle Vertiefungen

der Form, so daß die Flasche eine vollkommen regelmäßige Gestalt erhält.

Das dritte Mittel besteht darin, die Flasche mit Wasser zu füllen, nachdem sie in die

Form gebracht ist, und mehrmals den Kolben r', Fig. 25, durch

ein Prägewerk schnell zu bewegen; da der Kolben genau in den Hals der Flasche paßt,

so entsteht ein Druck des Wassers gegen die inneren Wände der Flasche.

6. Aufziehen von

Gewehrläufen.

Das Verfahren, welches der Erfinder zum Aufziehen von Röhren aus Kupfer, Messing,

Zink, Eisen oder Stahl anwendet, deren Inneres cylindrisch, das Aeußere aber conisch

ist, besteht in Folgendem:

Wir wollen annehmen daß der herzustellende Flinten- oder Carabinerlauf 60

Centimeter (24 Zoll) Länge haben soll. Die Platine, d.h. das Stück Metall, aus

welchem der Lauf gebildet werden soll, wird alsdann auf eine Länge von etwa 60

Centimeter, von der Pulverkammer ab, auf einem cylindrischen Dorn aufgezogen. Darauf

wird ein conischer Dorn hineingebracht und das Aufziehen auf eine Länge von 50

Centimeter fortgesetzt. Bei diesem Durchgange wird der Lauf nur in dem ersten

aufgezogenen Theil niedergedrückt und der übrige Theil verlängert sich. Um alsdann

den Lauf zu vollenden, führt man einen cylindrischen Dorn ein, dessen Durchmesser

dem kleinsten Durchmesser der vorhergehenden Dorne entspricht. Endlich walzt man das

Rohr vom dünnern Ende aus, durch zwei Walzen mit excentrischen Kalibern, um die innere cylindrische

Oeffnung nach der Pulverkammer zurückzuführen und das Aufziehen zu vollenden.

Der Erfinder wendet dieses Verfahren mit Erfolg bei der successiven

Uebereinanderlegung oder Bedeckung der Röhren von gleicher oder verschiedener Stärke

an.

Wenn es sich in diesem Falle, wie vorhin, um einen Gewehrlauf handelt, so zieht man

getrennt mehrere metallene Röhren auf, wovon man sich mittelst Fig. 26 eine Vorstellung

machen kann, und gibt jeder entweder dieselbe oder verschiedene Längen und auf

einander folgende Durchmesser. Man zieht alsdann auf der Röhre, welche das Innere

des Laufs bilden soll und als Dorn dient, eine zweite Röhre auf, welche jene auf

einem Theil ihrer Länge umgibt; man geht mit einer dritten, vierten und fünften

Röhre etc. vor, wodurch man eine vielfache, fest zusammenhängende Röhre ohne

Schweißung erhält.

Eine solche Röhre kann im Innern Absätze haben, wie Fig. 27, oder auch eine

ebene Oberfläche, wie Fig. 28 zeigt, je nach

ihrer Bestimmung.

Die Figuren

29, 30,

31, 32 und 33 zeigen

verschiedene übereinander liegende Lagen von gleicher oder verschiedener

Beschaffenheit. Bei gezogenen Röhren muß die innere Lage eine hinreichende Dicke

haben.

Fig. 34 ist

ein Zieheisen, welches aus mehreren Stücken besteht, deren Anzahl je nach der Zahl

der Seiten des auf- oder auszuziehenden conischen Stabes verschieden ist. Wir

wollen hier annehmen daß es sich um einen viereckigen Stab von quadratischem

Querschnitt handelt, weßhalb vier Theile a vorhanden

sind, die gleichzeitig vor- und zurückgeschoben werden können. Jeder Theil

a ist mit einer Schraube b versehen, auf welcher ein Winkelgetriebe c

befindlich ist; ein conisches Rad d, welches durch die

Ziehmaschine bewegt wird, greift zu gleicher Zeit in die vier Getriebe und dreht sie

nach der gehörigen Richtung, um die Oeffnung e zwischen

den vier Zieheisentheilen zu vergrößern oder zu verkleinern.

Fig. 35 zeigt

die Oeffnung e größer; man begreift, daß sich dieselbe

nach Maaßgabe des Aufziehens des viereckigen Stabes verengt und daher eine

pyramidale Form hervorbringen wird.

Das vorhergehende Zieheisen kann, bis auf die durch das Winkelrad und die Getriebe

bewirkte Bewegung, ein vielseitiges Zieheisen zum Ausziehen paralleler Stäbe von

verschiedenen Größen bilden und daher für sich allein mehrere Reihen von Zieheisen

ersetzen. Die Oeffnung von vierseitiger, dreiseitiger, polygonaler u.s.w. Form, der vier, drei oder mehr

Theile des Zieheisens, wird für jeden besondern Fall vorgerichtet.

Um eine Röhre oder einen Stab von cylindrischem oder anderm Querschnitt und conischer

Form auf- und auszuziehen, wendet der Erfinder, statt des excentrischen

Walzwerks, ein System von drei, vier, mehr oder weniger Rollen an, die ein conisches

Zieheisen bilden.

Eine solche Einrichtung ist in Fig. 36 dargestellt.

Vier Rollen g, welche verbunden sind und gleichzeitig,

mittelst einer ähnlichen Transmission wie die in Fig. 34 dargestellte,

umgedreht werden, haben auf ihrer Peripherie vertiefte Kreissettoren, die sich nach

und nach verengen. Will man nun einen Kegel, eine Röhre oder einen Stab auf-

oder ausziehen, deren stärkster Durchmesser der größten Oeffnung zwischen den vier

Rollen entspricht, so regulirt man letztere vorläufig auf die angegebene Oeffnung.

Alsdann wird die Bewegung der vier Rollen durch eine Transmission von der

gleichzeitig betriebenen Aufziehmaschine oder Ziehbank aus bewirkt; die vier Rollen

werden gleichzeitig umgedreht, und da sich das Kaliber auf der Peripherie verengt,

so erhält die durchgehende Röhre oder der durchgehende Stab eine conische Form. Die

Zieheisen-Theile a, Fig. 35, so wie die

Rollen oder Walzen g, Fig. 36, bestehen aus

gehärtetem Stahl.

Die Zieheisen Fig.

34, 35 und 36 eignen sich zum conischen und selbst cylindrischem Ausziehen von

Röhren, Stäben, Stangen etc. von jedem Querschnitt.

Richtet man den Apparat, Fig. 36, mit nur zwei

Walzen vor, so kann man damit Säbelscheiden und ähnliche Gegenstände auf- und

ausziehen.

Tafeln