| Titel: | Sägemaschine zum Schneiden von Brettern und Bohlen mittelst Circularsägen, welche sich A. E. Bellford zu Holborn, einer Mittheilung zufolge, am 2. Mai 1853 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 134, Jahrgang 1854, Nr. V., S. 15 |

| Download: | XML |

V.

Sägemaschine zum Schneiden von Brettern und

Bohlen mittelst Circularsägen, welche sich A. E. Bellford zu Holborn, einer Mittheilung

zufolge, am 2. Mai 1853 patentiren

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Juni 1854, S.

416.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

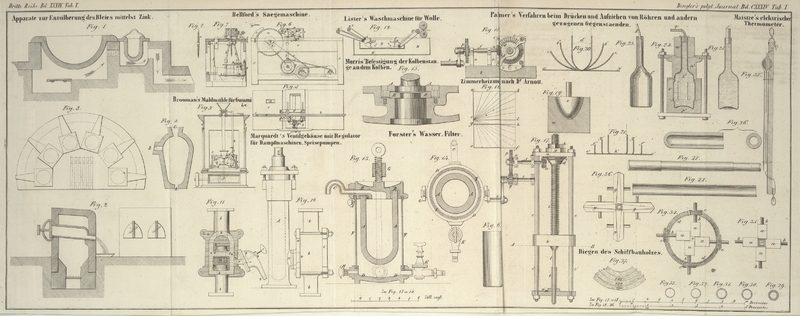

Bellford's Sägemaschine.

Die Circularsägen, welche in mancher Hinsicht so wichtige Vortheile gegen die

hin- und hergehenden Sägen darbieten, sind noch nicht mit Erfolg zum

Schneiden von Brettern und größeren Hölzern angewendet worden, weil derartige Sägen

in Folge ihres bedeutend größeren Durchmessers sich verbiegen; es müßte denn seyn,

daß sie dick genug gemacht würden, wobei jedoch an Holz und Kraft viel verloren

ginge. Der Erfinder vorliegender Maschine beseitigt nun diesen Uebelstand durch

Anwendung einer Circularsäge mit convexen Seitenflächen.

Eine solche Säge bietet eine dünne Schneide dar, wodurch sowohl der Holzabfall, als

auch der Widerstand reducirt wird, und da sie gegen die Achse hin an Dicke zunimmt,

so hat sie an der Peripherie eine stetige Bewegung und kann sich nicht

verbiegen.

Fig. 5 stellt

diese Sägemaschine im Grundriß, Fig. 6 in der

Seitenansicht, Fig.

7 im senkrechten Querschnitt durch die Achse der Säge dar. Fig. 8 stellt eine Säge

von anderer Construction als in den übrigen Figuren im Durchschnitte durch die Achse

dar.

Die Circularsäge a sitzt an einer Achse b, welche in dem Gestell c

gelagert ist. Die Achse ist zur Aufnahme eines Treibriemens mit einer Rolle d versehen. Die Säge ist an beiden Seiten convex und

gegen die Achse hin bedeutend dick, während sie in der Nähe des Umfanges dünn ist.

Die ganze Säge kann aus einer einzigen Platte bestehen, oder die Convexität kann,

wie Fig. 8

zeigt, dadurch hervorgebracht werden, daß man an jeder Seitenfläche einer

gewöhnlichen Kreissäge eine planconvexe Platte befestigt. Hinter der Säge, und fest

mit dem Gestell verbunden, befindet sich die metallene Führung e in Form eines mit der Peripherie der Säge

concentrischen Segmentes. Ihre der Säge Nächstliegende Kante ist keilförmig, um die

Bohle so auszubreiten, daß sie sich nicht seitwärts an der Säge reiben kann. Die

Bohle wird der Sage durch zwei Walzenleihen entgegengeführt, wovon die eine Reihe f, f, f' die Leitwalzen bildet. Diese Walzen sind in

einem Gestell g gelagert, welches in dem Hauptgestell

seitwärts verschiebbar ist und adjustirt werden kann, um mit Hülfe einer

Stellschraube g' die Dicke eines Theils der zu

zerschneidenden Bohle zu bestimmen. Das untere Lager einer dieser Walzen f' ist durch eine Stange k

und mit Hülfe zweier Universalgelenke mit einer verticalen Achse j verbunden, so daß die Walze unbeschadet ihrer Bewegung

durch die Achse j in eine andere Lage gebracht werden

kann. Die Achse j trägt ein Stirnrad I, welches in ein anderes Stirnrad m von gleichem Durchmesser greift, dessen Achse n ein Winkelrad p enthält.

Dieses greift in ein entsprechendes Winkelrad o an der

Achse einer Rolle q. Von der letzteren geht ein Riemen

r nach einem conischen Rollenpaar, welches seine

Bewegung vermittelst des Riemens s von der Achse der

Säge herleitet.

Auf solche Weise wird eine vorwärtsschiebende Bewegung für die Bohle erzielt, und

diese Bewegung läßt sich vermittelst der conischen Rollen auf die übliche Weise

reguliren. Neben den so eben beschriebenen Leitwalzen befindet sich das andere

System der Leitwalzen t, t, t', wovon zwei in einem

Gestell u und die dritte in einem andern Gestell v gelagert sind. Beide Gestelle sind durch eine starke

Feder w mit einander verbunden, auf welche eine

Adjustirschraube x wirkt, mit deren Hülfe beide

Walzensysteme nach Maaßgabe der Dicke des zu schneidenden Balkens einander näher

gerückt oder von einander entfernt werden können. Die Feder gestattet den Walzen den

nöthigen Spielraum, um sich der wechselnden Dicke der zwischen ihnen

hindurchgeleiteten Bohle anzuschmiegen. Die Walze t' ist

durch eine Stange y und zwei Universalgelenke mit der

Achse n verbunden, so daß also je eine Walze der beiden

Systeme zur Fortschiebung der Bohle nach der Säge hin dient. Uebrigens ist dieser

Mechanismus zum Entgegenschieben der Bohle nicht wesentlich; die Zuführung kann auch

durch andere bekannte mechanische Mittel, z.B. durch eine endlose Kette

bewerkstelligt werden.

Tafeln