| Titel: | Ueber Aufstellung beweglicher schwerer Fernrohre; von Professor Gerling in Marburg. |

| Autor: | Gerling |

| Fundstelle: | Band 134, Jahrgang 1854, Nr. XXIV., S. 81 |

| Download: | XML |

XXIV.

Ueber Aufstellung beweglicher schwerer Fernrohre;

von Professor Gerling in

Marburg.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Gerling, über Aufstellung beweglicher schwerer

Fernrohre.

Für schwere Fernrohre, die zu ihrem jedesmaligen Gebrauch an einen bestimmten Platz

hingerollt werden sollen, ist es wesentlich, daß die Aufstellung an diesem Platze,

nachdem sie ein für allemal berichtigt ist, immer leicht

und schnell wiedergefunden werden kann. Dieses läßt sich

nicht erreichen, wenn, wie es gewöhnlich selbst bei Repsold's sonst vortrefflicher Einrichtung

(Schumacher's astron.

Nachrichten Bd. IX S. 163) der Fall ist, die Rollen an dem Stativ unveränderlich

fest sind und man die richtige Aufstellung auf den drei festen Punkten erst durch

Aenderung an den Fußschrauben wiedergewinnen kann.

Die Erfahrung mit einem parallaktischen Fernrohr, welches ehedem zur Aufstellung

leicht eine Viertelstunde wegnahm, oder, wenn man diesen Zeitaufwand vermeiden

wollte, nicht gerollt, sondern von mehreren Personen getragen werden mußte, ließ

mich darüber nachdenken, wie man eine Einrichtung treffen könne, daß die einmal

gewonnene richtige Stellung der Fußschrauben immer beibehalten, dagegen aber die

Rollen beweglich gemacht würden, damit sie schnell zum Tragen des Instruments

angezogen und wieder außer Thätigkeit gesetzt werden könnten.

Diese, meines Wissens neue, Einrichtung, welche ich von dem hiesigen Mechanikus Schubart ausführen ließ, erfordert zu einer richtigen

Wiederaufstellung höchstens eine halbe Minute. Da sich dieselbe nun als zuverlässig

bewährt hat, so glaube ich sie hier mittheilen zu müssen, um so mehr als ich mir

vorstelle, daß sie auch bei andern hin und her zu rollenden schweren Gegenständen,

die immer ihren vorigen Platz sicher wieder erhalten sollen, nützliche Anwendung

finden dürfte.

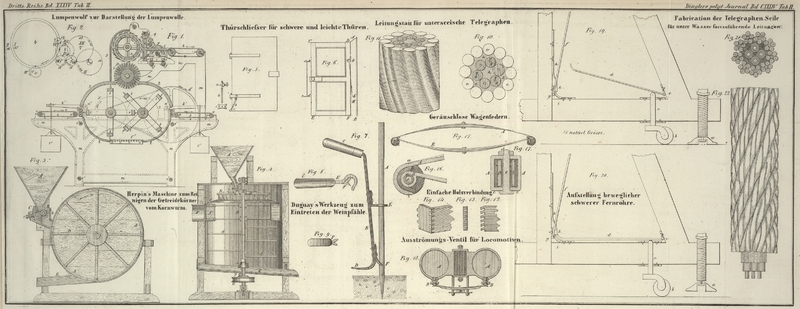

In Fig. 19 ist

ein Theil des dreibeinigen Stativs abgebildet, wie es, durch die Fußschrauben

berichtigt, auf seinen Fußplatten a steht. Die Rolle b (ähnlich an den übrigen beiden Füßen) ist leicht

drehbar mit dem ihr angeschmiedeten eisernen Cylinder c,

welcher etwa 1 Zoll länger ist als die Holzdicke und durch ein Paar eiserne auf das

Holz geschraubte Platten geht. Die Rolle ruht also durch ihre eigene Schwere bloß

auf dem Fußboden, ohne zu tragen, und ist für den möglichen Fall, daß einmal das

Stativ ganz aufgehoben werden sollte, durch ein Seitenschräubchen am obern Ende des

Cylinders, welches in der Zeichnung nicht angedeutet ist, gegen das Herausfallen

geschützt.

Auf dem kugelförmig abgerundeten Ende des Cylinders c

ruht durch seine Schwere ein Hebel d aus Bandeisen,

welcher in einem Scharnier e seinen Stützpunkt hat. Ein

zweiter ähnlicher, an einem Scharnier g drehbarer Hebel

f wird durch eine Feder h gegen d hin gedrückt, bis er an dem

Widerhalt i oder an einem sonstigen festen Theil des

Stativs anliegt. Auf diesem Hebel f endlich ist nahe am

Scharnier g ein eisernes Keilchen k befestigt, welches über das Ende des Hebels d paßt. (Scharnier g und Feder h sind hier an der zufällig vorhandenen senkrechten

Mittelsäule des Stativs befestigt, könnten aber auch offenbar, wo solche fehlt,

leicht anders angebracht werden.)

Soll nun das Instrument von dem Platze, worauf die Berichtigung vorgenommen ist,

entfernt werden, so beschreibt man zuerst auf dem Fußboden Kreise um die Fußplatten;

dann tritt man bloß mit einem Fuß nach und nach auf die Hebel d, deren Enden nun, an dem Keilchen k

fortschleifend, die Federn h zusammendrücken, unter k einschnappen, die Cylinder c dabei abwärts treiben, und somit das Instrument mit den anhängenden

Fußplatten vom Fußboden abheben und sicher auf die Rollen setzen.

Fig. 20

stellt den nunmehrigen Zustand des Instrumentes dar, in welchem es, da die Cylinder

c sich unter d mit

Leichtigkeit drehen, beliebig auf dem Fußboden herumgefahren werden kann.

Soll aber der Gebrauch an dem vorigen Platz wieder beginnen, so führt man das

Instrument zuerst so weit, bis die Fußplatten nach dem Augenmaaß genau über ihren

früher zu diesem Zweck zurückgelassenen Kreisen stehen. Nun tritt man wieder auf den

Hebel d und drückt alsdann mit der Hand den Hebel f so weit zurück, bis das Keilchen k die Spitze von d losläßt,

worauf man sodann den tretenden Fuß nur allmählich zu heben braucht, um das

Instrument sanft wieder auf seine Fußplatten zu setzen, wie Fig. 19 gezeichnet

war.

Sollte sich nun zuletzt doch noch finden, daß die Fußplatten nicht ganz genau auf

ihren Kreisen stehen, so muß die letzte Nachhülfe, welche selten mehr als eine halbe

Linie betragen wird, nun noch durch Verschieben auf dem Fußboden geschehen. Bei

größeren, gewiß seltenen, Abweichungen wird man aber die Operation des Niedertretens

und Loslassens zu wiederholen haben.

Marburg, den 11. October 1854.

Tafeln