| Titel: | Ueber die Darstellung der Lumpenwolle, des Spinnstoffs welcher durch Zerreißen und Zerkratzen abgetragener wollener Waaren gewonnen und dann statt neuer Wolle verarbeitet wird; von Hrn. Director Karl Karmarsch. |

| Fundstelle: | Band 134, Jahrgang 1854, Nr. XXXV., S. 104 |

| Download: | XML |

XXXV.

Ueber die Darstellung der Lumpenwolle, des

Spinnstoffs welcher durch Zerreißen und Zerkratzen abgetragener wollener Waaren gewonnen

und dann statt neuer Wolle verarbeitet wird; von Hrn. Director Karl Karmarsch.

Aus Prechtl's technologischer Encyklopädie, Bd. XIX S.

23.

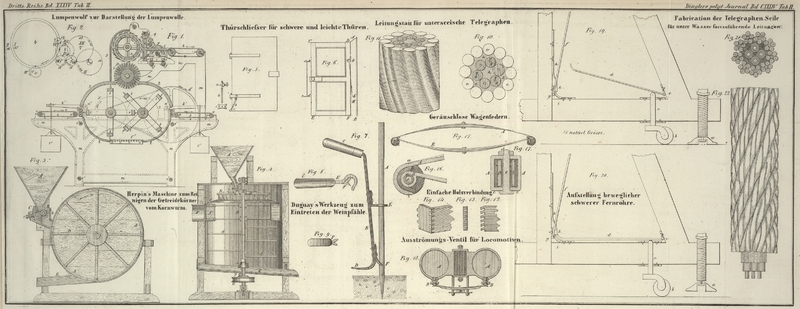

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Karmarsch, über die Darstellung der Lumpenwolle.

Lumpenwolle nennt man bekanntlich den Spinnstoff welcher durch Zerreißen und

Zerkratzen abgetragener wollener Waaren (Lumpen) gewonnen und in nicht

unbeträchtlicher Menge statt neuer Wolle verarbeitet wird, so daß in England und hin

und wieder in Deutschland die Darstellung der Lumpenwolle eine eigene Industrie

bildet. Es eignen sich hierzu vorzugsweise die Reste von solchen Waaren, die aus

langer, grober und fester Wolle bestehen, und in welchen die Wolle nicht verfilzt,

ja nicht einmal der Garnfaden sehr stark gedreht ist, also namentlich von

gestrickten und gewirkten Strümpfen, Mützen, Beinkleidern, Camisölern von losen

nicht gewalkten Zeugen, groben Fußdecken u.s.w.; ferner Garnabfälle aus Spinnereien

und Webereien. Diese Materialien, vorläufig gewaschen, müssen auf das sorgfältigste

sortirt, und von allem was nicht reine Wolle ist durch Aussuchen befreit werden;

denn die der Lumpenwolle beigemengten Leinen- oder Baumwolltheilchen würden

– da sie im Kessel des Wollfärbers unvollkommen oder gar nicht die Farben

annehmen – höchst nachtheilig seyn. Die in Partien von möglichst

gleichartiger Beschaffenheit zusammengeworfenen Lumpen werden in dem Lumpenwolf, einer mittelst spitziger, stählerner Zähne

und sehr schneller Bewegung wirkenden Maschine, zerrissen und in eine Masse loser

Wollfasern verwandelt, aus welcher die unzerkleinerten Stückchen fleißig

herausgelesen werden müssen. Die Lumpenwolle wird übrigens auf Kratzmaschinen

gekratzt wie neue Wolle und gleich dieser weiter verarbeitet. Doch gehen die

Wollhaare aus der gewaltsamen Einwirkung des Lumpenwolfes begreiflicher Weise nicht

unbeschädigt hervor; vielmehr ist die Lumpenwolle stets kurzhaarig (manche Haare

darin messen wohl bis zu 4 oder 4 1/2 Zoll, die meisten aber nur 1/2 bis 1 Zoll, und

ziemlich viele sogar unter 1/2 Zoll), sie eignet sich daher nicht zum Verspinnen

ohne Versetzung mit einem bedeutenden Antheile neuer Wolle (welcher wenigstens ein

Drittel des Ganzen betragen muß), und liefert dennoch ein nur als Einschußgarn brauchbares

Gespinnst zu Waaren, denen es nicht gerade immer an schönem Ansehen, aber

unvermeidlich an der Dauerhaftigkeit eines guten Fabricates fehlt.

Fig. 1 ist der

senkrechte Durchschnitt eines Lumpenwolfes von der

Einrichtung, für welche Vincent, L'Abbee und Jacquot in Frankreich patentirt warenDie Originalbeschreibung in Description des Brevets

expirés, Tom.XXXVI, p. 130, hat bei dem Folgenden nur als

Grundlage dienen können und vielfach ergänzt oder modificirt werden müssen,

da sie sehr oberflächlich verfaßt ist und sogar widersprechende Angaben

enthält. Auch die Zeichnung läßt einiges zu wünschen übrig, was ich durch

den Text thunlichst zu ersehen bemüht war.. Daran sind a, a zwei hölzerne Walzen, über

welche ein endloses Zuführtuch b, b gespannt ist. Die

oben auf letzteres gelegten Lumpen werden, durch dessen Fortschreitung in der

Richtung des Pfeils, auf einen horizontalen Tisch l

geführt, welcher aus einer Platte von starkem Eisenblech besteht und mit einer

Anzahl paralleler auf der Kante stehender schmaler Sägblätter besetzt ist. Die Zähne

dieser Sägen stehen in der aus der Zeichnung ersichtlichen Weise schräg, und sind

dergestalt schmal und scharfspitzig ausgefeilt, daß sie fast die Gestalt von Nadeln

haben. Die Breite des Tisches beträgt (wie die lichte Breite der Maschine überhaupt)

2 Fuß, und enthält 40 bis 48 Sägeblätter, da diese in Abständen von ungefähr 3

Linien neben einander angebracht sind. Demnach ist die ganze Tischfläche mit

ziemlich dicht stehenden spitzigen Zähnen oder Stacheln bedeckt, vermöge welcher sie

in Stand gesetzt wird, die auf ihr liegenden Lumpen zu fassen und auf die weiterhin

anzugebende Weise mit sich fortzuziehen. Um diesen Erfolg noch mehr zu sichern,

dient eine Vorrichtung, welche in der Zeichnung weggelassen wurde, um die

Deutlichkeit nicht zu beeinträchtigen: es liegen nämlich quer über dem Tisch her

(unter rechtem Winkel gegen die Sägen), 1 Zoll weit eine von der andern entfernt,

einige Walzen von 1 Zoll Dicke und 24 Zoll Länge, deren Zapfen in festen Gabellagern

sich drehen, und welche nur vermöge ihres eigenen Gewichtes die Lumpenmasse auf die

Spitzen der Sägblätter niederdrücken.

Der Tisch l ist mit einer doppelten Bewegung begabt, zu

deren Hervorbringung an beiden Seiten desselben übereinstimmend der sogleich zu

erklärende Mechanismus sich vorfindet. Zuerst nämlich wird der Tisch ein wenig in

verticaler Richtung erhoben, damit die Zahnspitzen der Sägen recht in die

Lumpenmasse eindringen, und sinkt dann fast augenblicklich durch sein eigenes

Gewicht wieder herab. Zweitens macht er eine horizontale schiebende Bewegung von dem

Zuführtuche b gegen das Innere der Maschine hin, schreitet

hierbei aber nur um zwei Linien (ein Sechstel Zoll) fort, und kehrt sogleich

– von schraubenförmig gewundenen Drahtfedern gezogen – zurück. Um die

kleinen Hebungen zu bewerkstelligen, dient ein gabelartiges Stück c, dessen senkrechte Arme in Leitungen d, d auf- und niederspielen, und oben wie unten

mit Frictionsrollen e, e, e, e versehen sind. Die Rollen

an den oberen Enden erheben (wenn c in die Höhe geht)

den Tisch, ohne ihm die Freiheit der Schiebung zu nehmen; die unteren Rollen bilden

Angriffspunkte für zwei dreizackige Scheiben f, f,

welche gleich kleinen Daumenwellen wirken und während jeder ihrer Umdrehungen

dreimal das Stück c, folglich den Tisch l, zum Aufsteigen nöthigen. Ein dreizähniges Getrieb k aber, welches gegen einen unterwärts an dem Tische

vorspringenden Zahn oder Lappen arbeitet, bewirkt eben so bei jeder seiner

Umdrehungen dreimal die schon erwähnte geringe Schiebung, etwa so wie in einem

Schlosse der Bart des Schlüssels den Riegel bewegt.

Durch diese Verschiebung wird Schritt für Schritt die Lumpenmasse von dem Tische zur

Bearbeitung in die Maschine eingeführt. Jedesmal, nachdem ein solcher 2 Linien

betragender Schritt gemacht ist, wird das vorderste Ende der auf dem Tische

ausgebreiteten Lumpenmasse durch eine Presse fest eingeklemmt und gehalten, während

die hindurchgehenden spitzigen Zahne eines Reißcylinders daraus die Fäden und Haare

ausziehen, also die kleine ihnen dargebotene Portion von 2 Linien Länge und 24 Zoll

Breite zerfasern.

Die Presse besteht aus einem unbeweglichen Untertheile g

und einem beweglichen Obertheile i. Ersterer ist eine

starke eiserne Schiene, welche sich nach der Breitenrichtung vor dem Tische l her erstreckt und von oben herein gehende Einschnitte

enthält, in welche die Sägblätter des Tisches eintreten können. Auf ihrer dem Innern

der Maschine zugekehrten Verticalfläche, und zwar an ihrem obern Rande, befindet

sich ein horizontaler (in der Abbildung nicht erkennbarer) Eisenstab mit zwei Reihen

gerade in die Höhe stehender, scharfspitziger, starker Nadeln, gleichsam ein

doppelter Kamm mit aufwärts gerichteten Zähnen. Dieser Kamm (dessen Zähne oder

Nadeln 3 Linien weit aus einander und in den beiden Reihen dergestalt stehen, daß

jeder Zahn der einen Reihe vor einem Zwischenraum der andern Reihe sich befindet)

kann sich erheben und senken, wird jedoch durch vier schraubenartig gewundene Federn

wie n, in seinem höchsten Standpunkte erhalten, so lange

nicht die Presse ihn durch den von oben auf die Lumpenmasse ausgeübten Druck

nachzugeben nöthigt. Die Federkraft des Kammes dient also nur zur Verhütung von

Beschädigungen, und die Federn müssen start genug gemacht seyn, um die auf sie herabgepreßten Lumpen zu

durchstechen, gleichsam aufzuspießen, damit dieselben nachher festgehalten werden,

während der Reißcylinder sie ausfasert. Kommen hierbei Theile vor, welche zu sehr

widerstehen, so gibt eher der Kamm nach und erzeugt dadurch ein Ausweichen dieser

Lumpentheile, als an den Nadeln und Reißzähnen etwas verbogen oder die Substanz zu

gewaltsam zerrissen wird.

Der Obertheil i der Presse ist ebenfalls eine dicke

eiserne Schiene, welche aber nicht unbeweglich liegt, sondern in drei gabelförmigen

Leitstücken wie o – sämmtlich an einem

unbeweglichen Querriegel p angebracht – auf und

nieder spielen kann. Sich selbst überlassen, wird sie stets durch ihr eigenes

Gewicht und die Kraft von vier schraubenförmigen Federn wie q (welche zwischen p und i eingesetzt sind) herabgetrieben, und klemmt die auf

i liegenden Lumpen ein. In dem Augenblicke wo das

oben beschriebene Vorrücken des Tisches l stattfindet,

hebt eine um ihre Achse sich drehende excentrische Scheibe r, indem sie von unten gegen eine mit i

verbundene Frictionsrolle 1 wirkt, den Obertheil der Presse auf, läßt folglich die

Lumpen eintreten. Ist sodann aber i niedergefallen, so

zieht sich der Tisch zurück, ohne die Lumpen wieder mit sich zu nehmen, da die

schräge Stellung der Zähne an seinen Sägblättern diese Art des Rückganges

gestattet.

Der Reißcylinder h ist eine Trommel von 2 Fuß Länge,

rundum mit den geneigt stehenden, scharfspitzigen Nadeln gleichenden, stählernen

Reißzähnen derartig besetzt, daß letztere 16 Doppelreihen in zur Cylinderachse

parallelen Linien bilden. In jeder Reihe stehen die Zähne 3 Linien weit aus

einander; in je zwei zusammengehörigen Reihen sind sie versetzt, d.h. es befindet

sich jede Nadel der einen Reihe mitten vor einem Zwischenraume der andern Reihe. Die

Länge der Zähne beträgt 6 bis 8 Linien, ihre Dicke an der Basis etwa 1 Linie. Eine

jede Doppelreihe kommt gerade dann im Vorbeigehen an der Presse und an deren Kamm

zur Wirkung, wenn die Presse geschlossen ist; das Oeffnen der Presse und Vorrücken

der Lumpen hingegen findet statt, während ein nicht mit Zähnen besetzter Theil des

Reißcylinders im Vorübergehen begriffen ist. Daher machen während, einer Umdrehung

von h die Presse und der Stacheltisch l sechzehnmal ihre bereits erörterten Bewegungen.

Die in den Zähnen des Reißcylinders h hängen gebliebene

Wolle wird von denselben durch eine schnell um ihre Achse laufende Bürstenwalze s abgenommen. Unterhalb dieser befinden sich zwei nach

entgegengesetzten Richtungen umlaufende Schlaghaspel t,

t, welche in einem tonnenartigen Gehäuse 2 eingeschlossen sind, wie eine

andere Umhüllung 3 den Reißcylinder und die Bürstenwalze verdeckt. Jeder der Schlaghaspel besteht aus

einer hölzernen Welle, durch welche eine die Zapfen bildende eiserne Achse geht, aus

vier Paar kreuzförmig an den Enden der Welle eingezapften Armen oder Speichen, und

aus vier zur Achse parallelen, je zwei und zwei Speichen verbindenden Stäben, welche

äußerlich mit einer Reihe scharfspitziger Stahlzähne besetzt sind. Diese Zähne sind

9 Linien lang, und greifen 3 Linien tief zwischen die Borsten der Bürste s ein. Indem hierdurch die Schlaghaspel – vermöge

ihrer entgegengesetzten raschen Umdrehung – die Bürstenwalze wechselweise

nach zwei einander entgegenlaufenden Richtungen bestreichen, nehmen sie alle an

derselben hängende Wolle auf, führen sie innerhalb des Gehäuses 2 herum, zausen und

lockern sie. Dieser Erfolg wird dadurch sehr befördert, daß man auf der Innenfläche

des Gehäuses 2 einige Reihen von spitzigen Stahlzähnen anbringt, in welchen die

einzelnen Zähne so stehen, daß zwischen ihnen die Zähne der Schlaghaspel durchgehen,

mithin eine wahre Kämmung der Wolle vor sich geht. In der Zeichnung sind indessen

jene feststehenden Zähne nicht angegeben. Schwerer Staub und Schmutz fällt durch das

am Boden des Gehäuses von dicken Eisendrähten gebildete rostartige Gitter f' heraus.

Die Zähne der Schlaghaspel führen die in ihnen hängende Wolle von unten nach oben an

Oeffnungen des Gehäuses vorbei, wo auf jeder Seite zwei eiserne gefurchte Walzen

(Riffelwalzen) u, u liegen. Die untere Walze eines jeden

Paares empfängt direct durch den Betriebsmechanismus ihre Umdrehung; die obere wird

durch zwei auf ihre Zapfen drückende einarmige Gewichthebel wie b', b' auf jene herabgepreßt und von ihr vermittelst

Friction mitgenommen. Die Drehpunkte der Druckhebel sind bei a', a'; die an den Hebeln hängenden Gewichte findet man mit c', c' bezeichnet. Die Wolle, welche zu einer Art Watte

zusammengepreßt zwischen den Riffelwalzen u, u nach

außen hervortritt, gelangt sogleich auf ein Tuch ohne Ende, welches über zwei

hölzerne Walzen v, v ausgespannt ist, wird von diesem

fortgeführt, und fällt endlich in einen untergesetzten Korb.

Das gußeiserne Gestell m, m, m wird durch schmiedeiserne

Querstangen e', e' zusammengehalten, und bildet in

seinem untern Theile durch die Bretterverschalung einen mit einer Thür versehenen

Kasten zur Ansammlung des aus dem Gitter f' kommenden

Staubes.

Von dem Bewegungs-Mechanismus sind aus der Figur nur wenige einzelne Theile zu

erkennen; es ist deßhalb die Skizze des Räderwerks Fig. 2 hinzugefügt, welche

angibt, wie man die Anordnung treffen kann. Durch die Buchstaben werden hier die in Fig. 1 gleichnamigen

Bestandtheile bezeichnet. Ein von der Betriebswelle kommender Riemen ohne Ende setzt

eine Scheibe auf der Achse des Reißcylinders h in

Bewegung und ertheilt diesem Cylinder 13 Umdrehungen in der Minute. (Durchmesser an

den Zahnspitzen 10 Zoll, Umfangsgeschwindigkeit 34 Fuß in der Minute oder 6,8 Zoll

in der Secunde.) Nach dem Obigen muß folglich die Presse und der Zuführtisch mit den

Sägblättern 13 × 16 = 208 Bewegungen während 1 Minute machen, wodurch 208

× 2 = 416 Linien oder 34 2/3 Zoll Länge von der Lumpenmasse eingeführt

werden. An der Achse des Cylinders h sitzt zunächst ein

65zähniges Rad I, welches durch seinen Eingriff in ein 17zähniges Getrieb III an der

Bürstenwalze s, diese (13 × 65)/17 = 49,7 mal per Minute umtreibt. Da deren Durchmesser 8 1/2 Zoll

beträgt, so ist hier die Umfangsgeschwindigkeit 1327 Zoll oder 110 1/2 Fuß per Minute, wovon – da an der Berührungsstelle

die Bürsten und die Reißzähne einerlei Weg gehen – fast ein Drittel für das

Ausbürsten unwirksam wird, und nur der Ueberschuß = 76 1/2 Fuß die Abnahme der Wolle

effectuirt. Nöthigenfalls könnte man daher den Gang der Bürstenwalze beschleunigen

und bis zu 200 Umläufen in der Minute erhöhen. Ein zweites mit dem Cylinder h verbundenes Rad II, von 96 Zähnen, treibt das

18zähnige Rad IV an dem Getriebe k, welches sonach (13

× 96)/18 = 69 1/3 Umgänge macht und vermöge seiner drei Zähne 208 Schiebungen

des Tisches I erzeugt. Von IV wird ein anderes 18zähniges Rad VII, und von diesem

ferner ein gleiches VIII in Bewegung gesetzt; diese beiden sitzen an den Achsen der

kleinen Daumenwellen f, f, und letztere bewirken

folglich die erforderlichen 208 Hebungen des Zuführtisches l. Auf gleicher Achse mit IV steckt ein Rad V oder y mit 36 Zähnen (s. y in Fig. 1), durch dessen

Eingriff das 12zähnige Getrieb VI an der excentrischen Scheibe r umgeht, so daß diese 69 1/3 × 36/12 = 208

Hebungen der Presse i vollbringt. Endlich wird durch

VIII ein 50zähniges Rad IX mit 10zähnigem Getrieb X, und

von diesem das 48zähnige Rad XI in Gang gesetzt, welches sich an der vordersten

Walze a des Zuführtuches befindet. Diese Walze muß

demnach 69 1/3 × 18/50 × 10/48, d. i. 5,2mal in der Minute sich

umdrehen und – da sie 2 1/2 Zoll dick ist – 40,8 Zoll des Tuches b vorziehen. Diese Geschwindigkeit ist etwas größer als

jene des Stacheltisches I (34 2/3 Zoll); daher kann

letzterem nie ein Mangel an Material zustoßen, vielmehr können die Lumpen in der That

nur in solcher Menge nachrücken, wie sie verbraucht werden, und es wird das Tuch b ein wenig schneller fortrücken, als die auf ihm

liegende Lumpenmasse zu folgen im Stande ist, da sie von den auf dem Stachelstiche

liegenden Druckwalzen aufgehalten wird.

Ein besonderer Riemen ist direct von der Betriebs-Welle auf eine Scheibe an

der Achse eines der Schlaghaspel t (Fig. 1) gelegt und setzt

diesen in Umlauf; zwei gleich große und in einander eingreifende Zahnräder x, z an den Haspeln bewirken, daß eine eben so schnelle

aber entgegengesetzte Umdrehung sich dem zweiten mittheilt. Von einer 3 Zoll großen

Scheibe auf der Achse eines der Schlaghaspel geht ein Riemen auf die 18 Zoll

messende Scheibe d', welche mit der untern zweier

Riffelwalzen u, u verbunden ist. In gleicher Weise

treibt der zweite Schlaghaspel die untere von den beiden anderen Riffelwalzen.

Machen nun die Haspel z.B. 420 Umläufe in 1 Minute, so drehen sich die Walzen u nur 70mal, und führen hierdurch, bei dem Durchmesser

von 1,3 Zoll, den sie haben, 285 Zoll Wollmasse aus. Da diese Abführung auf beiden

Seiten der Maschine gleichzeitig, also mit 570 Zoll geschieht, so ist –

verglichen mit der eingeführten Länge Lumpenmasse (34 2/3 Zoll) – die Wolle

nach der Bearbeitung auf einen sehr nahe 16 1/2 mal so großen Flächenraum

ausgebreitet, als in den auf das Tuch b vorgelegten

Lumpen. Den Abführtüchern 4, 4 gibt man eine etwas größere Geschwindigkeit als den

Riffelwalzen, um jede Stockung in der Fortbewegung der Wolle sicher zu verhüten. Die

Walzen v jener Tücher haben 1 1/2 Zoll Durchmesser, man

kann sie daher eben so viel Umdrehungen machen lassen als die Walzen u, wonach das Tuch in 1 Minute 329 Zoll durchläuft. Die

den Riffelwalzen zunächst liegende Walze v bekommt in

der angezeigten Absicht ein Rad von beliebiger Zähneanzahl, die untere Riffelwalze

ein ganz gleiches Rad; von letzterem wird aber die Bewegung auf ersteres mittelst

eines Zwischenrades übertragen, weil die Richtung der Bewegung übereinstimmend seyn

muß.

Man kann nicht läugnen, daß die Construction des im Vorstehenden beschriebenen

Lumpenwolfes sehr wohl berechnet ist; dennoch scheint er einer Vereinfachung ohne

wesentliche Beeinträchtigung seiner Wirksamkeit fähig zu seyn. Namentlich der

Zuführungsmechanismus mit beweglichem Stacheltisch und Presse, so zweckmäßig diese

Vorrichtungen ohne Zweifel sind, wird man durch ein Paar Riffelwalzen von höchstens

2 Zoll Durchmesser ohne weitere Vorkehrung ersetzen können, unter Beibehaltung des

elastischen Kammes, welcher das Material den Zähnen der Reißtrommel vorhält. Die Geschwindigkeit

solcher Walzen müßte man im gegenwärtigen Falle so anordnen, daß ihr Umsang sich mit

34 bis 35 Zoll in der Minute bewegte. Daß die Einführung der Lumpen durch Walzen

nicht schrittweise, sondern ununterbrochen geschieht, hat auf den Erfolg der

Zerfaserung keinen Einfluß, weil sie dennoch stets festgehalten werden.

Wenn man die zu verarbeitenden Lumpen in Wasser einweicht und naß, ja im Wasser

selbst liegend, zerfasert, so geht das Auseinanderziehen der Wollhaare leichter von

Statten, und dieselben werden vielleicht weniger zerrissen. Es ist dabei zweckmäßig

das Wasser durch Dampf warm zu halten. Der Lumpenwolf erhält dann in seiner

allgemeinen Bauart völlig die Beschaffenheit des Holländers der PapierfabrikenDerartige Apparate ließen sich in der letzten Zeit Vaudelin und Beauvais patentiren; sie

sind beschrieben im polytechn. Journal Bd.

CXXX S. 253 und Bd. CXXXII S.

176. A. d. Red.; jedoch wird die Walze nicht mit Schienen beschlagen, sondern mit stählernen

Reißzahnen oder Stacheln von der schon bekannten Art besetzt, und eben dergleichen

befinden sich im Grundwerte unter der Walze. Der fortgesetzte langsame Wasserwechsel

im Kasten der Maschine bewirkt eine sehr vortheilhafte gründliche Waschung des

Materials. Besonders in Frankreich hat man vielfältig diesen Weg zur Darstellung der

Lumpenwolle eingeschlagen. – Eine mit kleinen skizzirten Zeichnungen

begleitete Uebersicht sehr verschiedenartiger Maschinen zur Darstellung der

Lumpenwolle befindet sich in Le Génie industriel, par

Armengaud frères, Tome I. Paris 1851.

p. 366–376.

Tafeln