| Titel: | Dampfhammer, von Hrn. R. Morrison an den Ouseburn-Maschinenbau-Werken zu Newcastle am Tyne. |

| Fundstelle: | Band 134, Jahrgang 1854, Nr. LVI., S. 199 |

| Download: | XML |

LVI.

Dampfhammer, von Hrn. R. Morrison an den

Ouseburn-Maschinenbau-Werken zu Newcastle am Tyne.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, August 1854, S.

97.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

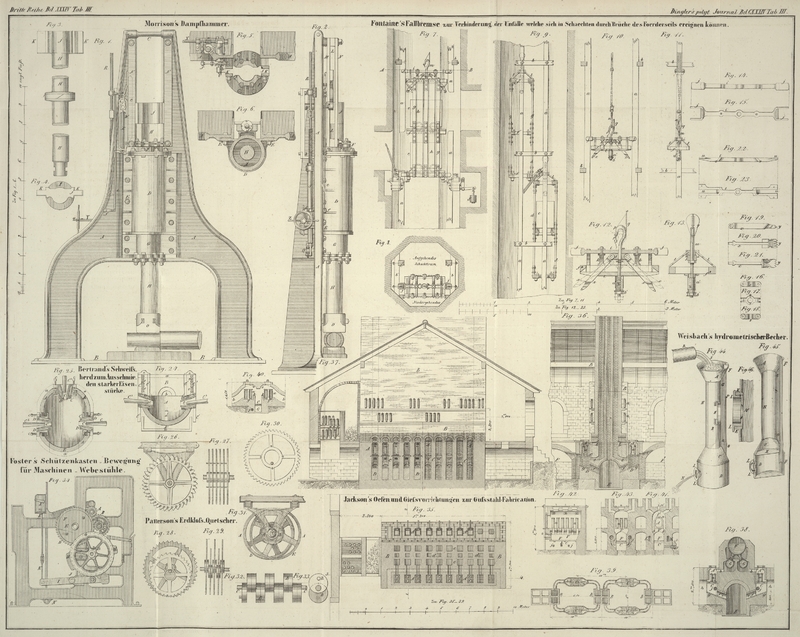

Morrison's Dampfhammer.

Hr. Morrison hat an dem

Dampf- oder Stempel-Hammer mehrere Verbesserungen vorgenommen, wobei

derselbe weniger leicht in Unordnung geräth und viel weniger abgenutzt wird. Bei den

Dampfhämmern, wo der wirkende schwere Hammer direct an dem untern Ende der

Kolbenstange angebracht ist, wie bei den Systemen von Deverell und Rasmyth, leiden Kolben und

Kolbenstange bei den wiederholten Stößen, sie werden leicht abgenutzt und kommen

häufig in Unordnung. Diesen praktischen Nachtheil hat Hr. Condie dadurch zu vermeiden gesucht, daß er

statt des Kolbens den Cylinder beweglich machte. Hr. Morrison hat zu diesem Zweck einen andern Weg

eingeschlagen, und nicht nur die erwähnte Schwierigkeit überwunden, sondern seine

Aufmerksamkeit noch auf andere wichtige Punkte gerichtet, z.B. auf die Stabilität des

Gerüsts, die er in hohem Grade erreicht hat.

Seine Verbesserungen bestehen hauptsächlich darin, daß der Hammerblock, der Kolben

und die Kolbenstange des gewöhnlichen Dampfhammers durch eine cylindrische Stange

von Schmiedeisen ersetzt sind, welche den eigentlichen Hammer bildet. An dieser

Stange oder diesem Metallstück ist der Triebkolben sammt den Schiebern oder

Schlitten für die senkrechte Bewegung angeschweißt und die ganze Stange ist genau

abgedreht. Der Dampfcylinder ist an den beiden Ständern des Gerüsts durch Schrauben

befestigt und diese Ständer sind an der hintern Seite durch Rippen verstärkt; die

Kolbenstange geht durch Stopfbüchsen am Boden und Deckel des Cylinders und wird am

obern, hervortretenden Ende durch ein Querhaupt gerade geführt.

Die Einrichtung der ganzen Werkzeugmaschine wird durch die Abbildungen deutlich; Fig. 1 ist eine

Ansicht von vorn; Fig. 2 eine Ansicht von der Seite, rechtwinkelig auf Fig. 1 stehend; Fig. 3 eine

einzelne Ansicht der Kolbenstange, die jedoch abgebrochen dargestellt ist, um an

Platz zu sparen, und Fig. 4 ein Grundriß derselben. Fig. 5 ist ein

horizontaler Durchschnitt des Hammergerüstes mit dem Dampfcylinder und der

Kolben- oder Hammerstange in der Ansicht von oben; Fig. 6 endlich ein

horizontaler Querdurchschnitt des Dampfcylinders und des Gerüsts.

Das Hauptgerüst besteht aus zwei senkrechten Ständern A,

deren auseinandergehende Füße mit der Sohlplatte B durch

starke Schraubenbolzen verbunden sind; diese Sohlplatte umfaßt auch den Amboßstock.

Die oberen Enden dieser Ständer sind über den Dampfcylinder hinaus verlängert und

oben durch einen Stehbolzen C, welcher durch Hülsen in

den Ständerenden geht, so wie durch Schließfeile fest mit einander verbunden. Der

Dampfcylinder D ist mit der Länge nach laufenden

Flanschen oder Platten E gegossen, und diese sind durch

eine Reihe von Schraubenbolzen mit beiden Ständern verbunden; das untere Ende des

Cylinders fällt mit dem Bogen zusammen, den beide Ständer über dem Amboß bilden. Der

Cylinderdeckel F und seine Stopfbüchse bestehen aus zwei

Hälften; der Boden G mit seiner Stopfbüchse besteht aber

aus einem Stück und ist auch mit dem Cylinder aus einem Stück gegossen. Die

Hammer- oder Kolbenstange H, welche aus

Schmiedeisen besteht, ist mit dem Kolben I

zusammengeschmiedet; auf der Peripherie des Kolbens ist eine Vertiefung ausgedreht,

welche einen einfachen Liederungsring aufnimmt. Eben so ist auch das Querhaupt J aus demselben Stück mit der ganzen Stange geschmiedet,

und die beiden Enden des Querhaupts K, K greifen in zwei parallelparalle, senkrechte Coulissen L., welche als

Geradführungen der

Kolbenstange dienen, so daß dieselbe in den Stopfbüchsen weniger leidet. Diese

Coulissen oder Leitungen bestehen aus einem Paar Stäben M,

N, welche auf den Flächen der Ständer festgeschraubt sind. Die Kolbenstange

wird daher auf ihrem Zuge sehr gut geleitet. Wenn man dieselbe in ihre Stellung

bringt, so wird ihr oberes Ende von oben in den Cylinder eingehängt und durch die

Stopfbüchse am Boden gesteckt, bis der Kolben im Cylinder ist. Der getheilte Deckel

F wird alsdann auf den Cylinder gelegt, die beiden

Hälften werden zusammengeschraubt und endlich auf gewöhnliche Weise mit dem Cylinder

verbunden. Beide Stopfbüchsen werden alsdann mit der Packung versehen und dampfdicht

verschraubt; endlich wird die Hammerbahn O an dem untern

Ende der Kolbenstange H mit Schließkeilen befestigt.

Die Steuerung zur Bewegung der Ventile besteht, wie gewöhnlich, aus einer

selbstwirkenden Vorrichtung zum abwechselnden Oeffen und Verschließen des

Dampfventils, am obern und untern Ende des Zuges, sowie auch Mittel zur Veränderung

der Länge des Kolbenzuges vorhanden sind. Das Ventilgehäuse befindet sich bei P, hinter dem Dampfcylinder und zwischen den

Hauptständern A, und das Ventil wird von unten durch den

Hebel Q bewegt, auf den eine Feder so einwirkt, daß beim

Nachlassen des Hebels das Ventil geöffnet wird. Der Ventilhebel Q ist durch Gelenke mit einer senkrechten Stange

verbunden, die durch Hülsen in dem Gerüst geht und aus zwei Theilen R, S besteht. Der obere Theil R hat ein Schraubengewinde und tritt in eine innere Schraube in dem

untern, röhrenförmigen Theil S, wodurch die Stange, je

nach dem verlangten Kolbenzuge, verlängert oder verkürzt werden kann. Das Ventil

wird durch die Stange R, S bewegt und zwar mittelst des

Spanners T, gegen den das aufsteigende Querhaupt K der Hammerstange stößt. Der Spanner T ist an einer kurzen horizontalen Spindel U befestigt, die auf einen kurzen Hebel V wirkt, dessen Ende in eine kleine Hülse in der Stange

R tritt, so daß, wenn der Spanner durch die

aufsteigende Hammerstange vorwärts geschoben wird, er die Stange R, S veranlaßt niederwärts zu gehen und das Dampfventil

zu verschließen. Die Länge des Hammerhubes hängt von der Stellung des Spanners T ab, und um dieselbe zu verändern, wird die Spindel U in eine Büchse geführt, die sich in der senkrechten

Hülse W, an dem Ständer, verschiebt. Die Spindel wird

durch die senkrechte Stange X auf und nieder bewegt,

deren unteres Ende in eine Mutter, in der Mitte eines kleinen Schraubenrades,

eingeschraubt ist, welches in einem festen Halslager liegt und in das eine Schraube

an der Spindel Y greift, welche letztere mit einem

Handrade Z versehen ist. Auf derselben Spindel Y befindet sich eine andere Schraube a, die in ein kleines Schraubenrad b greift, in dessen Mitte sich eine Hülse befindet, durch welche die

röhrenförmige Stange S geht. Das Schraubenrad dreht

diese Stange, so daß sie die obere Stange R mittelst

einer Nuth und Feder, welche die senkrechte Bewegung nicht hindert, auf- oder

abwärts schraubt. Indem man nun das Handrad Z bewegt,

werden die Spindel U und der Spanner T höher oder niedriger gestellt, und zu gleicher Zeit

wird die Stange R, S im gleichen Grade verlängert oder

verkürzt, so daß sie in Beziehung auf den Spanner T

stets dieselbe Stellung behält; auf diese Weise hat letzterer dieselbe Einwirkung

auf den Ventilhebel, in welcher senkrechten Stellung er sich auch befinden mag. Wenn

nun das Dampfventil auf die beschriebene Weise geschlossen ist, so wird es so lange

geschlossen erhalten, bis der Niedergang der Hammerstange mittelst eines Knaggens

oder Riegels auf einen Hals wirkt, der sich an der Röhre S befindet. Dieser Riegel wird durch die Stöße der Hammerschläge

ausgezogen, mag der Punkt des Schlages, je nach der Dicke der Arbeit auf dem Amboß,

stattfinden wo er will. Die Mittel wodurch dieß bewirkt wird, bestehen in einer

Stange c, die in Fig. 1 durch punktirte

Linien angedeutet und mit obern und untern Winkelhebeln d verbunden ist, welche sich um Stifte drehen, die in dem Gerüst befestigt

sind. Die andern Enden des Hebels d sind mit einer

senkrechten Stange e verbunden, die zu einem kurzen

Hebel, an der Spindel f, niedergeht, welche ihrerseits

den vorhin erwähnten Riegel verschiebt. Das Querhaupt J

der Hammerstange bewegt einen kleinen, in der Abbildung nicht dargestellten Stößer,

der gegen die Stange c beim Niedergange der Hammerstange

stößt, indem er durch das Moment des Falles und Stoßes des Hammerschlags dazu

veranlaßt wird. Diese Wirkung drückt die Stange e

nieder, und indem sie den Riegel des Halses der Stange S

treibt, veranlaßt sie die Feder zur Hebung der letztern und öffnet zu gleicher Zeit

das Dampfventil, um den Hammer von Neuem zu heben. Der Ventilhebel Q ist mit einem Griff versehen, damit er auch mit der

Hand bewegt werden kann.

Durch die Vereinigung des Kolbens, der Kolbenstange und des Hammers zu einem festen

Stück, ist die Geneigtheit dieser Theile zu Brüchen sehr vermindert, während die

Hammerschläge stärker und wirksamer sind. Durch das Festschrauben des Dampfcylinders

zwischen beiden Ständern, an der Verbindung des Bogens, unmittelbar über dem Amboß,

sind auch die Ständer so fest miteinander verbunden, daß sie keine

Seitenabweichungen machen können. Der Hammer gibt daher weit sicherere Schläge, was

beim Schmieden von Achsen und andern derartigen Gegenständen mit Hälsen, Absätzen

u.s.w. sehr wichtig ist.

Die Stellung des Dampfcylinders vor den Ständern ist auch von großer Wichtigkeit bei

dieser Einrichtung und weit zweckmäßiger, als wenn der Hammer sich zwischen den

Ständern befindet, weil dann die auszuschmiedenden Stücke weit schwieriger zu

bearbeiten sind, da es dem Schmiede an Platz fehlt. Bei der vorliegenden Einrichtung

aber liegt der Hammer gänzlich frei, so daß der Schmied alle Arbeiten ausführen

kann, ohne unter den Gerüstbogen zu treten. Es kann dieser Hammer auch eben so gut

zum Zängen der Luppen, als zum Ausschmieden kleiner und großer Stücke angewendet

werden.

Ein 35 Cntr. schwerer Hammer dieser Art mit 3 1/2 Fuß Fall ist jetzt auf den Ouseburn

Maschinenbau-Werken zu Newcastle im Betriebe.

Tafeln