| Titel: | Die Wassermeßapparate von Hrn. Arson in Paris. |

| Fundstelle: | Band 134, Jahrgang 1854, Nr. LXIX., S. 248 |

| Download: | XML |

LXIX.

Die Wassermeßapparate von Hrn. Arson in

Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Mai 1854, S.

240.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

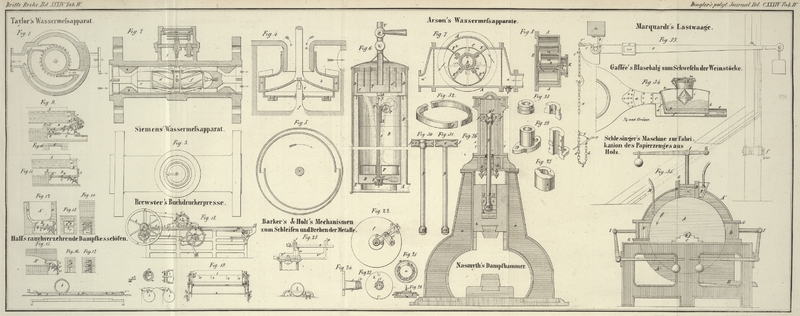

Arson's Wassermeßapparate.

I. Apparat zum Messen getheilter

Wassermengen mit intermittirender Wirkung.

In Fig. 6 ist

dieser Apparat im Verticaldurchschnitt dargestellt; er hat den Zweck, das Volum,

nicht das Gewicht des hindurchgehenden Wassers zu messen, und drückt diese Messung

in Zahlen aus, welche jeden Augenblick aus einem Zifferblatt abgelesen werden

können. Das Wasser tritt oben durch ein Rohr V ein,

welches durch einen Hahn R verschlossen werden kann. Ein

Hahn r dient zum Reguliren des einfließenden Wassers und

verhindert dasselbe die Gränze zu überschreiten, welche die Räumlichkeit des

Apparats gebietet.

Beim Ausströmen aus dem Rohr V gelangt das Wasser in

einen Cylinder von Drahtgaze T, strömt durch dessen

Wände in den blechernen vollen Cylinder C' der unten

offen ist, und tritt dann in den Hauptcylinder C, über

dessen obere Kanten es abfließt.

Die Cylinder C' und T haben

bloß den Zweck, die Schwankungen des Wassers zu mindern.

Außerhalb des Cylinders C, über welchen das Wasser

abfließt, sind senkrechte Zellen D angebracht, deren

Wände vom Cylinder aus radial auslaufen und einen bestimmten Theil des ganzen

Umfanges begränzen; daraus geht hervor, daß diese Zellen selbst ebenfalls einen ganz

bestimmten Theil des durchfließenden Wassers aufnehmen und abgeben. Der Verfasser

nennt deßhalb diese Räume D die Theilzellen (compartiments diviseurs).

Man sieht leicht ein, wie es möglich ist, in den unteren mittleren Raum B einen bekannten Theil des durchfließenden Wassers

überzuführen, z.B. 1/10; man braucht nur dieses Volum zu messen, ohne dasjenige zu

berücksichtigen, welches über die übrigen 9/10 des Cylinderumfanges abfließt und

durch den ringförmigen Raum E in den Boden A gelangt.

Wenn der Apparat immer horizontal stände, so könnte diese Theilung durch eine einzige

Theilzelle bewirkt werden; wegen möglicher Constructions- oder

Aufstellungsfehler ist es aber zweckmäßig, mehrere Theilzellen gleichförmig am

Umfange des Abflußcylinders zu vertheilen.

Auch könnte das aus den Theilzellen abfließende Wasser, statt direct in den Behälter

B zu fallen, in ein zweites, unmittelbar unter dem

ersten stehendes Abflußgefäß geleitet werden. Durch diese doppelte Theilung könnte

man das von der Hauptmenge getrennte Wasservolum auf einen sehr kleinen Bruch, z.B.

ein Hundertel, reduciren.

Der in den Behälter D übergeführte Theil des Wassers

dient in jedem Falle zur Messung.

Der Behälter B hat einen bekannten Fassungsraum; er

entleert sich von selbst, wenn er bis zu einem gewissen Niveau gefüllt ist, und

jedesmal, wenn diese Entleerung stattfindet, bezeichnet dieß ein Zählapparat auf

einem eingetheilten Zifferblatte.

Zu diesem Zweck hat Hr. Arson

am Boden des Behälters B ein Abfluß-Ventil S mit Gegengewicht angebracht, welches durch das Spiel

eines Schwimmers F geöffnet und geschlossen wird.

Das Ventil S trägt eine senkrechte Stange N, die oben und unten mit Verstärkungen Y und Z versehen ist, welche

zum Aufhalten der Bewegung dienen. Um diese Stange herum ist zwischen Y und Z ein Rohr t angebracht, welches an seinen Enden ebenfalls zwei

Aufhalter hat, nämlich einen unten, U, und einen oben,

X; letzterer bildet die Fortsetzung einer

Zahnstange. Der Schwimmer F liegt frei um dieses Rohr

herum und bewegt sich

zwischen diesen Enden, welche er nach entgegengesetzten Richtungen fortstößt, wenn

er am Ende seines Laufes angelangt ist.

Diese Bewegung wird durch die Zahnstange auf das Rad P

und seine Welle o so weit übertragen, bis das

excentrisch angebrachte Gewicht q das Uebergewicht

erhält. Sobald das Gewicht q fällt, nimmt es in seiner

Bewegung die Welle, das Rohr und das Ventil mit. Auf diese Weise erlangt man einen

plötzlichen Verschluß, sowie auch eine plötzliche Oeffnung des Ventils, was für

sichere Messungen unerläßlich ist.

II. Rotirender und ununterbrochen

wirkender Wassermeßapparat.

Dieser Apparat besteht aus einem festen Cylinder, in dessen Innerem ein anderer

Cylinder mit beweglichen Flügeln oder Scheidewänden um eine Achse rotirt. Fig. 7 ist ein

Durchschnitt rechtwinklich zur Achse, und Fig. 8 ein senkrechter

Querdurchschnitt dieses Apparats.

A bezeichnet einen gußeisernen Cylinder mit Deckel B, an dessen Seiten die Eintritts- und

Austrittsrohre a, a' durch Flanschen befestigt sind. An

der Seite des Eintrittsrohres ist in die Verbindung ein Sieb von Drahtgaze

eingelegt, um den vom Wasser mitgeführten Schmutz und Sand zurückzuhalten; diese

Unreinigkeiten werden von Zeit zu Zeit durch die mit einer Schraube V verschlossene Oeffnung abgelassen.

Von der Mitte des Cylinders A geht nach dem Innern

desselben herein ein hohler oder voller cylindrischer Ansatz n, welcher groß genug ist, um die Achse D

eines inneren rotirenden Cylinders C zu umfassen. Dieser

Cylinder hat nur einen Boden, aber keinen Deckel, und ist an vier Punkten seiner

cylindrischen Oberfläche geschlitzt, um die beweglichen Flügel oder Scheidewände

durchzulassen.

Die Achse D liegt fest im Boden des beweglichen Cylinders

und kann sich frei in demselben drehen. Diese Achse greift auf der andern Seite in

ein Gehäuse K ein, welches außerhalb des Cylinders A liegt und das Zifferblatt enthält, welches die Anzahl

der Umdrehungen der Welle D angibt.

Am Boden des Gehäuses K ist eine Stopfbüchse i angebracht, welche das Wasser abhält in den

Zeigerapparat einzudringen.

Flügel sind vier vorhanden, E¹, E², E³ E⁴. Sie sind mittelst der Lappen M an den Kern n durch

Schrauben befestigt.

Auf diese Weise bewegen sich die Flügel und der Cylinder C gleichzeitig, aber in Folge ihrer Excentricität treten die Flügel oben

über den Cylinder

heraus, während sie unten vollständig in denselben eingeschlossen sind.

Der Druck des durch das Rohr a herbeiströmenden Wassers

würde keine Wirkung auf den Cylinder C ausüben; da aber

der Flügel E¹ von der einen Seite des Cylinders

einen Druck erhält, welcher von der anderen Seite nicht im Gleichgewicht gehalten

wird, so setzt derselbe sich und den Cylinder C in

Bewegung.

Das Wasser kann nicht durch a ausströmen, als bis es

zwischen dem Cylinder C, dem Cylinder A und den Flügeln E

durchgegangen ist. Man wird einsehen, daß jede Cylinderumdrehung dieselbe

Wassermenge gibt, welche mit Hülfe des Zählapparats im Gehäuse K leicht registrirt werden kann.

Durch den Spielraum zwischen den beweglichen und den festen Theilen des Apparats

können allerdings geringe Mengen Wasser direct in das Abflußrohr gelangen; je besser

der Apparat construirt ist, desto unbedeutender werden dieselben aber seyn, und sie

können füglich unberücksichtigt bleiben.

Tafeln