| Titel: | Maschine zum Waschen der Zeuge, von W. Fulton zu Paisley. |

| Fundstelle: | Band 134, Jahrgang 1854, Nr. XCVIII., S. 355 |

| Download: | XML |

XCVIII.

Maschine zum Waschen der Zeuge, von W. Fulton zu

Paisley.

Patentirt in England am 19. Mai 1854.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Juli 1854, S.

78.

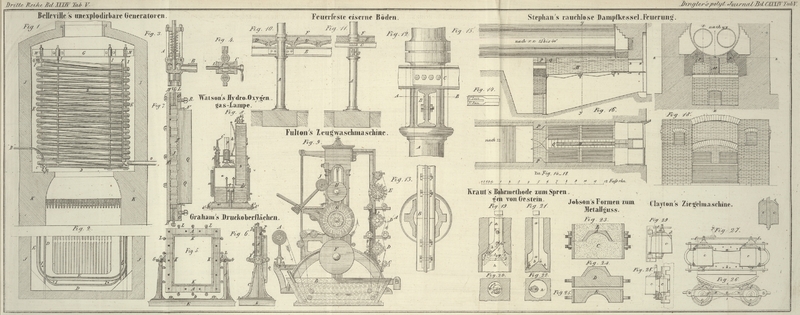

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Fulton's Maschine zum Waschen der Zeuge.

Die Erfindung bezieht sich auf einen Zusatz zu, und eine Abänderung an den

gewöhnlichen Waschmaschinen für Zeuge. Die zu behandelnden Zeuge gehen zuerst durch

Leitwalzen, welche unten in der neuen Waschmaschine angebracht sind, und dann hinter

den gewöhnlichen Quetschwalzen hinauf, über eine obere Leitwalze wieder hinweg,

parallel dem Wege ihres Aufsteigens hinab, und zwischen dieser aufsteigenden und

absteigenden Linie sind eine oder mehrere sich drehende Kratz-,

Rüttel- oder Bürstenwalzen angebracht. Längs dieser Walzen befinden sich

Blätter oder Kratzbleche, welche die eine Seite des Zeuges aufkratzen und heftig

bewegen, da die Walzen mit großer Geschwindigkeit umgetrieben werden. Ferner läßt

man den Zeug durch zwei oder mehrere ausbreitende Walzen durchgehen, so daß er auf

beiden Seiten gehörig ausgezogen wird. Nach dieser Behandlung geht der Zeug auf

gewöhnliche Weise durch die Walzenmange. Ueberdieß kann man den Zeug zwischen zwei

Platten, welche einen bestimmten Raum zwischen sich offen lassen, durchleiten, so

daß er einen gewissen mit Reibung verbundenen Druck erleidet; hierdurch wird die

scheuernde Wirkung vermehrt, die so auf beiden Seiten statt findet; die Stellung der

Platten kann durch Federn adjustirt werden. Abgesehen von der sehr kräftigen

reinigenden Wirkung, welche bei der neuen Maschine durch das Kratzen und die

Mittelwalzen hervorgebracht wird, hat sich herausgestellt, daß dieses Verfahren die

Vorbereitung der Stoffe für das Drucken wesentlich beschleunigt.

Fig. 9 ist ein

Querschnitt einer derartigen Waschmaschine. Ihre Hauptbestandtheile sind zwei

senkrechte Seitenständer, welche auf den Boden mit Grundflanschen festgebolzt und

oben durch eine Querstange verbunden sind. Diese Stander sind, wie bei den

gewöhnlichen Waschmaschinen, in der Mitte eingeschlitzt, um die Zapfenlager der drei

Walzen F, G, H aufzunehmen. Die Welle (Achse) der

unteren Walze F ist nach beiden Seiten verlängert; auf

der einen Seite steht sie mit dem Motor in Verbindung, und auf der andern Seite

trägt sie ein großes Stirnrad und eine Riemenscheibe, um die übrigen Theile der

Maschine in Umtrieb zu setzen. An der Vorderseite der Maschine, wo die Zeuge

eintreten, ist an jedem Ständer ein vorspringender Arm gegossen, und auf diese

beiden Arme wird ein geschlitzter Träger zur Aufnahme zweier senkrechten mit

Zapfenlagern versehenen Ständer aufgeschraubt. Diese kann man in beliebiger

Entfernung von einander befestigen, zur Aufnahme von Zeugbäumen oder Walzen A von verschiedener Länge, um welche der zu reinigende

Zeug gewickelt wird. Zwischen den beiden Ständern, aber etwas tiefer als ihr unteres

Ende, befindet sich ein hölzerner Trog oder Wasserkasten B, welcher die Waschflüssigkeit enthält, die nach Belieben mittelst einer

Dampfröhre erhitzt werden kann; an der Innenwand dieses Troges sind die Zapfenlager

für vier darin befindliche Leitwalzen angebracht. Der zu waschende Zeug geht von der

Walze A in der Richtung des Pfeils nach unten und läuft,

wie bei den gewöhnlichen Waschmaschinen, unter den beiden unteren Leitwalzen hin, so

daß er gut in die Flüssigkeit eingetaucht wird; er gelangt dann zu dem auf der

Hinterseite der Maschine befindlichen Reinigungsapparate hinauf, welcher von

verticalen Ständern getragen wird, die oben mit einem rechtwinklichen Arm an den

oberen Theil der Hauptständer und unten mit gekrümmten Flanschen an die krummen Füße

desselben festgeschraubt sind. An diese Nebenständer sind horizontale Träger

angegossen, zur Aufnahme der stellbaren Zapfenlager für die vier Leitwalzen, sowie

der Tragarme für die beiden Klopf- oder Rüttelwalzen D, die obere Bürst- oder Kratzwalze E

und endlich die obere Leitwalze, über welche der Zeug zur weiteren Behandlung wieder

nach unten geht.

Wenn der Zeug aus dem Waschtroge kommt, so passirt er zuerst die Leitwalze C, deren Zapfenlager auf zwei an den Hauptträgern

befestigten Armen ruhen. Von dieser Walze geht der Zeug bei der unteren Mittelwalze

D vorbei, wobei seine innere Seite der reinigenden

Wirkung der rotirenden Flügel ausgesetzt ist. Die Holzwalze D, welche diese Flügel trägt, hat einen quadratischen Querschnitt, und die

Flügel welche von Metall sind und sich längs der ganzen Walze erstrecken, sind, auf

jeder flachen Seite

einer, aufgeschraubt; die äußere Kante der Flügel ist abgerundet, damit der

vorbeipassirende Zeug durch die Schlage weniger angegriffen wird. Von dieser

Rüttelwalze gelangt der Zeug über eine zweite Leitrolle zu einer zweiten ähnlichen

Rüttelwalze, welche die Wirkung der untern D

vervollständigt. Vermittelst einer dritten Leitrolle wird dann der Zeug mehr oder

weniger gegen die obere Walze E gedrückt, welche mit

einer Reihe schmaler Flügel oder Kratzbleche versehen ist; diese Kratzbleche haben

scharfe Kanten, so daß sie auf die schon vorbereitete Seite des Zeuges eine

kräftigere reinigende Wirkung ausüben. Die oberste Leitrolle dient dazu, den Zeug

auf der andern Seite desselben Reinigungsapparats wieder hinabzuführen. Von der

untersten Rüttelwalze D geht der Zeug dann unter einer

festen Leitrolle horizontal durch den Waschtrog B zur

entsprechenden vordern Leitrolle hin, von welcher er nach einer (mit rechtem und

linkem Schraubengewinde versehenen) Ausbreit-Walze hinaufsteigt, deren

Zapfenlager in zwei an die Hauptständer angeschraubten Trägern befestigt sind. Der

Zeug gelangt dann über eine andere Leitwalze zu einer zweiten Ausbreit-Walze,

und von dieser geht er zwischen den beiden Hauptwalzen F

und G und dann zwischen der letztern und der Preßwalze

H durch, um endlich bei I auf einen Zeugbaum gewickelt zu werden. Dieser Zeugbaum ruht mit seinen

Zapfen frei in den Schlitzen zweier vibrirenden Hebel, deren untere Enden ebenfalls

weit eingeschlitzt sind, um sie an den vier Ecken einer horizontalen Welle

befestigen zu können, deren Zapfenlager in Armen angebracht sind, welche an die

Hauptständer angeschraubt sind. Die offenen Enden der Schlitze werden durch einen

Keil verschlossen, so daß sie die Welle fest umfassen. In der Mitte der Welle

befindet sich ein doppelarmiger Hebel, ungefähr unter einem rechten Winkel mit den

genannten Hebeln. An seinem untern Ende ist er mit einem Gewicht beschwert, so daß

er den aufgewundenen Zeug l gegen die oberste Walze H preßt; soll hingegen der Zeug abgewickelt werden, so

drückt man den äußern Hebelsarm unter ein Querstück, welches ihn festhält, hinab, so

daß der aufgebäumte Zeug nicht mehr gegen die Walze H

gepreßt wird. – Auf diese Weise ist eine Seite des Zeuges gereinigt, und man

läßt ihn dann noch einmal mit der andern Seite durch die Maschine gehen.

Tafeln