| Titel: | William Watson's Hydro-Oxygengas-Lampe. |

| Fundstelle: | Band 134, Jahrgang 1854, Nr. C., S. 360 |

| Download: | XML |

C.

William Watson's

Hydro-Oxygengas-Lampe.

Aus dem London Journal of arts, Septbr. 1854, S.

162.

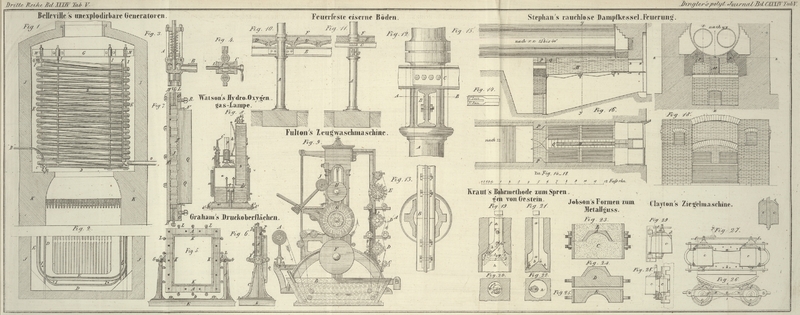

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Watson's Hydro-Oxygengas-Lampe.

Der Erfinder wendet eine Mischung von Sauerstoffgas und Wasserstoffgas, wie man sie

durch die Wasserzersetzung vermittelst des galvanischen Stroms erhält, für die

Zwecke der Beleuchtung an, indem er ein unverbrennliches Medium, z.B. Kalk,

Platinschwamm u.s.w., oder gewisse unten näher zu beschreibende Compositionen der

Flamme des Gasgemisches aussetzt. Außerdem bezieht sich das Patent auf die Erzeugung

farbiger Lichteffecte.

Fig. 8 stellt

den Beleuchtungsapparat im Durchschnitt dar; a ist ein

geschlossener Behälter aus Blei, überhaupt einem Material, welches dem inneren

Drucke und der Einwirkung von Säuren widerstehen kann. Dasselbe ist bis zu einer

gewissen Höhe mit sehr verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure gefüllt. Mit der

nämlichen Flüssigkeit ist der in den oberen Theil des Behälters a eingesetzte Behälter b

gefüllt. Eine kleine offene Röhre b¹, welche von

dem Boden dieses Behälters hervorragt, gestattet der Flüssigkeit in den Behälter a herabzufließen, bis die untere Mündung der Röhre durch

die Flüssigkeit abgesperrt ist. In Folge dieser Einrichtung bleibt die Flüssigkeit

in a, wie bei gewöhnlichen Lampen, bei denen der

Oelzufluß selbstthätig regulirt wird, beständig in gleichem Niveau.

Durch den mit Hahn versehenen Trichter b³ wird der

Behälter gefüllt. c ist eine in den Deckel von a geschraubte kupferne Röhre, welche mit messingenen

ungefähr 1/32 Zoll dicken Drähten gefüllt ist. Diese Drähte werden durch Scheiben

c² aus Drahtgewebe oder durchlöchertem Metall

an ihrer Stelle erhalten. c³ ist ein an der Röhre

angebrachter Hahn; c³ eine an den Hahn befestigte

Platinspitze mit einer sehr feinen Oeffnung; d, d zwei

Platinbleche von ungefähr 4 Quadratzoll Oberfläche, welche etwa 1/4 Zoll von

einander abstehen. Diese Platinbleche sind gegen den Boden des Behälters a sorgfältig isolirt und stehen durch die Drähte d¹, d¹ mit den

Klemmschrauben d², d² in Verbindung. e ist ein Uhrwerk,

welches die viereckige verticale Spindel e¹ in

gleichförmige Rotation setzt. Auf diese Spindel paßt mit seiner viereckigen Oeffnung

der Cylinder f, welcher von einer Röhre f¹ umgeben ist, die dem Cylinder als Führung

dient. In den Cylinder ist eine in sich zurückkehrende schraubenförmige Rinne

geschnitten, in welche ein an der Röhre f¹

befestigter Stift greift, so daß der Cylinder, während er rotirt, zugleich längs der

Spindel auf- und niederzusteigen genöthigt ist.

In eine Hülse des Cylinders l ist ein Cylinder g von unten angegegebener Masse befestigt und hinter

diesem ist ein gewöhnlicher Reflector h angebracht. Zur

Aufnahme der Spindel ist auch dieser Cylinder mit einem viereckigen Loch versehen.

Das Uhrwerk e läßt sich mit Hülfe eines einfachen

Mechanismus, bestehend aus einem Hebel, einem Sperrhaken und einer an den Deckel des

Behälters a befestigten Zahnstange, auf dem letzteren

zwischen Führungen bewegen. m ist ein zum Theil mit

einer gefärbten Flüssigkeit gefüllter Manometer; n ein

Wasserstandszeiger; p ein das Uhrwerk einschließender

Deckel.

Der Apparat wird auf folgende Weise für den Gebrauch hergerichtet. Man öffnet den

unter der Platinröhre c⁴ befindlichen Hahn und

gießt durch den Trichter b³ verdünnte

Schwefelsäure in den Behälter a, bis sie den Boden des

Behälters b erreicht. Dann schließt man den Hahn unter

der Platinröhre und fährt fort die Flüssigkeit zuzugießen, bis der Behälter h beinahe ganz gefüllt ist, worauf man den Hahn des

Trichters b³ schließt und den der Platinröhre

öffnet. Alsdann werden die Pole einer galvanischen Batterie oder einer

magnetelektrischen Maschine mit den Klemmschrauben d², d² in Verbindung gebracht,

worauf die Wasserzersetzung sogleich beginnt. Während die mit der Luft gemischten

Gase aus c⁴ entweichen, zieht man das Uhrwerk auf

und schließt dann den Hahn, bis nach Verfluß von 2 bis 3 Minuten der Manometer einen

Druck von 1 bis 2 Atmosphären anzeigt. Dann öffnet man ihn ungefähr zu 3/4, worauf

ein seiner Gasstrahl gegen den Cylinder g strömt. Steckt

man nun das Gas an, so

entwickelt sich sogleich ein äußerst brillantes Licht, welches durch den Reflector

in den zu beleuchtenden Raum geworfen wird. Das Uhrwerk setzt den Cylinder in

Rotation und zugleich in eine längs der Spindel langsam auf- und

niedersteigende Bewegung, wodurch immer neue Theile seiner Oberfläche mit der Flamme

in Berührung kommen. Jedesmal, wenn der Cylinder seinen tiefsten Stand erreicht,

drückt er gegen einen Hebel, wodurch das Uhrwerk um so viel dem Brenner genähert

wird, als der Cylinder durch die Einwirkung der Flamme abgenützt worden ist, so daß

der Cylinder g immer nahezu in gleichem Abstande von dem

Brenner bleibt. Die Röhre c ist mit Messingdrahten

gefüllt, um das Zurückschlagen der Flamme in den Gasbehälter a und die Entstehung einer Explosion zu verhüten. Der Brenner sollte so

kurz wie möglich seyn, damit sich so wenig Gas wie möglich oberhalb der Drähte in

der Röhre anhäufen kann.

Sollte die Flüssigkeit des Behälters a unter die oberen

Enden der Platinbleche herabsinken, so könnten diese glühend werden und eine

Explosion veranlassen. Es ist daher ein metallener Schwimmer q angeordnet, welcher, ehe das Wasser zu tief herabgesunken ist, mit den

zersetzenden Platinblechen d, d in Berührung kommt, und

dadurch die Kette schließt, worauf die Wasserzersetzung sogleich aufhört. Bisweilen

umwickelt der Patentträger den Leuchtcylinder g mit

einem sehr feinen Platindraht, welcher glühende Draht das Licht über einen größeren

Raum ausstrahlt.

Die Leuchtcylinder bereitet der Patentträger auf folgende Weise. 10 Theile frischer

Kalk und 3 Theile gepulverter Graphit aus Gasretorten werden mit Wasser zu einem

Brei angemacht, und diesem ungefähr 1/5 der besten Porzellanerde oder Pfeifenthon

hinzugefügt. Die gut geknetete Masse kommt sodann in kleine eiserne Cylinder und

wird zuerst in einem Ofen sorgfältig getrocknet, dann in einer geschlossenen

eisernen Büchse bis zum Weißglühen erhitzt, wobei jeder Cylinder in eine Schichte

von frischem Kalk gebettet ist. Auch Platinschwamm wird zur Herstellung der Cylinder

gelegentlich angewandt; durch Eintauchen desselben in salpetersauren Strontian oder

andere zu pyrotechnischen Zwecken dienliche Substanzen erhält man farbige Effecte.

Das Loch in der Mitte des Cylinders zur Aufnahme der Spindel wird gebildet, indem

man eine eiserne Stange in die mit dem Brei gefüllte eiserne Form einsenkt. Diese

Stange bleibt während des Trocknens der Masse in der Form. Bei der Vermengung der

Materialien wird eine kleine Quantität Syrup hinzugefügt, um das Springen der

Composition zu verhüten, wenn sie der Weißglühhitze ausgesetzt ist.

Tafeln