| Titel: | Hohofen und Kupolofen mit Selbsterhitzung der Gebläseluft; von den HHrn. Wright und Brown, Eisenschmelzer zu Newcastle am Tyne. |

| Fundstelle: | Band 134, Jahrgang 1854, Nr. CXXIV., S. 421 |

| Download: | XML |

CXXIV.

Hohofen und Kupolofen mit Selbsterhitzung der

Gebläseluft; von den HHrn. Wright und Brown, Eisenschmelzer zu Newcastle am Tyne.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Octbr. 1854, S.

146.

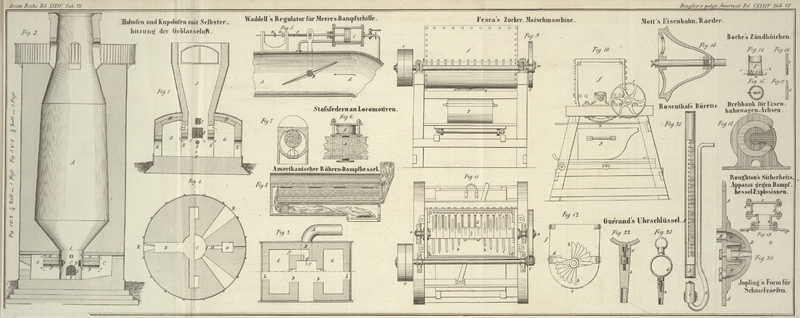

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Wright's Hohofen und Kupolofen mit Selbsterhitzung der

Gebläseluft.

Diese wichtige Abänderung der mit erhitzter Gebläseluft betriebenen Hohöfen

verspricht große Ersparungen oder Haushaltsvortheile bei der Eisenfabrication. Sie

ist nicht allein beim Hohofenproceß zum Verschmelzen der Erze, sondern auch beim

Umschmelzen des Roheisens in Kupolöfen zum Gießereibetriebe anwendbar. Statt den

Wind unmittelbar, entweder kalt oder nach vorheriger Erhitzung in einem besondern

Apparat, in den Ofen zu blasen, ist der Ofen oder Schmelzraum so eingerichtet, daß

er als Heizer seines eigenen Gebläsewindes wirkt. Zu dem Ende enthält der untere

Theil des Ofens Räume zur Aufnahme einer Masse von geschmolzenem Metall, die aus den

obern Theilen niedergegangen ist und als Heizoberfläche für die von außen

einströmende kalte Gebläseluft wirkt. Es wird daher letztere zuerst in diese Kammern

eingeblasen und dringt, sobald sie hier erwärmt worden ist, aufwärts, um mit der

Masse der Schmelzmaterialien, welche behandelt werden sollen, in Berührung zu treten.

Auf die Construction der Hohöfen angewendet, wird die kalte Luft zuvörderst in den

untern Theil des Ofens eingeführt und gelangt alsdann in Heizkammern, welche in der

Sohle und an den Seiten des Ofengemäuers angebracht sind. Hernach wird sie in den

Ofen eingeblasen, und zwar in einer Ebene, die etwas über derjenigen der Form liegt,

wo sie die Kohks und Beschickung, welche wie gewöhnlich in den Ofen kommen,

durchströmt.

Fig. 1 ist ein

senkrechter Längendurchschnitt von einem Kupolofen, der

nach den Verbesserungen der HHrn. Wright und Brown eingerichtet ist. Fig. 2 ist ein

entsprechender horizontaler Durchschnitt. Fig. 3 ist ein senkrechter

Durchschnitt eines Hohofens mit Heizkammern nach dem

neuen Princip, und Fig. 4 der entsprechende horizontale Durchschnitt.

In Fig. 1 und

2 strömt

die kalte Luft aus dem Cylinder- oder Ventilator-Gebläse mittelst der

Röhre A in den Kupolofen,

geht alsdann bei B durch die Mauer desselben und bei C in den Mittlern Theil des Ofens. Da dieser die Luft

zuerst aufnehmende Theil des Kupolofens mit zusammengepreßter Luft angefüllt wird,

welche durch die darüber befindlichen Schmelzmaterialien am Aufwärtsströmen

gehindert ist, so entsteht nothwendig ein theilweis abwärtsgehender Strom. Die Luft

strömt daher abwärts und zwar aus C durch die

senkrechten Scheidewände D, mittelst der Gewölbe E, welche bis zur Sohle F

geöffnet sind. Die Luft gelangt auf diese Weise in die Kammern G, welche ebenfalls bis zur Sohle reichen, die hier,

sowie in dem Mittlern Theil C großentheils mit

geschmolzenen Materialien bedeckt ist. Die Pfeile bezeichnen die Strömungsrichtungen

des Windes und zeigen wie er nach den äußersten Enden der Kammern G circulirt und längs den Gewölben H derselben zurückströmt. Die Luft wird dadurch sehr

stark erhitzt und mit dieser hohen Temperatur strömt sie in den Haupttheil des

Kupolofens zurück, und zwar durch die Formen oder Oeffnungen I in den Wänden D. Sie durchströmt dort die

Stücke des einzuschmelzenden Roheisens und der Kohksgichten, wie dieß in allen

Schachtöfen der Fall ist. Dem Kupolofenschacht kann man jede beliebige Form geben.

Das niederschmelzende Roheisen sammelt sich nach und nach auf der Sohle und wird

durch die Abstichöffnung K auf gewöhnliche Weise

abgestochen. Die Erhitzungskammern kann man mit einer stärkern oder schwächern Sohle

von feuerfestem Sand und Thon versehen, je nachdem man mehr oder weniger flüssiges

Eisen in dem Ofen halten will. Die Schlacken werden durch L abgelassen.

Bei dem in Fig.

3 und 4 dargestellten Hohofen strömt die Gebläseluft

durch die vier Formen oder Röhren B ein, welche in

regelmäßigen Entfernungen von einander angebracht sind. Dieser vierfache Strom

unterhalt einen constant gleichförmigen Luftdruck in dem Mittlern Raum C, unter der Masse der Schmelzmaterialien. Diese

verdichtete Luft kann nur durch die vier Gewölbe D

entweichen, zwischen denen die vier Formen angebracht sind. Auf diese Weise wird der

Gebläsewind in Berührung mit der geschmolzenen Masse von Materialien am Boden E des Ofens gebracht, sowie auch mit derjenigen welche

sich in den Gewölben D und den mit denselben in

Verbindung stehenden äußern Kammern G befindet. Diese

erhitzte Luft steigt dann in den Kammern G in die Höhe,

strömt nach dem Ofen zurück und durch die Röhren oder Formen H in denselben ein, um die Schmelzmaterialien im Gestell, auf der Rast und

im Schacht zu durchdringen. Die Schlacken fließen durch die Oeffnung K ab, während man das flüssige Eisen durch die Oeffnung

L absticht.

Dieses System von Oefen mit Selbsterhitzung der Gebläseluft kann mit sehr

verschiedener Gestalt der Kammern und Oeffnungen ausgeführt und auf alle Arten von

Schmelzöfen mit großer Ersparung angewendet werden.

Tafeln