| Titel: | Dampf-Reinigungsmaschine für Wäsche; patentirt für J. H. Johnson zu London und Glasgow, am 7. April 1854. |

| Fundstelle: | Band 136, Jahrgang 1855, Nr. VII., S. 39 |

| Download: | XML |

VII.

Dampf-Reinigungsmaschine für Wäsche;

patentirt für J. H.

Johnson zu London und Glasgow, am 7.

April 1854.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Decbr. 1854, S.

206.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

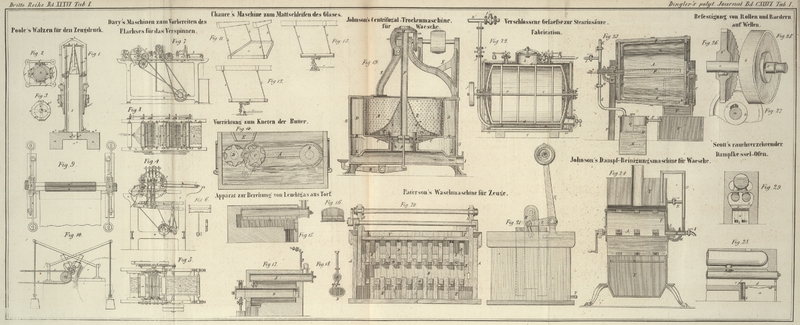

Johnson's Dampf-Reinigungsmaschine für Wäsche.

Dieser Apparat, welcher von Hrn. T. E. King in

New-York erfunden wurde, dient zum Reinigen der Wäsche mittelst Dampfs, ohne

daß dabei ein Reiben oder Pressen derselben angewendet wird, wie es bei dem

gewöhnlichen Verfahren der Fall ist. Wir theilen hier die Beschreibung und Abbildung

zweier Constructionen des King'schen Apparates mit. Fig. 23 ist

ein senkrechter Durchschnitt von einer Vorrichtung, bei welcher der Dampf aus einem

besondern Kessel herbeigeführt wird; Fig. 24 ist der

senkrechte Durchschnitt einer Vorrichtung, in welcher der Dampf selbst erzeugt

werden kann.

In Fig. 23

besteht der Raum zur Aufnahme des Linnens, welches gewaschen werden soll, aus einem

Cylinder oder einer Trommel A, mit einer horizontalen

Welle. An der innern Seite der Trommel ist eine Reihe von Rippen a befestigt, wodurch die Linnenstücke in derselben

herumgeführt und umgewendet werden. An dem vordern oder weitern Ende der Trommel ist

ein metallener Rahmen B festgeschraubt und ein

abgedrehter Vorsprung desselben bildet den einen Zapfen, während er aus einem Stück

mit dem Thürrahmen C besteht, wo die Wäsche in die

Trommel gebracht und aus derselben herausgenommen wird. Die Thür wird durch

Schrauben oder Federriegel verschlossen gehalten und durch eine ringsum angebrachte

Liederung verdichtet.

Kleine Ventile D sind rings an der Peripherie des Endes

an gewissen Punkten angebracht und im Innern sind sie mit Siebblättern versehen. Am

hintern oder engem Ende der Trommel ist ein hohles Zapfenstück E angeschraubt und dieses sowohl als der Zapfen B bewegen sich in Lagern in dem Gestell. An der innern

Seite der Trommel herum ist in Zwischenräumen eine Reihe von Röhren F befestigt, die von der Mitte des engern Endes

auslaufen und sich längs den cylindrischen Wänden der Trommel hinziehen. Diese

Röhren F sind auf ihrem den cylindrischen Trommelwänden

entsprechenden Theil mit Löchern versehen und der Anfang dieser Röhren ist mit dem

inneren erweiterten conischen Ende der im Zapfen E

angebrachten Röhre G verbunden. Die Röhre G ist mittelst eines horizontalen Scheiders in zwei

Hälften getheilt; eine enge Röhre O ist an das äußere

Ende der untern Hälfte der Röhre G angeschraubt und

steht mit dem Dampffessel in Verbindung. Der Dampf aus diesem strömt durch eine

Oeffnung in der untern Seite des inneren conischen Endes der Röhre G und tritt in das Ende von einer der Röhren F, die zufällig niederwärts gerichtet ist und entweicht

daraus durch die Löcher am Boden des Wassers und der Wäsche. Der nicht verbrauchte

Dampf entweicht durch eine der Röhren F, welche aufwärts

gerichtet ist und zieht durch den obern Canal der Röhre G ab; durch denselben Canal kann man auch heißes oder kaltes Wasser in die

Trommel gelangen lassen. Eine Röhre H ist mit dem

Gestell verbunden und erhält die Röhre G während der

Drehung der Trommel unbeweglich.

Mit der Röhre G ist eine Röhre I verbunden, welche von einem Kaltwasserbehälter herkommt, und eine

andere, ebenfalls mit G verbundene Röhre K führt ihr, wenn es nothwendig ist, heißes Wasser zu,

während der überflüssige und benutzte Dampf durch L in

den Condensator M entweicht. Dieser Condensator ist ein

Gefäß, welches durch einen Scheider Q getheilt ist, der

an seinem untern Ende mit der horizontalen Platte R

verbunden ist. Der Condensator ist mit Wasser gefüllt, welches die Platte R bedeckt. Der benutzte Dampf strömt durch die Röhre L ein und wird von dem Wasser verdichtet, bis dasselbe

erhitzt ist, worauf der Dampf, welcher durch das Wasser dringt, über die Platte R aufsteigt und durch die Röhre S an der andern Seite entweicht. Der Deckel des Wasserkastens ist mit

einem Vacuum-Ventil versehen, um zu verhindern, daß der Luftdruck das Wasser

in der Röhre L in die Höhe treibt.

Die untere Hälfte des vordern Endes der Trommel ist von einem Gefäß T umschlossen, welches vorn mit einer Thür c versehen ist; diese Thür ist groß genug, damit die

Thür C der Trommel durch dieselbe geöffnet werden kann,

wenn jene so gedreht ist, daß beide Thüren einander gegenüber liegen. Aus dem Gefäß

T führt eine Röhre an der einen Seite das benutzte

Wasser und die Seifenlauge zum Seiher ab, während eine andere Röhre oder ein Ventil

mit dem darunter befindlichen Gefäß V in Verbindung

steht, worin sich das wieder benutzbare Seifenwasser sammelt.

Soll der Apparat gebraucht werden, so füllt man die Trommel zur Hälfte mit Wasser,

welchem Seife oder irgend ein anderes alkalisches Präparat zugesetzt wird. Dann

bringt man das zu waschende Linnen hinein, die Trommel wird verschlossen, dann Dampf

eingelassen und dieselbe in drehende Bewegung gesetzt. In etwa zehn Minuten ist die

Wäsche von allen Unreinigkeiten befreit; nachdem dann das unreine Wasser abgelassen

ist, wird reines eingelassen, um die Wäsche zu spülen, worauf sie rein aus der

Trommel genommen wird.

Der in Fig. 24

dargestellte Apparat ist kleiner, zum Hausgebrauch bestimmt und hier nach einem

größern Maaßstabe gezeichnet als Fig. 23. Der Cylinder A besteht aus Kupferblech und ist über dem gußeisernen

Ofen X angebracht, welcher mit dem Schieber Z versehen ist, um, wenn es erforderlich ist, die

Verbindung abzuschneiden. Ueber dem Cylinder oder der Trommel A, und auf dem Gestell von X ruhend, ist ein

Kessel Y angebracht, dessen Boden den obern Theil der

von dem Ofen ausgehenden Züge bildet, die den Cylinder umfassen und aus denen der

Rauch durch eine in der Mitte des Kessels angebrachte Esse entweicht. Die Zapfen B und E sind ähnlich denen

des in Fig.

23 abgebildeten Apparates; zum Drehen der Trommel ist jedoch an dem

vordern Zapfen B eine kleine Kurbel angebracht. Eine

einfache Röhre G geht durch den röhrenförmigen Zapfen

E und an dem innern Ende dieser Röhre ist eine Röhre

F angebracht, welche senkrecht in die Höhe steht.

Der benutzte Dampf entweicht durch die Röhre G und wird

mittelst derselben in den Kessel Y geführt, um dort zur

Erwärmung des Wassers zu dienen, welches beim Oeffnen des Hahns von der Röhre K in den Cylinder gelangt. Beim Gebrauch dieser Maschine

wird der Cylinder A zur Hälfte mit Wasser gefüllt und

diesem Seife zugesetzt, während der Kessel Y ebenfalls

mit Wasser gefüllt wird. Unter dem Cylinder, in dem Ofen X, wird alsdann gefeuert und sobald Dampf durch die Röhre G entweicht, verschließt man den Schieber Z und bringt das zu waschende Linnen mittelst der Thür

C in den Cylinder. Der Schieber wird nun wieder

geöffnet und der Cylinder abwechselnd in verschiedenen Richtungen gedreht. Nachdem

der Dampf ungefähr fünf Minuten frei durch die Röhre G

entwichen ist, kann man den Schieber wieder verschließen und die Wäsche aus der

Trommel nehmen. Wenn die Wäsche nicht sehr schmutzig ist, kann man dasselbe Seifenwasser für zwei bis

drei Loose benutzen. Das in dem Kessel Y erwärmte Wasser

kann sowohl zum Speisen der Trommel als zum Spülen der Wäsche verwendet werden.

Tafeln