| Titel: | Verschlossene Gefäße zur Stearinsäure-Fabrication; von Hrn. Delapchier zu Besançon. |

| Fundstelle: | Band 136, Jahrgang 1855, Nr. IX., S. 43 |

| Download: | XML |

IX.

Verschlossene Gefäße zur

Stearinsäure-Fabrication; von Hrn. Delapchier zu

Besançon.

Aus Armengaud's Génie industriel, December 1854,

S. 323.

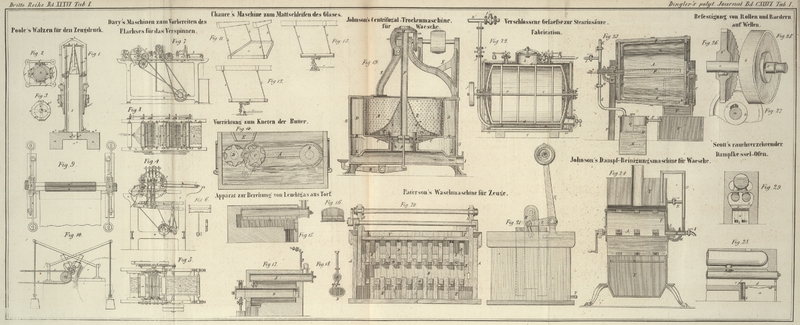

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Delapschier's verschlossene Gefäße zur

Stearinsäure-Fabrication.

Die Hauptverbesserung, welche Hr. Delapchier in der

Stearinsäure-Fabrication eingeführt hat, besteht in der Anwendung

verschlossener Gefäße statt offener Bottiche, in denen bis jetzt der

Verseifungsproceß ausgeführt wurde, so wie die Zersetzung der Kalkseife mit

Schwefelsäure und die successiven Waschungen.

Mittelst der geschlossenen Apparate können die Processe, welche bis jetzt nur bei

einer Temperatur ausführbar waren, die 100° C. wenig überschritt, bei höheren

Hitzegraden bewerkstelligt werden, indem man die Sicherheitsventile, womit die

Apparate versehen sind, mit Gewichten belastet, die einem stärkern oder geringern

Druck entsprechen, je nach dem Temperaturgrad, welchen man zum Gelingen der Processe

für den geeignetsten hält.

Der Druck, welcher diesen Bedingungen am zweckmäßigsten entsprach, beträgt zwischen 1

1/4 und 1 1/2 Atmosphären, und entspricht daher einer Temperatur von 106 bis

112° C.

Die Operation in verschlossenen Gefäßen gestattet auch die Benutzung von Dämpfen,

welche sonst unbenutzt entweichen; man benutzt nämlich die Dämpfe welche sich aus

den Substanzen entwickeln, die im ersten Gefäß enthalten sind, zum Sieben der im

zweiten enthaltenen Substanzen, und so fort bis zum letzten Gefäß. Die sich in

letzterem entwickelnden Dämpfe können noch zum Erwärmen der Pressen und anderer

Utensilien bei der Fabrication verwendet werden, welche einer geringern Temperatur

bedürfen als die Verseifung, die Zersetzung mit Schwefelsäure und das Waschen.

Die Vortheile dieser Erfindung sind:

1) Zeitersparniß, indem bei einer 100° C. übersteigenden Temperatur die

Operationen schneller ausgeführt werden können, als es früher möglich war.

2) Die Operationen werden vollständiger und gleichförmiger ausgeführt, und die

Producte sind schöner als bei dem ältern Verfahren.

Die Ausbeute an Stearin aus dem Talg ist bei dem neuen Verfahren bedeutender als bei

dem alten.

3) Die Operationen erfordern einen weit geringern Dampfverbrauch als früher, daher an

Brennmaterial erspart wird.

Die Apparate zur Verseifung, Zersetzung und zum Waschen haben ziemlich gleiche

Construction.

Der in Fig. 22

im Längendurchschnitt dargestellte Apparat, ist der zur Verseifung bestimmte.

Ein eisenblecherner Kessel a, welcher ohne Nachtheil

einen Druck von beiläufig zwei Atmosphären aushalten kann, ist an der obern Seite

mit mit einem Mannloch b versehen, durch welches man die

zu behandelnden Substanzen hineinbringt und wo auch die Arbeiter einsteigen, um den

Kessel von Zeit zu Zeit zu reinigen.

In der Achse des Kessels liegt eine eiserne Welle c, die

mit einem Rührer d versehen ist, der bei seiner

drehenden Bewegung so nahe als möglich an den Kesselwänden weggeht.

Die beiden Enden der Rührerwelle liegen in Stopfbüchsen e,

e, die zugleich als Zapfenlager dienen. An dem einen Ende ist sie mit einer

Rolle f versehen, welche mittelst eines Laufriemens mit

einer andern in Verbindung steht, die von einem Motor aus bewegt wird, der alle

Apparate durch ähnliche Uebertragungsmittel in Betrieb setzt.

Auf dem Kessel sind zwei Sicherheitsventile h

angebracht.

Nach beendigter Operation werden die Substanzen durch einen Zapfen i, der unten am Kessel angebracht ist, abgezogen.

Die Dämpfe gelangen in den Kessel mittelst einer Röhre j,

welche in eine Röhre k ausläuft, die mit zahlreichen

Löchern versehen ist und in einer, der Länge nach laufenden Verstärkung am Boden des

Kessels liegt, damit sie von dem Rührer nicht erreicht werden kann.

Die Röhre j läuft von der Haupt-Leitungsröhre k' aus und ist mit einem Hahn l versehen. In der Nähe der Verzweigung befindet sich ein anderer Hahn l', womit man nöthigenfalls die Dampfcirculation in der

Hauptröhre unterbrechen kann.

Die Einrichtung mit den beiden Hähnen l und l' ist bei jedem Apparat angebracht, so daß jeder für

sich und unabhängig von dem andern betrieben werden kann.

Um Wärmeverluste zu vermeiden, ist jeder Apparat von hölzernen Dauben m umgeben, welche wie Fässer gebunden sind, und mit zwei

flachen senkrechten Böden n versehen.

Wenn der beschriebene Apparat die erforderliche Temperatur erreicht hat, daß die

Ventile gehoben werden, so öffnet man den Hahn o. Die

Dämpfe können alsdann mittelst der Röhre p in den

zweiten Apparat strömen, der dem erstem ähnlich ist und auf den noch zwei

Waschapparate folgen, die auf ähnliche Weise eingerichtet und ebenso erhitzt

werden.

Der mit einem Druck von drei bis vier Atmosphären aus dem Generator strömende Dampf

wird zuerst benutzt um eine Dampfmaschine zu betreiben, mittelst welcher alle

Apparate durch Transmission bewegt werden, und beim Austritt aus dieser Maschine

gelangt er in die Hauptleitung k'.

Tafeln