| Titel: | Ueber die Mittel, welche zur vollständigen Absorption der sauren Dämpfe in der Fabrik chemischer Producte zu Saint-Roch-les-Amiens angewendet werden; vom k. Bergwerks-Ingenieur Hrn. v. Marsilly. |

| Fundstelle: | Band 136, Jahrgang 1855, Nr. XXXVI., S. 129 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Ueber die Mittel, welche zur vollständigen

Absorption der sauren Dämpfe in der Fabrik chemischer Producte zu

Saint-Roch-les-Amiens angewendet werden; vom k.

Bergwerks-Ingenieur Hrn. v. Marsilly.

Aus den Annales des mines, fünfte Reihe, Bd. VI S.

100.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Mittel zur Absorption der sauren Dämpfe welche sich in Fabriken

chemischer Producte entwickeln.

Wenn die Sodafabrication in gewerblicher Beziehung eine Wohlthat ist, so ist sie

dagegen für die Orte, wo sie ausgeübt wird, eine Quelle von Unbequemlichkeiten und

nachtheiligen Einflüssen auf die Gesundheit. Die bei derselben sich entwickelnden

sauren Dämpfe verbreiten sich weit in der Atmosphäre, schlagen sich auf den

benachbarten Häusern und Bäumen nieder und haben auf diese Weise nachtheilige

Einwirkungen auf Menschen, Thiere und Pflanzen. Die Stadt Amiens hat diese traurige

Erfahrung gemacht; die Sodafabrik zu Saint-Roch-les-Amiens

verbreitete, ohnerachtet aller, von dem Besitzer ergriffenen Vorsichtsmaßregeln,

saure Dämpfe, welche sich über ein ganzes Stadtviertel ausdehnten. Dem Verfasser

dieser Abhandlung wurde von dem Departements-Präfecten der Auftrag ertheilt,

Maßregeln gegen diese Nachtheile vorzuschlagen, nach deren Genehmigung ihre

Ausführung zu überwachen und ihre Resultate zu prüfen. Er hat die Gewißheit erlangt,

daß jetzt jede Verbreitung saurer Dämpft fast gänzlich aufgehört hat.

Ehe wir aber die Verfahrungsarten beschreiben, welche der Besitzer der Fabrik, Hr.

Kuhlmann, angewendet hat, um die in die Atmosphäre

entweichenden Dämpfe gänzlich zu absorbiren, wollen wir über den Umfang der Fabrik und deren Producte

das Wesentliche mittheilen. – Der Hauptgegenstand der Fabrication ist jetzt

die Soda; daneben werden aber auch noch andere chemische Producte dargestellt,

welche mit jener zusammenhängen. Die rohe Soda gewinnt man bekanntlich dadurch, daß

man Kohle und kohlensauren Kalk in der Hitze auf Glaubersalz wirken läßt. Letzteres

ist das Hauptelement der Fabrication und die Basis des Processes; man bereitet es in

der Fabrik selbst, indem man Kochsalz durch Schwefelsäure zersetzt, wobei

schwefelsaures Natron entsteht und salzsaures Gas entbunden wird, welches man durch

Wasser absorbirt, indem man es durch eine Reihe von irdenen Flaschen (bonbonnes) leitet. Da es schwer hält viel Salzsäure zu

verkaufen, so benutzt man sie theilweise zur Chlorkalk-Fabrication. Das

Interesse der Fabrik erheischt, daß sie die zur Zersetzung des Kochsalzes

erforderliche Schwefelsäure selbst erzeugt; hierzu ist aber Salpetersäure

nothwendig, welche man ebenfalls in der Fabrik bereitet, statt sie anzukaufen. Die

Fabrik zu Saint-Roch-les-Amiens umfaßt daher:

1) die Fabrication von Soda (kohlensaurem Natron);

2) die Fabrication von Glaubersalz (schwefelsaurem Natron) und Salzsäure; beide

Fabricationszweige können nicht getrennt werden;

3) die Chlorkalkbereitung;

4) die Schwefelsäure-Fabrication;

5) die Darstellung von Salpetersäure.

Alles Glaubersalz wird in Soda verwandelt; ein Theil der Schwefelsäure wird in der

Fabrik selbst verbraucht, ein anderer aber verkauft; dasselbe Verhältniß findet bei

der Salpeter- und der Salzsäure statt.

Die Soda wird dadurch gewonnen, daß man ein Gemenge von

Kohle, Kalkstein und Glaubersalz in einem Flammofen der Einwirkung der Hitze

aussetzt. Weder diese Operation noch die sie vollendenden Processe, wie das Auflösen

des Salzes, das Abdampfen bis zur Trockne und das Krystallisiren, haben irgend etwas

der Gesundheit Nachtheiliges. Die Gesetzgebung hat die Sodafabrication in die dritte

Classe der ungesunden Etablissements gestellt, und zwar wegen des sich aus den

Flammöfen entwickelnden Rauchs. Zu St. Roch hat die Esse, welche diesen Rauch

abführt, 34 Met. (108 rhein. Fuß) Höhe, was zur Verhinderung des Nachtheils

hinreichend ist.

Das Glaubersalz wird in einem Flammofen bereitet; hinter

der Herdsohle befindet sich eine Abtheilung, welche durch eine kleine

Ziegelsteinmauer davon getrennt ist und deren Sohle aus einer gußeisernen Platte

besteht; die Flamme strömt von der Herdsohle unter diese Platte und erhitzt sie; auf

dieser Platte läßt man das Kochsalz und die Schwefelsäure auf einander wirken. Das

Kochsalz wird durch eine, zur Seite angebrachte Thür auf die gußeiserne Platte

geworfen und dann diese Thür verschlossen, worauf man durch eine Oeffnung in

derselben und mittelst eines bleiernen Hebers Schwefelsäure auf das Salz gelangen

läßt. Das sich entwickelnde Gas wird mittelst einer Leitung in eine Reihe von

irdenen Flaschen geführt, die zur Hälfte mit Wasser gefüllt sind, von welchem es

absorbirt wird; diese Flaschen stehen mit der erwähnten hohen Esse in Verbindung, in

welche auch der Rauch aus den verschiedenen Oefen gelangt und den Zug befördert. Am

1. Oct. 1853 belief sich die Anzahl der Flaschen auf 56; die Absorption der Säure

war nicht vollständig, ein bedeutender Antheil derselben entwich durch die Esse.

Man bringt auf einmal 266 Kilogr. Kochsalz und 279 Kilogr. Schwefelsäure von 58 bis

60° Baumé in den Ofen.

Die Zersetzung in der erwähnten Ofenabtheilung ist nach acht Stunden beendigt;

alsdann öffnet der Arbeiter eine Thür, die von dieser Abtheilung auf den Herd geht,

und wirft mit einer Kratze den Rückstand darauf. Dieser Rückstand besteht aus

unzersetztem Kochsalz und aus doppelt-schwefelsaurem Natron. Auf dem Herde

reagirt das Bisulfat unter dem Einfluß eines starken Hitzgrades auf das unzersetzte

Kochsalz, es entsteht einfachschwefelsaures Natron und eine neue Quantität

Salzsäure; dieses Gas entweicht durch zwei im Gewölbe befindliche Oeffnungen und

strömt mit den Verbrennungsgasen in zwei Reihen von irdenen Flaschen, welche mit der

großen Esse in Verbindung stehen.

Bei nur 28 Absorptionsflaschen war die Wirkung nicht vollständig; die Vermischung der

Säure mit den Verbrennungsgasen erschwerte die Absorption.

Nach beendigtem Calciniren läßt man die Ofenbeschickung auf die Steinplatte der

Fabriksohle, vor der Calcinirofen-Thür fallen, wobei stets eine

Gasentwickelung statt findet. Damit diese den Arbeitern keine Beschwerden macht, ist

über der Ofenthür ein Mantel angebracht, welcher mit einer, die sauren Gase

ansaugenden Esse verbunden ist.

Wir haben gesehen, daß das in den irdenen Flaschen enthaltene Wasser die sauren

Dämpfe nur unvollständig absorbirt, daß von denselben stets ein bedeutender Theil in

die Esse zieht und aus dieser in die Atmosphäre gelangt, und zwar sowohl bei der

Zersetzung des Salzes in der erwähnten Ofenabtheilung, als auch beim Calciniren des

Rückstandes.

Die Fabrik hat drei Flammöfen, welche sämmtlich fast ununterbrochen im Betriebe

sind.

Die Menge des in 24 Stunden zersetzten Kochsalzes beträgt per Ofen 678 Kilogr., also für alle drei Oefen 2034 Kilogr.

Nehmen wir an, daß das benutzte Steinsalz 95 Proc. Chlornatrium enthalte, so muß sich

die entstehende Säuremenge, wenn die Zersetzung vollständig ist, auf 1205 Kilogr.

belaufen; beträgt nun der Verlust an Säure, welche in die Atmosphäre entweicht und

so verloren geht, 10 Proc., so ist er 120 Kil. in 24 Stunden, 5 Kil. in der Stunde,

0,083 Kil. in der Minute, endlich 0,027 Kil. per Minute

und per Ofen; 1 Kil. Säure entspricht in runder Summe

800 Litern trockenen salzsauren Gases bei einem Druck von 0,76 Meter und bei einer

Temperatur von 0°. Auf diese Weise vertheilt, erscheint der Säureverlust sehr

gering; es gibt aber Zeitpunkte, wo er fast Null, und andere dagegen, wo er sehr

bedeutend ist. Temperatur und Druck der Atmosphäre, so wie verschiedene andere

Umstände, erhöhen überdieß zeitweise den Säureverlust; 10 Proc. Verlust scheinen

noch unter der wirklichen Zahl zu seyn.

Am Anfang einer jeden Operation, während der beiden ersten Stunden, entwickelt sich

die Säure am stärksten und der Verlust ist daher am bedeutendsten; zu dieser Ursache

kommt noch eine andere, indem Morgens die Flaschen an der Spitze der Reihe entleert

werden, welche gesättigt sind, wobei man das schwach gesättigte Wasser aus den

letzten Flaschen hineinringt und in diese frisches. Die Absorptionsmittel werden

daher in dem Augenblick vermindert, in welchem sie am wirksamsten seyn sollten; auch

habe ich dann stets bedeutende Emanationen wahrgenommen.

Die Verluste sind auch Nachts stärker als am Tage, denn das Wasser in den Flaschen

wird nur einmal alle 24 Stunden erneuert, wie bemerkt Morgens; sie sind daher Nachts

säurehaltiger und haben dann ein geringeres Absorptionsvermögen.

Der ungesunde Zustand der Fabrik von St. Roch rührt hauptsächlich von den salzsauren

Dämpfen her.

Die Chlorkalk-Fabrication ist ein Nebenzweig von

geringer Wichtigkeit; die Emanationen, zu denen sie bisher Veranlassung gaben, gehen

nicht über die Fabrik hinaus; ich habe jedoch Mittel angegeben, um sie ganz

unschädlich zu machen.

Der Chlorkalk wird dadurch gewonnen, daß man Chlorgas auf Kalkhydrat einwirken läßt;

das Chlorgas wird in großen Gefäßen von Steingut bereitet, die in einem Bade von

aufgelöstem salzsaurem Kalk erwärmt werden und in welche man Salzsäure mit

Braunstein gibt. Das Chlorgas wird mittelst bleierner Röhren in eine Reihe von

kleinen Kammern geleitet, auf deren Boden sich eine etwa 0,10 Met. (4 Zoll) dicke

Kalkschicht befindet.

Nachdem der Kalk gesättigt ist, öffnet man die Thüren und schafft das Chlorür

hinaus.

In diesem Moment verbreitet sich stets Chlor, und auch dann, wenn man die Rückstände

aus den Gefäßen nimmt, worin die Chlorbereitung stattfindet. Im Verlauf des

Processes findet kein wesentlicher Verlust statt.

Man hat zu St. Roch 8 Gefäße zur Chlorbereitung und 6 Reihen von Kammern. Eine

Operation dauert 48 Stunden, wobei man etwa 330 Kilogr. Chlorkalk erzeugt.

Die Schwefelsäure-Fabrication ist nach der

Bereitung der Salzsäure diejenige, welche die stärksten Emanationen liefert; die

dabei entweichenden Gase haben einen schädlicheren Charakter. Die salpetrigen Gase

zerstören alle organischen Gewebe sehr schnell und schaden daher der Vegetation eben

so sehr als der Gesundheit.

Bekanntlich zersetzen sich die schweflige Säure und die Salpetersäure gegenseitig, um

Schwefelsäure zu bilden; letztere erzeugt durch Berührung mit dem Wasser wieder

Salpetersäure und gibt Stickstoffoxydgas; dieses bemächtigt sich des Sauerstoffs der

Luft und bildet Untersalpetersäure. Man sieht daher, daß wenn man in eine Bleikammer

schweflige Säure, Luft und Wasser gelangen läßt, man mit demselben Quantum

Salpetersäure immerwährend Schwefelsäure darstellen könnte. Die Luft nützt dabei

aber nur durch ihren Sauerstoff; man muß daher den zurückbleibenden Stickstoff

entfernen und dieser reißt mehr oder weniger Salpetersäure-Dämpfe mit sich,

aus welchem Grunde man die Salpetersäure auch erneuern muß.

Die schweflige Säure wird durch die Verbrennung des Schwefels in einem besondern Ofen

erzeugt; sie strömt in eine Reihe von fünf Bleikammern, gemischt mit Luft. Die

beiden ersten Kammern werden Kopftrommeln (tambours de

tête), die beiden letzten Schwanztrommeln (t.

de queue) genannt; die in der Mitte befindliche Kammer, die größte, heißt

die große Kammer; in derselben erfolgen die Reactionen und beendigen sich in den

Schwanztrommeln. Durch Anwendung mehrerer Kammern vermehrt man die Berührung der

reagirenden Gase und gestattet ihnen lange bei einander zu verweilen.

Die Salpetersäure gelangt ununterbrochen in einen thönernen Apparat, der im Innern

der zweiten Kammer befindlich ist und die Säure in Cascaden ausgießt, um die

Oberflächen zu vermehren.

Der Wasserdampf für die Reaction kommt aus einem Generator herbei und dient auch zum

Ansaugen der Gase.

Die Fabrik zu St. Roch hat zwei Reihen von Kammern; die eine derselben ist von Hrn.

Kuhlmann gänzlich umgeändert worden, sie enthält sieben Kammern, drei

kleine Kopftrommeln, die große Kammer und drei Schwanztrommeln.

Aus den Kammern tretend, begaben sich die Gase früher in eine 25 Meter (80 Fuß) hohe

Esse, in deren Innerem eine Säule von Thonröhren angebracht war, die von den sauren

Dämpfen nicht angegriffen werden konnte. (Diese Esse ersetzte zwei ältere von Blei,

welche zu den alten Kammern gehörten.)

Aus diesen Essen sah man fortwährend röthliche Dämpfe von Untersalpetersäure treten,

welche von dem atmosphärischen Stickstoff mitgerissen wurden und mit Wasserdampf

vermengt waren; sie konnten auch ein wenig schweflige Säure und eine Spur

Schwefelsäure enthalten.

Bei der Einrichtung der neuen Kammern hat Hr. Kuhlmann

alle bisherigen Erfahrungen benutzt, um die Reactionen so vollständig als möglich zu

machen und um den Verlust von Salpetergas zu vermeiden.

Der Betrieb der neuen Reihe von Kammern war daher weit vortheilhafter als derjenige

der älteren, dessenungeachtet gingen immer noch bedeutende Mengen von Dämpfen

verloren, welcher Umstand der Abhülfe bedurfte.

Wir haben noch die Fabrication der Salpetersäure zu

berücksichtigen; man erhält sie durch Zersetzung des Salpeters mittelst

Schwefelsäure, welche in Retorten von Gußeisen bewirkt wird, die über einem kleinen

Feuerraum erhitzt werden; in einem Ofen befinden sich zwei Retorten. Es ist stets

ein Ofen im Betriebe, während der andere reparirt wird.

Zu Anfang des Processes erleidet die Salpetersäure eine Zersetzung und entwickelt

salpetrige Dämpfe; diese hören jedoch bald auf und die Säure destillirt über, ohne

daß Emanationen nach außen stattfinden.

Die Beeinträchtigung der Gesundheitsverhältnisse durch die Fabrik von St. Roch wird

nach dem Vorstehenden hauptsächlich veranlaßt:

1) durch die Emanationen des nicht absorbirten Salzsäure-Gases;

2) durch die dichten Dämpfe, welche von dem Stickstoff der Luft aus den zur

Schwefelsäure-Fabrication dienenden Bleikammern mitgerissen werden.

Die Fabrication des kohlensauren Natrons hat nichts für die Gesundheit Nachtheiliges;

die Chlorkalkbereitung und auch die Salpetersäure-Fabrication ist nur mit

geringen Nachtheilen verbunden.

Mittel, welche zur Verhinderung der nachtheiligen Einflüsse

der Gasemanationen in der Fabrik zu St. Roch angewendet worden sind.

1. Salzsäure. – Ein Mittel, welches vorgeschlagen

worden war, um die Stadt gegen die Emanationen von Salzsäuredämpfen zu schützen,

bestand darin, eine Esse von 70 Meter (223 Fuß) Höhe aufzuführen; die Dämpfe würden

erst dann auf die Stadt niedergeschlagen werden, nachdem sie mit einem bedeutenden

Luftvolum verdünnt wurden, so daß sie keine schädliche Wirkung mehr haben könnten.

Hr. Kuhlmann ist mit Recht gegen dieses Mittel

aufgetreten; er hat den Einwand erhoben, daß eine solche Esse einen starken Zug

veranlassen, und daß daher die Emanationen bedeutender seyn würden; zwar würden die

Dämpfe durch eine viel größere Luftmenge verdünnt, ehe sie niedergeschlagen werden,

aber man könne die Wahrnehmung machen, daß sie bei feuchter Witterung sehr bald

niederfallen und eine sehr bemerkbare Wirkung haben. Wenn man eine 70 MeterIn der Fabrik chemischer Producte zu Chauny hat die Esse, welche die der

Absorption entgehenden sauren Dämpfe aufnimmt, eine Höhe von 50 Met. (160

Fuß), und diese scheint in der Regel genügend zu seyn. hohe Esse aufführe, so würde man folglich Gefahr laufen, die Nachtheile auf

einen weit größern Umkreis auszudehnen; es sey weit besser, Mittel zu wählen, durch

welche die Gase vollständig absorbirt würden. Die jetzige Esse sey hoch genug, damit

die nach Anwendung der neuen Absorptionsmittel etwa noch entweichende kleine

Gasmenge ohne merkliche Wirkung bleibe.

Der Zweck, welchen man zu erreichen beabsichtigte, war also die vollständige

Absorption der Säuren. Man hat daher die Anzahl der irdenen Flaschen bedeutend

vermehrt; sie wurde für die aus dem Ofen sich entwickelnden Gase auf 66, und für

jede der beiden Reihen, welche dem Calcinirofen entsprechen, auf 18 gebracht.

Auf die Reihe von 66 Absorptionsflaschen folgen vier andere von bedeutender Größe,

mit Cascade, welche den Zweck haben, die Absorption zu vervollständigen. Diese in

Fig. 21

abgebildeten Gefäße oder Flaschen bestehen aus Steingut und haben, wie gewöhnlich,

zwei Tubulaturen an den Seiten, welche die Verbindungsröhren aufnehmen; unten

befindet sich eine Oeffnung zum Abfluß der Säure und oben eine weite Oeffnung, durch

welche man einen conischen Korb, von Weideruthen geflochten, einführen kann, oder

auch ein conisches Gefäß von Steingut, welches an den Seiten siebartig

durchlöchert ist. In diesen Korb legt man große Kohksstücke.

Der halbkugelförmige Deckel besteht auch aus Steingut; der Rand desselben ruht auf

dem Boden einer kleinen kreisrunden Rinne, welche auf dem obern Rand des Gefäßes

angebracht ist; man gießt in diese Rinne Wasser, oder besser noch Schwefelsäure,

welche sich nicht verflüchtigt, und erlangt auf diese Weise einen sogenannten

hydraulischen Verschluß.

Oben hat der Deckel eine becherförmige Oeffnung, welche eine bleierne Röhre aufnimmt,

die unten an der Seite mit zwei oder drei kleinen Löchern versehen ist; eines

befindet sich auch ganz am Ende.

Das Spiel der Cascade ist leicht zu begreifen; es gelangt Wasser in den Becher des

Deckels, fällt in die bleierne Röhre und aus dieser in drei oder vier kleinen

auseinanderlaufenden Strahlen auf die Kohks der Flasche; es fällt dann von Stück zu

Stück bis zum Boden der Flasche und entweicht durch die untere Oeffnung. Die in dem

Gefäß anlangenden Gase müssen um den Weidenkorb circuliren und kommen daher

nothwendig in Berührung mit dem nicht gesättigten Wasser, welches die Kohksstücke

entlang tröpfelt; die Säure wird absorbirt und das gesäuerte Wasser fließt

unmittelbar ab. Das Einlaufen von Wasser in diese Gefäße (Flaschen) wird durch Hähne

regulirt, die man mehr oder weniger öffnet; über den sämmtlichen Gefäßen ist ein mit

Wasser gefüllter Kasten angebracht, von dem Röhren nach den verschiedenen Gefäßen

ausgehen; jede zuführende Röhre ist in der Nähe ihrer Oeffnung mit einem Hahn

versehen.

Dieß ist das sinnreiche, von Hrn. Kuhlmann angewendete

System; er bringt vier Gefäße mit Cascade nach einer Reihe von 66 Flaschen an, die

dem Zersetzungsraum des Flammofens entspricht, und zwei nach jeder von den beiden

Reihen von 18 Flaschen, welche dem Calcinirofen entsprechen.

Um den Werth dieser Einrichtung zu erproben, ließ ich nach den vier Flaschen mit

Cascade noch zwei andere Cascade-Flaschen anbringen; die Flaschen nehmen zwei

Reihen ein, zwischen denen sich das Gas theilt und jeder Reihe entsprach folglich

eine Cascade-Flasche. In beide kamen Kohks, die noch nicht benutzt waren, und

statt Wasser nahm ich eine verdünnte Lösung von kohlensaurem Natron, deren Gehalt

durch einen vorhergehenden Versuch bestimmt war; diese Lösung befand sich (zur

Beschickung) in einem besondern Behälter.Man hatte einen Versuch mit dem ammoniakalischen Wasser aus den Gasanstalten

gemacht, dieses enthält aber zu viel schwefelwasserstoffsaures Ammoniak. Die

neutralisirte Salzsäure entwickelte eine äquivalente Menge

Schwefelwasserstoff; das Mittel war also nachtheiliger als das Uebel.

Der Versuch begann um 8 1/2 Uhr Morgens und endete um 4 Uhr Abends; das Kochsalz war

um 6 Uhr Morgens in den Ofen gebracht worden und um 2 Uhr begann ein neuer Proceß,

wie es in der Fabrik üblich ist.

Das Wasser, welches in die vier Cascaden-Gefäße derjenigen Reihe gelangte,

welche dem Zersetzungsraum des Ofens entsprach, betrug 648 Liter.

Die während derselben Zeit abgelaufene Natronlösung betrug 600 Liter; sie wurde in

Steingutkrügen gesammelt, von denen jeder 60 Liter hält. Von jedem

Cascade-Gefäß sammelte man 5 Krüge Natronlösung; die beiden ersten Krüge

wurden von 8 1/2 bis 10 Uhr, die beiden zweiten von 10 bis 11 1/2 Uhr gefüllt, und

so fort. Indem man nun die Lösung in den Krügen alkalimetrisch auf ihren Gehalt an

kohlensaurem Natron prüfte, ließ sich die Menge der während der Zeitdauer ihrer

Füllung absorbirten Säure bestimmen.

Die mit normaler Schwefelsäure titrirte Lösung von kohlensaurem Natron zeigte

33°.

Nachdem sie benutzt worden war, gab sie die nachstehenden Resultate:

1te oder innereFlaschen-Reihe.

2te oder äußereFlaschen-Reihe.

8 1/2 bis

10 Uhr,

1ter Krug

17°

28°

10 „

11 1/2 „

2ter „

30°

32°

11 1/2 „

1 „

3ter „

32°

32

1/2°

1 „

2

1/2 „

4ter „

31°

32°

2

1/2 „

4 „

5ter „

28°

33°

Von 8 bis 10 Uhr Morgens werden die Flaschen entleert; zuerst geschieht dieß mit

denen am oberen Ende der Reihe, und man bringt dann in dieselben die schwache Säure,

welche in den Flaschen am untern oder Schwanzende befindlich war. Wie man sieht,

entgeht eine beträchtliche Säuremenge der Absorption; die Wirkung ist in der innern

Reihe bemerkbarer als in der äußern, weil man mit den Flaschen jener Reihe mehr

arbeitete. Morgens um 8 Uhr ist die Gasentwickelung überdieß am stärksten; diese

Verlustquelle kommt noch zu ersterer.

Der Verlust von 8 1/2 bis 10 Uhr beläuft sich auf 944 Gramme, also per Stunde auf 630 Gramme und per Minute auf 10 Gramme.

Von 10 bis 11 1/2 Uhr ist die Menge der von dem Natronsalz absorbirten Säure gering,

das Wasser zeigt nur 2° weniger; von 11 1/2 bis 1 Uhr ist sie noch geringer,

sie wird kaum durch 1° bezeichnet. Von 1 bis 2 1/2 Uhr ist die Differenz

größer; eine neue Operation hat begonnen; von 2 1/2 bis 4 Uhr endlich hat die

gesammelte Auflösung 4 bis 5 Grade verloren, weit weniger als am Morgen. Jedoch

sieht man, daß sie jedesmal ein nicht unbedeutendes Quantum entwichener Säure

anzeigt.

Berechnet man die von der Natronlösung absorbirte Quantität Salzsäure, so erhält man

nachstehende Zahlen:

die erste Flasche der ersten Reihe hat an

reiner Salzsäure

absorbirt

0,8460 Kilogr.

die erste Flasche der zweiten Reihe

0,2644 „

––––––––––––

Summe

1,1104 Kilogr.

Dieß macht per Stunde 0,740 Kil. und per Minute 0,0123 Kil.

Während der folgenden Stunden sank die Absorption auf 1 Gramm per Minute herab.

Zu gleicher Zeit habe ich einen analogen Versuch mit einer von den zwei Reihen von 18

mit dem Calcinirofen verbundenen Flaschen angestellt; da aber keine

Cascaden-Flaschen mehr zur Hand waren, welche nach den schon am Apparat

befindlichen angebracht werden konnten, so ließ ich die Natronlösung in diese

letztere gelangen. Die erhaltenen Resultate ergeben bloß die Menge des sauren Gases,

welches der Absorption der achtzehn gewöhnlichen Flaschen entgeht. Sie sind in der

nachstehenden Uebersicht zusammengestellt:

Volum der von 8 1/2 bis 4 1/2 Uhr ausgeflossenen Natronlösung: 300 Liter, gesammelt

in fünf Steingutkrügen.

Die Lösung hatte ursprünglich 33°.

1ter

Krug

16°

2ter

„

25°

3ter

„

23°

4ter

„

25°

5ter

„

20°

Man sieht, daß die Menge der Gase, welche der absorbirenden Wirkung der gewöhnlichen

Flaschen entgeht, sehr bedeutend ist, und daß man nothwendig nach letztern noch

einen Absorptionsapparat anbringen muß. Das von der Calcinirung herrührende

salzsaure Gas ist mit dem der Verbrennungsgase vermischt, wodurch seine Absorption

sehr erschwert wird; deßwegen ist auch kurze Zeit nach dem Chargiren der Verlust bei

der Absorption am größten. Der Rückstand von der Zersetzung des Kochsalzes wird auf

den Ofenherd zurückgezogen und dort einem starken Hitzgrad ausgesetzt; die

Gasentwickelung ist stets bedeutender, wenn das Calciniren beginnt, als wenn es sich

seinem Ende nähert.

Nach den vorhergehenden Zahlen kann man annehmen, daß der Verlust an Gasen vom

Calciniren, gleich demjenigen bei den Gasen vom Zersetzungsraum des Ofens ist;

wahrscheinlich ist er aber höher. Nach dieser Hypothese wäre der höchste Gasverlust

per Stunde und per Ofen

1,260 Kilogr. und daher fast gleich dem mittlern Verlust, wie er ehemals stattfand

und welchen wir auf 1,666 Kilogr. geschätzt haben. Von 10 bis 4 Uhr sind die Zahlen weit

kleiner; man kann den Säureverlust zu dieser Zeit als unbedeutend betrachten.

Wir dürfen daher folgern, daß die der Prüfung unterzogene Absorptionsmethode im

Verlauf der Operation genügt, daß sie aber nicht wirksam genug ist, wenn die Säure

sich reichlich entwickelt, oder wenn die gewöhnlichen Absorptionsmittel momentan

vermindert sind.

Diese Folgerung scheint um so begründeter, da das kohlensaure Natron selbst saures

Gas unabsorbirt entweichen lassen könnte; der wirkliche Verlust ist ohne Zweifel

größer als er sich nach der Verminderung des Gehalts der Flüssigkeit

herausstellt.

Es lassen sich aber noch andere Einwürfe gegen dieses Verfahren machen.

Die Weidenruthenkörbe welche man anwendet, werden sehr schnell von der Säure

zerfressen, weßhalb man sie oft erneuern muß. Benutzt man statt derselben siebartig

durchlöcherte Steingutgefäße, so berühren sich Wasser und Gase nicht innig genug und

es kann das Wasser nicht alle Säure absorbiren. Der Haupteinwurf ist aber der, daß

die Menge des angewendeten Wassers zu gering ist.

Man kann das saure Wasser nicht aus der Fabrik ablaufen lassen, da der Fluß zu

entfernt ist. In den Erdboden kann man es auch nicht abziehen lassen, weil dieß

einen sehr nachtheiligen Einfluß auf die benachbarten Brunnen haben würde. Man muß

daher das saure Wasser, welches zur Absorption gedient hat, in der Fabrik selbst

benutzen; man sammelt es in einem mit Blei gefütterten Kasten und gibt es in die

Flaschen.

Neues Verfahren. – Ich will nun die geringen

Abänderungen, welche ich bei dem Verfahren machte, und dasjenige bei welchem ich

stehen blieb, beschreiben; letzteres liefert vollkommen genügende Resultate.

1) Salzsäure. – Ich ließ große Flaschen von

Steingut etwa zur Hälfte mit gelöschtem Kalk und einer gewissen Menge Wasser füllen,

den übrigen Theil aber mit möglichst großen Kohksstücken (letztere sind 20 bis 30

Centimet. breit und 40 bis 50 Centim. dick); man füllt mit solchen Stücken die

Flaschen bis oben hin voll, ohne sie jedoch festzustoßen.

Der Abfluß der Flüssigkeit wird durch eine gekrümmte Röhre bewirkt, welche am Boden

der Flasche hervortritt und bis zu deren Mitte reicht; sie regulirt den

Wasserstand.

Das Wasser wird, wie oben angegeben, aus einem Behälter herbeigeführt. In demselben

befindet sich aber gelöschter Kalk und das einfließende Wasser ist daher Kalkwasser;

es enthält also eine Basis, welche die Säure binden kann.

Man begreift, daß die großen Kohksstücke mit den weiten Zwischenräumen und mit ihren

rauhen Oberflächen den Gasstrom viel besser zertheilen als die Körbe und weit mehr

Berührungspunkte darbieten; die Kohks können 30 bis 40 Proc. Wasser absorbiren; das

in die Flaschen fallende Wasser ist Kalkwasser und das in denselben vorhandene ist

ebenfalls mit Kalk gesättigt. Sein Absorptionsvermögen ist daher sehr bedeutend und

die Salzsäure welche sich mit dem Kalk zu Chlorcalcium verbindet, bleibt fixirt.

Da die Chlorcalciumlösung dichter ist als das Kalkwasser, so sucht letzteres den

oberen Theil der Flasche einzunehmen, welcher Umstand die Absorption begünstigt.

Das Wasser welches aus den Flaschen abfließt, ist nicht mehr sauer (wenn man es in

hinreichender Menge einströmen ließ); man kann es daher auf die Straße und in die

Reinigungscanäle abfließen, oder es auch von Senkbrunnen aufnehmen lassen.

Endlich ziehen die Gase, bevor sie in die Esse gelangen, durch einen mehrere Meter

langen Canal, in welchem sich Kalk befindet, der die letzten Spuren von Säure

aufnimmt.

Dieses Verfahren entspricht allen Anforderungen; ist nämlich die Gasentwickelung sehr

stark, oder öffnet man die Flaschen, oder zeigen sich andere Umstände, welche

Gasverlust veranlassen könnten, so braucht man nur die Hähne zu drehen, um mehr

Kalkwasser einfließen zu lassen; man kann auch den Deckel der Flaschen abnehmen und

Pulver von gelöschtem Kalk auf die Kohks streuen.

Ich halte es für zweckmäßig, eine kleine Veränderung für den Abfluß des Wassers aus

den Steingutflaschen vorzunehmen. Bei der jetzigen Einrichtung bildet das

Chlorcalcium eine Schicht über dem Kalk, und über dem Chlorcalcium steht das

Kalkwasser, welches abläuft. Die Flasche sollte eine Tubulatur auf der Seite haben,

für eine Entleerungsröhre welche 10 Centim. (4 Zoll) über dem Kalk ihre Mündung hat;

dieselbe würde das Chlorcalcium aufnehmen, während das Kalkwasser zurückbliebe.

Diese Einrichtung ist dieselbe, wie sie bei den Flaschen zur Absorption der dichten

Dämpfe angenommen wurde, welche ich unten beschreiben werde, nur mit dem

Unterschiede, daß die Röhre nicht bis zum Boden herabgeht.

Um den Säureverlust zu bestimmen, habe ich dasselbe Verfahren angewendet, welches

oben beschrieben wurde; der Versuch dauerte 24 Stunden, von 3 Uhr Nachmittags bis 4

Uhr am folgenden Tag; der Gehalt der Natronlösung war 33 1/2 bis 34°.

Um die Unterschiede genauer ermitteln zu können, habe ich die alkalimetrische

Flüssigkeit um die Hälfte schwächer gemacht, daher man die Differenzen halbiren

muß.

Außere Reihe.

Innere Reihe.

Differ.

Differ.

Mittags um 2 Uhr (Ende der

Operation)

33 1/2°

1/2°

33 1/2°

1/2°

2 bis 3 Uhr (Beginn einer Operation)

31 1/2°

2 1/2°

31°

2°

4 bis 7 Uhr

32°

2°

32 1/2°

1 1/2°

7 bis 10 Uhr (Ende der Operation)

33°

1°

33°

1°

10 Uhr Abends bis 1 Uhr Morgens

31 1/2°

2 1/2°

32°

2°

3 bis 6 Uhr

33°

1°

33 1/2°

1/2°

6 bis 8 Uhr Morgens (Beginn einer

Operat.)

31°

3°

31°

3°

9 bis 10 Uhr

31°

3°

31°

3°

10 Uhr bis Mittag

32°

2°

32°

2°

–––––

––––––

Mittelzahl

2°

2°

Es finden also nicht mehr solche Unterschiede statt, wie bei den früheren Versuchen;

der Ofen hat 3 Chargen in 24 Stunden gemacht: die erste um 2 Uhr Nachmittags, die

zweite um 10 Uhr Abends, die dritte um 6 Uhr Morgens.

Die angewendete Natronlösung betrug 1080 Liter; man ließ in derselben Zeit 1200 Liter

Kalkwasser einlaufen.

Der mittlere Gehalt der Lösung beträgt nach den Versuchen 32°, man hat also

2° Differenz; da aber die alkalimetrische Flüssigkeit um die Hälfte schwächer

gemacht worden war, so beträgt die Differenz nur 1°.

Sie zeigt für 24 Stunden einen Verlust von 972 Grammen an. Ich habe den früheren

Verlust per Ofen in 24 Stunden auf 40 Kilogr. geschätzt;

nimmt man nun 972 Gramme doppelt, um den Gasverlust bei dem Calcinirofen zu

erhalten, so ergibt sich eine Zahl, welche noch nicht der zwanzigste Theil von der

früheren ist.

Bemerkenswerth ist der Umstand, daß in keinem Moment die Absorption einer

Verminderung des Gehalts der salzigen Lösung um 2° entspricht; es haben daher

keine beachtenswerthen Emanationen stattgefunden.

Dessenungeachtet habe ich mich überzeugt, daß bei feuchtem Wetter, wo die Esse

schlecht zieht, die salzsauren Emanationen in den Umgebungen der Fabrik noch fühlbar

sind.

Um die Absorption so vollständig als möglich zu machen, muß man zwei neue

Cascaden-Flaschen nach jeder Reihe anbringen; es sind dann deren sechs bei

der dem Zersetzungsofen und vier bei der dem Calcinirofen entsprechenden Reihe

vorhanden. Da der Zug der großen Esse für diese Zugabe aber nicht ausreichend

gewesen wäre, so hat man eine neue Esse erbaut, welche den Rauch der Sodaöfen

aufnimmt; dadurch wird der großen Esse, welche oben nur eine Weite von 0,50 Meter

(20 Zoll) hat, Erleichterung verschafft; der Zug ist besser, weil sie nur soviel

Rauch empfängt, als erforderlich ist um einen lebhaften Zug zu bewirken.

Der in dem Canal, welcher die Gase zur Esse führt, befindliche Kalk nimmt die letzten

Spuren von Säure auf, welche in den Cascaden-Flaschen nicht absorbirt

wurden.

Ich bin überzeugt, daß die ununterbrochene Anwendung dieses Verfahrens jede merkliche

Emanation von Salzsäure verhindern wird; die Hauptursache der nachtheiligen

Einwirkungen der Fabrik auf Menschen, Thiere und Pflanzen fällt daher fast gänzlich

weg.

2) Schwefelsäure. – Die aus den Bleikammern

entweichenden Gase durchströmen, ehe sie in die Esse gelangen, eine Reihe von mit

Wasser gefüllten Flaschen und einen gemauerten Canal, in welchem eine Kalkschicht

befindlich ist, welche die letzten Säurespuren absorbirt.

Die Flaschen bestehen aus Steingut und sind mit zwei Tubulaturen für die

Verbindungsröhren versehen. Zwischen diesen Tubulaturen befindet sich eine Oeffnung,

durch welche man Wasser eingießt, und die mit einem Stöpsel, ebenfalls von Steingut,

verschlossen werden kann; das Wasser in den ersten Flaschen absorbirt die Säure,

sein Volum nimmt zu; wenn die Flüssigkeit in der ersten Flasche einen gewissen Stand

erreicht hat, so fließt sie mittelst einer auf der Seite angebrachten Röhre in die

benachbarte tiefer stehende Flasche u.s.f. Wären diese Gefäße mit einfachen

Tubulaturen für die erwähnte Röhre versehen, so käme die Säure mit dem Kitt in

Berührung und würde denselben schnell zerstören. Um diese Berührung zu vermeiden,

benutzt man eine sehr sinnreiche Anordnung (Fig. 22): an jedes Gefäß

ist eine gekrümmte Röhre befestigt, welche bis zum Boden hinabreicht und an der

Seite austritt; sie wird in die seitliche Tubulatur des folgenden Gefäßes gesteckt,

wo der Kitt angebracht wird; da aber in dieser der Stand der Flüssigkeit niedriger

ist, so berührt diese den Kitt nicht. Offenbar muß bei dieser Einrichtung immer die

sauerste Flüssigkeit ablaufen, denn da sie dichter ist, so befindet sie sich am

Boden der Flaschen. Das mit Säure gesättigte Wasser läuft von der letzten Flasche

ab; in die ersten Flaschen muß von Zeit zu Zeit Wasser gegossen werden.

Der Apparat ist ununterbrochen im Betriebe; er umfaßt zwei Reihen von 20 Flaschen für

die großen Kammern und eine Reihe von 10 Flaschen für die kleinen Kammern.

Die gesammelte Säure wird in die Bleikammern gebracht und dient dort zur

Schwefelsäure-Gewinnung.

Beim Austritt aus den Absorptions-Gefäßen vereinigen sich die Gase der zwei

Reihen von Kammern in einem Bleikasten; von diesem laufen zwei bleierne Röhren ab,

welche sie in den gemauerten Canal führen, der mit der Esse in Verbindung steht. Ich

ließ diesen Canal in zwei Abtheilungen theilen, von denen jede einer Bleiröhre

entspricht. Die Eintrittsöffnung dieser letztern läßt sich mit einem Register

verschließen; dadurch ist man im Stande, alle Gase in eine einzige Abtheilung des

Canals gelangen zu lassen, so daß der Kalk ohne Unterbrechung der Operation

ausgewechselt werden kann.

In der Nähe der Esse befinden sich zwei Gefäße von Steingut, welche den beiden

Abtheilungen des Canals entsprechen und in welche alle Gase strömen; man braucht nur

deren Deckel zu lüften, um zu erkennen ob die Absorption gehörig erfolgt.

Das hier beschriebene System liefert ganz genügende Resultate; man gewahrt kaum einen

schwachen Säuregeruch, wenn man den Deckel der Gefäße abhebt, die zur Prüfung

dienen.

Da endlich die Esse, in welche die Gase einströmen, von gewöhnlichem Mauerwerk

aufgeführt worden ist, so liegt es im Interesse des Fabrikanten stets die

salpetrigen Dämpfe zu absorbiren, denn wenn solche zeitweise entweichen, so

zerstören sie das Mauerwerk sehr bald.

3) Chlorkalk. – In der Nähe der Kammern worin der

Chlorkalk fabricirt wird, hat man einen Canal angebracht, der in eine Esse ausläuft;

er enthält gelöschten Kalk. Nach beendigter Chlorkalk-Bereitung setzt man die

Kammern mittelst einer hölzernen Röhre in Verbindung mit jenem Canal. Das in den

Kammern befindliche Chlorgas wird von der Esse angesaugt und von dem Kalk in dem

Canal absorbirt. Wenn man dann die Thüren zum Herausnehmen des Chlorkalks öffnet, so

werden fast gar keine Chlordämpfe entweichen.

Ebenso stellt man eine Verbindung mit dem Chlorerzeugungs-Apparat her, damit

das in demselben zurückgebliebene Gas angesaugt wird. Wenn man daher die Apparate

entleert und wieder mit Säure und Braunstein beschickt, so zeigen sich fast keine

bemerkbaren Emanationen mehr.

Der Kalk in den Canälen wird wieder in die Kammern gegeben, um ihn vollständig mit

Chlor zu sättigen. Die durch diese Arbeiten veranlaßten Kosten werden durch das

absorbirte Chlor wieder ausgeglichen.

4) Salpetersäure. – Bei der Fabrication derselben

hat man die Anzahl der Absorptionsflaschen so vermehrt, daß selbst zu Anfang des

Processes keine merkliche Entweichung von Dämpfen stattfindet.

Durch die beschriebenen Methoden gelang es alle Klagen zu beseitigen, welche die

nachtheiligen Einwirkungen der Fabrik von St. Roch auf ihre Umgebungen früher mit

Recht veranlaßt haben.

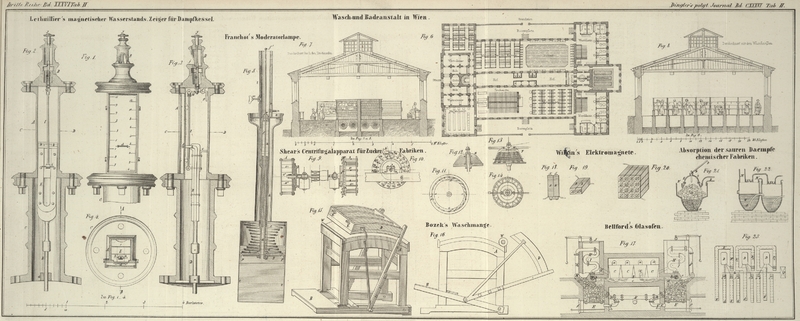

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 21

Cascade-Absorptionsgefäß für die Salzsäure;

B Tubulatur für den Eintritt der Gase, die bereits eine

Reihe von Flaschen mit Wasser durchströmt haben;

B' Tubulatur für das Ausströmen der Gase;

C große Kohksstücke im Innern des Gefäßes;

D Röhre, welche kaltes Wasser aus einem Kasten

herbeiführt; sie ist am untern Ende mit einem Hahn zur Regulirung seiner Menge

versehen;

G Becher auf dem Deckel des Cascade-Gefäßes, in

welchen das Wasser fällt; er ist am Boden mit einer bleiernen Röhre versehen, die

unten kleine Löcher hat, so daß das Wasser wie aus einer Gießkannenbrause

ausströmt;

H Röhre zum Abfluß des gesäuerten Wassers;

K Deckel des Gefäßes mit Wasserverschluß.

Fig. 22

Flaschen für die Absorption der aus den Bleikammern

kommenden Gase;

M Tubulatur zum Einströmen der Gase, die aus den

Bleikammeen herkommen;

M' Tubulatur für deren Austritt;

N Wasser für die Absorption;

S gebogene Röhre, welche die überschüssige Flüssigkeit

aus der ersten Flasche in die zweite übergießt.

Fig. 23

Grundriß welcher die Anordnung der Absorptionsflaschen

zeigt.

A, A' kleine Ziegelsteinmauern, auf denen die

Absorptionsflaschen stehen, welche die Gase aus dem Calcinirraum des ersten Ofens

aufnehmen, worin die vollständige Zersetzung des Kochsalzes erfolgt;

C, C Cascaden-Gefäße, welche auf die

absorbirenden Flaschen folgen; das daraus ablaufende Wasser gelangt in die Becken

D;

B, B', B'' kleine

Ziegelsteinmauer, auf welcher die Absorptionsflaschen stehen, die mit dem

Zersetzungsraum des ersten Ofens verbunden sind;

c, c, c, c vier Cascaden-Gefäße zur Absorption

der Salzsäure; das daraus abfließende Wasser gelangt in das Becken D;

D, D, D Becken oder Behälter zur Aufnahme des Wassers

aus den verschiedenen Flaschen;

A, A' Gestelle oder Bühnen für die absorbirenden

Flaschen welche mit dem Calcinirraum des zweiten Ofens in Verbindung stehen;

B, B', B'' Bühnen für die

Absorptionsflaschen welche mit dem Zersetzungsraum des zweiten Ofens in Verbindung

stehen;

c, c Cascaden-Gefäße.

Aus den Behältern D, D, D fließt das Wasser mittelst des

unterirdischen Canals R in den Senkbrunnen P.

Tafeln