| Titel: | Die eisernen Böden und Dachstühle des Hrn. J. M. Grand, Schlosserei-Unternehmers zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 136, Jahrgang 1855, Nr. XLVI., S. 191 |

| Download: | XML |

XLVI.

Die eisernen Böden und Dachstühle des Hrn.

J. M. Grand,

Schlosserei-Unternehmers zu Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Januar 1855, S.

46.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

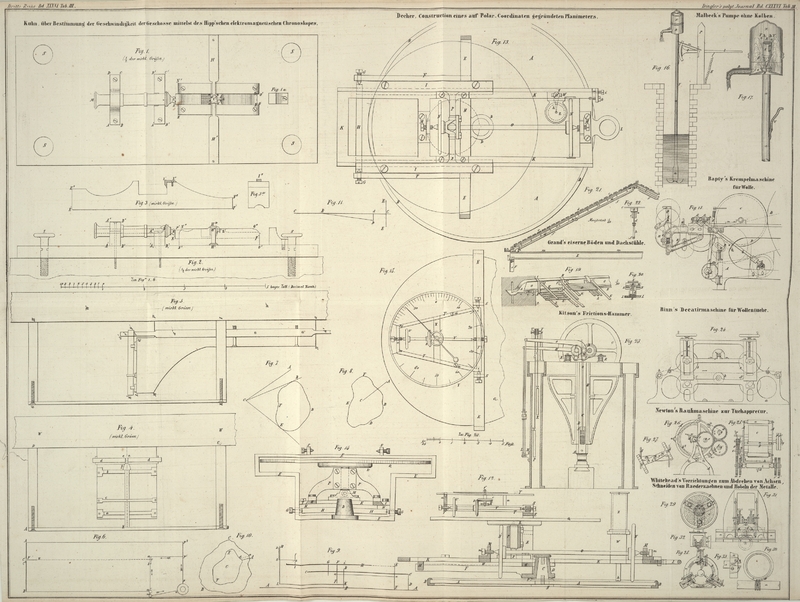

Grand's eiserne Böden und Dachstühle.

Die Vortheile welche die Anwendung des Eisens beim Hausbau in Beziehung auf Dauer,

Festigkeit und Sicherheit gewährt, sind jetzt so anerkannt, daß es schon bei vielen

neuen Bauten benutzt wird.

Abgesehen von der Feuersgefahr, welcher unsere hölzernen Böden und Dachstühle

ausgesetzt sind, haben diese Böden noch andere wesentliche Nachtheile, z.B. die

Biegung welche die Mauern auseinander zu treiben strebt, wenn bei den Balken nicht

die Verzahnung angewendet wird. Die Anker und die Zugstangen, welche man an den

Enden der Balken anbringt, sind nämlich zur Verbindung der Mauern ganz unwirksam,

denn die Balken, welche man der größern Festigkeit wegen bogenförmig macht, erleiden

durch ihre Belastung eine Biegung die mit der gebräuchlichen Verankerung die Mauern

natürlich auf einer größern Fläche nach außen stößt. In solchem Falle wäre es besser

gar keine Anker anzuwenden, weil alsdann das Gebälk nur nach seiner Höhe und seiner

Dicke stoßen würde.

Außerdem sind Böden bei denen zwischen den Balken eine Verschalung oder flache Bogen

von Ziegelsteinen angebracht sind (denn hohle Steine werden nur wenig angewendet),

sehr schwer, und sowohl die massiven als hohlen flachen Bogen sind kostbar,

besonders letztere. Zur Ersparung an Kosten wendet man daher meistens massive Bogen

oder Verschalungen an; diese belasten aber das Gebälk bedeutend, und wenn nun noch

ein Gypsschlag als Boden dazu kommt, so wird stets eine sehr nachtheilige Biegung

veranlaßt. Zu diesen Nachtheilen gesellen sich noch die Schwankungen, welche

veranlaßt werden wenn eine gewisse Anzahl von Personen auf einem Boden

herumgeht.

Diese Nachtheile der hölzernen Böden wurden bei den eisernen, wie man sie bisher

construirte, durchaus nicht vermieden; Hr. Grand hat sie

endlich durch die Erfindung, womit wir uns hier beschäftigen, zu entfernen gesucht,

und ist nach zahlreichen Versuchen zu einem genügenden Resultat gelangt.

Die hauptsächlichsten Vortheile seiner eisernen Böden

bestehen:

1) in einer größeren Festigkeit, durch ein vollkommeneres Verankern und Einlassen der

Balken in das Mauerwerk;

2) in einer bedeutenden Gewichtsverminderung der Böden, indem die Verschalung, so wie

die Bogen von massiven oder hohlen Steinen ganz wegbleiben;

3) in der Vermeidung des Schalles der Böden, durch doppelten Gypsschlag oder

doppelten Bretterboden;

4) in einer Ersparung an Gyps, der nur 4 Centimeter statt 10 oder 15 stark zu seyn

braucht.

Fig. 19 zeigt

einen Durchschnitt des Bodens, parallel mit einem von den

Balken und schief gesehen.

Fig. 20 ist

ein Querdurchschnitt des Balkens.

Jeder Balken ist an beiden Enden durch einen Schuh A

befestigt, durch welchen bei C ein senkrechter Stab

geht, mittelst dessen die Verankerung in dem Mauerwerk bewirkt wird. Eine Stange

oder ein Band B dient dazu, die Schuhe stark gegen die

Enden des Balkens G zu drücken.

Hierzu ist der untere Vorsprung a des Schuhes so geformt,

daß er einen Haken i bildet, in welchen das Ende des

Bandes B paßt; beide Stücke werden durch Klammern j vereinigt und dann wird bei i ein Keil oder Splint eingetrieben, der das Ganze sehr fest

zusammenhält.

Der Schuh, so wie das Ende des Balkens sind in das Mauerwerk, bis zur Linie

1–2 eingelassen.

Auf dem Balken und unter dem Bande B sind Klammern oder

Bügel H angebracht, welche den walzeisernen Balken, der

die Form eines doppelten T hat (siehe Fig. 20), umfassen und

zwischen sich und diesem Balken einen leeren Raum lassen. In diesem Raum ist eine

Klaue I an den Balken festgenietet und in derselben sind

zwei Ausschnitte angebracht, welche das Ende der Stäbe K

aufnehmen, die hinter der Klaue eine rechtwinkelige Biegung haben. Diese Stäbe

tragen den Bretterboden oder die Verschalung D, auf

welcher ein Gypsschlag liegt, der in gewöhnlicher Weise ausgeführt wird. Die unteren

Balken L, welche sich um das Band B krümmen, sind mit den Latten der Decke E

belegt.

Um zu verhindern, daß diese Latten, welche von einander entfernt liegen, aus ihrer

Lage kommen, nagelt man zwei Latten in der Quere darüber.

Die Schwellen M liegen auf den Balken G und das Parquet N ist auf

diesen Balken M befestigt. Auf diese Weise hat man bei

diesen Böden zweierlei leere Räume: einen zwischen dem Parquet N und der Verschalung D, den

andern zwischen dieser und dem Plafond des untern Stockwerks E Durch diesen doppelten leeren Raum wird der Schall des

Bodens beim Daraufgehen sehr gut vermieden.

Man könnte die Klauen I etwas tiefer anbringen und

folglich auch die Verschalung D tiefer legen, um das

Parquet weniger hoch über den Schwellen anbringen zu können.

Das beschriebene und abgebildete Balkensystem mit Schuh und Verankerung, welches jede

Biegung verhindert, läßt sich auch sehr gut in den Fällen anwenden, wo man, wie bei

den Vorderwänden der Magazine, sich genöthigt sieht, die obere Wand auf einem sehr

starken Balken ruhen zu lassen. Solche Balken, welche sich nicht biegen können,

bedürfen nämlich keiner Säulen zur Unterstützung, welche man bei den gewöhnlichen

Constructionen anwenden muß.

Was nun Grand's Dachstuhl-Construction betrifft, so

ist sie in Fig.

21 in einem Querschnitt dargestellt.

Fig. 22 ist

der Querdurchschnitt eines Dachsparrens, nach größerem Maßstäbe.

Die Sparren, welche man 33 bis 35 Centimeter (12 bis 14 Zoll) von einander legt,

bestehen aus einem langen Eisenstab a von der Form eines

T, auf dessen obern Quertheil eine hölzerne Latte

b aufgeschraubt ist. Auf diese der Länge nach

laufenden Latten werden die Querlatten c befestigt,

welche das eigentliche Deckmaterial tragen müssen.

Unter dem eisernen, T-förmigen Sparren a ist ein eisernes Band d

auf der hohen Kante stehend angebracht, bogenförmig gekrümmt und durch die Rippen

e mit dem Sparren a so

verbunden, daß es nur in der Mitte mit letzterm in Berührung steht.

Durch diesen Verbindungspunkt ist der Durchschnitt (Fig. 22) genommen.

An den beiden Enden der Eisenstange d ist eine Spannsehne

f von Eisen angebracht, die man mittelst einer

Mutterschraube g, welche sich auf das untere Ende von

f aufschraubt, mehr oder weniger spannt. Diese Sehne

hat den Zweck, dem Gewicht Widerstand zu leisten, mit welchem die Decke auf den Stab

d drückt und ihn wieder gerade zu biegen sucht. Der

Erfinder hat als Pfeil des Bogens, welcher durch den Eisenstab d gebildet wird, 1 Centimeter per 1 Meter Länge angenommen.

Außer den beiden äußersten Verbindungspunkten ist die Spannsehne f mit dem Stabe d auch durch

mehrere Bügel h verbunden.

Das obere Ende des Sparrens a und des Flachstabes d biegen sich bei i

rechtwinkelig, um an der Firstenplatte k gleichzeitig

mit dem Sparren der andern Dachseite festgenietet zu werden.

Das untere Ende derselben Stücke a und d biegt sich auf gleiche Weise rechtwinkelig und ist mit

dem Flachstabe l zusammengenietet, der sich längs des

ganzen Gebäudes erstreckt und auf diese Weise die ganze Last des Daches trägt.

Man sieht ein, daß jede von den beiden Dachfaçaden auf einer solchen Platte

aufstehen muß. Damit das Gewicht der Bedachung diese beiden Platten l nicht auseinander rücken und das Dach sich nicht

zusammendrücken kann, sind beide Platten durch eiserne Zugstangen m mit einander verbunden, indem die Enden derselben an

die Platten l festgenietet wurden. Diese Zugstangen sind

in den Gyps oder die Bretter des Bodens eingelassen, so daß sie nicht

hervorstehen.

Unten an den beiden Dachfaçaden ist gewöhnlich eine Rinne n angebracht, die im Innern mit Gyps oder mit Holz

bekleidet seyn kann.

In sehr vielen Gebäuden liegen die Eisenplatten l, an

denen die unteren Enden der Sparren festgenietet wurden, auf den äußern Mauern

desselben.

Bei unserer Construction haben wir aber ein Gebäude mit einer obern Etage angenommen,

welche hinter der äußern Wand zurücksteht und mit einem (nicht abgebildeten) Balcon

versehen ist. In diesem Fall ruhen die Platten l auf den

Balken C, welche ihrerseits vor der Wand des obersten

Stockwerks F getragen werden.

Diese Wand besteht aus senkrechten Eisenstäben s von T-Form, die unten auf den Balken des Bodens der

untern Etage aufstehen und durch angenietete Klauen, welche über die Balken greifen,

festgehalten werden.

Der obere Theil der Säulen s trägt ein ebenfalls eisernes

Rahmstück von T-Form u, auf welchem die Balken E ruhen, mit denen

die Winkel v verbunden sind, die das Auseinandergehen

der Wände F zu verhindern haben.

Die senkrechten Säulen s sind außerdem mit dem

Rahmenstück u durch Dachstuhlsäulen und unter einander

durch Querbänder verstärkt, die jedoch von den eingemauerten Ziegelsteinen ganz

umgeben werden; sie leisten jedem Seitendruck Widerstand. Die Säulen s stehen 2 Meter (6 Fuß) auseinander, jedoch da wo

Fenster und Thüren erforderlich sind, nach deren Dimensionen.

Werden Latten an den Spannsehnen f befestigt, so kann man

die innere Seite der Dachwände plafonniren.

Diese Dachstühle sind weit leichter als die bisher gebräuchlichen; das Gewicht eines

Quadratmeters übersteigt 12 Kilogr. nicht, während diese Fläche bei andern eisernen

Dachstühlen 20 bis 25 Kilogr. wiegt.

Die Widerstandsfähigkeit derartiger Sparren ist sehr bedeutend; bei einem von dem

Erfinder angestellten Versuche wurden drei Sparren von 4,31 Meter (10 Fuß) Länge in

der Mitte mit mehr als 350 Kilogr. (7 Centnern) belastet, bogen sich aber kaum um 5

Millimeter (2 Linien).

Diese Construction ist bei Gebäuden von allen Formen und Größen anwendbar.

Tafeln