| Titel: | Rauhmaschine zur Tuchappretur, welche sich W. E. Newton zu London, einer Mittheilung zufolge, am 29. Januar 1853 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 136, Jahrgang 1855, Nr. XLVIII., S. 196 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Rauhmaschine zur Tuchappretur, welche sich

W. E. Newton zu

London, einer Mittheilung zufolge, am 29. Januar

1853 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Januar 1855, S.

25.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

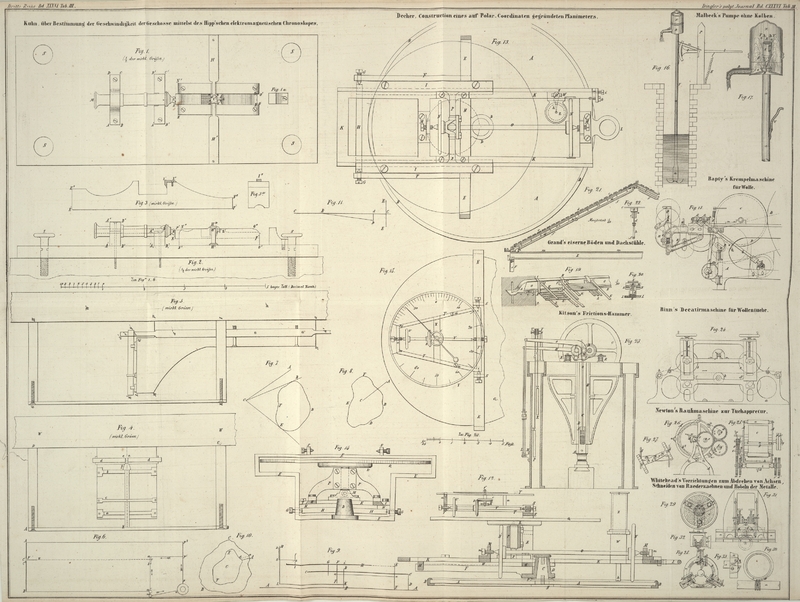

Newton's Rauhmaschine zur Tuchappretur.

Nach der früheren Appretirmethode wurde das Tuch in verticaler Lage aufgespannt, und

die Distelrahmen wurden in der Richtung der Kette über dasselbe hin- und

herbewegt, um die Fasern aufzurauhen. In allen neueren Fabriken geschieht jedoch

diese Operation auf einer Rauhmaschine (gig-mill), in welcher das von einer Walze zu der andern übergehende

Tuch mit der Oberfläche einer mit Disteln besetzten rotirenden Trommel in Berührung

kommt. Auf diese Weise wird das Tuch mehreremale hin- und zurückgezogen. Da

jedoch die Trommel beständig nach

einer Richtung rotirt, so findet auch das Aufkratzen nur

in einer Richtung statt. Um nun die Handarbeit, bei welcher die Disteln auf der

Oberfläche des Tuchs vor- und zurückbewegt werden, vollkommener nachzuahmen,

ist es nothwendig, das Tuch von der Maschine abzunehmen, dasselbe von seiner Walze

in einen Haufen auf den Fußboden abzuwickeln, umzukehren und mit dem andern Ende

wieder an die Walze zu befestigen. Das Tuch wird alsdann wieder auf die Tuchwalze

gewickelt, bevor die Operation des Rauhens nach der entgegengesetzten Richtung

anfangen kann. Diese Operation, welche für jede Maschine täglich ungefähr 3 Stunden

Zeit erfordert, wird durch vorliegende Verbesserungen beseitigt.

Die Erfindung besteht darin, daß man die Walzen, welche das Tuch enthalten, eine über

der andern in einem Gestell anordnet, welches in einer verticalen Ebene drehbar ist.

In Folge dieser Einrichtung wechseln alsdann die Tuchwalzen ihre Lage gegen

einander, wodurch das Tuch rücksichtlich der Disteln (Karden) eine entgegengesetzte

Bewegungsrichtung annimmt.

Fig. 25

stellt die Maschine im Grundrisse, Fig. 26 in der

Endansicht, Fig.

27 einen besondern, nachher zu erläuternden Theil der Maschine dar. A ist das Hauptgestell der Maschine; C die Haupttrommel, auf welcher die Distelrahmen

angeordnet sind. Diese Trommel kommt während der Rotation mit dem Tuch in Berührung.

a, a sind hölzerne Walzen, über welche das Tuch

gespannt wird. b, b' Tuchwalzen, auf welche das Tuch

sich wickelt, indem es während der Operation des Rauhens von der einen Walze nach

der andern geleitet wird. Eine der Tuchwalzen b, und die

Stirnräder d und e' sind an

die Achse c, die andere Walze b' und die Räder e und d' an die Achse f befestigt. Diese Achsen

rotiren in Lagern, welche an ein drehbares Hülfsgestell g befestigt sind.

Die Construction und Wirkungsweise dieser Vorrichtung ist folgende. b ist eine flache Metallstange, welche einen Theil des

Maschinengestells bildet. Aus der Mitte dieser Stange ragt der Zapfen i hervor, durch dessen Ende der Stift k gesteckt wird. An der Stange h und auf einer Seite ihrer Mitte ist ein Knopf m angebracht, dessen Stiel in der Stange h mit

einer Schraube n wirksam ist. In dem Gestell g befinden sich zwei rectanguläre Löcher o, o' deren jedes über den Knopf m geschoben werden kann. Dieser läßt sich alsdann umdrehen und mittelst

seiner Schraube n an das Gestell g, an die Platte h und das Hauptgestell der

Maschine befestigen. Wenn der Knopf so gedreht wird, daß er mit der rechteckigen

Oeffnung des Gestells g correspondirt, so kann letzteres

rückwärts auf den Bolzen i gegen den Stift k geschoben werden. Man kann ihm alsdann sammt den

Tuchwalzen und den Stirnrädern eine Drehung von 180 Graden geben, welche die Walze

b' in die Lage b und die

Räder d' und e' in die Lage

d und e bringt. Das

Gestell g wird sodann gegen die Platte h geschoben, wobei die Oeffnung o' über den Kopf des Knopfes m hinweggeht;

dieser befestigt mittelst einer halben Drehung das Gestell g an die Maschine. Die an der Achse q

befindlichen Rollen p und p'

übertragen die Bewegung auf die Maschine. An dem andern Ende dieser Achse befindet

sich ein langes Getriebe r. s ist ein an die Rolle v befestigtes Zwischenrad, welches sich mit dieser Rolle

frei um die kurze Achse t dreht; w ein auf dem Arm x ruhender Hebel, mit dessen

Hülfe das Zwischenrad s mit dem einen oder dem andern

der Räder d oder e in

Eingriff gebracht wird, wobei es aber mit dem Getriebe r

stets in Eingriff bleibt. Wenn das Rad s in das Rad d greift, so wickelt sich das Tuch auf die Walze b auf, und von der Walze b'

ab. Wird aber der Hebel w in die in Fig. 25 durch PunktirungenPnnktirungen angedeutete Lage gebracht, so greift das Rad s

in das Rad e des Tuchbaumes b, und dieser rotirt alsdann nach der Richtung des Pfeils y, wobei er das Tuch aufwickelt und von der Walze b abwickelt, welche, da sie mit dem Rade s nicht mehr in Eingriff steht, frei rotiren kann.

Bei Beginn der Operation wird das eine Ende des Tuchs auf gewöhnliche Weise an die

Walze b befestigt; es läuft alsdann über die Walzen a, wobei es mit der Oberfläche der Trommel zweimal in

Berührung kommt, läuft unter den Walzen a' hinweg, und

wickelt sich auf die andere Walze b'. Wird nun die

Maschine in Gang gesetzt und der Hebel w so bewegt, daß

er das Rad s mit dem Rade d

in Eingriff bringt, so dreht sich letzteres nach der Richtung des Pfeiles z und das Tuch wird auf die Walze b gewickelt und von b¹ abgewickelt.

Inzwischen kommt die rasch rotirende Trommel C bei b², b² mit dem

Tuch in Berührung und bearbeitet dasselbe mit ihren Karden. Damit nun diese

Operation längs der Oberfläche nach beiden Richtungen vor sich gehen kann, wird das

Tuch von einer der Walzen ganz losgemacht und auf die andere gewickelt; dann wird

das Gestell g um den Bolzen i gedreht, wodurch die Stellung der Walzen b,

b' und der Räder d, e, d', e' umgekehrt wird. Die Folge hievon ist die Bearbeitung

des Tuchs durch die Kardenwalze in einer der vorherigen entgegengesetzten

Richtung.

Tafeln