| Titel: | Ueber die verbesserte Mühlsteinhaue und Büchse des Mühlenbaumeisters Nagel in Hamburg; von Hrn. Professor Dr.Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 136, Jahrgang 1855, Nr. LX., S. 245 |

| Download: | XML |

LX.

Ueber die verbesserte Mühlsteinhaue und Büchse

des Mühlenbaumeisters Nagel

in Hamburg; von Hrn. Professor Dr.Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1854, Heft 6.

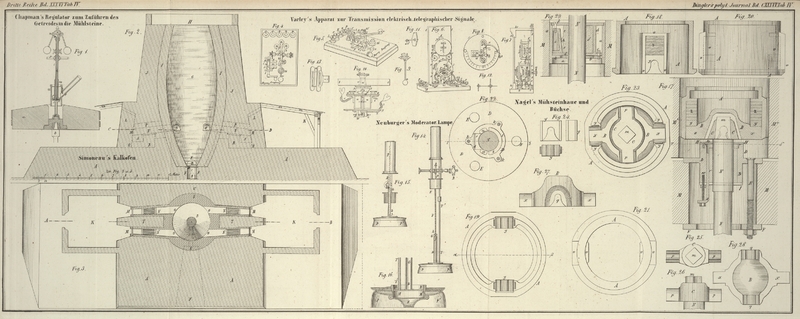

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Ueber Nagel's verbesserte Mühlsteinhaue und Büchse.

Ungeachtet der wesentlichen Verbesserungen, welche bei dem neuem Mühlwesen die

Aufhängung des Läufersteins der Getreidemühlen, durch Einführung sogenannter

beweglicher (Bügel-) Hauen (Rhinen) und insbesondere der von Fairbairn in Manchester zuerst construirten Hauen, nach

dem Principe des sogenannten Hook'schen Gelenkes oder

ähnlich der Compaß-Aufhängung auf Schiffen (daher auch Compaßhaue genannt),

erfahren hat, lassen doch alle diese Anordnungen noch Manches zu wünschen übrig, und

ist es daher ganz begreiflich, wenn sich noch fortwährend denkende Fachmänner mit

der Verbesserung gedachter Mechanismen beschäftigen. Aehnliches, wenn auch nicht in

gleichem Maaße, läßt sich von den Halslagern der Mühlspindeln im festliegenden

Bodensteine, oder der sogenannten Büchse (Buchs) sagen, wovon die aus Gußeisen mit

Bronzefuttern zwar hin und wieder, namentlich bei den Mühlen mit fabrikmäßigem

Betriebe, Eingang gefunden, an vielen Orten (besonders im Königreiche Hannover) und

vorzüglich bei der sogenannten Kleinmüllerei, Postenmüllerei, aber wieder verlassen

und abermals durch die alte Holzbuchs ersetzt wurden. So kommt es denn, daß man bei

sonst ganz anerkennungswerthen Mühleneinrichtungen, die früher berüchtigte

Scandalgeschichte wiederfindet, daß unter der Buchs, um die Mühlspindel herum, ein

Leinwandsack gebunden

ist, um mindestens das Getreide zu sammeln, welches durch das von vorn herein als

undicht bekannte Halslager längs dem Mühleisen herabläuft.

Recht erfreulich war es mir daher, vor Kurzem im Herzogthume Holstein, in und um

Hamburg, eine Hauen- und Büchsen-Anordnung bei neueren Mahlmühlen zu

finden, die mir besser als alle bisher bekannten schien und meines Wissens noch

nirgends besprochen wurde.Selbst in der letzten Lieferung des Wiebe'schen

Werkes „Lehre von den einfachen Maschinentheilen“, wo

Seite 421 (§. 155) die „schwebenden

Hauen“ ausführlich beschrieben und beurtheilt

werden, geschieht der Nagel'schen Anordnung keine

Erwähnung.

Als Constructeur dieser Haue wurde mir Hr. Mühlenbaumeister Nagel in Hamburg bezeichnet, auch ich bald nachher, durch die bekannte

Zuvorkommenheit und Liebenswürdigkeit dieses Herrn, in den Stand gesetzt, ein

Exemplar derselben für die Maschinenmodellsammlung der polytechnischen Schule in

Hannover beziehen zu können, so daß ich jetzt, mit Benutzung anderer gütiger Winke

Hrn. Nagels, nachstehende Mittheilung zu machen im Stande

bin.

Im Allgemeinen ist die Nagel'sche Haue als eine

verbesserte Compaßhaue zu betrachten und besteht das Wesentliche der Verbesserung in

Folgendem:

1) Kommen die getrennten gußeisernen Schuhe oder Lagerstellen der äußeren Hauezapfen

in der Mantelfläche eines gußeisernen Hohlcylinders mit einander verbunden vor,

weßhalb sie stabiler und übereinstimmender befestigt werden können.

2) Kann ein Höherstellen oder Justiren dieser Lagerpunkte ohne Weiteres erfolgen,

ohne das sonst erforderliche zeitraubende und mühsame Einspitzen der getrennten

Schuhe und deren Befestigung durch Blei etc. vornehmen zu müssen.

3) Kommt der Aufhängepunkt des Läufers viel höher (unter allen Umständen stets über

den Schwerpunkt des SteinesBei der Bügelhaue mit Treiber befand sich der Aufhängepunkt zwar auch über

dem Schwerpunkte des Steines, allein die Reibung der Treiberklaue war so

groß, daß ein freies Spiel des Läufers fast unmöglich war. Endlich forderte

es eine astronomische Genauigkeit, um beide Klauen zum gleichmäßigen Angriff

zu bringen, ohne welchen der Stein nur würgen, aber niemals gut mahlen

konnte.) zu liegen, ohne jedoch dadurch die Entfernung zwischen Halslager (Buchs)

und Aufhängepunkt nachtheilig vergrößern zu müssen, wodurch die Wirkungen der über

dem Aufhängepunkte im Steine auftretenden Flieh-(Schwung-)kräfte

bedeutend vermindert werden.

4) Wird durch die große Höhe, bis zu welcher die Steinbüchse in das Läuferauge

hineinreicht, es fast unmöglich gemacht, daß Schrot oder Sand an die Metallbacken

des Halslagers kommen kann.

Auf Mühlen, wo zum Theil unreines Korn gemahlen wird, war es bisher kaum möglich

Metallbacken anzuwenden, weil solche bei einigermaßen mangelnder Sorgfalt immer

schnell zerstört wurden und alle künstlichen Verschlüsse sich als unzureichend

erwiesen.

Zur gehörigen Verständniß von Nr. 3 wird Folgendes dienen.

Bekanntlich setzt man die französischen Mühlsteine aus vielen einzelnen Stücken

zusammen, welche besonders der Höhenrichtung nach sehr ungleich sind, weßhalb man

auch in der Regel den oberen Theil des Läufers aus Gyps und Steinbrocken

zusammenbäckt. In beiden Fällen haben gleich große Theilchen des Läufers in

verschiedenen Höhen und Abständen von der Drehachse des Steines verschiedenes

Gewicht, und man sucht deßhalb den Läufer vor dem Gebrauche durch entsprechendes

Eingießen von Blei zu adjustiren. Dieser Gleichgewichtszustand entspricht aber nur

dem ruhenden Steine, nicht aber dem in Umdrehung gesetzten, indem in letzterem Falle

die Flieh- oder Schwungkräfte der einzelnen Stellen verschiedener Dichte

gleichsam so auftreten, als wären daselbst sonst isolirte Gewichte befestigt, deren

Drucke in der Horizontalebene wirken und nur durch andere Gegendrucke, in gleicher

Ebene und in der rückwärtsgerichteten Radiusverlängerung thätig, aufgehoben werden

können. So lange letzteres nicht geschieht, müssen schwankende, ungleichförmige, und

einseitige Abnutzung erzeugende Bewegungen eintreten, die man begreiflicher Weise so

viel als nur möglich beseitigen muß. Da nun, wie bemerkt, der obere Theil des

Läufers vor Allem, oft fast allein, derartige Stellen von sehr verschiedener Dichte enthält, so wird das Höherbringen des

Befestigungspunktes des Steines im Läuferauge offenbar die Hebelarme der über der

Aufhängestelle vorkommenden Fliehkräfte verkürzen und somit die nachtheiligen

Wirkungen der letzteren vermindern.

Nach diesen Vorbemerkungen, welche zur Würdigung des Gegenstandes ausreichend seyn

werden, gehe ich zur Beschreibung der Abbildungen Fig. 17 bis 29 (in 1/6

wahrer Größe) der fraglichen Haue und Büchse über.

Vor Allem ist zum raschen Verständniß zu bemerken, daß hier außer der gewöhnlichen

Haue und der Büchse noch ein dritter Körper, ein Hohlcylinder A vorkommt, welcher im Läuferauge völlig fest gemacht wird und zur

Aufnahme der Schuhe oder Lagerkörper der Zapfen x der

Compaßhaue bestimmt ist. Sodann ist zu rathen einen Blick auf die vollständige

Zusammenstellung aller Theile zu werfen, wie solche aus der senkrechten Durchschnittsfigur 47 (den

Schnitt nach 1, 2 von Fig. 22 genommen)

erkennbar ist. Der Hohlcylinder A ist in vier Ansichten,

Fig. 18

bis Fig. 21

gezeichnet, wobei bemerkt werden muß, daß Fig. 18 einen

Durchschnitt nach α, β vom Grundrisse Fig. 19

genommen darstellt, Fig. 20 eine Ansicht von außen und Fig. 21 eine solche von

oben gibt.

Außerhalb ist dieser Hohlcylinder A ein wenig kegelförmig

geformt, so wie unterhalb, zur Verstärkung, mit einem vorspringenden Rande versehen.

Die eigentlichen Schuhe werden durch besonders geformte, prismatische verstärkte

Räume v, v gebildet (Fig. 20 punktirt

gezeichnet), in welchen sich die bronzenen Futter oder Lagerschalen für die

Hauezapfen auf- und abschieben lassen ohne dabei herauszufallen. Die oberen

Partien der Verstärkungen oder Lagerführungen v, v sind

mit hölzernen Klötzchen z, z ausgefüllt, die vermehrt

oder vermindert werden können und mit Leichtigkeit eine Verstellung und frische

Befestigung der Haue zulassen.

Die Haue B ist im Allgemeinen Fairbairn's Compaßhaue und von Fig. 25 bis Fig. 28

verschieden geformter einzelner Theile wegen besonders gezeichnet. Dabei ist C der sogenannte Mitnehmer, welcher auf dem viereckigen

Theile m des Mühleisens N

unverrückbar fest seinen Platz findet, mit zwei Zapfen p

versehen ist, deren Lagerstellen bei q in der

halbkugelförmigen Haue B angebracht sind. Außer der

schon erwähnten Fig. 17 ist jetzt noch auf die von unten gesehene völlige

Zusammenstellung letztbemerkter Theile aufmerksam zu machen, welche mit Fig. 23

bezeichnet ist.

Die Einrichtung der Büchse oder des Halslagers D der

Mühlspindel ist ebenfalls aus Fig. 17, so wie aus der

nach γ, δ letzterer Figur genommenen

Durchschnittszeichnung Fig. 22 zu erkennen.

Die beiden Bronzefutter r und t,

t, welche die Mühlspindel N umfassen, sind in

Nuthen des Hohlcylinders D verschiebbar und können

deßhalb niemals seitlich ausweichen oder wegen verdrehter oder verschobener Lage

ungewöhnlich raschen Abnutzungen unterliegen, wie dieß bei vielen der zeither

angewandten Metallbüchsen der Fall war. Das Futterstück r ist durch Keil s und Schraube w stellbar gemacht, so wie die prismatischen freien

Räume u zwischen den Bronzeschalen r, t zur Einbringung von besonderem Stopfzeuge benutzt

werden können. Zum gehörigen Schließen der Büchse D

dienen oben und unten die Deckel H und I, welche durch Schrauben k

mit versenkten Köpfen festgehalten werden.

Die Befestigung der Büchse im Bodensteine M erfolgt durch

drei Schrauben E, deren Köpfe einerseits in dem

verbreiterten Rande von D versenkt sind, während

andererseits ihre Muttern gegen einen schmiedeisernen Ring F gepreßt werden.

Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, daß seit Kurzem hier im Lande

eine von der vorbeschriebenen verschiedene Gattung von Mühlsteinbüchsen als etwas ganz Neues und sehr Empfehlenswerthes

angepriesen wird, womit ich mich durchaus nicht einverstanden erklären kann. Vor

Allem muß ich nämlich bemerken, daß diese Büchse bereits seit langer Zeit durch Armengaud's Werk: Publication

industrielle, Vol. I. Pl. 27 bekannt ist,

sodann aber entschieden verneinen, daß sie im Stande sey die vorbeschriebene Nagel'sche Büchse zu ersetzen.

Um aber in letzterer Beziehung alle unsere Leser in gehöriger Weise an der

Beurtheilung Theil nehmen lassen zu können, fügen wir in Fig. 29 eine

Durchschnittsansicht dieser Armengaud'schen Büchse bei

und bemerken zum Verständniß derselben Folgendes:

a ist ein gußeiserner, die ganze Büchse umschließender

Hohlcylinder, innerhalb mit einem concentrischen, ringförmigen Rande b versehen, um auf diesem die Büchse selbst mittelst

Schrauben c befestigen zu können. Die Mühlspindel N wird dabei von drei Metallschalen h und von zwischen je zwei derselben vorhandenen

Hanfstopfzeugen f umfaßt.

Ebenso dienen drei Keile i, welche durch Schrauben k stellbar sind, zum Anziehen der Futter, wobei gedachte

Keile nicht unmittelbar gegen die ebenen Flächen der Metallfutter e, sondern gegen vorspringende Nasen derselben

drücken.

Tafeln