| Titel: | Das Verfahren des Ingenieurs Kind beim Abbohren weiter Schächte. |

| Fundstelle: | Band 136, Jahrgang 1855, Nr. LXXV., S. 326 |

| Download: | XML |

LXXV.

Das Verfahren des Ingenieurs Kind beim Abbohren weiter

Schächte.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Kind's Verfahren beim Abbohren weiter Schächte.

Wir haben über das in ökonomischer und technischer Beziehung so höchst wichtige

Abbohren der Schachte nach dem Kind'schen Verfahren

bereits im polytechn. Journal Bd. CXXXIV S.

83 interessante Bemerkungen von dem belgischen Bergingenieur Chaudron und in demselben Bande S. 187 auch einige

Bemerkungen über das frühere und jetzige Verfahren der preußischen Bergingenieure

Heyn, Kindermann, Honigmann und Rossenbeck mitgetheilt. Ein competenter Richter, der königl.

Oberbergamtsassessor Huyssen zu Berlin, gibt dem neuern

und verbesserten Kind'schen Verfahren den Vorzug, und es

sind nach demselben auch schon mehrere Schächte in Westphalen (im Ruhrbecken), im

Wormreviere bei Aachen und im Halberstädter Bezirke abgebohrt worden.

Wir haben schon bemerkt, daß das Abbohren von Schachten durch wasserreiches oder

schwimmendes Gebirge, wie es nicht selten über dem Steinkohlen- und dem

Braunkohlengebirge vorkommt, eine große Wichtigkeit hat, und daß es in der Folge,

nachdem mehr Ingenieure Erfahrungen in diesem schwierigen Betrieb erlangt haben,

sehr allgemein angewendet werden wird. Ein gewöhnlicher Schachtbetrieb ist im

schwimmenden Gebirge ohne bedeutende Maschinenkräfte nicht möglich und die

Anschaffung, Aufstellung und Unterhaltung derselben ist sehr kostbar. Da aber die

Schächte zur Erreichung oder Ausrichtung des Steinkohlengebirges oft bloße

Aufschlußschächte sind, welche, sobald man sich von dem wirklichen Vorhandenseyn der

übrigens schon bekannten Flöhe überzeugt hat, oft nicht lange offen bleiben, so sind

große Geldopfer um so eher zu scheuen. Kind, sowie auch

seine Vorgänger, stellen aber einen fahrbaren Schacht ohne

Wasserhaltungsvorrichtungen und ohne die mühselige und ungesunde

Cuvelirungs-Arbeit wasserdicht her; es ist daher klar, daß ein Betrieb mit

solchen Vorzügen eine bedeutende Zukunft haben muß.

Man hatte bisher keine genaue Beschreibung des von Hrn. Kind zu Stiring bei Forbach im franz. Moseldepartement zum Aufschluß des

Steinkohlengebirges, welches ein Flügel des Saarbrücken'schen ist, angewendeten

Verfahrens, das sich der Erfinder patentiren ließ; jetzt erschien aber eine solche

in dem Werke des belgischen Bergingenieurs Ponson zu

Lüttich: Traité de l'Exploitation des Mines de

Houille (4 Bände), von welchem demnächst eine deutsche Bearbeitung von dem

Bergingenieur Dr. C. Hartmann

erscheint; diese Beschreibung, dort in mehreren Kapiteln vertheilt, theilen wir hier

auszugsweise und zusammengestellt mit.

Die Werkzeuge des Hrn. Kind sind: ein großer und zuweilen

auch ein kleiner Schachtbohrer, welche den Zweck haben,

das feste Gestein durch den Stoß oder Schlag zu zermalmen; ferner ein Löffel und ein Krätzer zum

Heraushohlen der von dem Bohrer losgemachten Gesteinsbruchstücke. Die von Kind angewendeten Mittel zum wasserdichten Ausbau des

abgebohrten Schachtes, oder die sogenannte Cuvelirung ist der Art, daß das Wasser

vor Einbringung derselben nicht aus dem Schachte herausgeschafft zu werden

braucht.

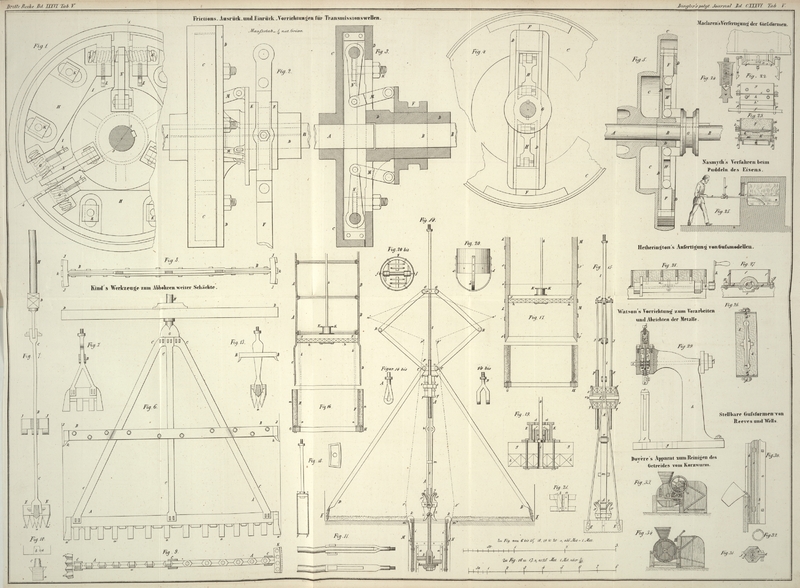

Der große Bohrer (Fig. 6, 7, 8 und 9) besteht aus eilf

Theilen und den Zähnen, und diese Theile sind durch Bolzen und Schließkeile mit

einander verbunden, da die Größe des Werkzeuges die Construction aus einem Stück

nicht gestattet. Jedoch gewährt diese Zusammensetzung des Bohrwerkzeugs aus mehreren

Stücken den Vortheil, daß das Werkzeug leicht transportirt und daß die einzelnen

Theile leicht reparirt und ersetzt werden können. Die Adjustirung muß aber mit

großer Vorsicht bewirkt werden, damit alle Theile des Werkzeuges ein festes und

zusammenhängendes Ganzes bilden.

Das Hauptstück des Bohrers ist ein starker Balken A, A,

Zahn- oder Meißelträger genannt, der in Fig. 9 in einer Ansicht

von der untern Seite dargestellt ist. In seine untere Fläche (Fig. 10) sind conische

Löcher b eingebohrt, in welche die Zapfen oder Angeln

c an den Zähnen oder Meißeln a, a, a etc. eintreten und durch die Nägel oder Bolzen d darin festgehalten werden, ohne daß dadurch Zapfen

oder Loch wesentlich geschwächt würden. Bei dieser Verbindung hat man von schiefen

Schlägen oder Stößen des ganzen Werkzeuges weniger zu fürchten, als es bei Schrauben

mit Muttern der Fall seyn würde. Da die Meißel a, a, a

(Fig. 6

und 7), welche

unter einer von den Seiten des Trägers angebracht worden sind, genau den

Zwischenräumen zwischen den Meißeln auf der andern Seite entsprechen, so entgeht

kein Theil des Gebirges den Angriffen der Werkzeuge, und diese machen keine Furchen

auf dem Schachtorte, wodurch die Reinigung verhindert und der Nutzeffect bedeutend

vermindert werden würde.

Da außerdem jeder Meißel eine um so größere Peripherie beschreibt, je entfernter von

der Mitte des Werkzeugs er angebracht und hierbei seine Wirkung um so geringer ist,

so stellt man sie in dem Maaße näher aneinander, je mehr sie nach den Enden des

Balkens zu liegen. Geht der Schachtbohrung ein Bohrloch von geringerem Durchmesser

voran, so bleiben die Meißel in der Mitte weg und lassen, je nach den Umständen,

einen leeren Raum von 24 bis 32 Zoll. Die beiden Enden des Meißelträgers sind mit 20

Zoll langen Kreissegmenten E, E versehen und diese

enthalten vier Meißel a', a', a von denselben Dimensionen wie die

vorhergehenden, welche auf dieselbe Weise angebracht sind und 1 1/2 Zoll über das

Segment hervortreten. Dieser Vorsprung hat den Zweck, den Schlag zu sichern und jede

geneigte Stellung des Werkzeugs zu verhindern, indem es eine solche unfehlbar

annehmen würde, sobald ein Meißel in eine Kluft träte; endlich wird dadurch auch das

Einklemmen des Trägers zwischen die Schachtstöße verhindert.

Die Arme C, C, C, an denen das Werkzeug hängt, umfassen

mit ihren gabelförmigen Enden einerseits den Meißelträger und andererseits den Kopf

des Werkzeugs, der aus einer eisernen Scheibe G besteht.

Dieselbe läuft in eine cylindrische Stange von etwa 12 Fuß Länge und hinreichender

Stärke aus, um den Schlag wirksam zu machen. Das Werkzeug ist freifallend, d.h. der

obere Theil läuft in einer Coulisse (Fig. 11) mit oder ohne

Schlagmechanismus, Vorrichtungen des gewöhnlichen Kind'schen Freifallbohrers, die wir hier als bekannt voraussetzen.

Die drei Arme sind von zwei eisernen Flachstäben B, B

umgeben, welche die Festigkeit des Apparates erhöhen, ihm Steifheit geben und die

Stärke der Schwankungen vermindern. Diese, durch Bolzen und Muttern vereinigten

Stäbe halten zwischen ihren Enden die Ansätze von Kreissegmenten I, I fest, von denen jedes mit drei Meißeln K, K versehen ist, deren Schneiden um 3/4 Zoll

hervorragen und die von dem Bohrer an den Stößen zurückgelassenen Unebenheiten

wegnehmen, den Schacht nachbohren und ihm einen constanten Durchmesser sichern. D, D endlich ist ein Querstück von Eichenholz, welches

an der Stange H befestigt ist und als Führer dient; es

hat genau den Durchmesser des Schachts und trägt dazu bei, letztern im Lothe zu

erhalten. Das Gewicht des Apparats beträgt etwa 75 Centner.

Der kleine Bohrer. – Einige locker gebohrte

Gesteine häufen sich vor Ort des Schachtes an und erhärten so stark, daß es oft

schwierig ist, sie mit Hülfe des Ventillöffels aufzuholen. Dieß ist z.B. mit dem

rothen Sandstein der Fall, der so häufig im Hangenden des Steinkohlengebirges

vorkommt und für welchen Hr. Kind einen eigenthümlichen

Krätzer erfunden

hat, der ihn leicht aufholt. Um sich dieses Werkzeuges zu bedienen, muß dem

Schachtbohrer ein Bohrloch von 26 Zoll Weite vorangehen, und dieß wird mittelst des

kleinen Bohrers hergestellt, der in Fig. 12Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. und 13 dargestellt ist und

dieselbe Construction wie der große hat; seine einzelnen Theile sind auf dieselbe

Weise angeordnet: a, a ist der Meißel, B, B die leitende oder führende Traverse etc.

Das dem Bohrschacht vorangehende Bohrloch dient nicht allein zur Aufnahme des

Bohrschmantes, der von dem Kratzer hineingeführt wird, sondern auch zur Leitung der

Bohrung, indem es die Beschaffenheit der zu durchsinkenden Schichten vorher angibt.

Man wendet die so vorausgehenden Bohrlöcher auch als von 16 bis 56 Zoll weite

Schächte an, die zur Wetterführung, zum Aufschluß der Kohlenflötze u.s.w.

dienen.

Der Löffel ist ein hohler Cylinder von 16 bis 19 Fuß

Länge, der aus 3 Millimeter starkem Blech angefertigt ist. Sein Durchmesser ist

etwas geringer als der des Bohrlochs, in welchem er sich frei bewegen muß. Unter

seiner untern Oeffnung (Fig. 20) kreuzen sich

zwei eiserne Bügel d, d', welche mit Bolzen an den

Cylinderwänden befestigt sind und die Einführung des Werkzeugs in das Bohrloch

erleichtern. Dieselbe Oeffnung ist durch zwei Klappen (Fig. 20 bis) verschlossen, die sich mittelst Haspen um eine

gemeinschaftliche Achse f, f drehen; die Riegel g, g, mit denen die Klappen versehen sind, ruhen auf

einem kreisrunden Ringe und gestatten kein Selbstöffnen. Das obere Ende dieses

Apparates ist in Fig. 14 im Durchschnitt dargestellt und mit den Buchstaben M, N bezeichnet. Unter der Oeffnung halten vier eiserne

Blätter a, a, welche an den innern Seiten des Cylinders

angeschraubt worden sind, zwei ebenfalls eiserne Stangen b,

b, die kreuzweis über einander liegen. Ueber diese greift die Gabel c mit vier Zacken, deren Stange oben in jenem halbrunden

Knopfe ausläuft, dessen Scheitel 4 Zoll über der Oeffnung hervorsteht. Ein Keil und

ein Splint h, c verbinden diese Gabel mit den Traversen

ganz fest. Vier platte Stücke i, i, welche in den

zwischen den ersten Blättern gebliebenen Räumen festgenietet sind, endigen in runden

Theilen k, k, die auf einem cylindrischen Ringe

aufliegen. Sie ruhen auf der Kante m', m' des vorangehenden Bohrlochs und halten den Löffel

aufgehängt, ohne daß dazu das Gestänge erforderlich ist. Endlich ist um den obern

Ring des Cylinders eine lederne Garnitur oder Liederung angebracht, welche, indem

sie sich an die Bohrlochwände anlegt, den Durchgang des Bohrschmantes zwischen

diesen und dem Löffel gestattet.

Der Niedergang des Löffels bis vor Ort des Bohrloches wird mit Hülfe einer Art Gabel

(Fig. 14 bis, A und B) bewirkt, die mit zwei Haken versehen ist, welche in

entgegengesetzter Richtung zu einander gekrümmt sind. Dieses mit dem

Bohrgestänge verbundene Werkzeug wird von den Arbeitern unter eine von den Traversen

b, b gehängt, der Löffel geht hinab, bis er auf der

Oeffnung des Bohrlochs aufsitzt, und die niedergehende Bewegung wird fortgesetzt,

bis die Haken von dem Kreuze gelöst sind; läßt man dann jene einen kleinen

Kreisbogen beschreiben, so wird das Gestänge gehoben und der Löffel bleibt in der

Vertiefung hängen.

Der Krätzer (Fig. 14 und 15) besteht

aus einem langen Abfallstücke A, A, d.h. aus einer

zweiarmigen Gabel, die mit dem Gestänge verbunden ist, aus zwei mit Gelenken

versehenen Stangen B, C, D und BCD, welche an ihrem untern Ende mit Kratzen E, E zum Zusammenziehen des Bohrschmantes versehen sind.

Er besteht ferner aus zwei Hebelarmen BG, BG und aus zwei Kolben F,

F, welche von Holzblöcken umgeben sind.

Das Abfallstück endigt unten in einen kugelförmigen Knopf, auf welchem sich um ihre

Achse vier Haken X, X drehen, deren untere Enden, in

Folge des Druckes durch die Federn y, y, fortwährend

dahin gedrängt werden, sich einander zu nähern. In dem Abfallstücke A, A bewegt sich eine Stange l,

l frei, aber nur wiederkehrend auf und nieder. Diese senkrechte Bewegung

ist jedoch beschränkt und zwar einerseits durch das untere Ende des Gabelstückes und

andererseits durch die Berührung des Knopfes m an der

Stange mit der Erweiterung v an der Gabel. Wenn sich

ersterer auf die zweite stützt und die aufgehende Bewegung fortdauert, so erheben

sich die beiden Theile des Apparats gleichzeitig in dem Schachte.

Die beiden Krätzerstangen B, C, D, welche fast

rechtwinkelig gebogen sind, gabeln sich, um mit den Kratzen E, E verbunden werden zu können. Sie bestehen aus Eisenblech, haben unten

Zacken und sind mit ihren Stangen um eine Achse drehbar. Die beiden Winkelhebel sind

durch die Traverse C, C vereinigt und die Scharniere O, O gestatten diesen Theilen, sich in einer senkrechten

Ebene zu bewegen. In p befindet sich eine Achse, welche

einerseits den mit Scharnieren versehenen Hebelarm B, G,

andererseits die Stangen J, J der Kolben F, F trägt, welche die Traverse G, G und das darunter befindliche Gabelstück A,

A mit einander verbinden. Jeder Kolben ist von vier eichenen Klötzen

umgeben, die durch gußeiserne Platten q, q, q

zusammengehalten werden, deren Zusammendrückung von der Wirkung einer Schraube r auf die beiden Federn s, s

mittelst eines eisernen Rahmens t, t bewirkt wird. Wenn

das Werkzeug frei aufgehängt in das Bohrloch hinabfällt, so steht das Gestänge auf

dem höchsten Punkte, der Knopf m hängt in dem Bügel v und die Krätzerhebel B, C,

D befinden sich

in der durch die punktirten Linien angegebenen Stellung n', p', r' und o', q', s. An dem tiefsten Punkte angelangt, ergreift die

Fangschere den halbkugelförmigen Knopf g, die Federn y, y biegen sich unter dem Gewichte des Werkzeugs, die

Arme x, x entfernen sich von einander, die Arme z, z ergreifen den Knopf g,

indem sie sich einander nähern und der Löffel ist mit dem Abfallstück verbunden.

Jener bleibt in seiner Lage, obgleich der Krätzer eine drehende Bewegung macht; da

aber das Gestänge niederwärts zu gehen fortfährt, so nimmt er die Traverse C, C mit sich, während die andere Traverse G, G von dem Kolben gehalten wird und stehen bleibt,

oder nur etwas von ihrer Stellung abweicht. Dieses doppelte Bestreben ist es,

welches die beiden Krätzer nach den Stößen des Schachtes zurücktreibt. Auf diese

niedergehende Bewegung folgt eine steigende, während die Krätzerhebel durch ihr

eigenes Gewicht wirken, und mittelst der Kratzen den Bohrschmant von den

Schachtstößen nach dem Löffel ziehen. Aus diesen wechselseitigen, oft genug

wiederholten Wirkungen, während sich das Werkzeug um sich selbst dreht, folgt die

Vereinigung alles von dem Bohrer hervorgebrachten Gruben- oder Bohrschmantes

in dem Löffel. Ist das Schachtort gänzlich gereinigt, so werden Krätzer und Löffel

gleichzeitig aufgeholt.

Nebenvorrichtungen und Betrieb der Apparate. – Ehe

wir uns zu dem Bohrschachtbetriebe wenden, ist es nothwendig, alle die

Nebenvorrichtungen kennen zu lernen, welche über Tage zu der Bohrarbeit in ihrem

ganzen Umfange angewendet werden, und die ein sehr bedeutendes Gewicht haben. Auf

der einen Seite des Schachtes ist eine rotirende Dampfmaschine angebracht, die mit

Trommeln versehen ist, auf welche sich Seile wickeln, die zum Aufholen des Bohrers

dienen. Dieselben laufen über Scheiben, die oben in einem Bohrthurme 48 Fuß über der

Hängebank des Schachtes angebracht sind. Diese Maschine hat eine Kraft von 20

Pferden, von denen jedoch 15 zur Bewegung des Bohrers hinreichen.

Auf der andern Seite des Schachtes befindet sich der Bohrschwengel, dessen Gerüst auf

Rädern ruht, die auf eisernen Schienen laufen. Die Arbeiter schieben den Apparat mit

Hebebäumen auf der Bahn über die Mitte des Schachtes und befestigen ihn dort

mittelst eiserner Haken, welche in Klammern an den Trägersäulen des Bohrthurms

greifen. Der Bohrschwengel wird durch eine direct wirkende Dampfmaschine in Bewegung

gesetzt, ähnlich denen, wie sie zum Betriebe von Dampf- und Stempelhämmern

dienen. Die auf ihrem Lauf zwischen Rollen geführte Kolbenstange verbindet sich

durch eine Vaucanson'sche Kette mit dem Schwengel. Der

den Cylinder speisende Dampf kommt aus dem Generator der rotirenden Maschine und seine mit der Hand

bewirkte Zulassung beschäftigt fast ununterbrochen einen Arbeiter, da eine

Selbststeuerung nicht vorhanden ist. 19 bis 20 Fuß über der Hängebank des Schachtes

und lothrecht über dem Bohrschwengel ist ein Boden oder eine Bühne mit einer

Eisenbahn angebracht, welche zwei Wagen aufnehmen kann. Der eine davon hat den

Zweck, den Löffel aufzuhängen, der andere aber den, einen kleinen Apparat (Fig. 21) zu

tragen, welcher den Bohrer faßt, um ihn über die Hängebank des Schachtes aufzuholen.

Es ist eine Art Schere, die aus zwei Stäben von sehr festem Eisen besteht; der eine

davon a hat eine feste Lage, während sich der andere um

einen Nagel dreht. Sie fassen zwischen sich den Theil der Stange, der unterhalb des

Bundes einer Verbindung liegt.

Der obere Theil des Schachtes ist viereckig und dicht verzimmert, um den Stößen der

Stangen Widerstand leisten zu können. Da wo der Querschnitt rund wird, d.h. etwa ein

Lachter unter Tage, sind zwei Fallthüren angebracht, die in der Mitte zusammenpassen

und den Schacht bedecken. Sie dienen dem Bohrmeister und den Arbeitern, welche den

Werkzeugen eine drehende Bewegung geben, zur Bühne. Die halbkreisförmige Oeffnung,

womit eine jede dieser beiden Fallthüren versehen ist, dient zum Einhängen des

Löffels, wie wir sogleich sehen werden.

Die Reihefolge der Arbeiter beim Bohrschachtbetriebe ist nachstehende:

Nachdem man sich des doppelten Hakens (Fig. 14 bis) bedient hat, um den Löffel in das vorangehende Bohrloch

einzulassen und nachdem derselbe auf dem Bohrlochrande aufsitzt, wird das Gestänge

aufgezogen und man befestigt den Bohrer daran, der nun seinerseits niedergelassen

wird, um vor Ort das Gestein loszuarbeiten. Einlassen und Aufholen des Werkzeugs

werden mit Hülfe eines Bandseils bewirkt, welches sich auf der Bobine der

Dampfmaschine, auf der einen Seite des Schachtes auf- und abwickelt. Die

Mittlern Meißel des Bohrers müssen weggelassen werden, damit sie bei ihrem Angriff

den obern Theil des Löffels verschonen, indem derselbe während des Bohrens in dem

Bohrloche stecken bleibt. Die Kante des Bohrloches, auf welcher das Werkzeug ruht,

bleibt gänzlich außer Acht, indem dieser Theil durch den Druck des Wassers und

folglich die Verrückung des Schachtortes verschwindet und der Löffel sich von selbst

senkt. Es gelangen wenige Gesteinsbruchstücke in denselben, sondern sie bleiben

meistentheils, in Folge des Gewichts der Wassersäule, vor Ort des Schachtes

liegen.

Wenn man bemerkt, daß die Anhäufung des Bohrschmantes die mechanischen Wirkungen der

Meißel vermindert, so holt man das Werkzeug auf, hängt es an die Schere (Fig. 21),

welche an dem einen Wagen angebracht worden ist und schiebt es auf der Eisenbahn von dem Schachte weg. Der

ihm nun folgende Krätzer wird mittelst eines, ganz besonders zu diesem Zwecke

bestimmten Haspels bewegt; man hängt ihn bis vor Ort des Schachtes, die Kratzen

treten bis an die Stöße und die auf- und niedergehende Bewegung, welche die

Stange erhält, sucht den Bohrschmant bis nach der Mitte zu führen und in den Löffel

zu werfen.

Kann man nun annehmen, daß der Löffel gefüllt ist, so holt man ihn auf; er gelangt

über die Fallthüren, die man öffnet; er geht durch die Oeffnungen zurück, bis seine

Oeffnung sich 24 Zoll über ihrer Ebene befindet. Ein Arbeiter schiebt von beiden

Seiten des Cylinders Balken und eiserne Stäbe darunter, die ihn aufgehängt erhalten.

Er löst den Knopf von der Fangschere, und es wird der von dem Löffel getrennte

Krätzer mit einem Bügel verbunden, welcher in dem Bohrthurme befestigt ist. Der von

dem doppelten Haken gefaßte Löffel erhebt sich über der Hängebank; alsdann an den

zweiten Wagenzug gehängt, wird er über einen Kippwagen geführt, der auf einer

Eisenbahn steht. Man öffnet die Riegel, welche die Klappen am Bogen verschließen

(Fig. 20 bis), der Bohrschmant fällt in den Wagen, wird

auf die Halde geführt und dort umgestürzt.

Das Gestänge besteht aus Fichtenholz und ist vier Zoll im Quadrat stark; die Stangen

sind auf gewöhnliche Weise mit einander verbunden und werden an die Säulen des

Bohrthurmes gehängt.

Der Betrieb hat keine Schwierigkeiten, wenn er in festem Gestein stattfindet, er hat

dagegen sehr bedeutende Schwierigkeiten, wenn man mit dem Bohrschacht loses oder

rölliges, oder gar schwimmendes Gebirge durchsinken muß. Einbrüche sind aber minder

gefährlich als bei gewöhnlichen Bohrlöchern, indem die Wassersäule im Schacht einen

bedeutenden Druck auf die Stöße ausübt und daher ihren Einbruch verhindert. Bis wie

weit man auf dieses Hülfsmittel rechnen könne, läßt sich jetzt noch nicht bestimmen,

weil man zu wenige Erfahrungen darüber hat; Hr. Kind

durchbohrte nur bunten und rothen Sandstein. Wenn Hr. Kind rölliges oder schwimmendes Gebirge trifft, in welchem die

Schachtstöße auch ungeachtet der Wassersäule nicht stehen, und der Bohrarbeit

dadurch wesentliche Hindernisse entgegenstehen, so läßt er partielle und

provisorische weite Röhren oder Cylinder hinab, welche die Einbrüche der Stöße

einstweilen und bis zur definitiven Einbringung der endlichen Cuvelirung sichern.

Auf diese Weise hat Hr. Kind, wie wir bereits an einem

andern Orte erwähnten, in neun Monaten einen 270 Meter oder etwa 135 Lachter tiefen

Schacht im bunten und rothen Sandstein, so wie im Steinkohlengebirge abgebohrt. Auf

eine wasserdichte Schicht im letztern Gebirge ist eine eigenthümliche Cuvelirung

oder wasserdichte Verzimmerung aufgesetzt, welche wir sogleich beschreiben werden.

– Auch im preußischen Staat hat man neuerlich, wie schon oben bemerkt, zwei

Schachtbohrarbeiten dieser Art im schwimmenden Gebirge mit glücklichem Erfolge

ausgeführt, nämlich im Worm-Reviere bei Aachen und bei Hornhausen im

halberstädtischen Bergamtsbezirk. Jedenfalls wird das Schachtbohren eine bedeutende

Zukunft haben.

Zu einer solchen Schachtbohrarbeit sind erforderlich: 1) ein Bohrmeister; 2) zwei

Arbeiter an dem Haspel; 3) ein Arbeiter zum Oeffnen und Schließen des Hahns an der

Schlag-Dampfmaschine; 4) ein Maschinenmeister bei der

Förderungsdampfmaschine. – Mit einem solchen Personal kann man monatlich 4

bis 5 Meter von einem weiten und täglich mehr als ein halbes Lachter von einem engen

Wetterschacht abbohren.

Die in dem Obigen beschriebenen Bohrschächte werden, nachdem man mit der Bohrarbeit

das Tiefste erreicht hat, mit einer Cuvelirung versehen,

d.h. gegen das Eindringen des Wassers in die Schächte verwahrt. Hr. Kind bringt dieselbe mitten in die Wasser und ohne

dieselben vorher zu wältigen, ein, und construirt sie entweder aus Gußeisen oder aus

Holz. Die Einführung erfolgt durch ein eigenthümliches, mit der Bohrarbeit im

genauen Zusammenhange stehendes Verfahren.

Wendet man Gußeisen an (Fig. 16), so besteht der

Ausbau aus 5 Centim. oder 2 Zoll dicken Cylindern A, B,

von 2 Meter Höhe und einem solchen Durchmesser, daß zwischen dem äußern Umfange und

den Stößen des Bohrschachtes ein leerer Raum von 0,20 bis 0,25 Meter (8 bis 10 Zoll)

Weite bleibt. Der untere Cylinder E, F ist mit einem

Rande versehen, der auf einem Kranze von Eichenholz G, H

mittelst Bolzen aufgeschraubt worden ist. Man umgibt diesen Cylinder mit

Wassermörtel, welcher durch einen Mantel von dünnen Brettern m, n und einige, auf die Fugen genagelte Stücke Leinwand zurückgehalten

wird. Der zweite, höhere Cylinder C, D erweitert sich

unten, so daß er über den Cylinder G, H greifen kann; er

ist mit einem doppelten Boden von starken Bohlen, g, g, h,

h versehen. Die eine von diesen Bohlen ist mit einem gebohrten Loch i versehen und dieses ist mit einer gußeisernen Büchse

K, K bedeckt, welche durch vier Bolzen befestigt

ist. Diese Büchse ist in Fig. 19 für sich

dargestellt; sie enthält einen Metallkolben a, a,

welcher mit der Stange b des Bohrapparates verbunden

ist; der Kolben hat zwei senkrechte Löcher, die man mittelst der beiden Klappen c, c verschließen kann, und diese entsprechen den beiden

Löchern d, d im Deckel der Büchse.

Wenn der Bohrschacht das Liegende von dem Hangenden Gebirge und feste, so wie auch

wasserdichte Gebirgsschichten erreicht hat, so stellt man den cylindrischen Fuß E, F auf ein Gerüst über die Schachtöffnung und umgibt

ihn mit Beton; man bringt ferner den zweiten Cylinder C,

D über den Fuß, indem man ihn an das Seil des Motors hängt, und verbindet

beide Gegenstände mittelst der Stangen oder Bolzen a, b, a,

b, deren Haken über und unter die Ränder oder Kränze greifen. Concentrische

Reife dienen dazu, die Stangen gegen jede Verrückung, welche durch Stöße veranlaßt

werden könnte, zu sichern. Die auf diese Weise verbundenen beiden Cylinder werden

über die Schachtöffnung gehoben und mehrere Meter in den Schacht eingelassen. Hat

die obere Flansche die Hängebank erreicht, so befestigt man einen zweiten Cylinder

A, B darauf; derselbe wird ebenfalls soweit

eingelassen, wie sein Vorgänger, worauf man einen dritten aufsetzt und auf diese

Weise fortfährt, bis der Fuß der Cuvelirung in Berührung mit dem Steinkohlengebirge

getreten ist. Man unterbricht aber die niedergehende Bewegung der Säule noch nicht;

es muß zuvor der weitere Theil C, D des zweiten

Cylinders in den Beton eingebracht werden. Letzterer zerbricht alsdann seinen Mantel

und füllt den Raum zwischen dem Cylinder E, F und den

Schachtstößen genau aus.

Der Niedergang der Cuvelirung erfolgt sehr langsam, da die im Schacht befindlichen

Wasser Widerstand leisten. Werden dieselben zu stark zusammengedrückt, so geben sie

nicht weiter nach und es bleibt die ganze Cuvelirung aufgehängt. Man braucht alsdann

das Bohrgestänge nur um einige Centimeter nachzulassen, so daß der an seinem Ende

angebrachte Kolben a, a niedergeht, und die Ventile c, c sich öffnen. Die Wasser steigen alsdann über den

Boden g, h empor und vermehren das Gewicht der Säule bis

ihr Volum hinreichend ist, den Widerstand zu überwinden und den weitern Niedergang

zu bewirken.

Um die Arbeit zu vollenden, füllt man den cylindrischen Raum zwischen dem äußern

Umfange der Cylindersäule und den Schachtstößen mit Beton aus. Man wendet dazu die

in Fig. 18

dargestellten blechernen Kästen an, welche in Folge ihrer Segmentform leicht in den

Raum eingeführt werden können. Der Boden und der Deckel dieser Kästen sind offen und

mit Rändern versehen. Der obere o, o greift über eine

gußeiserne Platte s, der untere ist mit schwachen Stegen

versehen, so daß der Wassermörtel nicht herausfallen kann. Wenn nun der Kasten an

dem Punkt angelangt ist, an welchem er sich seines Inhalts entledigen soll, so üben

die Arbeiter einen starken Druck auf das Bohrgestänge aus, wodurch die Platte s den Beton zusammenpreßt, die Stege zerrissen werden

und der Inhalt an dem verlangten Punkt ausgeschüttet wird.

Die Theile der hölzernen Cuvelirung (Fig. 17), womit man den

Bohrschacht auch ausbauet, bestehen aus Dauben von Eichenholz von 0,23 (9 Zoll)

Dicke, welche durch Reife s, s' mit einander verbunden

werden, die 0,10 Meter breit, 0,01 Meter stark und 1 Meter von einander sind. Die

Vereinigungsfugen der verschiedenen Theile der Cuvelirung werden durch die genauen

und ganz ebenen Oberflächen und durch blecherne Reifen o,

p von 0,30 Meter Höhe verdichtet. Die Erweiterung des untersten Cylinders

L, M und der Absatz, gegen den die Boden gg, hh treten, entstehen aus einer, auf 0,18 Meter

verminderten Stärke der Dauben. Der als Fuß dienende Cylinder G, H besteht, wie bei der oben beschriebenen Cuvelirung, aus Gußeisen und

hat eine gleiche Einrichtung.

Die Cuvelirung bei dem Bohrschacht zu Schönecken im französischen

Mosel-Departement besteht aus 44 hölzernen Cylindern von 2 bis 3 Meter Höhe

und von 3,50 Meter Durchmesser.

Die hier beschriebene Cuvelirung erfordert regelmäßige Schachtstöße, die gar keine

hervortretenden Theile haben, welches man nur beim Absinken mittelst des

Bohrbetriebes erlangen kann. Derselbe bietet die sehr vortheilhafte

Eigenthümlichkeit dar, daß das Einbringen der wasserdichten Cylinder, das Abdämmen

der Wasser mit Hülfe des Beton und das Erhärten dieses letztern, der

Wassergewältigung vorangehen, die sich auch alsdann nur auf die, in dem Schacht

vorhandene Menge bezieht. Die Bergleute sind einer oft gefährlichen Arbeit entzogen,

die in oft sehr verdorbenen und nur schwierig zu erneuernden Wettern ausgeführt

werden muß. Da die Wassergewältigung stets erst nach der Cuvelirung nothwendig ist,

so wird man durch diese Methode des Schachtabteufens in den Stand gesetzt, im

schwimmenden Gebirge tiefe Schächte abzusinken. Endlich da man bei der

Gewinnungsarbeit statt des Bohrens und Schießens Pferde- oder Dampfkräfte

anwendet, so kann man das Arbeiterpersonal vermindern, während der Betrieb rasch

vorschreitet, indem sowohl das Absinken, als auch die Cuvelirungsarbeit kaum die

Hälfte von der Zeit beanspruchen, die bei dem gewöhnlichen Verfahren erforderlich

ist. Diese Ersparungen bei dem Kind'schen Verfahren sind

sehr wesentlich.

Die Honigmann-Rossenbeck'sche Verdichtungsmethode,

welche wir im polytechn. Journal Bd. CXXXIV S.

188 beschrieben und die in verschiedenen Steinkohlenrevieren Preußens mit

gutem Erfolg angewendet worden ist, benutzt Cylinder aus starkem Blech und

Traßmörtel.

Tafeln