| Titel: | Apparat zum Entschweißen, Waschen und Entfetten der Wolle, welchen sich L. Chr. Köffler zu Rochdale, am 31. Jan. 1854 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 136, Jahrgang 1855, Nr. XCVI., S. 438 |

| Download: | XML |

XCVI.

Apparat zum Entschweißen, Waschen und Entfetten

der Wolle, welchen sich L. Chr.

Köffler zu Rochdale, am 31. Jan.

1854 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, März 1855, S.

151.

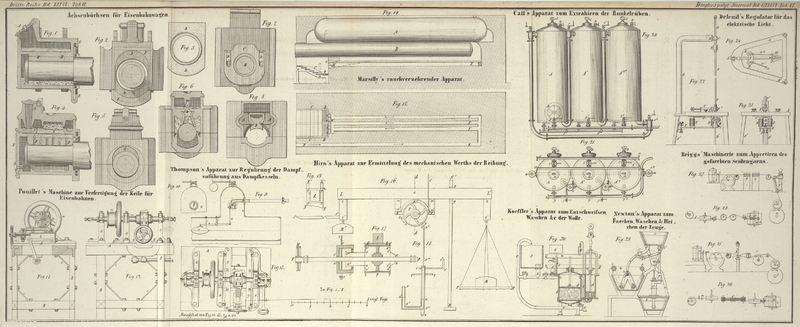

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Köffler's Apparat zum Entschweißen etc. der Wolle.

Die für das Verspinnen zu entschweißende Wolle kommt in einen geschlossenen Behälter,

welcher von einem besonderen Behälter aus mit der zur Entschweißung dienenden

Auflösung gefüllt wird. Mittelst Dampf treibt man nun die Flüssigkeit durch die

Wolle und wieder in ihren ursprünglichen Behälter zurück. Hierauf preßt man auf

ähnliche Weise Wasser durch die Wolle. Um nun auch das Oel zum Einfetten zu

appliciren, läßt man das

Wasser, womit die Wolle getränkt ist, durch eine darüber befindliche Oelschichte

verdrängen.

Fig. 30

stellt den zu diesen Proceduren dienenden Apparat im senkrechten Durchschnitte dar.

Auf dem Gestell a befindet sich ein an beiden Enden

geschlossener Behälter b, welcher am Boden mit einer

durchlöcherten Platte c versehen ist. In diesem Behälter

befindet sich ein durchlöcherter Kolben d, dessen Stange

durch eine Stopfbüchse tritt und an ihrem oberen Ende mit einer Kette und Rolle

verbunden ist, mittelst deren er nach Belieben gehoben oder niedergelassen werden

kann. Eine an dem Boden des Behälters b befindliche

Oeffnung steht mit einer Röhre e in Verbindung, welche

mit einem Hahn f versehen ist und aufwärts nach einem

Behälter g führt, der die reinigende Flüssigkeit

enthält. Der Boden dieses Behälters steht durch eine mit Hähnen i, j versehene Röhre h mit

dem Inneren des Behälters b in Verbindung. Eine andere

durch den Hahn m verschließbare Röhre l führt aus einem Wasserbehälter in die Röhre h. Eine dritte mit einem Dampfkessel in Verbindung

stehende Röhre führt gleichfalls in die Röhre h; sie ist

mit einem durch einen Hahn p verschließbaren Seitenrohr

o versehen. Das Oel, womit die Wolle eingefettet

werden soll, befindet sich in einem kleinen Behälter q,

aus dem es in die Röhre h fließen kann; der Hahn r dient zur Regulirung des Zuflusses. Auf dem Gestell

a ist eine Luftpumpe A

von gewöhnlicher Construction gelagert, aus welcher die Luft durch das Ventil s und die Röhre t in den

oberen Theil des Behälters b getrieben werden kann. Die

Wolle wird nach abgenommenem Deckel, den man sodann wieder aufsetzt, auf den

durchlöcherten Boden c des Behälters b geschichtet und der Kolben d darüber gedeckt. Die Hähne f, i, o, r, m

sind geschlossen, der Hahn j dagegen offen, so daß die

entschweißende Flüssigkeit in den Behälter b auf den

Kolben d fließen kann, dessen siebartige Löcher die

Flüssigkeit über die Oberfläche der Wolle vertheilen. Wenn auf diese Weise eine

hinreichende Quantität Flüssigkeit eingefüllt ist, so wird der Hahn j geschlossen und die Luftpumpe in Bewegung gesetzt. Die

durch letztere in den Behälter b gepreßte Luft treibt

nun die Flüssigkeit durch die Wolle in die Röhre e und

von da in den Behälter g zurück. Ist dieses geschehen,

so wird der Hahn j wieder geöffnet, neue Flüssigkeit in

den Behälter b gelassen, die Luftpumpe in Thätigkeit

gesetzt und die nämliche Operation so oft wiederholt, als man es nothwendig findet.

Nach vollbrachter Reinigung der Wolle wird der Hahn j

geschlossen und mittelst Oeffnens des Hahns m Wasser

zugelassen; durch den Hahn f läßt man dieses wieder

abfließen; zur Beförderung dieses Ausflusses kann die Luftpumpe wieder in Thätigkeit

gesetzt werden. Die Größe des Luftdruckes in dem Behälter B läßt sich zu

jeder Zeit mittelst des Manometers B untersuchen. Zur

Beseitigung jeder Gefahr ist noch ein Sicherheitsventil angebracht. Anstatt des

Luftdrucks kann man auch Dampfdruck anwenden; dieses gilt jedoch nur für die Fälle,

wo man sich zum Entschweißen keines Alkali's bedient, weil sonst der Wasserdampf

schädlich wirken würde. Die zum Entschweißen dienende Flüssigkeit kann in dem

Behälter g durch ein System von Dampfröhren oder auf

sonstige Weise erwärmt werden.

Nach dem Ablassen des Spülwassers befindet sich die Wolle in einem ziemlich

comprimirten Zustande. Es wird nun so viel Wasser in das Gefäß eingelassen, daß

dasselbe die Wolle vollständig bedeckt, und darauf das Oel durch Oeffnen des Hahnes

r zugeführt; die Hähne i, j,

m, o werden geschlossen. Auf die Oberfläche des über dem Wasser

schwimmenden Oels wird mittelst der Luftpumpe ein Druck ausgeübt, welcher das Wasser

durch den geöffneten Hahn f hinaustreibt. Das Oel

durchdringt nun die ganze Masse der Wolle ganz gleichförmig. Das starke Bestreben

des Oels, sich mit der Wolle zu vereinigen, verursacht daß das Wasser ohne

Zurücklassung merklicher Spuren sich entfernt, und die Wolle wird für die

Vorarbeiten des Spinnens trocken genug.

Tafeln