| Titel: | Verfahren zur Gewinnung des Zuckers aus den Runkelrüben, von Hrn. Cail zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 136, Jahrgang 1855, Nr. XCIX., S. 443 |

| Download: | XML |

XCIX.

Verfahren zur Gewinnung des Zuckers aus den

Runkelrüben, von Hrn. Cail

zu Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Februar 1855,

S. 104.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Cail's Verfahren zur Gewinnung des Zuckers aus den

Runkelrüben.

Um den Saft oder den Zucker aus den Runkelrüben zu gewinnen, wendet man hauptsächlich

zweierlei Verfahrungsarten an: mechanischen Druck, oder Aussüßung der (frischen oder

getrockneten) Rüben.

Das wesentlichste Hinderniß bei letzterm Verfahren bestand immer in der Geneigtheit

des Rübensaftes zum Gähren, sowohl während seines Aufenthalts in den Rüben als auch

in den Apparaten.

Das von Hrn. Cail

vorgeschlagene Verfahren gestattet nach seiner Versicherung, unter Vermeidung der

Nachtheile des Aussüßens, die allgemeinen Vortheile dieses Processes anzuwenden. Er

sagt:

„Die Unreinheit des Saftes, welcher durch Maceration in der Kälte oder bei

gewöhnlicher Temperatur aus den frischen, in Scheiben oder in Würfeln

zerschnittenen Rüben gewonnen wurde, und selbst desjenigen Saftes welcher durch

Pressen der zu Brei zerriebenen Rüben erhalten wurde, rührt von den fremdartigen

Stoffen her, die mit dem aufgelösten Zucker aus dem Zellgewebe der Runkelrübe

fließen, hauptsächlich aber von dem vegetabilischen Eiweißstoff, der in großer

Menge in dieser Pflanze vorhanden ist. Diese Substanzen sind die wirksamste

Ursache der Gährung, welche der Saft erleidet, sobald er aus den Rüben extrahirt

ist, denn der reine Zucker zersetzt sich nicht leicht.“

„Bei allen Macerationsprocessen der frischen Runkelrüben verfährt man

stets so, daß man die in Scheiben oder Würfel zerschnittene Rübe unmittelbar in

kaltes oder warmes Wasser wirft; der vegetabilische Eiweißstoff, welcher bei der

angewendeten Temperatur von 40 bis 50° C. vollständig (?) im Wasser

löslich ist, verbreitet sich daher in der gebildeten Zuckerlösung. Um nun diesen

Eiweißstoff abzuscheiden, muß man zu der Reinigung des Saftes schreiten, wozu

man ihn mit Kalk läutert, der alsdann nur mittelst des so kräftig wirkenden

Beinschwarzes wieder aus dem Saft entfernt werden kann.“

Bei dem Verfahren des Hrn. Cail

bringt man den in der Runkelrübe enthaltenen vegetabilischen Eiweißstoff durch ein

vorläufiges Sieden mit

Dampf zum Gerinnen, und man laugt alsdann die gedämpften Rüben mit kaltem oder

lauwarmem Wasser aus. Auf diese Weise wird der in der Runkelrübe enthaltene

Eiweißstoff unauflöslich gemacht, und das nachher hinzukommende Wasser nimmt den

Zucker ohne den Eiweißstoff auf. Nach dieser Methode erhält man daher einen sehr

reinen Saft, dessen Läuterung sehr leicht ist und der sehr wenig Schaum gibt. Man

braucht daher auch nur sehr wenig Kalk anzuwenden.

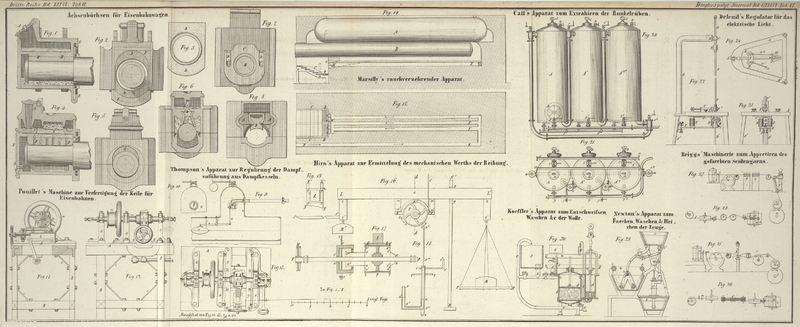

Zur Ausführung dieses Processes bedient sich der Erfinder eines ununterbrochen

wirkenden Filtrirapparates mit verschlossenen Gefäßen, welcher in Fig. 20 und 21 dargestellt

ist.

Dieser Apparat besteht aus verschlossenen blechernen Gefäßen (Filtern), in welche man

die in kleine Stückchen oder Scheiben zerschnittenen frischen Rüben wirft; nachdem

sie damit gesüllt sind, läßt man am Boden eines jeden Gefäßes einen Strom von

Hochdruckdämpfen einziehen, der sich in der Masse verbreitet, sie von unten nach

oben durchdringt, erwärmt und sich dann verdichtet. Wenn der Dampf den obern Theil

des Filters erreicht hat, was man mittelst eines dort angebrachten Hahnes, durch den

er entweichen muß, erkennen kann, so ist das Kochen (Dämpfen) vollendet; man sperrt

alsdann den Dampfzufluß ab und läßt in den obern Theil des Filters einen starken,

kalten oder warmen Wasserstrom gelangen, der die Runkelrüben umgibt, indem er das

Filter anfüllt. Nachdem das Filter voll ist, öffnet man den Abflußhahn am Boden

desselben und es entsteht nun ein Wasserstrom von oben nach unten, wodurch die Masse

der in dem Gefäß enthaltenen Rüben ausgewaschen oder ausgesüßt wird.

Man kann mehr oder weniger dichten Saft erhalten, indem man die Flüssigkeit von einem

Filter auf das andere übergehen läßt; ein Satz von sechs Filtern ist vollkommen

hinreichend.

Fig. 20 ist

ein äußerer Aufriß des Apparates, der hier nur mit drei Filtern, statt sechs,

gezeichnet ist, da die drei letzten eben so construirt sind.

Fig. 21 ist

ein entsprechender Grundriß.

Die verschlossenen blechernen Filter A, A', A² u.s.w., stehen mittelst Hebern mit einander in

Verbindung. Am Boden sind diese Filter mit einem durchlöcherten oder Siebboden

versehen, auf dem die Rübenschnitte liegen und durch den der durch das Auswaschen

gebildete Saft abfließt.

Zwei Behälter, von denen der eine heißes und der andere kaltes Wasser enthält, sind

einige Meter über dem obern Theil der Filter angebracht. Eine Röhre a (Fig. 21) kommt von dem

Warmwasserbehälter her, eine andere Röhre b von dem

Kaltwasserreservoir. Doppeltwirkende Hähne C vertheilen

auf jedem Filter nach Belieben heißes oder kaltes Wasser, je nachdem man den

Hahnschlüssel in der einen oder andern Richtung dreht.

Die Rübenschnitte werden durch die oberen Mannlöcher d

eingetragen. Diese Oeffnungen müssen während des Betriebes verschlossen werden.

Andere Mannlöcher D sind am Boden der Filter vorhanden

und dienen zu ihrer Entleerung.

Jeder Heber, welcher von dem Boden des Filters zu dem obern Theil des andern geht,

ist mit einem Hahn e, e' versehen, während ein anderer

Hahn e² dazu dient, die Verbindung zwischen dem

Filter A und demjenigen A² oder überhaupt zwischen dem ersten und dem letzten Filter der Reihe

zu unterbrechen.

Jeder Heber ist am untern Theil mit einem Entleerungshahn f,

f' versehen; auch haben die Filter Entleerungshähne g, g', g² welche sich in die allgemeine

Entleerungsröhre h öffnen.

Endlich haben die Filter am Boden Hähne j, durch welche

der Dampf eingelassen wird, und Hähne k am Deckel, durch

welche der Dampf ausströmt.

Betrieb des Apparates. – Die Filter A etc. werden mit Runkelrüben, die in Würfel oder

Scheiben zerschnitten worden sind, gefüllt, und es werden alsdann die Mannlöcher d wieder verschlossen. In diesem Augenblick läßt man am

Boden mittelst der Hähne j Dampf in die Filter

einströmen, und öffnet zu gleicher Zeit die Hähne k,

damit der Dampf ausströmen kann, wenn er die Masse der Runkelrüben durchdrungen hat.

Sobald aus einem von diesen Hähnen Dampf ausströmt, verschließt man ihn, so wie auch

den entsprechenden Hahn j, und das Filter befindet sich

nun in dem Zustande um das Waschwasser aufzunehmen.

Nachdem das erste Filter A auf diese Weise vorbereitet

ist, läßt man durch den obern Theil Wasser hineingelangen, warmes oder kaltes, je

nach dem gewählten Verfahren; das Filter füllt sich mit Wasser, welches die Rüben

umgibt und den Zucker daraus auflöst.

In der Regel hat die durch Aufguß auf das erste Filter erlangte Flüssigkeit nicht die

hinreichende Dichtigkeit um zum Verkochen benutzt werden zu können. Statt sie

alsdann durch den Hahn g abzulassen, öffnet man den Hahn

e, der dem großen Heber entspricht, und dann geht

die von dem ersten Filter A herrührende zuckerige

Flüssigkeit in das Filter A' über; sollte die

Flüssigkeit, nachdem sie durch beide Filter gegangen ist, noch nicht die

erforderliche Dichtigkeit haben, so läßt man sie auf das dritte Filter gelangen

u.s.f., bis der geeignete Dichtigkeitsgrad erlangt worden ist.

Um die Dichtigkeit der Flüssigkeit, nachdem sie durch ein Filter gegangen ist, zu

probiren, zieht man eine gewisse Menge derselben durch die Hähne f ab, von denen für jeden Heber einer vorhanden ist.

Zeigt sich die Flüssigkeit hinreichend dicht, so öffnet man einen Hahn g und der Saft begibt sich in den Sammelbehälter. Auf

das erste Filter A strömt fortwährend Wasser, damit der

in diesen Rüben enthaltene Zuckerstoff gänzlich ausgezogen wird; dasselbe geht aus

dem ersten in das zweite, dritte etc. Filter über. Wenn die Rüben in dem ersten

Filter gänzlich entzuckert sind, so verschließt man den Hahn, durch welchen das

Wasser herbeikommt, öffnet den Hahn für das nächste Filter, dessen Rüben dann

ebenfalls erschöpft werden, u.s.f.

Die Rübenrückstände werden durch die Mannlöcher D aus dem

Filter genommen und durch frische ersetzt.

Die Eigenthümlichkeit des hier beschriebenen Verfahrens besteht einzig in dem Kochen

der Rüben mit Dampf, ehe sie mit Wasser ausgewaschen oder entzuckert werden.

Tafeln