| Titel: | Verbesserte Spulen, von Robert Renfrew zu Glasgow. |

| Fundstelle: | Band 137, Jahrgang 1855, Nr. XXX., S. 108 |

| Download: | XML |

XXX.

Verbesserte Spulen, von Robert Renfrew zu Glasgow.

Aus dem Practical

Mechanic's Journal, Mai 1855, S. 35.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

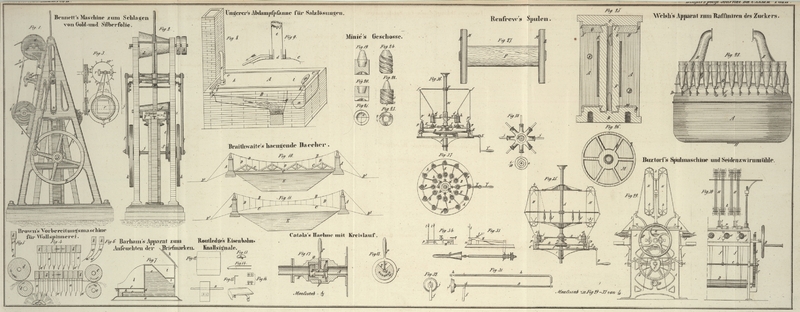

Renfrew's verbesserte Spulen.

Diese, am 27. September 1854 patentirte Spule zum Aufwickeln von Garn und andern

Faserstoffen besteht aus mehreren Theilen und hat den Zweck, daß die Enden der

Spulen durch Stöße und Abnutzung nicht so leicht beschädigt und zerbrochen werden

können. Die gewöhnlichen Spulen, auf welche diese Erfindung besonders anwendbar ist,

wurden bis jetzt meistens ganz aus Holz gemacht, und ihre Spindel oder der mittlere

Theil besteht aus einem besondern Stück Holz, an welchem an beiden Enden die

Scheiben oder Flanschen befestigt sind. Nach der vorliegenden Erfindung besteht die

Spindel aus Holz, Metall oder anderm passenden Material und die Scheiben bestehen

aus Gutta-percha oder auch aus Pappe, Papiermaché etc., wie denn

überhaupt jedes wohlfeile und leicht zu formende Material dazu benutzt werden kann.

Die auf diese Weise hergestellten Scheiben werden mit der Spindel durch eine und

dieselbe Operation verbunden, und es ist daher am geeignetsten, die Scheiben

sogleich auf der Spindel selbst zu formen.

Fig. 25 ist

ein Längendurchschnitt von einer zusammengesetzten Spule und ihren Scheiben, wie sie

vollendet erscheinen, so wie auch von der Form, in welcher sie gemacht wurden. Fig. 26 ist

ein äußerer Endaufriß einer der geformten Spulenscheiben aus Gutta-percha und

Fig. 27

ist ein Aufriß der zusammengesetzten Spule mit beiden

Gutta-percha-Scheiben. Die Form, welche weit genug gemacht worden ist,

um die ganze Spule aufnehmen zu können, ist von Zinn angefertigt. Sie besteht aus

zwei Hauptstücken A, die mit zwei Stiften und zwei

Löchern B versehen sind, so daß beide Hälften genau auf

einander passen; sie besteht ferner aus den beiden Endscheiden C und D. Beim Gebrauch wird

der Apparat horizontal gestellt oder vertical, wie Fig. 25 zeigt, und es

werden dann die beiden Endscheiben angeformt, entweder nacheinander oder

zugleich.

Der Körper der Form A ist in der Mitte und in der

Verbindungslinie beider Theile mit einer Oeffnung versehen, und bei E sind an beiden Enden Schultern gelassen und genau

ausgebohrt. Diese nehmen die Spindel F auf und halten

sie in einer genau centralen Stellung. Die Spindel wird alsdann in die beiden

Schultern E eingesteckt, und es sind die quadratischen

Schultern G der Spindel so gestellt, daß sie mit der quadratisch

ausgearbeiteten Fläche H des zurücktretenden Endes der

Form in einer Ebene liegen. Die äußersten Enden der Spindel sind

schwalbenschwanzartig abgedreht, wie bei I, um das

darüber gegossene plastische Material besser festhalten zu können.

Die Gutta-percha, überhaupt das plastische Material, welches zur Bildung der

Endscheiben angewendet werden soll, wird in erhißtem und folglich plastischem

Zustande in die Endvertiefungen J gebracht, welche von

den beiden Hälften A der Form gebildet werden, die nun

zusammen gelegt sind. Der Deckel der Form C wird nun mit

Gewalt auf die weiche Masse gedrückt und der mittlere Stift K, welcher fest an dem Deckel C Sitzt, tritt

als Führer in das offene Ende der Spulenspindel F. Der

Druck der Kappe C, welche weiter geleitet wird, so daß

sie in das Ende der Vertiefung der Form tritt, wie man bei L sieht, gibt der Gutta-percha die vollendete Form der

Spulen-Endscheiben, wie bei M, und verbindet sie

zu gleicher Zeit fest mit dem Schwalbenschwanz des Spindelendes. Die Wirkung von

beiden Enden der Form ist offenbar dieselbe. Die Fläche H am Böden der Vertiefung des Formendes ist eben und platt; ihre

Verbindung mit dem ringförmigen Scheibentheil ist abgerundet, wie bei N. Diese Fläche formt die innere Oberfläche der

Spulenscheibe. Die innere Oberfläche des Endstücks C der

Form hat in der Mitte eine Vertiefung, um die centrale Verstärkung der Scheibe zu

bilden; und von diesem Theil gehen sechs radiale Vertiefungen nach der Peripherie

aus, wodurch sechs Arme oder Verstärkungsrippen Q auf

den äußeren Flächen der Scheiben gebildet werden, wie Fig. 26 zeigt.

In Fig. 25 ist

der obere Theil der Form im Durchschnitt dargestellt, als der Länge nach durch zwei

dieser radialen Arme gehend; unten geht der Durchschnitt zwischen den Armen durch.

Nachdem die Enden C, D der Form weggenommen worden sind,

nimmt man die beiden Hälften A des Formkörpers von

einander, und es bleibt nun die vollendete Spule zurück, welche sehr leicht und

dauerhaft ist. Die Scheiben erhalten durch die radialen Arme Q und die hohen Ränder R eine große

Steifigkeit.

Tafeln