| Titel: | Verbesserungen an Sicherheitsventilen, welche sich James Fenton zu Bradford in Yorkshire, am 1. Mai 1854 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 137, Jahrgang 1855, Nr. LXV., S. 243 |

| Download: | XML |

LXV.

Verbesserungen an Sicherheitsventilen, welche

sich James Fenton zu Bradford in Yorkshire, am 1. Mai 1854

patentiren ließ.

Aus dem London Journal of

arts, Juni 1855, S. 344.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

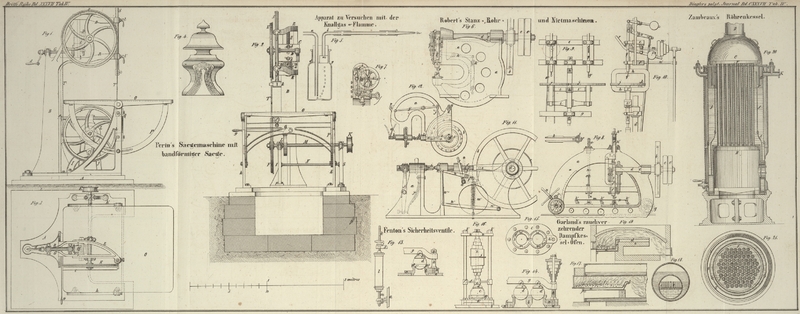

Fenton's Verbesserungen an Sicherheitsventilen.

Fig. 13

stellt ein Locomotive-Sicherheitsventil im Aufriß, den Ventilsitz im

Durchschnitte dar. a, a ist ein Theil der Kesselplatte;

b, b das messingene Gehäuse des Ventilsitzes,

welches mittelst der Flansche c an den Kessel geschraubt

ist. c*, c* der nach dem Kugelventil d genau abgedrehte und abgeschliffene Ventilsitz; c², c² vier

Führungen, welche das Ventil beim Herabfallen genau in seinen Sitz leiten. Das

Ventil d ist hohl gegossen und möglichst genau sphärisch

abgedreht. e ist eine kugelförmige Schale, welche nach

dem obern Theile des Ventils d abgeschliffen ist. f ist eine mit der Schale im Ganzen gegossene

Hervorragung mit einem halbkugelförmigen Ende, welches in eine entsprechende

halbkugelförmige Vertiefung in der unteren Seite des Hebels paßt. h ist eine verticale an den Ventilsitz geschraubte

Spindel. Diese Spindel geht oben in eine Schraube aus, auf welche die Mutter i paßt, deren untere sphärische Fläche sich in eine

entsprechende sphärische Vertiefung des Hebels g legt.

An dieser Stelle ist ein conisches Loch durch den Hebel gebohrt, so daß derselbe

über das Ende der verticalen Spindel geschoben werden kann. Hier wird er durch die

Mutter i zurückgehalten, welche zugleich als Stützpunkt

des Hebels wirkt. Das andere Ende des Hebels ist mit einer ähnlichen Schraubenmutter

und Oeffnung j versehen, durch welche das Ende der

Spindel k einer gewöhnlichen Federwaage l tritt. Die Büchse der Federwaage ist an ihrem unteren

Ende mit einer Schraubenspindel m versehen, welche durch

den Arm n tritt und eine Mutter o enthält. Der Hebel g ist an beiden Enden

abwärts gebogen, um die Mittelpunkte der sphärischen Muttern mit der Centrallinie

des Hebels in gleiche Richtung zu bringen und dadurch die Wirkung des Ventils

genauer und sicherer zu machen.

Fig. 14

stellt eine Modification der beschriebenen Einrichtung dar, bei welcher zwei Ventile

in Anwendung kommen. Jedes Ventil ist genau nach dem gleichen Princip construirt.

Fig. 15

ist der Grundriß des Ventilsitzes. Bei dieser Anordnung wird der Maschinenwärter außer Stand gesetzt,

die Dampfspannung im Kessel durch Anhängung eines Gewichtes an den Hebel g übermäßig zu steigern, indem jedes Ventil dem andern

als Hebelstützpunkt dient. Sollte daher der Maschinist unerlaubter Weise das nächst

der Federwaage befindliche Ventil schließen wollen, so würde er dadurch das andere

öffnen. p ist eine zwischen der Mutter i und dem Ende des Hebels g

angeordnete schneckenförmige Feder, welche je nach ihrer Adjustirung im Sinne eines

Stützpunktes oder eines Belastungsgewichtes wirkt. Denn sollte die Federwaage so

weit niedergeschraubt werden, daß sie einen größeren Druck aushalten würde als die

Schneckenfeder, so würde letztere beim Ausströmen des Dampfs durch das Ventil

comprimirt werden; im umgekehrten Falle aber würde die Schneckenfeder dem Hebel als

Stützpunkt dienen und dagegen die Federwaage durch den Dampfdruck gehoben

werden.

Fig. 16

stellt ein Sicherheitsventil für stationäre oder Marinedampfkessel mit einem Paar

direct auf das Ventil wirkender Schneckenfedern im Aufrisse dar. a*, a* ist der an die Kesselplatte b geschraubte Ventilsitz; c

das Kugelventil; d eine Schüssel mit halbkugelförmiger

Spindel e, welche in eine an der unteren Seite des

Querstücks f befindliche Schüssel paßt. Das Querstück

f gleitet an den Säulen g,

g auf und nieder, deren obere Enden durch das Querstück h mit einander verbunden sind. i,

i sind zwei auf das Ventil c direct wirkende

Schneckenfedern; j ist eine zwischen beiden Federn

angeordnete Scheibe; k eine durch die Federn sich

erstreckende, an das Querstück h befestigte Spindel,

welche den Federn als Führung dient.

Tafeln