| Titel: | Verbesserungen an Stanz-, Bohr- und Nietmaschinen, welche sich Richard Roberts zu Manchester, am 24. Juli 1854 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 137, Jahrgang 1855, Nr. LXVII., S. 245 |

| Download: | XML |

LXVII.

Verbesserungen an Stanz-, Bohr- und

Nietmaschinen, welche sich Richard Roberts zu Manchester, am

24. Juli 1854 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of

arts, Mai 1855, S. 287.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Roberts' Verbesserungen an Stanz-, Bohr- und

Nietmaschinen.

Der Zweck dieser Verbesserungen besteht 1) in der Erhöhung der Wirksamkeit der

Lochstoßmaschine durch die directe Anbringung des Schwungrades an der

Excentricumwelle und dadurch, daß man das Schwungrad ohne schweres Räderwerk das zur

Erzielung der nöthigen Kraft erforderliche Moment erreichen läßt. Durch diese

Maßregel wird an Gewicht, Kraft und Raum gespart. Ein weiterer Vortheil besteht

darin, daß der Arbeiter während des Hubes der Maschine mehr Zeit für die Adjustirung

des unter dem Instrumente befindlichen Gegenstandes gewinnt, wodurch er in den Stand

gesetzt ist der Maschine eine größere Geschwindigkeit und dadurch einen größeren

Nutzeffect zu geben, ferner darin, daß die Nothwendigkeit beseitigt ist, den Stempel

höher zu heben, als zur Adjustirung des Arbeitsstückes nöthig ist. Auch kann die

Maschine, von einem Krahn herabhängend, an den Schiffswänden applicirt werden, um

die Platten zu durchlochen und zusammenzunieten.

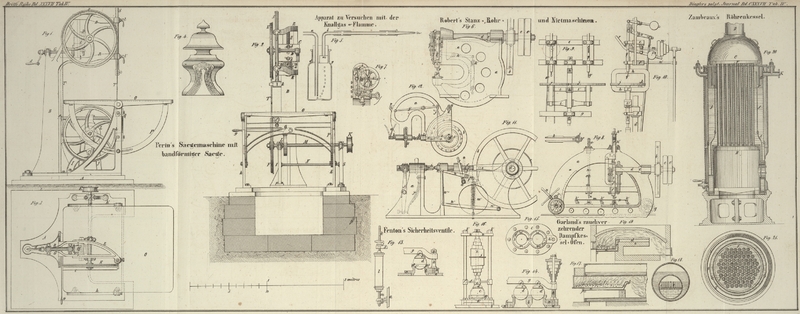

Fig. 6 stellt

eine verbesserte Lochstoßmaschine im Seitenaufriß, Fig. 7 in der Frontansicht

dar. a, a ist das Hauptgestell; b das Schwungrad, dessen gußeiserne Nabe und Kranz durch eine

schmiedeiserne Scheibe mit einander verbunden sind; c und

c* feste und lose Rollen, welche mittelst eines

Riemens in Bewegung gesetzt werden; d die

Schwungradwelle, deren vorderes Ende excentrisch gedreht ist und ein Getriebe d* trägt; e ist ein Hals, um

die Welle d an ihrer Stelle zu erhalten; f eine Hervorragung des Schiebers f*, worin das Locheisen g befestigt ist; g* die auf gewöhnliche Weise befestigte Form; h ein Hebel, welcher mit Hülfe einer Feder h* gegen den Schieber f*

einen das Gewicht desselben etwas übersteigenden aufwärts gerichteten Druck ausübt.

Der an dem excentrischen Ende der Welle befindliche Stempel i enthält an einem Stifte das Stirnrad i*,

woran das Excentricum i** befestigt ist; dieses wirkt

gegen eine Rolle des Hebels j, der sich an seinem oberen

Ende um einen Stift des Stempels i dreht. j* ist ein Gelenk, welches an dem einen Ende mit dem

Hebel j verbunden, an dem andern Ende in einen Stift des

Gestells eingehängt ist. Das Rad i* steht mit dem

Getriebe d* im Eingriff; ihre Dimensionen haben das

Verhältniß 1 : 6. Das Excentricum ist so eingerichtet, daß es dem Stempel gestattet,

Während der Dauer von etwas mehr als einer halben Umdrehung der Schwungradwelle, auf

der Hervorragung f des Schiebers f* zu verweilen, wogegen er im Verlauf der nächsten fünf Rotationen dieser

Welle von derselben entfernt bleibt.

Die Wirkungsweise der Maschine ist folgende.

Das Schwungrad, welches durch die verwendbare Triebkraft in rasche Rotation gesetzt

wird, setzt vermittelst des Getriebes d* und des Rades

i* das Excentricum i**

in Umdrehung. Dieses wirkt gegen die Rolle des Hebels j

und drückt den Stempel i außer den Bereich der

Hervorragung f. Der Stempel steigt während fünf

Umdrehungen des Schwungrades unwirksam auf und nieder, und gibt letzterem dadurch

Zeit das nöthige Moment zu erlangen, um bei der sechsten Umdrehung das Locheisen

durch die Platte zu drücken. Bei Beginn dieses Hubes befinden sich Excentricum und

Stempel in der dargestellten Lage. Beim Aufsteigen des Stempels wird der Schieber

durch den an den Stempel genieteten Stift k gehoben und

der Hebel h und die Feder h*

während der nächsten fünf Niedergänge oben erhalten. – Soll der Stempel

früher in Wirksamkeit gesetzt werden, als dieses durch den selbstthätigen Apparat

der Fall ist, so braucht man nur den Einschnitt des Gelenkes j* aus dem Stift zu heben und das Gelenk bis an das Ende des Schlitzes zu

schieben; und wenn die zu durchstoßende Platte sich zur rechten Zeit noch nicht in

der richtigen Lage befinden sollte, so kann der Stempel mit Hülfe der Handhabe l außer Thätigkeit gesetzt werden.

Fig. 8 stellt

eine copirende Lochstoßmaschine in der Frontansicht und

zum Theil im Durchschnitte dar. Das Princip der Stempelbewegung ist das nämliche wie bei der

vorhergehenden Maschine. Der Stempelhalter f gleitet bei

der vorliegenden Maschine mit seinem unteren Ende durch ein quadratisches Loch und

mit seinem oberen durch ein rundes. Das obere Ende des Stempels ist mit

Schraubengängen versehen, zur Aufnahme der Mutter h**,

welche zur Adjustirung des Druckes der Spiralfeder h*

dient. Der Schieber f* wird durch das Stück h gehoben. An den Boden sind die Schienen k, k, k befestigt, welche das doppelte adjustirbare und

verschiebbare Gestell k*, k*, k* enthalten. m ist die Lehre (Musterplatte); m* eine hohle Säule, um die Lehre gegen den Körner (pointer) n zu drücken. Dieser befindet sich an

dem unteren Ende der Schiebstange n*, welche mit Hülfe

des Hebels o gegen die Platte herabgedrückt und durch

die Spiralfeder o* zurückgezogen wird. p ist die zu durchlochende Platte. Die ganze Maschine

liegt auf Rädern q, q, welche auf einer Schienenbahn

laufen. q* ist ein Stirnrad, dessen Achse r sich in dem Gestell a

dreht; in dieses Rad greift ein Getriebe, dessen Achse s

an ihrem andern Ende mit einem Rad s* versehen ist. Eine

Achse t trägt an ihrem einen Ende ein Getriebe welches

in das Rad s greift, an ihrem andern Ende Kreuzstöcke

u, mit deren Hülfe die Maschine unabhängig von dem

Gestell k*, welches seine eigene Transversalbewegung

hat, hin und her geschoben wird.

Die Wirkungsweise der Maschine ist folgende. Nachdem die Lehre und die zu

durchlöchernde Platte an das verschiebbare Gestell k

befestigt worden sind, bringt der Arbeiter das Loch der Lehre unter den Körner n, und diesen mittelst des Hebels o auf die Platte herab; hierauf läßt er den Stempel i ein Loch ausschlagen, welches der Lage nach mit dem Loch der Lehre

übereinstimmt, und wiederholt diese Operation so oft, bis sämmtliche Löcher copirt

sind.

Die Verbesserungen an copirenden Bohrmaschinen sind Fig. 9 zum

Theil im Frontaufriß, zum Theil im Durchschnitt, in Fig. 10 im senkrechten

Durchschnitte dargestellt. e, f, g sind Querstangen, die

dem Gestell die nöthige Festigkeit geben; h ist ein

Rahmen, der sich in Lagern der Querstäbe f und g dreht und mit Querarmen i

und i* versehen ist, in deren Lagern die kreisrunden

Scheiben j und j* sich

drehen. Diese Scheiben sind an ihrem Umfange gezahnt und stehen mit einem Getriebe

k in Eingriff. Die Bohrspindel l erhält auf gewöhnliche Weise vermittelst der

Winkelräder l*, der Welle m

und der Rolle m* ihre Rotation. n ist eine senkrechte Stange des Gestells zur Aufnahme des einen Endes der

Welle m; n* eine Querstange, welche n mit f verbindet; o ein Hebel, welcher durch ein Paar Zwischenstangen o* mit einem Tretschemel verbunden ist, mit dessen Hülfe

der Bohrer in Thätigkeit gesetzt wird; p und p*

Hebel und Gegengewicht

für die Bohrspindel l; q eine Schiebstange, in welcher

ein Körner q* befestigt ist; r ein Hebel, um den Körner auf die Lehre herabzubewegen; r* Gegengewicht für den Hebel r.

Das Gebrauchsverfahren ist folgendes. Der zu copirende Artikel wird an die Platte j und der zu durchbohrende an die Platte j* geschraubt. Die Platte j

wird dann um ihre Achse und um die Achse des Gestells h

gedreht, bis das zu copirende Loch mit dem Körner q*

zusammenfällt; dieser bleibt in dem Loch bis das correspondirende Loch gebohrt

ist.

Fig. 11

stellt eine verbesserte Nietmaschine im Aufriß dar. a ist das gußeiserne Gestell; b das Schwungrad; c die Treibrolle; d die Schwungradwelle, wovon ein Theil excentrisch ist;

e der Kolben; f der

Schieber mit dem Stempel g; g* die Form, welche in den

cylindrischen Theil h eingepaßt ist, in dessen Umfang

Rinnen gehobelt sind zur Aufnahme von vier Schiebern i,

i, deren jeder mit Schultern versehen ist, welche den verschiebbaren Ring

i* umfassen. j ist ein

Hebel, der mit seinem gabelförmigen Ende den Hals i*

umfaßt; j* eine starke mit ihrem oberen Ende an das

Gestell a befestigte Feder, deren unteres Ende gegen die

am unteren Arm des Hebels j befindliche Adjustirschraube

drückt. k, k sind verschiebbare Stücke, welche in die

Rinnen des Stückes f passen. An eine Achse l sind die Hebel l*, l*

befestigt, welche mit den Theilen k, k durch einen Stift

verbunden sind, welcher durch einen Schlitz des Schiebers f tritt. An der Achse l befindet sich ein

Hebel m, an welchen eine Spiralfeder m* befestigt ist, deren unteres Ende mit dem Boden des

Gestells fest verbunden ist. n ist ein anderer an die

Achse l befestigter Hebel; n* ein mit dem Hebeln durch ein Gelenk n**

verbundener Tretschemel; 0 eine Achse mit einer Handhabe o* und dem Hebel p, welcher durch das Gelenk

p* mit dem Kolben e

verbunden ist.

Die Wirkungsweise der Maschine ist folgende. Die an einander zu nietenden Platten

werden auf gewöhnliche Weise zwischen dem Stempel g und

der Form g* aufgehängt. Nachdem der Nietnagel von der

rechten Seite durchgesteckt worden ist, wird sein Kopf in den Stempel g geführt, worauf der Arbeiter den letzteren mittelst

der Handhabe o* gegen den Nietkopf drückt. Die Platten

werden durch den von den Schiebern i, i, dem Hebel j und der Feder j*

dargebotenen Widerstand dicht an einander gehalten. Der immer noch vorwärts sich

bewegende Stempel überwältigt den Widerstand der Feder j*, bis der Nietnagel durch die Form g* breit

gedrückt ist. Hierauf wird die Handhabe o* in ihre durch

Punktirungen angedeutete Lage zurückgeführt. Sollen die Nietnägel von der linken

nach der rechten Seite durchgesteckt werden, so entfernt man den Druck der Feder j* von den Theilen i, i und

bringt statt ihrer die Theile k, k in den Schieber f. Nach Einschiebung des Nietnagels in sein Loch und

seines Kopfes in die Form g* schließt der Arbeiter die

Platten zusammen und schiebt den Nietnagel an seine Stelle, indem er seinen Fuß auf

den Tretschemel n* setzt, wodurch er die Theile k, k gegen die Platten preßt; hierauf läßt er mit Hülfe

der Handhabe o* den Stempel g vorrücken und den Nietnagel zusammendrücken; indem er endlich seinen Fuß

von dem Schemel zurückzieht, entfernt er die Theile k, k

durch Vermittelung der Feder m*.

Fig. 12 ist

die Endansicht einer tragbaren Nietmaschine zum Vernieten

und Durchlöchern von Platten an den Seiten der Schiffe oder anderer größerer

Bauwerke. a ist das gußeiserne Hauptgestell; b das Schwungrad; c eine

Rolle, zur Transmission der Bewegung; d die

Schwungradwelle, welche zum Theil excentrisch ist, und den Kolben e enthält; f der Schieber

mit dem Stempel g; g* die Form, welche in den Zapfen h eingefügt ist; dieser wird in das Handrad h*, wie in eine Mutter geschraubt; o ein Hebel, welcher in einem Einschnitt des Gestells

a sich bewegt, um die Drehung der Schraube zu

verhüten, wenn man sie durch Drehung des Rades h*

vorwärts bewegt. Wird aber der Hebel o zurückbewegt, so

dient er zur Umdrehung der Schraube. i ist ein Gelenk,

dessen eines Ende um einen Zapfen des Kolbens e drehbar

und dessen anderes Ende mit einem Schlitz versehen ist, welcher auf einem Stifte des

Schiebers f gleitet. j ein

Gelenk, welches den Kolben e mit der Handhabe j* verbindet. k, k sind

Theile, welche mittelst Keilen l, l an das Gestell

befestigt sind. Die von dem Krahn herabhängende Maschine wird in der einen Richtung

nach der Neigung des zu bearbeiteten Theils durch Ketten, welche bei p und q eingehängt werden,

adjustirt, und in der andern Richtung durch Umdrehung der Schraube r.

Wenn nun der Apparat über den zu vernietenden Platten hängt, so wird die Rolle c in rasche Rotation gesetzt und die Maschine in die

richtige Höhe und Lage gehißt. Hierauf wird von der linken Seite her ein Nietnagel

durchgesteckt, und das Handrad h* gedreht, bis die Form

g* den Nagel an seinen Ort gepreßt hat; zugleich

werden die Platten durch den Widerstand der Aufhalter k,

k dicht zusammengebracht. Der Arbeiter drückt nun die Handhabe des Hebels

j* herab und bringt dadurch den Kolben e in eine Linie mit dem Schieber f, welcher sich sodann vorwärts bewegt und mittelst des Stempels g den Nietnagel festpreßt. Hierauf läßt der Arbeiter die

Handhabe j* los, und läßt den Kolben unter dem Schieber

f leer laufen, bis der folgende Nietpflock in

Bereitschaft ist.

Tafeln