| Titel: | Ueber einen einfachen und gefahrlosen Apparat zu Versuchen mit der Flamme des Knallgases; von Prof. Ineichen in Luzern. |

| Fundstelle: | Band 137, Jahrgang 1855, Nr. LXXVII., S. 298 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Ueber einen einfachen und gefahrlosen Apparat zu

Versuchen mit der Flamme des Knallgases; von Prof. Ineichen

in Luzern.

Aus

Poggendorff's

Annalen der Physik und Chemie, 1855, Nr. 6.

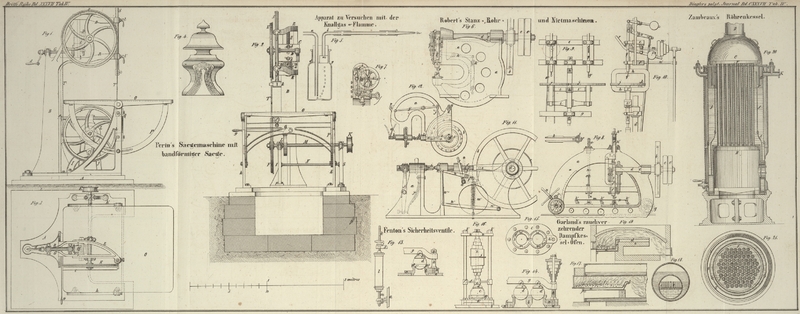

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Ineichen, über einen Apparat zu Versuchen mit der Flamme des

Knallgases.

Wird das aus einer engen Röhre ausströmende Knallgas (ein Gemenge von 2 Vol.

Wasserstoff und 1 Vol. Sauerstoff) angezündet, so kann es bekanntlich geschehen, daß

die Flamme bei nachlassendem Drucke des Gases in die Röhre zurücktritt und eine

gefährliche Explosion und Zerschmetterung des Gasbehälters verursacht. Um dieser Gefahr vorzubeugen,

hat man bisher, soviel mir bekannt ist, vorzüglich zwei verschiedene

Sicherheitsmittel angewendet. Das erste besteht darin, daß man die Röhre, durch

welche das Gasgemenge aus dem Behälter strömen soll, auf eine Länge von 2 bis 3 Zoll

mit dicht an einander liegenden Scheibchen von feinem Metallgewebe füllt, so daß das

Gas durch dieses vielfache Gewebe herausströmen, die Flamme hingegen nicht durch

dasselbe zurücktreten kann. Das andere Mittel besteht darin, daß jedes der beiden

Gase aus einem eigenen Behälter und durch eine besondere Röhre ausströmt und beide

Röhren sich in einiger Entfernung zu einer einzigen vereinigen, so daß die zwei Gase

sich erst nahe an der Ausmündung vermengen können. Nähere Beschreibungen dieser

Apparate findet man in Poggend. Annalen Bd. CXVI S. 547

ganze Folge, ferner im Löthrohrbuch von Th. Scheerer 1851

und in Heßler's Lehrbuch der Physik 1854, wo dieser

Apparat in seiner Anwendung zum Gasmikroskop beschrieben wird. Diese Apparate können

zwar gefahrlos gemacht werden, sind aber ziemlich complicirt und mit nicht geringen

Kosten verbunden; auch dürfte bei dem letzteren, wo die beiden Gase in abgesonderten

Behältern gehalten werden, die Regulirung der Hähne und des Druckes nicht immer so

gelingen, daß die zwei Gase im richtigen Verhältniß gemengt zur Flamme gelangen, was

doch nothwendig ist, wenn der Effect das Maximum erreichen soll. Da diese Apparate

in den neuesten Werken beschrieben werden, so bin ich dadurch veranlaßt worden, hier

die Einrichtung meines Apparates mitzutheilen, welcher mit jeder wünschbaren

Sicherheit eine solche Einfachheit verbindet, daß derselbe von jedem Laboranten

selbst und ohne Kosten hergestellt werden kann, indem dazu nichts anderes erfordert

wird, als was in jedem Laboratorium ohnedieß vorhanden ist.

Das Wesentliche desselben besteht darin, daß bei einem allfallsigen Rücktritt der

Flamme dieselbe sich nur einer möglichst kleinen Menge von Knallgas, nie aber dem

ganzen Vorrath desselben im Gasbehälter mittheilen kann. Dieser Zweck wird

vollkommen erreicht durch die Einrichtung, welche Fig. 5 darstellt. Durch

den Kork, welcher in den Hals eines etwas starken Glases eingepaßt ist, werden zwei

gebogene Glasöhren gesteckt. Die eine a reicht 6 bis 7

Centimeter unter die Oberfläche des Wassers, womit das Glas bis an den Kork d, g gefüllt ist; das äußere Ende derselben ist

vermittelst einer Kautschukröhre mit einer Messingröhre verbunden, welche mit einem

Hahne versehen und entweder mit einer Schweinsblase oder einem Gasbehälter

(Gasometer) in Verbindung steht. An der Stelle, wo die Röhre b eingesteckt wird, ist der Kork unterhalb bei m etwas ausgeschnitten, so daß zwischen diesem Theil der Korkfläche und der Wasserfläche d, g ein kleiner Raum ist. Die Röhre b ist dann ferner vermittelst einer Kautschukröhre mit

einer etwa 4 Decimeter langen und 1 Millimeter weiten Glasröhre verbunden; auf

gleiche Weise wird an das Ende derselben eine Löthrohrspitze angesteckt. Wird nun

auf das Gasgemenge in der Schweinsblase oder im Gasbehälter ein angemessener Druck

ausgeübt, so strömt dasselbe unter das Wasser im Glas und von da durch die Röhre b bis an die Mündung der Löthrohrspitze, wo es

angezündet wird. In dieser Flamme können dann die bekannten Versuche über das

Siderallicht mit dem Kalkcylinder (Drummond's

Beleuchtung), die Schmelzung des Platins, die Verbrennung des Eisens und Stahls

u.s.w. vorgenommen werden; auch läßt sich diese Vorrichtung so gut wie jede andere

zum Gasmikroskop gebrauchen.

Bei dieser Anordnung des Apparats kann die Flamme niemals in den Gasbehälter, von

welchem sie durch die Wassersäule im Glase abgeschnitten ist, zurücktreten, wohl

aber zu dem kleinen Gasvolum bei m zwischen dem

ausgeschnittenen Kork und der Wasserfläche. Dieses Gasvolum kann aber so klein

gemacht werden, daß nie eine Explosion zu besorgen ist. Bei meinen Experimenten über

die Knallgasflamme bewirke ich oft durch Nachlassung des Druckes absichtlich das

Zurücktreten der Flamme um das gefahrlose Verhalten des Apparates zu zeigen. Beträgt

das Gasvolum bei m etwa 27 Kubikcentimeter, so erhält

das Glas eine geringe aber gefahrlose Erschütterung; wird das Volum kleiner gemacht,

so wird auch die Erschütterung geringer, und ist gar nicht mehr wahrzunehmen, wenn

das Volum auf 12 oder 10 Kubikcentimeter reducirt wird. Dieses Volum kann leicht

durch Abwägen des Wassers bestimmt werden, welches dieser kleine Raum fassen kann,

indem 1 Grm. Wasser 1 Kubikcentimeter einnimmt. Dieser Raum kann zwar beliebig

reducirt werden, jedoch ist dafür zu sorgen, daß die Mündung der Röhre bei m und die betreffende Korkfläche wenigstens um 1

(Centimeter von der Wasserfläche d, g abstehe, weil bei

einem zu geringen Abstand das aufsteigende Gas leicht Wasser in die Röhre

hinaufwirbeln könnte.

Tafeln