| Titel: | Pumpe ohne Kolben und Ventile, zum Heben schlammigen oder säurehaltigen Wassers; von A. Silbermann. |

| Autor: | A. Silbermann |

| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. III., S. 19 |

| Download: | XML |

III.

Pumpe ohne Kolben und Ventile, zum Heben

schlammigen oder säurehaltigen Wassers; von A. Silbermann.

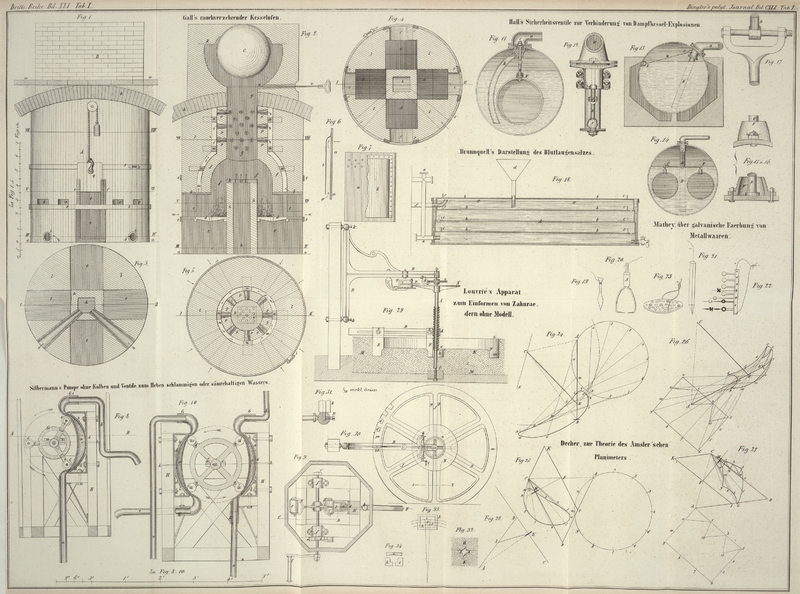

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Silbermann's Pumpe ohne Kolben und Ventile.

Die Thatsache, daß bei den jetzt gebräuchlichen Pumpen die Ventile, Kolben und

Liederung häufige Reparaturen und hierdurch Betriebsstörungen verursachen, und der Umstand,

daß so construirte Pumpen für schlammiges, Erd- und Sandtheile führendes

Wasser fast gar nicht zu verwenden sind, regten die Idee an, eine Pumpe ohne Kolben

und Ventile in der Art zu construiren, daß bei möglichst einfacher Ausführung die

arbeitenden Maschinentheile ebenso leicht zugänglich als ausbesserungsfähig seyen.

Offenbar ist diese Aufgabe am vollkommensten in der Art zu lösen, daß eine

luftdichte Röhre, nachdem sie durch einen einmaligen Proceß luftleer gemacht worden,

in diesem Zustande verbleibe, so weit dieß freilich das jeder Zeit Luft mitführende

Wasser gestattet, und daß sonach das durch den Luftdruck bedingte Steigen, wie das

durch den Mechanismus erfolgende Ausfließen des Wassers in continuirlicher, nicht

alternirender Weise erfolge. Wird ein luftdichter, mit Wasser erfüllter und in ein

Wasserreservoir tauchender Schlauch, dessen peripherische Hülle ihrer Längenrichtung

nach leicht zusammendrückbar ist, in irgend einem Theile seiner Querachse nach

luftdicht zusammengedrückt und diese Compression continuirlich gegen die

Schlauchöffnung hin fortgeführt, so wird das auf diesem Wege verdrängte Wasser oben

ausfließen und der in dieser Weise luft- und wasserleer gewordene Theil des

Schlauches sich wiederum mit Wasser füllen, vorausgesetzt, daß er sich noch

innerhalb der Gränzhöhe des aërostatisch-hydrostatischen Druckes

befindet. Wird nun der Schlauch durch eine zweite Kraftäußerung in einem anderen

Punkte unterhalb ebenso zusammengepreßt, jetzt erst die obere

Schlauchzusammendrückung aufgehoben, und wird der zwischen diesen Punkten

befindliche Inhalt in der eben erwähnten Weise entleert, ohne daß die Luft in den

leer werdenden Theil Eintritt erlangt, so kann durch continuirliche sich wie oben

wiederholende Zusammendrückungen des Schlauches ein continuirlicher Wasserausfluß

erlangt werden.

Fig. 8, 9 und 10 zeigen die

Ausführung dieser Idee zu einer einfachen und Doppelpumpe; Fig. 8 ist der

Verticaldurchschnitt nach C, D, E, F; Fig. 9 der

Horizontaldurchschnitt nach A, B; Fig. 10 der

Verticaldurchschnitt. Der Schlauch a, Fig. 8, welcher nach der

weiter unten anzugebenden Ausführung luftdicht, leicht zusammendrückbar und

elastisch präparirt ist, wird mit dem unteren Ende an dem unterhalb des

Wasserniveau's gehörig situirten Saugkorbe befestigt; in seinem oberen Theile

schließt er sich einem gußeisernen Kreissegment d an

(Fig. 8

und 9), das

nach Anordnung von Fig. 8 ein wenig mehr als den dritten Theil der Peripherie eines Kreises

bildet, welcher unter Hinzufügung der doppelten Schlauchswandungsstärke von den

Walzen c, c, c des Rades G

umschrieben wird. Die Breite dieses an dem feststehenden Stiele H angebolzten Gußstückes muß mindestens gleich der halben Peripherie des

Schlauches seyn, damit es letzterem in seiner durch die Walzen c, c, c bewirkten Zusammendrückung vollständige Auflage

gewähre. Um die Reibung hierbei möglichst zu vermindern, bewegen sich die sorgfältig

von hartem Holze ausgeführten cylindrischen Walzen in den gabelförmigen Armausläufen

des Rades G um ihre Achsen (Fig. 9). Die Welle des

Rades G ruht in den Zapfenlagern bei f (Fig. 9), welche von festen

Bockgerüsten getragen werden; mit letzteren muß der Stiel H durch Verstrebung und Verriegelung fest verbunden seyn. Die Drehung des

Rades erfolgt vermittelst der außerhalb des Pumpenhauses befindlichen Kurbel l (Fig. 9). Erfolgt nun eine

Drehung des Rades G in der Richtung der Pfeile von Fig. 8, so wird

die erste über den Schlauch hinweggehende Walze die Luft auf ihrem Wege nach oben

hin aus demselben verdrängen, während die unterhalb in der Röhre befindliche Luft,

den leeren Raum erfüllend, sich ausdehnen und eine Wassersäule dem Maaße dieser

Luftverdünnung entsprechend im unteren Theile des Schlauches sich erheben wird.

Bevor noch die erste Walze am oberen Punkte zu wirken aufgehört hat, beginnt schon

der Abschluß und die fortgehende Zusammendrückung des Schlauches durch die zweite

Walze, wodurch die zwischen diesen beiden Walzen im Schlauche eingeschlossene

verdünnte Luft zu entweichen gezwungen wird und eine abermalige Verdünnung der Luft

im ganzen Schlauche, wie eine entsprechende Wasserhebung in demselben entsteht. Nach

einigen Drehungen wird das Wasser endlich so hoch steigen, daß es den am

Kreissegment anliegenden Schlauchtheil erfüllt und die Walzen nunmehr das zwischen

ihnen befindliche Wasserquantum fortdrängen, welches durch das metallene Ansatzrohr

b ausfließt. Da in jeder Stellung der Kurbel stets

wenigstens eine Walze den Abschluß des Schlauches bewirkt, so ist ein Eindringen der

Luft von oben her nicht möglich, und wird demnach das Wasser im Schlauche stets so

hoch stehen, als es die aus ersterem entweichende Luftmenge gestattet. Da die Röhre

a die erforderliche Eigenschaft des luftdichten,

leicht comprimirbaren elastischen Schlauches nur in der Gegend des Kreissegmentes zu

erfüllen hat, so ist es zweckmäßiger den unteren Theil aus einer metallenen

Steigeröhre bestehen zu lassen und nur nach Fig. 10 zwischen G, L und G, K das

Schlauchstück einzufügen, indem es mit dem Aufsteige- und Ausgußrohr dadurch

verbunden wird, daß es auf 6–8 Zoll über dieselben gezogen und mit Draht

luftdicht umwunden wird; zur besseren Dichtung kann noch eine elastische

Zwischenlage zwischen die beiden Röhren gebracht werden. Damit das Schlauchstück der

Krümmung des Kreissegmentes sich anlege und in dieser Lage verbleibe, muß es durch

Schnüre mit letzterem bei h, h, h (Fig. 8

und 10) so befestigt werden,

daß es freien Spielraum zum Ausdehnen in seiner Peripherie behält und daß den Walzen

hierdurch keine Unebenheiten dargeboten werden. Um eine Drehung des Rades G in entgegengesetzter Richtung zu verhindern, wodurch

in dem Rohre a eine Luftverdichtung entstehen würde, muß

auf der Drehwelle ein Sperrrad e nebst Sperrhaken i (Fig. 9) angebracht seyn,

wobei ersteres und der Ansatz o zugleich ein Verschieben

der Welle in der Längenrichtung verhindern. Auch wird es zweckmäßig seyn, die

Wellenlager in die Bockgerüste so einzulegen, daß sie um ein Geringes nach rechts

oder links der Drehachse leicht verschiebbar sind, um ein gehöriges Anpassen der

Walzen an die Wandungen des Schlauch- und Gußstückes bewirken zu können.

Fig. 10 zeigt

die Anordnung einer Doppelpumpe nach demselben System.

Die gußeisernen Kreissegmentstücke d, d umspannen hier

ein wenig mehr als den vierten Theil eines Kreises, dessen Radius unter Hinzufügung

der doppelten Schlauchstärke von den Seilen der in den Gabeln g sich drehenden Walzen c, c, c begränzt wird,

von denen hier vier vorhanden sind. Da auf der linken Seite die Walzen eine

niederwärtsgehende Bewegung haben, während sie auf der rechten nach aufwärts gehen,

so muß auf ersterer das Steigerohr a hinter der

Holzsäule H so hoch hinaufgeführt werden, daß das

Schlauchstück, wie die Figur zeigt, befestigt werden kann. Bei K ist das metallene Ausgußstück e mit demselben verbunden und ein wenig nach seitwärts an der Säule H vorbeigeführt. Auf der rechten Seite ist das bei G beginnende Ansatzrohr b

noch höher hinaufgeführt angenommen, wobei das Wasser in demselben nur durch den

Druck der hinaufgehenden Walzen gehoben werden kann, so daß die Pumpe in diesem

Falle als Druckpumpe wirkt. Obschon sonach auch bei der Wirkungsweise als Druckpumpe

ein Ventil durchaus nicht erforderlich ist, da ein Zurückfließen des Wassers nicht

erfolgen kann, so würde doch bei einer hohen Wasserdrucksäule welche continuirlich

auf den oberen Theil des Schlauches einwirkte und denselben hierdurch leicht undicht

machen könnte, das Anbringen eines Druckventiles in der Gegend bei b zweckmäßig seyn, und zwar würde zu diesem Zwecke das

in den Figuren

8 und 9 von mir entworfene, den hydrostatischen Druck modificirende Ventil

vortheilhaft anzubringen seyn. Es versteht sich von selbst, daß soweit die

Vorrichtung als Saugpumpe wirken soll, die Höhenlage der Schlauchstücke nie die

aërostatisch-hydrostatische Gleichgewichtsgränze von 32 Fuß

übersteigen darf, welche noch wegen der mechanischen Unvollkommenheiten und des

Umstandes, daß das Wasser stets ein Quantum Luft mit sich führt, welche in den

luftleer gemachten Raum entweicht, auf 25–26 Fuß reducirt werden muß. Ebenso

darf nach Anordnung von

Fig. 10

der höchste Punkt der links liegenden Saugröhre a diese

Gränze nie übersteigen.

Die Ausführung der erforderlichen, höchstens 5 Fuß langen luftdichten, leicht

comprimirbaren und elastischen Schlauchstücke kann in mehrfacher Weise erfolgen. Sie

werden entweder ganz aus gut präparirter, bei allen Temperaturen elastisch

bleibender, sogenannter vulcanisirter Gutta-percha oder Kautschuk gefertigt,

oder es werden gewebte Schläuche mit einem dieser Stoffe wasserdicht präparirt. Bei

der letzteren Ausführung ist aber zu berücksichtigen, daß diese Schläuche das

Bestreben äußern müssen, ihre runde Form nach der Zusammendrückung durch die Walzen

wieder anzunehmen und hierdurch das Aufsteigen des Wassers zu erleichtern. Dieß

erfolgt einerseits durch Einweben von Kautschukfäden in der Richtung der

Kreisperipherie des Schlauches und durch Befestigen von vulcanisirter

Gutta-percha auf der Oberfläche desselben in Form von etwas kleineren

halbcylindrischen Riemen, als der äußere halbe Schlauchumfang beträgt. Nachdem der

wasserdicht gemachte Schlauch über einen passenden Kern gezogen worden ist, werden

diese halbcylindrischen Riemen (etwa 1 Linie stark) mittelst einer Lösung von

Kautschuk oder Gutta-percha warm darauf geklebt, so daß auf jeder Seite des

Schlauches, parallel seiner Achse, ein schmaler Streifen desselben unbedeckt

verbleibt; bei Verwendung desselben wird er so an das Kreissegmentstück angebracht,

daß diese Streifen die Begränzungsflächen bei der durch die Walzen erfolgenden

Zusammendrückung bilden. In dieser Weise erlangt man nebst einer großen Schonung des

Schlauches die erforderlichen Eigenschaften der leichten Zusammendrückbarkeit und

Elasticität desselben, wobei ein Undichtwerden nur in den schmalen unbelegten Seiten

nach längerem Gebrauche eintreten kann, welches durch Ueberstreichen mit einem

Kautschuk- oder Gutta-percha-Firniß leicht beseitigt werden

kann.

Die Vortheile dieser Pumpenconstruction, deren Zusammensetzung und Instandhaltung

nach Beschaffung der erforderlichen Maschinentheile und des Schlauchstückes eben so

leicht, als einfach von Jedermann zu bewirken ist, bestehen in einer nicht

unbedeutenden Ersparung an Betriebskraft und der Erlangung eines verhältnißmäßig

größeren Nutzeffectes gegen die jetzt gebräuchliche Pumpeneinrichtung. In ersterer

Hinsicht ist nur die Zapfenreibung der Welle des Rades G

und die wälzende Reibung der Walzen c, c, c zu

überwinden, während fast alle bei den Pumpen vorhandenen Widerstände außer der

Contraction des Wassers im Saugkorbe und der Adhäsion des Wassers an den

Röhrenwandungen oder der hydraulische Widerstand außer Acht kommen, als: 1) das

Heben des Kolbens und die durch seine Liederung verursachte oft bedeutende Reibung;

2) das Heben des über dem

Kolbenventile befindlichen Wassers; 3) der mechanische Widerstand des Wassers; 4)

der durch die Ventile verursachte Widerstand. In Betreff eines größeren Nutzeffectes

ist die Erlangung eines continuirlichen Wasserstrahles und der Umstand

hervorzuheben, daß gleichzeitig mit derselben Vorrichtung ein und mehrere

Pumpenpaare betrieben werden können, was um so eher angeht, je geringer die

erforderliche Betriebskraft von vornherein zur Erreichung desselben Effectes, als

bei den jetzigen Pumpen, sich herausstellen wird.

Ebenso ist die vorliegende Pumpenconstruction mit großem Vortheil für Wasser zu

benutzen, welches Säuren enthält oder Erd- und Sandtheile führt.

Tafeln