| Titel: | Ueber die galvanische Färbung von Metallwaaren; von A. O. Mathey, Probirer am Controleamt zu Locle in der Schweiz. |

| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. VI., S. 33 |

| Download: | XML |

VI.

Ueber die galvanische Färbung von Metallwaaren;

von A. O. Mathey, Probirer

am Controleamt zu Locle in der Schweiz.

Aus dem Technologiste, October 1855, durch das

polytechnische Centralblatt, 1856, S. 612.

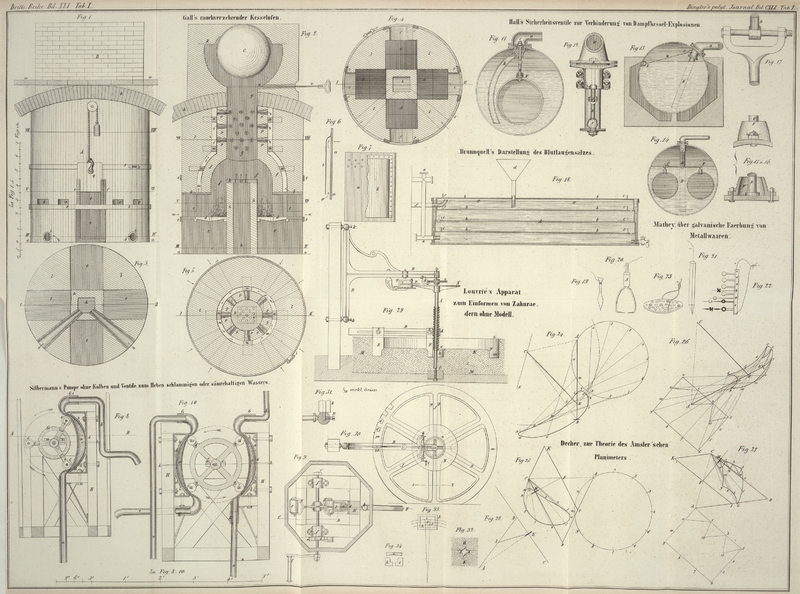

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Mathey, über die galvanische Färbung von Metallwaaren.

Der Verf. hat viele Versuche angestellt über die Färbung von Metallgegenständen auf

galvanischem Wege (Galvanochromie), d.h. durch galvanische Ablagerung einer ganz

dünnen Schicht eines Metalloxyds auf denselben, welche Schicht, in gleicher Weise

wie das beim Anlassen des Stahls entstehende Oxydhäutchen, je nach ihrer Dicke den

Gegenständen verschiedene Farben gibt. Veranlassung zu diesem Verfahren war die in

der Schweiz von diesem Verfahren gemachte Anwendung zum Färben verschiedener Theile

von Uhren. Die Oxyde, welche der Verf. bisher hauptsächlich anwendete, sind

Bleisuperoxyd und Eisenoxyd.

Bereitung der Bleilösung. Man löst 425–450 Grm.

caustisches Kali in einem Liter destillirten Wassers, fügt ungefähr 125 Grm.

Bleioxyd, am besten Massicot, hinzu, und kocht die Mischung 10 Minuten lang in einem

Kolben mit engem Halse, damit die Luft möglichst wenig Zutritt habe. Nach dem

Erkalten decantirt man die Lösung von dem ungelöst gebliebenen Bleioxyd und verdünnt

sie mit destillirtem Wasser, bis sie am Baumé'schen Aräometer

24–25° zeigt, indem diese Dichtigkeit die geeignetste ist, um schöne

Farben zu erhalten. Man bewahrt sie in einer gut verschlossenen Flasche auf, damit

nichts Fremdartiges hineinkommt. Beim Gebrauche der Lösung bildet sich darin

allmählich kohlensaures

Kali. Man kocht sie dann mit caustischem Kalk, läßt absetzen und benutzt die klare

Flüssigkeit aufs Neue. Von Zeit zu Zeit muß man die Flüssigkeit wieder mit Bleioxyd

kochen. Benutzt man dieselbe zum Färben von Gegenständen, die rauhe Stellen haben,

so kommt es vor, daß dieselben keine gleichförmige Farbe annehmen. Die Ursache davon

liegt nach dem Verf. wahrscheinlich darin, daß die Flüssigkeit die Elektricität

nicht so gut leitet wie das Metall, und man kann diesem Fehler leicht abhelfen,

indem man das Leitungsvermögen derselben durch Zusatz einer Säure vergrößert. Man

setzt oft zu diesem Zwecke Weinstein zu, welcher aber nach dem Verf. am wenigsten

geeignet ist und besser durch Oxalsäure, Essigsäure u.s.w. ersetzt wird. Am besten

ist es, überhaupt keine Säure zuzusetzen, weil ein solcher Zusatz die Solidität der

Farben sehr beeinträchtigt und man auch ohne denselben den Zweck vollständig

erreichen kann. – Massicot ist für den vorliegenden Zweck besser, als

Bleiglätte, weil es sich leichter in Kali auflöst. Man bereitet es sich

nöthigenfalls selbst, indem man Mennige in einem unglasirten irdenen Gefäße unter

beständigem Umrühren mit einem Eisenstabe bis zum dunkeln Rothglühen erhitzt, bis

eine Probe der Masse nach dem Erkalten eine citronengelbe Farbe zeigt. Zu starkes

Erhitzen muß vermieden werden, da das Oxyd dann schmelzen würde.

Bereitung der Eisenlösung. Obschon diese Lösung in der

Bereitung und Anwendung Schwierigkeiten darbietet, kann sie doch eine häufige

Anwendung finden, und sie ist sogar in gewissen Fällen unentbehrlich, weil sie

Nüancen gibt, die man mit Bleilösung nicht erhalten kann. Man löst Eisenvitriol, der

eine blaßgrüne Farbe besitzt und sich nicht oxydirt hat, in der Wärme in

destillirtem Wasser, kocht die Lösung, um alle Luft daraus auszutreiben, und hebt

sie in einer dicht verschlossenen Flasche auf. Wenn man sie gebrauchen will, gießt

man die nöthige Menge davon aus der Flasche heraus und vermischt sie mit luftfreiem

Ammoniak, bis der entstandene Niederschlag sich wieder aufgelöst hat (was er aber,

wenn man nicht zugleich eine Säure oder ein Ammoniaksalz zusetzt, nicht vollständig

thut). Die so bereitete Lösung kann man nicht länger als eine Stunde lang benutzen,

weil durch die Einwirkung des Sauerstoffs der Luft Eisenoxyd daraus niedergeschlagen

wird. Die Farben, welche man mittelst derselben erhält, sind viel weniger

veränderlich, als die mit der Bleilösung erhaltenen, sie sind lebhafter und ebenso

solide, als das Blau, welches durch Anlassen auf Stahl hervorgebracht wird.

Vorbereitung der zu färbenden Gegenstände. So viel als

möglich bringt man die galvanische Färbung auf einer nicht oxydirbaren Metallschicht an, da der

Gegenstand mit dem positiven Pole verbunden werden muß und er, wenn seine Oberfläche

aus einem oxydirbaren Metall besteht, dabei oft nicht blank bleibt. Als Unterlage

für das aus der Bleilösung sich ausscheidende Bleisuperoxyd eignet sich vorzüglich

Gold oder eine vergoldete Fläche, oder auch Platin. Auf letzterem bringt das

Bleisuperoxyd ein prächtiges Blau, auf Gold dagegen Grün hervor. Dieß rührt davon

her, daß die Farbe des Metalls durchschimmert; das gelbe Gold wird also grün,

während Platin, Stahl, Argentan die blaue Farbe nicht verändern.Auf Stahl und Argentan erhält man indeß das Blau und das Grün. Die grüne

Farbe wird also auch durch die Lösung hervorgebracht und rührt nicht bloß

von dem unterliegenden Metall her. Warum sie aber doch auf Platin nicht

entsteht, kann der Verf. nicht angeben. Auf Argentan und den anderen weißen Metallen erscheint die grüne Farbe erst,

nachdem sie zuvor blau geworden sind. Die Färbung des Silbers kommt der der übrigen

Metalle nicht gleich, weil dasselbe schnell eine Oxydation erleidet, welche seine

Oberfläche matt macht und das Erscheinen der Farben verhindert. Die Legirungen,

welche Silber, wenn auch nur in kleiner Menge, enthalten, färben sich deßhalb nicht

gut und verändern sich schnell, weßhalb man das Silber bei diesem Verfahren

sorgfältig vermeiden muß.

Der gute Erfolg der Operation hängt vor Allem von der gehörigen Reinigung und

Vorbereitung des Gegenstandes ab. Je besser derselbe polirt ist, desto lebhafter

werden die Farben; eine mit dem Polirstahle geglättete Fläche wird schöner, als eine

bloß mit Eisenoxyd polirte. Vor dem Färben muß jedes Stück sorgfältig gereinigt und

namentlich von aller fettigen Substanz befreit werden; man taucht es zu diesem

Zwecke in Kalilauge, oder besser in eine Lösung von Kali in Weingeist, und spült es

darauf in Wasser; für große Artikel kann man auch Kreide anwenden. Nach der

Reinigung darf man die Gegenstände nicht mehr mit den Fingern oder mit einem Tuche

berühren.

Der galvanische Apparat. Becquerel wendete zur

Galvanochromie eine einfache Kette an, bestehend aus einem porösen Cylinder, welcher

die Bleilösung enthält und welcher innerhalb eines weiteren Glasgefäßes in

verdünnter Salpetersäure steht. In der Salpetersäure steht ein Platinblech, welches

einen Leiter trägt, mit welchem der zu färbende, in die Bleilösung tauchende

Gegenstand verbunden ist. Der Verf. zieht es aber vor, eine besondere kleine

constante Batterie von bloß zwei Paaren anzuwenden. Die Leitungsdrähte, ebenso wie

die negative Elektrode, sind von Eisen oder Platin. Die Elektrode endet gewöhnlich

mit einer Spitze (Fig. 19), wenn

man Uhrzeiger färben will. Ist der zu färbende Gegenstand groß und sollen beide

Seiten desselben gefärbt werden, so reicht die Elektrode Fig. 19 nicht aus; man

kann dann eine Elektrode anwenden, wie Fig. 20 zeigt, bestehend

aus mehreren Drähten, die unten gebogen und mit den Spitzen gegen einander gekehrt

sind. Der Gegenstand wird dann in der Mitte zwischen diesen Spitzen angebracht. Die

verschiedenen Drähte laufen oben zusammen und werden durch den Kork A gehalten. Am oberen Ende stehen sie mit dem negativen

Pole in Verbindung. Solcher Drähte kann man auch viele anwenden, so daß ihre Enden

in der Flüssigkeit dem Gegenstande büschelförmig gegenüber stehen. Um einen

halbkugelförmigen Gegenstand im Innern zu färben, setzt man ihn mit dem positiven

Pole in Verbindung, füllt ihn mit der Lösung und stellt die negative Elektrode

hinein, so daß die Spitze in der Mitte steht. Eine gewöhnliche Elektrode, mit

welcher die Arbeit gut gelingt, besteht aus einem in einem Glasrohre

eingeschlossenen Eisen- oder Platindrahte, welcher um ungefähr 1/2 Millimeter

aus dem ausgezogenen Ende des Glasrohres hervorsteht (Fig. 21). Für runde

Gegenstände, z.B. kleine Glocken, kann man als negativen Pol ein cylindrisches

bleiernes Gefäß benutzen, welches die Bleilösung enthält; der mit dem positiven Pole

verbundene Gegenstand wird dann mitten in diese Lösung gehängt.

Ausführung der Arbeit. Sey vorausgesetzt, daß man

Uhrzeiger färben wolle. Man bringt 6 Paare derselben auf einem stählernen Rechen an,

dessen Zweige die geeignete Form und Elasticität haben, um die Zeiger mit ihren

Hülsen daran zu befestigen. Zur Versinnlichung dieses Instruments gibt der Verf. die

Abbildung Fig.

22. Der Leiter A wird mit dem positiven Pole

in Verbindung gesetzt und der Rechen mit den Zeigern in die Flüssigkeit eingetaucht.

Indem man ihm durch einige gelinde Stöße eine Erschütterung gibt, bewirkt man, daß

die in den Löchern der Zeigerköpfe zurückgehaltenen Luftblasen entweichen. Der

Rechen muß ungefähr 25 Millim. hoch von Flüssigkeit bedeckt seyn; wollte man ihn

tiefer eintauchen, so könnte man die entstehenden Farben nicht gut beobachten und

würde nicht so leicht die gewünschte Nüance erhalten. Wenn alles so vorgerichtet,

führt man die negative Elektrode (Fig. 19 oder 21) an der

Oberfläche der Flüssigkeit umher, so daß bloß ihre Spitze eingetaucht ist. Nach

5–6 Secunden sieht man die Zeiger sich verändern; man läßt die erste Ordnung

der Farben vorübergehen; wenn sie grau sind, beginnt die zweite Ordnung. Das Grau

verschwindet nämlich, um einer gelben Farbe Platz zu machen, welche dann ebenfalls

verschwindet und durch Roth ersetzt wird. Dieser Moment erfordert alle

Aufmerksamkeit, damit man nicht die Nüance, welche man haben will, vorübergehen lasse, und man muß

dabei beachten, daß die Farben in der Flüssigkeit weniger dunkel erscheinen, als sie

wirklich sind. Sehen sie in der Flüssigkeit roth aus, so sind sie in Wirklichkeit

nachher violett. Wenn man sie roth erhalten will, muß man sie also schon

herausnehmen, wenn sie in der Flüssigkeit orange erscheinen. Sollte die Spitze des

Zeigers die beabsichtigte Farbe früher erhalten als der Kopf, so hebt man die Spitze

aus der Flüssigkeit heraus, während der noch nicht hinreichend gefärbte Theil noch

eingetaucht bleibt, und läßt nun den Strom unterbrochen wirken, d.h. taucht die

Spitze der negativen Elektrode wiederholt abwechselnd einen Augenblick in die

Flüssigkeit, bis die gewünschte Farbe überall entstanden ist. Die Dauer der

Operation variirt von 10–40 Secunden. Es ist vortheilhaft, eine größere

Anzahl von Zeigern auf einmal zu behandeln, weil sie dann gleichförmiger in der

Farbe ausfallen.

Der Verfasser theilt bezüglich dieser Operation noch folgende Bemerkungen mit: 1) Ist

der Strom zu stark, so sieht man an den Elektroden Wasserstoff- und

Sauerstoffgas sich entwickeln. Der Gegenstand nimmt dann ein grauliches Ansehen an

und die Elektrode aus Eisen bedeckt sich mit schwammförmigem Blei. Unter diesen

Umständen muß man den Strom schwächer machen, und, nachdem man den Gegenstand wieder

polirt hat, die Operation aufs Neue beginnen. 2) Eine Messingplatte von einer

gewissen Größe der Wirkung des Stromes ausgesetzt, bleibt passiv und nimmt durchaus

keine Farbe an. Zeigt sich dieß, so muß man die Platte erst mit einem kleinen Theil

eintauchen, und in dem Maaße, als sie die Farbe ändert, sie weiter einsenken. 3) Ist

der Gegenstand groß, so nimmt er unfehlbar mehrere Farben an, weil die von der

Verbindungsstelle mit dem Poldrahte am entferntesten Theile sich am schnellsten

färben. Dieß macht sich um so mehr geltend, je weniger gut die Flüssigkeit leitet.

Um diesem Uebelstande entgegen zu wirken, muß man die Gegenstand an verschiedenen

Stellen mit dem positiven Pole verbinden und die negative Elektrode in mehrere

zweckmäßig angeordnete Drähte auslaufen lassen. 4) Ein frisches Bad bringt immer auf

derselben Platte mehrere Nüancen hervor und beim Gebrauche wird das Bad besser. Man

lasse daher die auf ihrem Rechen angebrachten Zeiger erst einige Minuten lang in dem

frischen Bade verweilen und färbe sie dann in einem alten Bade. 5) Ist die Farbe

nicht gut ausgefallen, so wird der Gegenstand in starkem Essig abgebeizt und dann

aufs Neue gefärbt. Man kann so den Gegenstand 2 oder 3 Mal dem Färben unterwerfen,

ohne ihn wieder zu Poliren, wenn er aus wenigstens 14karatigem Gold besteht. 6) Hat

man einen vergoldeten Gegenstand 5–6 Male dem Färben unterworfen, so ist die

Vergoldung

vollständig weggenommen, so daß man ihn aufs Neue vergolden und glätten muß. 7)

Bringt man einen gefärbten Gegenstand in der Bleilösung mit dem negativen Pole in

Berührung, so verschwindet seine Farbe, indem das Bleisuperoxyd sich auflöst. Dieses

Mittel, die Farbe von dem Gegenstande wegzunehmen, verdient vor der Benutzung des

Essigs den Vorzug.

Erzeugung verschiedener Farben an demselben Gegenstande.

Um z.B. ein in Metall gearbeitetes Blumenbouquet, welches etwa für eine Broche oder

Haarnadel bestimmt ist, mit mehreren Farben zu versehen, wird es, wenn es nicht von

Gold ist, zunächst stark (galvanisch) vergoldet und nach Umständen mattirt. Man

überzieht dann mittelst eines Pinsels diejenigen Stellen, welche die Goldfarbe

behalten sollen, mit schwarzem Aussparfirniß (epargne noire

liquide) und bringt den Gegenstand darauf, mit dem positiven Pole

verbunden, in das Bleibad. Wenn alle Blumen Hellroth geworden sind, bedeckt man

diejenigen von ihnen, welche diese Farbe behalten sollen, ebenfalls mit dem Firniß,

und läßt darauf durch Wiedereinbringen in das Bleibad die übrigen violett werden.

Man kann nun diejenigen, welche violett bleiben sollen, mit dem Firniß überziehen

und darauf die übrigen blau werden lassen. Ueberzieht man endlich auch die blau

gewordenen Blumen mit Firniß, so daß nur noch die Blätter unbedeckt sind, und bringt

wieder in das Bad, so werden die Blätter grün. Das Grün kann man auch noch

nüanciren, weil erst ein dunkleres und dann ein helleres Grün auftritt, welches

zuletzt in Gelb übergeht. Ist der Gegenstand in dieser Weise gefärbt, so befreit man

ihn durch Behandeln mit Terpenthinöl in der Kälte von dem Firniß, und reinigt ihn

dann erst durch Seifenwasser mittelst einer weichen Bürste und darauf mit warmem

Wasser und einem Tuche. Diese verschiedenen Farben, welche die natürlichen Farben

der Blumen nachahmen und auf einen Grund von mattem Gold oder Silber aufgesetzt

sind, machen einen herrlichen Effect, und lassen, was die Lebhaftigkeit und den

Glanz anbetrifft, die auf Email ausgeführte Malerei weit hinter sich, besitzen aber

leider nicht die Dauerhaftigkeit derselben. Einzelne versilberte Blumen mit

vergoldeten Staubfäden bringen in einem solchen Bouquet eine hübsche Wirkung

hervor.

Färben der Uhrschrauben. Man benutzt dabei ein mit

Löchern verschiedener Größe versehenes Eisenblech (Fig. 23), welches durch

zwei daran sitzende starke Drähte getragen und mit dem positiven Pole verbunden

wird. Die Schrauben werden in die Löcher gesteckt, so daß ihre Köpfe auf dem Bleche

ruhen. Die stählernen Schrauben müssen gehärtet und sehr schwarz polirt werden, im

Gegensatz zu denen, welche man durch Anlassen blau macht, welche eine graue Politur verlangen.

Uhrschrauben, die galvanisch roth gefärbt sind, bringen einen sehr schönen Effect

hervor, und wenn der Kopf rund ist, bilden sie eine hübsche Nachahmung von Rubin;

ebenso verhält es sich mit einer Unruhe mit polirten Facetten.

Von den Ursachen der Veränderung der galvanischen Farben und

den Mitteln dagegen. Trockne Luft verändert die durch Bleisuperoxyd

hervorgebrachten Farben durchaus nicht; nicht so ist es mit feuchter Luft,

namentlich wenn sie Spuren von schwefliger Säure oder Schwefelwasserstoff enthält.

Deßhalb wird die Farbe der Uhrzeiger durch die Ausdünstung des Körpers verändert,

wenn das Uhrgehäuse nicht ganz dicht schließt. Der Verfasser beobachtete oft, daß

von zwei Paaren von Zeigern, die unter gleichen Umständen gefärbt waren, das eine

seine Farbe schon nach 8 Tagen gänzlich verändert hatte, während das andere Paar

nach Verlauf eines Jahres noch ganz unverändert war, und bemühte sich lange

vergebens, die Ursache davon zu finden, ist aber gegenwärtig überzeugt, daß die

schnelle Veränderung der Farbe davon herrührt, daß eine Spur Kali zurückblieb, unter

dessen Einfluß wieder Bleioxyd entsteht, welches sich mit dem Kali verbindet. Gegen

diese letztere Ursache des Verderbens der Farben kann man sich leicht dadurch

schützen, daß man den Gegenstand nach dem Färben mit siedendheißem Wasser wäscht, so

daß alles Kali entfernt wird, dann abwischt und auf einer erwärmten Eisenplatte

trocknet. Was die Veränderung der Farben durch die Einwirkung feuchter und mit

fremdartigen Stoffen behafteter Luft anbetrifft, so hat Becquerel empfohlen, die Gegenstände dadurch davor zu schützen, daß man

sie nach dem Färben mit einem Firniß überzieht. Dieser Firniß muß möglichst wenig

reducirend wirken, um das Bleisuperoxyd nicht zu zersetzen. Becquerel empfiehlt für diesen Zweck folgenden Firniß: In einen glasirten

Topf bringt man 1/2 Liter Leinöl, 4–8 Grm. präparirte Bleiglätte und 2 Grm.

Zinkvitriol, und erhitzt diese Mischung mäßig mehrere Stunden lang. Nachher

decantirt man den klaren Firniß von dem ungelösten, und vermischt ihn, wenn er zu

dick ist, mit Terpenthinöl, welches man vorher mit Bleioxyd gekocht hat, um alle

darin etwa enthaltene Säure wegzunehmen. Der Gegenstand wird mit dem so bereiteten

Firniß mittelst eines Pinsels ganz dünn überzogen, in gelinder Wärme getrocknet und

darauf noch ein zweites Mal überstrichen. Durch Anbringung dieses Firnisses

verlieren die Farben, wie Becquerel anführt, etwas von

ihrem Glanze und erscheinen nachher auch zum Theil von etwas anderer Nüance,

gewinnen aber an Haltbarkeit. Nach den Versuchen des Verfassers ist der Becquerel'sche Firniß nicht anwendbar, und bringt jeder

Firniß, mit welchem man die roth gefärbten Zeiger überzieht, die Wirkung hervor, daß die

rothe Farbe als Gelb erscheint. Nimmt man den Firniß wieder weg, so erscheint die

rothe Farbe wieder unverändert. Diese Wirkung des Firnisses beruht also nicht auf

einer Veränderung des Bleisuperoxyds, sondern darauf, daß die Dicke der auf dem

Metalltheile angebrachten Schicht, von welcher die Farbe abhängt, durch die

Anbringung des Firnisses verändert wird.

Tafeln