| Titel: | Neuer Gypsbrennofen, von Hrn. Dumesnil zu Mareuillès-Meaux. |

| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. XXII., S. 93 |

| Download: | XML |

XXII.

Neuer Gypsbrennofen, von Hrn. Dumesnil zu

Mareuillès-Meaux.

Aus dem Bericht des Hrn. Jacquelain im Bulletin de la Société

d'Encouragement, Januar 1856, S. 3.

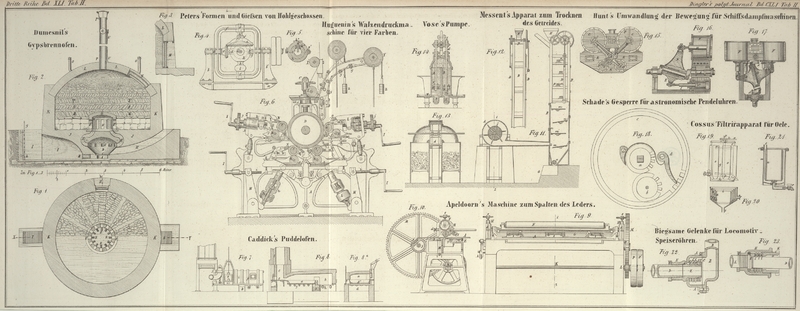

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Dumesnil's neuer Gypsbrennofen.

Neuere Verfahrungsarten beim Gypsbrennen. – Gay-Lussac machte im Jahr 1829 die beiden

Fundamentalbeobachtungen, welche seit 25 Jahren Verbesserungen im Brennen des Gypses

und dessen Anwendung als erhärtete Masse (mittelst gebundenen Wassers) veranlaßt

haben. Nach seinen Versuchen übersteigt die zum Gypsbrennen erforderliche Hitze

150°C. nicht, wenn man im Kleinen im Laboratorium operirt. Ferner hat

derselbe gefunden, daß man es dem physischen Zustande des ungebrannten Gypses, d.h.

seiner verschiedenartigen primitiven Härte, und nicht der Kreide welche er zufällig

enthalten kann, zuschreiben muß, daß gewisse gute Gypsarten nach ihrer Vermischung

mit dem Wasser die härtesten und dem Zerdrücken am meisten widerstehenden Massen

geben.

Auch Professor Payen hat im Jahr 1831 viele Versuche über

das Brennen des Gypses angestellt; er ist dabei zu folgenden Resultaten gelangt:

1) die geringste Temperatur, bei welcher der Gyps noch mit Vortheil gebrannt werden

kann, jedoch weit langsamer, ist 80° C.;

2) eine Temperatur von 110 bis 120° C. ist hinreichend, um dem Gyps sein

Krystallisationswasser zu entziehen und ihn vollkommen zu brennen;

3) um das Brennen gleichartiger für alle Theilchen der Substanz zu machen und es zu

verbessern, muß man im letztern Fall den Gyps als Pulver oder in kleinen Stückchen

anwenden, daher man auch den bei der Gewinnung des Gesteins fallenden kleinen Schutt

benutzen kann.

Die ganze industrielle Frage dreht sich darum, ob es zweckmäßiger und wohlfeiler ist

den Gyps zertheilt zu brennen oder in Blöcken, wo dann mehr Brennmaterial

erforderlich ist. Jedenfalls ist es aber nothwendig ein ganz gleichartiges Product

zu erzielen, und nicht ein solches, welches aus einem Gemenge von gut und von

schlecht gebranntem Gyps besteht.

Wie wir gesehen haben, reicht zum Brennen des Gypses, d.h. zum Austreiben seines

Krystallwassers, eine Temperatur von 110 bis 120° C. hin; bei derselben ist

aber ein pulverförmiger Zustand und ein Ausbreiten des Gypses in Schichten von 5 bis

6 Centimeter (2 bis 2 1/2 Zoll) nothwendig, und es müssen deren Oberflächen häufig

erneuert werden, um eine gleichförmige Entwässerung aller Theile schneller zu

erzielen.

Man hat deßhalb die Wärme der Gewölbe der Flamm- und der Verkohkungsöfen zum

Gypsbrennen benutzt, deren strahlende Wärme sich ohne neuen Kohlenverbrand auf

120° C. erhalten läßt. Andererseits empfahl man den pulverisirten Gyps in

cylindrischen Kesseln zu brennen, die auf gewöhnliche Weise von Oefen umgeben sind,

welche mit Holz oder selbst mit Steinkohlen gefeuert werden.

Wegen der Notwendigkeit das Material oft zu wenden, kamen seit 1825 verschiedene

Apparate in Gebrauch, bei denen der Gyps über einem Herde, welcher nur eine niedrige

Temperatur entwickelte, eine regelmäßige Bewegung erhält. So wendete man eine

archimedische Schraube an, welche das Gypspulver aufnimmt und es dann in einen

geneigten Cylinder ausschüttet, der durch die Gase und den Rauch eines Ofens

gefeuert wird, welche in umgekehrter Richtung des in Bewegung befindlichen Gypses im

Cylinder circuliren; der Gyps kommt gebrannt am untern Ende des Cylinders heraus,

während die Gase dort einströmen. – Darauf empfahl man, die am Fuß der

Gypsbrüche aufgehäuften kleinen Gerölle in Cylindern zu brennen, welche sich

regelmäßig um ihre große Achse drehen und mittelst Steinkohlen auf die erforderliche

Temperatur erhitzt werden. Das Laden dieser Cylinder mit Gypsstücken geschieht durch

einen Trichter oder Rumpf, der zu einer Schieberthür führt, die auf der Seite des

Cylinders an seinem hintern Ende angebracht ist; der gebrannte Gyps wird durch dieselbe auch

herausgenommen, wobei aber die Lage des Cylinders eine entgegengesetzte von

derjenigen seyn muß, welche er beim Laden einnimmt.

Um einen ununterbrochenen Betrieb beim Gypsbrennen zu erzielen, ließ man durch einen

allgemeinen Trichter oder Rumpf den zerpulverten Gyps auf senkrechte Reihen kleiner

Trichter fallen, welche unter einander an Zahnstangen befestigt waren, die den Zweck

hatten, den Fall des Gypses bis zu seinem vollständigen Brennen zu verzögern. Das

gebrannte Gypspulver fiel durch ein Ventil heraus und drei senkrechte gußeiserne

Röhren führten die heißen Gase in den Mantel, welcher die Trichter umgab, um

denselben zu erhitzen.

Endlich hat man als Verbesserung dieser Methoden das Brennen des Gypses mittelst

überhitzter Wasserdämpfe versucht.

Mit dem Brennen des zerpulverten Gypses sind zwei wesentliche Nachtheile verbunden:

der erste besteht darin, daß zum Zerpulvern des rohen Gypses eine weit bedeutendere

mechanische Kraft erforderlich ist als zur Zerkleinerung des gebrannten Gypses. Der

zweite Nachtheil ist, daß bei nebeligem und regnerischem Wetter der zerpulverte Gyps

sehr schnell die atmosphärische Feuchtigkeit absorbirt und nach dem Anrühren zu

Mörtel seine wesentlichste Eigenschaft einbüßt, nämlich seine Widerstandsfähigkeit

gegen die Zerdrückung – ein Fehler, der bei Bauen natürlich vermieden werden

muß.

Ein solcher Gyps kann daher nicht lange aufbewahrt werden, auch könnte man ihn nicht

weit versenden, außer in dichten Fässern. Deßhalb ist diese Art des Brennens

eigentlich nur für die Abfälle und den Schutt der Gypsbrüche anwendbar.

Das Brennen des Gypses in Pulverform scheint uns kein allgemeines Verfahren werden zu

können, selbst wenn die Kosten der Zerkleinerung sehr gering sind. Es ist nämlich

jetzt erwiesen, daß das Brennen des Gypses in kleinen Stückchen und als Pulver

keinen andern Vortheil gewährt, als ein gutes Product zu liefern, welches mit dem in

Stücken gebrannten und dann zur Mühle kommenden Gyps vermengt werden kann, ohne

letzteren zu benachtheiligen.

Aeltere Verfahrungsarten beim Gypsbrennen. – Nach

dem ältesten und rohesten Verfahren geschieht das Brennen des Gypses in einem von

drei senkrechten Mauern umschlossenen Raum, der mit einer Bedachung zur Abhaltung

des Regens versehen ist. Mit den größten Gypsstücken macht man gewölbte Canäle in

dem Ofen oder Stadel, und darüber her stürzt man erst die größeren und dann die

kleineren Stücke, so daß letztere oben liegen. In den Canälen werden nun Feuer

angemacht und dieselben

langsam und regelmäßig unterhalten. Nachdem das Brennen beendigt ist, bedeckt man

den Haufen mit rohen kleinen Gypsstückchen, verschließt die Canäle mit Steinen und

überläßt das Ganze der Abkühlung.

Da das Holz in den meisten Gegenden, wo viel Gyps gebrannt wird, theuer ist, so hat

man dasselbe meistens durch Steinkohlen ersetzt. Hin und wieder hat man zum

Gypsbrennen die bei der Verkohlung der Steinkohlen oder des Torfs in Oefen verloren

gehende Wärme benutzt; man leitet nämlich die aus diesen Oefen ausströmende Flamme

zwischen die Gypsstücke, welche in zwei kleinen, symmetrisch über dem Gewölbe der

Verkohlungsöfen angebrachten Brennöfen, eingesetzt sind; statt zweier kleinerer

Gypsöfen hat man auch nur einen über jedem Verkohlungsöfen angebracht, oder einen

sehr großen Brennofen über drei Verkohlungsöfen, welche nach einander in Betrieb

gesetzt wurden.

Um einen gleichförmiger und besser gebrannten Gyps zu erhalten, versuchte man

halbkreisförmige Oefen, in welchen der Gyps und das Brennmaterial in senkrechten und

concentrischen Schichten mit einander abwechselten.

Endlich berücksichtigte man auch den Wärmeverlust welcher durch die Unterbrechungen

beim Gypsbrennen veranlaßt wurde, und entwarf Ofenconstructionen für den

continuirlichen Betrieb.

Die erste derselben besteht aus zwei, an eine gemeinschaftliche Mauer gelegten Oefen,

welche durch Schieberthüren, die oben an der Mauer angebracht sind, mit einander

verbunden werden können. Beide Oefen, die abwechselnd betrieben werden, sind in

ihrer ganzen Ausdehnung durch ein halbcylindrisches Gewölbe begränzt. Man ladet und

entleert durch Thüren, welche an den beiden Enden dieses Halbcylinders angebracht

sind. Uebrigens sind längs der unteren Wände des Ofens Oeffnungen angebracht.

Eine zweite Constructionsart besteht in zwei cylindrischen Oefen, die einander auf

einer ersten und einer zweiten Ebene entgegenstehen und hinlänglich geneigt sind,

damit die Ladung regelmäßig durch die obere Oeffnung und in dem Maaß bewirkt werden

kann, als der gebrannte Gyps durch die untere Oeffnung des Ofens herauskommt.

Ein drittes System ist nichts anderes als ein continuirlich betriebener conischer

Ofen mit gewölbtem Rost, über welchem sich entweder eine gußeiserne Glocke mit

zahlreichen Röhren, die nach der Peripherie des Ofens ausgehen, oder eine gußeiserne

Säule befindet, welche letztere auf ihrem ganzen Umfange Oeffnungen hat, wodurch die

Verbrennungsgase gleichförmig vertheilt werden.

Dumesnil'sches Verfahren.

– Wir beschreiben zuvörderst seinen Ofen mit Hülfe

der Fig. 1 bis

3.

Fig. 1 ist der

Grundriß desselben in der Ebene der Sohle.

Fig. 2 ist der

senkrechte Durchschnitt desselben nach der Linie XY des Grundrisses.

Fig. 3 ist ein

theilweiser senkrechter Durchschnitt des Ofens nach der Linie W des Grundrisses.

A Aschenfall, B Thüre

desselben. C Rost. D

Herd.

E, E Canäle, welche die Flamme und die Verbrennungsgase

unter die Glocke leiten.

F, F Oeffnungen in dem unteren Umfange der Glocke, damit

die Flamme ringsum regelmäßig abziehen kann. G Gewölbe

der Glocke.

H gekrümmter Canal, durch welchen die Reißigbündel in

den Herd gelangen.

I Grube, durch welche der Heizer mittelst der Leiter g, h bis zum Aschenkasten gelangen kann.

J Mauerwerk von feuerfesten Ziegelsteinen, welches die

Sohle des Ofens bildet.

K conische Umfassungswände des Ofens.

L Gewölbe oder Kappe über jenen.

M Oeffnung, durch welche die größeren Gypsstücke in den

Ofen geschafft werden; sie wird durch eine gußeiserne Thür mit Füllung (Fig. 3)

verschlossen, die man außen vermauert.

N andere Oeffnung, welche durch einen doppelten

Blechdeckel mit Füllung verschlossen wird; durch dieselbe bringt man die kleinen

Gypsstücke in den Ofen.

O, O Essen zum Reguliren des Zuges.

P, P blecherne Esse mit Klappe Q, welche durch die schwache Kette U, U bewegt

wird.

R, S, T Gypsstein-Schichten, die unteren die

größten, die oberen die kleineren Stücke enthaltend.

Dieser Brennofen besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Theilen. Der erste tritt

1,60 Meter tief in den Boden ein, und dient dem zweiten Theil als Fuß; er ist aus

Ziegelsteinen aufgemauert und besteht aus einem Aschenkasten A, einem Rost C, einem Herde D, welcher die Form eines umgekehrten Kegels hat. Ein

weiter Canal H führt zu dem Herde und erhebt sich oben

um 50 Cent, über den Boden. Dieser Canal hat keinen andern Zweck, als das Einschüren

der Reißigbündel zu erleichtern und dem Herbe stets eine mehr als hinlängliche

Luftmenge zuzuführen.

In 1,10 Met. Höhe über dem Rost ist der Herd mit einem Gewölbe von feuerfesten

Ziegelsteinen versehen, und unter demselben sind acht gebogene Canäle E angebracht, durch welche die Flamme unter die Glocke

strömt.

Der zweite Theil der ganzen Construction ist der eigentliche Ofen, welcher die

Gestalt eines sehr steilen abgestumpften Kegels hat; er ist mit zwei Reihen platt

liegender Ziegelsteine aufgeführt und äußerlich mit einem Gypsüberzuge versehen.

Oben endigt dieser Kegel mit einem Gewölbe L von der

Form eines Kugelschnittes, und auf dem höchsten Punkte ist eine weite blecherne Esse

P angebracht, die von vier kleinen Zugessen O umgeben ist. Die große Esse ist mit einem

Klappenventil versehen, während die kleineren mit thönernen Deckeln verschlossen

werden können. Diese letzteren vier Essen dienen nur zur Verstärkung oder

Verminderung des Zuges, wenn an einer Stelle des Ofens die Hitze zu niedrig oder zu

hoch ist.

Es sind an dem Ofen zwei Oeffnungen an entgegengesetzten Seiten angebracht, die eine

am Fuß der Umfassungsmauern, die andere im Gewölbe. Die erstere M dient zum Beginnen, die letztere N zur Beendigung der Ladung; durch die erstere wird auch

der gebrannte Gyps ausgezogen.

Ein besonders wichtiger Theil, welcher das vollständige Brennen des sämmtlichen

Gypses bezweckt, ist eine Glocke aus gebranntem Thon von 1 Meter Durchmesser. Sie

ist an ihrem Umfange mit acht Oeffnungen F versehen,

erhebt sich bis 70 Cent, über die Sohle und unmittelbar über den Canälen E. Die Flamme und die Verbrennungsgase strömen aus dem

Herde bis zum Boden der Glocke, biegen sich dann, schlagen aus deren Oeffnungen F heraus und verbreiten sich gleichförmig durch die

ganze Masse des Gypses, indem sie zuvörderst in die engen Canäle einströmen, welche

beim Laden in den ersten Schichten ausgespart wurden.

Um diese gleichförmige Vertheilung der Wärme zu erhalten, beginnt man damit, eine

erste Schicht aus großen Stücken von etwa 40 Centimeter Breite, 30 Cent. Höhe und 20

Cent. Dicke, auf die hohe Kante gestellt, in geraden Linien von dem Umfange der

Glocke nach demjenigen des Ofenmantels, auf der Sohle aufzusetzen, indem man einen

Zwischenraum von 5 Centimeter zwischen jeder Reihe läßt, so daß Canäle entstehen,

welche in der Fortsetzung der Oeffnungen F und der

Canäle E liegen. In der Querrichtung von zwei Reihen der

ersten Schicht stellt man andere Stücke als zweite Schicht auf, und zwar eine Reihe

mit geringer Neigung von der Peripherie nach der Mitte des Ofens und die folgende

Reihe in umgekehrter Richtung.

Ueber der zweiten Schicht beginnt man eine dritte, der ersten ähnliche, wobei man

stets beachtet, daß die Fugen zweier über einander befindlichen Schichten nicht in

einer senkrechten Ebene zusammenfallen, sondern diejenigen der ersten Schicht mit

denen der dritten u.s.f. In etwa 20 Cent. Höhe über der Glocke beendigt man das

Eintragen des Gypses durch die Thüre M, wohin die

Arbeiter sich einen Rückzugsraum gelassen haben, und die Arbeit wird durch die

Oeffnung N fortgesetzt. Dabei siebt man nur dahin, daß

nach oben zu immer kleinere Stücke für die Schichten genommen werden; in der obern

Schicht soll man daher nur nußgroße Stücke haben.

Ist die Charge eines Ofens vollendet, so entzündet man das Reißig auf dem Herde und

zu gleicher Zeit einige Reißigstückchen auf der obersten Gypsschicht, um einen

stärkern Zug zu erhalten, so daß die Flamme und die Gase aus dem Herde schnell zur

Esse strömen.

Während der ersten vier Stunden unterhält man ein sehr mäßiges Feuer mittelst 4

Reißigbüscheln per Stunde; während der darauffolgenden

acht Stunden unterhält man ein stärkeres Feuer mit der doppelten Anzahl von

Reißigbüscheln. Nach Verlauf von zwölf Stunden, der längsten Dauer des Gypsbrennens,

läßt man das Feuer abgehen, verschließt alle Oeffnungen und breitet auf der letzten

Gypsschicht 5 bis 6 Kubikmeter Gypsgerölle aus. Dadurch wird der Zug möglichst

verzögert und die erlangte Wärme kann noch zum Brennen eines Quantums pulverförmigen

Gypses benutzt werden.

Nach einer zwölfstündigen Abkühlung wird der gebrannte Gyps durch die Thür M aus dem Ofen geschafft.

Um über die Vertheilung der Wärme in dem Ofen genaue Nachweise zu erhalten, ließ ich

in die Wände desselben drei Löcher bohren: das erste 42 Cent., das zweite 1,45 Met.

und das dritte 2,40 Met. über der Sohle. In jedes Loch wurde eine gezogene eiserne

Röhre von 18 Millimeter Durchmesser horizontal eingesetzt; dieselbe war an dem einen

Ende verschlossen und vorher auf ihrem Boden, mit etwas Sand versehen worden, um die

Glasröhre aufzunehmen, welche das zur Temperaturbestimmung dienende Metall

enthielt.

Nach Einführung der Röhren, welche in den Ofen 1,20 Meter tief, also bis auf ein

Viertel seines Durchmessers, treten, verschloß man die in das Mauerwerk gemachten

Oeffnungen und überließ die Röhren während einer Stunde der Einwirkung der Hitze.

Darauf untersuchte man den Zustand des Metalles und begann den Versuch von Neuem,

wobei man aber nach den Umständen die Ordnung des Uebereinanderliegens der Röhren veränderte; nach

Verlauf einer Stunde wurde wieder eine Untersuchung angestellt, wodurch man für

jeden Punkt die Temperatur zwischen zwei Gränzen bestimmen konnte.

So hatte nach Verlauf einer Stunde in der untersten Röhre das Zink seinen Zustand

nicht verändert, wogegen die Darcet'sche Legirung geschmolzen war. In der Mittlern

Röhre war das Zinn und dann das Blei geschmolzen und zwar letzteres unvollständig.

In der obersten Röhre war das Darcet'sche Metall geschmolzen, während die Schmelzung

des Zinnes nicht vollständig war. Daraus folgt, daß die Temperatur der unteren und

oberen Zonen 250° C. nicht überstieg, während sie in der Mittlern Zone fast

360° C. erreichte.

Während eines zwölf Stunden dauernden Brennens verbrauchte der mit 35 Kubikmetern

Gypsgestein besetzte Dumesnil'sche Ofen nur 225 bis 200

Reißigbündel im Gesamtgewicht von 1960 bis 1600 Kilogr. und in Folge des

vortrefflichen Zuges entweicht der aus der Esse strömende Rauch stets in schneeigen

Wirbeln.

Wenn wir nun über die Kosten des Gypsbrennens in verschiedenen Arten von Oefen

annähernde Ueberschläge machen, so finden wir, daß das Brennen in dem Dumesnil'schen Ofen eine Ersparung von 50 bis 60 Proc.

gegen dasjenige in den älteren Oefen gewährt.

Tafeln