| Titel: | Die Rotations-Dynamometer von Bourdon und Wethered. |

| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. XLVIII., S. 184 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Die Rotations-Dynamometer von Bourdon und Wethered.Aus dem Werke: „Kurze Mittheilungen über die berg- und

hüttenmännischen Maschinen in der Industrie-Ausstellung zu Paris im

Jahr 1855, von Peter Rittinger, k. k.

Oberbergrath.“

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

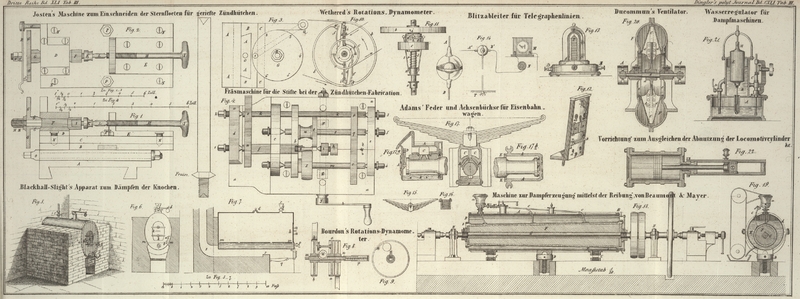

Bourdon's und Wethered's Rotations-Dynamometer.

1. Rotations-Dynamometer von

Bourdon.

Der Zweck dieses in Fig. 8 und 9 abgebildeten

Dynamometers ist die zum Betriebe einer Maschine erforderliche Arbeit während ihres

Ganges zu bestimmen. Hierzu ist bekanntlich zu wissen erforderlich: 1) die Umfangsgeschwindigkeit der übertragenden Riemenrolle und

2) die Spannkraft des Riemens oder der Druck, mit welchem

die Scheibe umgedreht wird. Der Bourdon'sche Dynamometer

wird zu diesem Ende zwischen die Transmission und die arbeitende Maschine so

eingeschaltet, daß er als Vorgelege fungirt; die eine von den beiden Scheiben a und b ist sodann die

getriebene, die andere dagegen die treibende. Von diesen beiden Scheiben ist a auf die Welle m, n

festgekeilt, o dagegen lose; die freie Umdrehung um ihre

Achse ist jedoch bei der Scheibe b durch die Spiralfeder

p beschränkt, auf welche diese Scheibe mittelst

einer um zwei Rädchen geschlagenen Kette und mittelst eines Stengels einwirkt. Von

den beiden Rädchen ist die Achse des einen an einem Arm der fixen Scheibe, die Achse

des andern an der Welle selbst angebracht. Der Stengel geht durch die Spiralfeder

bis an das Ende eines blechernen Cylinders, welcher die Spirale umschließt und sich

über einen zweiten Cylinder verschiebt. Je größer am Umfange der Scheibe b der Druck ist, desto mehr wird der Cylinder

zusammengeschoben; auf empirischem Wege läßt sich für jede Stellung des Cylinders

der Druck am Umfange der Treibrolle feststellen. Während des Versuches hat man daher

bloß die Stellung des verschiebbaren Cylinders, und die Zahl der Umgänge der

Dynamometerachse zu beobachten, um hieraus die übertragene Arbeit zu berechnen.

2. Rotations-Dynamometer von

Wethered zu Baltimore in den Vereinigten Staaten.

Dieser Dynamometer, welcher in Fig. 10 und 11 abgebildet

ist, hat den Zweck, den Effect, oder die zum Betriebe einer Maschine per Secunde erforderliche Arbeit zu bestimmen. Der ganze

Apparat besteht in der Hauptsache aus einer Vorgelegwelle a,

a', auf welcher zwei Riemenscheiben b und c, deren Arme nicht in der Zeichnung erscheinen,

angebracht sind. Er wird zwischen die arbeitende Maschine und die Triebwelle in der

Art eingeschaltet, daß der Riemen von der Treibrolle auf c, der Riemen von den Arbeitsrollen aber auf b

aufzuliegen kommt.

Die Rolle c ist auf a

festgekeilt, die Rolle b dagegen ist lose und wird von

c durch die beiden Arme d mitgenommen, welche mit der verlängerten Nabe e und der Rolle c ein Ganzes bilden. Diese

Arme d wirken aber nicht unmittelbar auf die Rolle d, sondern mittelst der Federn f, die an diese Arme festgeschraubt sind und sich an die Nasen g anlegen. Je größer der Widerstand der Arbeitsmaschine

ist, desto mehr werden die beiden Federn f gebogen und

den Armen d sich annähern.

Um die Größe dieser Annäherung zu messen, dienen die zweiarmigen Spindelhebel h; der eine Arm i eines

solchen Hebels ist nach auswärts gebogen und lehnt sich gegen die Nase m, der andere k biegt sich

gegen die Mitte und steht mittelst des Gelenkes l mit

der Hülse n in Verbindung. Letztere läßt sich über a verschieben, wird aber durch die Spirale p nach auswärts gedrückt; dadurch bleibt der äußere Arm

i in steter Berührung mit der Nase m. Eine zweite Hülse o ist

an der Welle a festgemacht. Je größer der Widerstand der

Arbeitsmaschine ist, desto mehr wird sich die Hülse n

der Hülse o nähern. Auf empirischem Wege wird durch

Gewichte, welche man auf eine um b umgeschlagene Schnur

aufhängt, die Größe des Druckes für jede Annäherung von n gegen o bestimmt. Während des Versuches wird

nun die Distanz no gemessen und so der Druck oder

die Spannung des arbeitenden Riemens bestimmt. Ermittelt man überdieß dessen

Geschwindigkeit, so gibt das Product aus beiden Größen den gesuchten Effect.

Tafeln