| Titel: | Maschine zur Dampferzeugung mittelst der Reibung, von den HHrn. Beaumont und Mayer. |

| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. XLIX., S. 185 |

| Download: | XML |

XLIX.

Maschine zur Dampferzeugung mittelst der Reibung,

von den HHrn. Beaumont und

Mayer.

Aus Armengaud's Génie industriel, Jan. 1856, S.

18.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Beaumont's Maschine zur Dampferzeugung mittelst der

Reibung.

Dieser Apparat, um mittelst der Reibung, welche durch irgend eine Triebkraft

hervorgebracht wird, Wärme zu erzeugen, befand sich auf der Pariser

Industrie-Ausstellung. Nachstehendes ist einem Bericht entnommen, welchen Hr.

Petit dem französischen Minister des öffentlichen

Unterrichts über diese Erfindung erstattete.

„Man hat sich im letzten Jahrhundert eifrig damit beschäftigt, ein Mittel

aufzufinden, um die Wärme in Triebkraft umzuwandeln, und der Lösung dieser

Aufgabe verdanken wir die bewunderungswürdigen Dampfmaschinen, welche jetzt die

Seele aller Industrie sind. Die HHrn. Beaumont und

Mayer haben gerade das entgegengesetzte Problem

zu lösen gesucht, nämlich die Triebkräfte in Wärme umzusetzen.

Es ist allgemein bekannt, daß die Reibung zweier Körper die Quelle einer sehr

intensiven Wärme ist, welche seit undenklichen Zeiten von wilden Völkern zur

Erlangung von Feuer angewendet wurde; Jedermann kennt die Gefahren, welche aus

der sehr raschen Reibung der Achsen und Büchsen der gewöhnlichen Wagen und

besonders der Eisenbahnwagen entstehen. Man hatte aber bis jetzt noch nicht das

Mittel gefunden diese Wärme zu sammeln, sie anzuhäufen, sie gewissermaßen

aufzuspeichern, um sie überall hin übertragen zu können, wo sie nützlich

verwendbar ist.

Dieses Resultat haben die HHrn. Beaumont und Mayer mit Erfolg und mit einfachen Mitteln erzielt.

Das Princip dieser Ingenieure besteht darin, mittelst einer Triebkraft eine

schnelle Reibung zweier Körper aneinander zu bewirken, welche inmitten einer

Wassermasse erfolgt, die in einem Kessel befindlich ist, damit sich die

entwickelte Wärme anhäuft und eine allmähliche Erhitzung des Wassers auf

100° C. bewirkt. Sie erschaffen auf diese Weise einen wirklichen

Dampfkessel, der im Stande ist dieselben Wirkungen auszuüben, als wenn er

gefeuert worden wäre; der aus demselben erhaltene Dampf strömt in geeignete

Leitungen, worin er sich verdichtet, also seine latente Wärme zur Benutzung

abgibt; er kehrt dann im flüssigen Zustande in den Kessel zurück, und wird darin

durch die Reibung von Neuem in gespannten Dampf verwandelt.

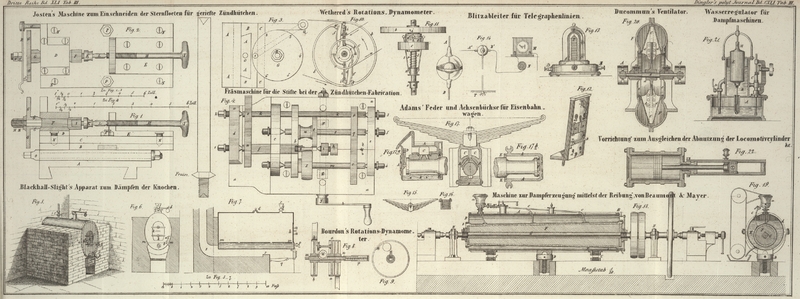

Fig. 18

und 19

stellen einen Längen- und einen Querdurchschnitt dieses

Wärmeerzeugungsapparats dar. – Er besteht aus einem cylindrischen Kessel

A von starkem Blech, der 2 Meter lang ist und 50

Centimeter im Durchmesser hat, an beiden Enden mit ebenen Platten B versehen ist und horizontal auf den Federn C und auf einem adjustirbaren Support D liegt. Durch die ganze Länge dieses Kessels geht

in horizontaler Richtung eine hohle kupferne, etwas conische Röhre E, deren Enden mit den Basen des Kessels selbst

vernietet und zusammengelöthet sind, jedoch zwei Oeffnungen b lassen, deren Weite an dem einen Ende 35 und am

andern 30 Centimeter ist. Im Innern der Röhre steckt ein hölzerner Kegel F, der mit einem hanfenen Bande spiralförmig umgeben

ist; durch denselben geht eine horizontale eiserne Welle G, woran er unveränderlich befestigt ist. Dieser Kegel füllt den Raum

der Röhre ganz aus und seine Welle reicht über beide Basen des Kessels hinaus

und ruht in den Zapfenlagern H, worin sie sich frei

drehen kann. Es wird nun dieser Welle, welche mit Treib- und Leerrolle

und mit Schwungrad versehen ist, eine sehr schnelle rotirende Bewegung ertheilt;

der in diese Bewegung hereingezogene hölzerne Kegel reibt dann gegen die

kupferne Röhre. Da letztere auf allen Seiten von dem im Kessel befindlichen

Wasser umgeben ist, so wird die durch die Reibung entwickelte Wärme vollständig

dem Wasser mitgetheilt. Ein mit Oel gefülltes Gefäß a, welches über dem Kessel angebracht ist, läßt dieses Oel durch die

Röhren c, welche den ganzen Kessel durchsetzen, auf

die Oberfläche des beweglichen Kegels fallen und schmiert und befeuchtet daher

das Hanfband unaufhörlich, um die Reibung zu mildern und zu erleichtern.

Es versteht sich von selbst, daß der Kessel mit allen erforderlichen

Nebenapparaten, d.h. mit Sicherheitsventil, Allarmpfeife, Wasserstandszeiger,

Manometer, Thermometer, Speisepumpe und mit einer Röhre versehen ist, mittelst

welcher die Dämpfe dahin geführt werden, wo sie benutzt werden sollen.

Zur Erlangung einer ununterbrochenen Wärmeentwickelung muß die Reibung

unaufhörlich wirken, ohne jedoch einen Widerstand zu erfahren, der eine zu große

Triebkraft erheischt und die Geschwindigkeit der Bewegung verzögert. Bei

Anwendung einer genau cylindrischen Röhre würde aber die hölzerne Walze

anfänglich eine zu starke und dann eine zu geringe, und daher sehr ungleiche

Reibung veranlassen, weil sich das Hanfband bald abnutzt. Bei Anwendung einer

conischen Röhre und eines gleichgestalteten Cylinders hingegen, wo letzterer

mehr oder weniger in jene hineingeschoben werden kann, ist es mittelst

Stellschrauben, die an beiden Enden der Welle angebracht sind, leicht, die Reibung so zu

reguliren, daß sie eine gleichförmige wird.

Der Kessel wurde zu einem Versuche mit 400 Liter kaltem Wasser gefüllt und die

Maschine mit einer Geschwindigkeit von 400 Umgängen in der Minute betrieben;

nach Verlauf von einigen Stunden war die Temperatur des Wassers auf 130°

C. gestiegen und der Dampf, welcher eine Spannung von mehr als zwei Atmosphären

erreicht hatte, strömte mit Zischen und Brausen durch die Röhre, welche man ihm

öffnete. Man hatte also einen wirklichen Hochdruck-Dampfkessel vor

sich.

Es ist einleuchtend, daß der von diesem neuen Apparat gelieferte Dampf nie als

Triebkraft benutzt werden kann, da man schon einer solchen bedarf, um den

Apparat in Bewegung zu setzen und daher die vom Apparat selbst erzeugte. Kraft

nothwendig geringer seyn muß als die ursprüngliche.

Die Maschine der HHrn. Beaumont und Mayer erfordert auch wirklich eine Kraft von zwei

Pferden, um den Dampf für eine Pferdekraft zu liefern; es geht daher die Hälfte

der angewandten Kraft zu Verlust.

Die Erfinder hatten auch nur die Absicht, den durch ihren Apparat erzeugten Dampf

als Wärmequelle zu benutzen; sie wollen zu dieser

Wärme-Erzeugung die natürlichen Triebkräfte benutzen, wie den Wind,

ferner Wassergefälle, welche entweder gar nicht oder nur theilweise verwendet

werden.“

Tafeln