| Titel: | Ueber die Fabrication des Natriums und des Aluminiums; von H. Sainte-Claire Deville. |

| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. LXIX., S. 303 |

| Download: | XML |

LXIX.

Ueber die Fabrication des Natriums und des

Aluminiums; von H.

Sainte-Claire Deville.

Im Auszug aus den Annales de Chimie et de Physique, April

1856, S. 415.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Deville, über die Fabrication des Natriums und des

Aluminiums.

Meine Versuche über geeignete Verfahrungsarten zur Darstellung des Natriums und des

Aluminiums im Großen, habe ich in der chemischen Fabrik zu Javel auf Kosten des

Kaisers Napoleon angestellt.Die früheren Abhandlungen Deville's über

Darstellung des Natriums und des Aluminiums wurden im polytechn. Journal

Bd. CXXXIV S. 284 und 369, Bd. CXXXVII S. 125 und Bd. CXXXIX S. 204 mitgetheilt.

I. Fabrication des Natriums.

Zur Darstellung des Natriums muß man ein Gemenge von kohlensaurem Natron, Kreide und

Holzkohle in einem schmiedeisernen Behälter auf eine hohe Temperatur erhitzen, und

da das Natriummetall sehr flüchtig ist, dasselbe in einer Vorlage verdichten. Bei

der Fabrication im Großen ersetzt man die Holzkohle durch Steinkohle; das

geeignetste Gemenge besteht aus:

kohlensaurem Natron

30

Kilogr.

Steinkohle

13

–

Kreide

5

–

Um das kohlensaure Natron zu erhalten, muß man krystallisirtes kohlensaures Natron

stark trocknen (entwässern) und dann fein zerreiben; bei Anwendung von Sodasalz (sel de soude) erhielt ich immer schlechte Resultate, was

ich mir nicht erklären kann. Ein Gemenge ist nur dann als gut zu betrachten, wenn es

bei der zur Reduction des Natriums erforderlichen Hitze nicht in solchem Grade

schmilzt, daß es flüssig wird und folglich die freie Gasentwicklung verhindert; es

muß jedoch teigig werden, so daß es sich immer an der unteren Fläche der

schmiedeisernen Retorte erhält. (Nimmt man Sodasalz zum Gemenge, so schmilzt dieses

stets, bei jeder Zusammensetzung.) – Die Steinkohle muß trocken seyn und eine

lange Flamme geben; ich habe immer diejenige von Charleroi benutzt. Dieselbe wirkt

nicht bloß als Reductionsmittel, sondern liefert auch fast während der ganzen Dauer

der Operation gasförmige Kohlenwasserstoffe und am Ende selbst reines

Wasserstoffgas, welche dazu beitragen die Natriumdämpfe rasch in die Vorlage zu

treiben und das verdichtete Metall vor der zerstörenden Einwirkung des

Kohlenoxydgases zu schützen. – Als Kreide habe ich diejenige von Meudon

benutzt, nachdem sie in der Wärme getrocknet worden war.

Die drei Stoffe werden pulverisirt und durchgesiebt, dann mit der Hand gemengt und

nochmals durchgesiebt, so daß ein inniges Gemenge entsteht. Dasselbe muß bald

verbraucht werden, bevor es Feuchtigkeit anziehen konnte. Wenn man das Erhitzen

wohlfeil bewerkstelligen kann, ist es vortheilhaft, das Gemenge vor dem Einbringen

in die Retorte zu calciniren, weil die Retorte von dem calcinirten Gemenge, welches

ein kleineres Volum einnimmt, ein größeres Gewicht fassen kann und in demselben

Verhältniß mehr Natrium liefert. Eine Quecksilberflasche faßt von dem nicht

calcinirten Gemenge wenig über 2 Kilogr., von einem vorher bis zum Teigigwerden

erhitzten Gemenge hingegen 3,6 Kilogr. Bei Anwendung eines so calcinirten Gemenges

erhielt ich unter der Leitung eines geschickten Arbeiters, welcher es möglich machte

jede Quecksilberflasche zu vier Operationen zu benutzen, sehr schönes Natrium zu dem

geringen Kostenbetrage von 9 Fr. 25 Cent. das Kilogramm.

Die eisernen Quecksilberflaschen sind ganz geeignete Retorten zur Fabrication des

Natriums. In Folge der häufigeren Anwendung welche man in der letzten Zeit von ihnen

zu diesem Zweck machte und weil solche Flaschen in großer Anzahl für die Goldsucher

nach Australien und Californien versendet werden, stieg ihr Preis in Paris von 1/2

oder 1 Fr. auf 2 1/2–3 Fr. das Stück.

1. Fabrication des Natriums mit

Anwendung von Quecksilberflaschen.

Der Apparat hiezu besteht aus dem Ofen, der Quecksilberflasche welche man darin

erhitzt, und der Vorrichtung zum Verdichten der Natriumdämpfe.

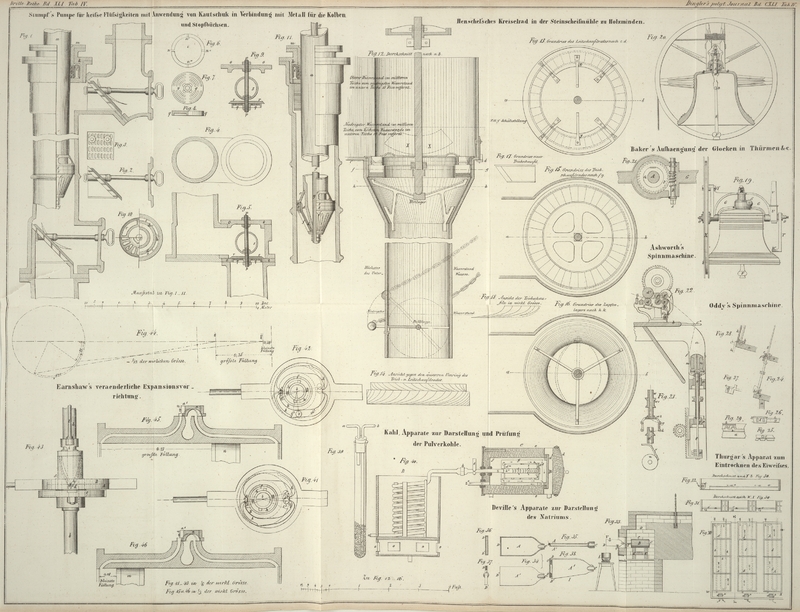

Der in Fig.

33 im Verticaldurchschnitt dargestellte Ofen hat die gewöhnliche Form.

Der viereckige Feuerraum C, dessen Wände aus

feuerfesten Ziegeln bestehen, ist mit einem Roste G

aus beweglichen eisernen Stäben versehen, und steht durch den Canal F, in welchem ein Schieber angebracht ist, mit einer

gut ziehenden Esse in Verbindung. Der Canal F muß

von dem mittleren Theile der Decke des Feuerraums ausgehen, damit die Hitze sich

in demselben gleichmäßig vertheilt. Bei O ist an

jeder Seite eine Oeffnung angebracht, durch welche der Feuerraum mit Kohks

beschickt wird; es genügt dazu, an jeder Seite in der Decke des Feuerraums einen

Stein lose zu lassen, den man beim Einschütten von Kohks wegnimmt und nachher

wieder an seinen Platz legt. In der Höhe von 10 Centimeter über dem Roste bringt

man in der Ofenwand eine Oeffnung an, durch welche man eine Stange einführen

kann, um damit zu bewirken daß die Kohks gehörig heruntersinken und der Raum

zwischen Retorte und Rost stets mit Brennmaterial gefüllt bleibt, damit die

Retorte nicht verbrennt. Nach vorne hat der Ofen eine quadratische Oeffnung, die

durch eine dicke gußeiserne Platte verschlossen wird; letztere hat ein Loch,

durch welches das Rohr T hervortritt.

Die als Retorte dienende Quecksilberstasche B liegt

auf zwei feuerfesten Steinen K, die an der oberen

Seite cylindrisch ausgehöhlt sind, um der Flasche eine feste Lage zu geben.

Diese Steine müssen 20 Centimeter hoch seyn, damit die Retorte hinreichend von

dem Roste entfernt ist. Der Raum zwischen der Retorte und der Ofenwand ist 12

Centim. breit; bei sehr gutem Zuge und sehr dichten Kohks kann der Feuerraum

aber etwas enger seyn.

Das eiserne Rohr T, welches ein Stück von einem

Flintenlauf seyn kann, wird in den Hals der Retorte eingeschraubt oder in deren

glatt ausgeschliffenen Hals dicht schließend eingesetzt. Es ist 7–8

Centimeter lang und darf kaum 8–10 Millim. aus dem Ofen vorstehen. Das

vorstehende Ende ist conisch gemacht, damit es in die Mündung der Vorlage

paßt.

Um die Vorlage herzustellen, nimmt man zwei Platten von 2–3 Millim. dickem

Eisenblech und schneidet sie zu der durch Fig. 34 dargestellten

Gestalt. Die eine von ihnen, A', bleibt eben, mit

Ausnahme des Endes bei C, wo man durch Hämmern über

einem Dorne einen halbcylindrischen Hals von 25 Millimeter innerem Durchmesser

herstellt, welcher mit der ebenen Fläche A' durch

eine möglichst schmale conische Fläche zusammenhängt, so daß, wenn man die

beiden Platten zusammenlegt, bei O eine cylindrische

Oeffnung entsteht, die durch zwei conische Flächen mit dem parallelepipedischen

Raume, den die Platten zwischen sich lassen, communicirt. Fig. 35 zeigt diese

Anordnung im Durchschnitt senkrecht gegen die Ebene der beiden Platten. Um den

Raum zwischen beiden Platten zu schließen, biegt man die Ränder der Platte A in einem rechten Winkel um, so daß sie einen

5–6 Millim. hohen Rand bilden. Dieser Rand und die entsprechende Fläche

der Platte A wird abgefeilt, so daß, wenn man beide

Platten vereinigt, der Rand von A sich überall an

A' anlegt und der Zwischenraum beider Platten

gut verschlossen wird, ausgenommen bei D, D', wo der

Apparat ganz offen ist, wie Fig. 36 zeigt.

Fig. 37

zeigt eine andere Anordnung der Vorlage, deren ich mich bediene, wenn ich das

Natrium in der Vorlage sich ansammeln lassen will, bis sie voll ist. Das hintere

Ende der Vorlage ist hier durch einen Rand der Platte A geschlossen, mit Ausnahme der Stelle O,

wo der Rand fehlt und eine Oeffnung zum Entweichen der Gase vorhanden ist.

Die rationellste Einrichtung der Vorlage wäre wohl die in Fig. 38 dargestellte,

bei welcher die untere Fläche I geneigt ist und das

Natrium durch eine kleine Oeffnung O' ausfließen

kann, während die Gase durch eine größere Oeffnung O

entweichen.

Die Verbindung der beiden Platten, aus denen die Vorlage besteht, erfolgt durch

zwei starke, an den geeigneten Stellen angebrachte Druckschrauben V, V, Fig. 33.

Um mittelst der beschriebenen Apparate Natrium darzustellen, füllt man die

Retorte vollständig mit dem Gemenge, befestigt an derselben das Rohr T und legt die Retorte auf die Tragsteine K, K, Fig. 33, nachdem man

zuvor den Ofen bis an den oberen Rand derselben mit glühenden Kohks gefüllt hat,

worauf man den übrigen Theil des Ofens mit kalten Kohks beschickt und den

Schieber öffnet. Alsbald entweicht aus der Retorte viel Gas, welches mit gelber

Flamme brennt, und nach Verlauf einer halben Stunde gibt dasselbe einen weißen

Rauch von kohlensaurem Natron. Die Vorlage legt man aber nicht eher an, als bis

an einem kalten Eisenstab, den man in das Rohr T

steckt, sich Natrium anhängt, welches nach dem Herausziehen des Stabes an der

Luft brennt. Wenn man die Vorlage angelegt hat und bei gutem Zuge das Natrium

sich rasch entwickelt, so erhitzt sich die Vorlage hinreichend, damit das

condensirte Natrium nach dem Ende D fließt; es wird

in einem gußeisernen Gefäß L aufgefangen, welches

einige Centimeter hoch Schieferöl enthält, das wenig flüchtig ist. Wenn nach

einiger Zeit die Vorlage sich verstopft, so ersetzt man sie durch eine andere,

die man vorher über einem Feuer auf 200–300° C. erhitzt hat.

Wendet man aber geschlossene Vorlagen an, so wartet man, bis sie mit Natrum

gefüllt sind, z.B. so weit, daß dasselbe durch O (Fig. 37)

ausfließt, trennt sie dann von der Retorte und taucht sie in einen gußeisernen

Kasten, welcher mit bis 150° C. erhitztem Schieferöl gefüllt ist. Das

Natrium fließt auf den Boden des Kastens, und wird Abends mit einem

durchlöcherten Löffel herausgenommen. Dieser Kasten und das darin enthaltene Oel

werden durch die fortwährend hineingetauchten Vorlagen auf der gehörigen

Temperatur erhalten. Der Kasten muß mit einem Deckel versehen seyn, womit man

ihn zudeckt wenn das Schieferöl sich entzünden sollte; es erlöscht dann so

plötzlich, daß dieser Umstand keine Gefahr veranlaßt. Es kommt vor, daß aus den

Vorlagen durch die eine ihrer Oeffnungen das Natrium schon vor oder bei ihrem

Eintauchen in das Oel ausfließt; es entzündet sich dabei auf dem Wege durch die

Luft aber nicht.

Bei gutem Gange der Operation erhält man nur reines Natrium; die kohlige

Substanz, welche bei der Kaliumbereitung so störend auftritt, erscheint hier

fast gar nicht.

Bevor man eine gebrauchte Vorlage neuerdings anwendet, muß man dieselbe jedoch

reinigen; dieß geschieht, indem man die beiden Platten, welche die Vorlage

bilden, mittelst eines eisernen Rahmens über einem Behälter, welcher einige

Centimeter hoch Schieferöl enthält, anbringt und sie dann in der Kälte mit einem

Meißel, der mit einem langen hölzernen Hefte versehen ist, abschabt. –

Die von den Platten abgeschabte Masse wird, nachdem sich eine gewisse Menge

davon gesammelt hat, in eine Quecksilberstasche gebracht, diese in den Ofen

gelegt und erst gelinde erhitzt, um das Schieferöl zu verdampfen, welches in

einer als Vorlage dienenden abgekühlten eisernen Flasche condensirt wird.

Nachher verstärkt man das Feuer, legt die gewöhnliche Vorlage an und destillirt

das in der abgeschabten Masse enthaltene Natrium über. Diese Destillation ist

sehr lohnend und liefert viel Natrium.

Das rohe Natrium ist vollkommen rein; man erhält es oft in Massen von mehr als

100 Grammen. Man schmilzt es unter einer dünnen Schicht von Schieferöl, welches

man, sobald das Metall ganz flüssig ist, decantirt. Das Natrium wird dann in

eisernen Zainformen zu Stäben gegossen. Es ist hierbei niemals eine Entzündung

vorgekommen, weder bei mir, noch bei den Gebrüdern Rousseau, welche jetzt in ihrer chemischen Fabrik das Natrium im

Großen darstellen.RousseauFrères haben die Niederlage ihrer

chemischen Producte in der Rue de l'école

de médicine zu Paris. Man muß sich nur vor Wasser hüten.

Bei der Darstellung des Natriums nach dem beschriebenen Verfahren muß die

Reduction rasch geführt werden, so daß eine mit 2 Kilogr. des Gemenges

beschickte Retorte in etwa 2 Stunden erhitzt und entleert wird. Sobald die aus

der Vorlage tretende gelbe Flamme klein wird, muß man mit der Operation

aufhören; man würde bei fernerem Erhitzen nur ohne Nutzen die Retorte

verbrennen, denn dieselbe enthält dann fast nur noch Kalk und Kohle.

Zur Reduction des kohlensauren Natrons durch die Kohle ist keine so hohe

Temperatur erforderlich, als man bisher geglaubt hat; die Retorten brauchen

dabei nicht stärker zu glühen, als die Destillationsröhren in den Zinköfen. Ich

versuchte deßhalb auch gußeiserne Flaschen anzuwenden, welche aber die Hitze

nicht aushielten) wahrscheinlich wären solche anwendbar, wenn man das Eisen

zuvor, wie bei der Darstellung des hämmerbaren Gußeisens, entkohlte. Wie ich

mich durch zahlreiche Versuche überzeugt habe, ist die nöthige Reductionshitze

je nach der Beschaffenheit des kohlensauren Natrons und der Zusammensetzung des

Gemenges sehr verschieden. Die Quecksilberflaschen halten, obschon direct (ohne

Ueberzug) dem Feuer ausgesetzt, bei geeigneter Behandlung drei bis vier

Operationen aus. Der Erfolg einer Operation hängt fast ganz von der

Geschicklichkeit und Sorgfalt des Arbeiters ab; je nachdem derselbe sein Feuer

dirigirt, können die Gestehungskosten des Natriums sich verdoppeln.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)

Tafeln