| Titel: | Die Kohlenbatterie in verbesserter Form; von Professor H. Osann. |

| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. LXXVIII., S. 345 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Die Kohlenbatterie in verbesserter Form; von

Professor H.

Osann.

Vorgetragen in der Sitzung der

physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg vom 9. Mai und 28. Juni 1856.

– Vom Verfasser aus den Verhandlungen dieser Gesellschaft

mitgetheilt.

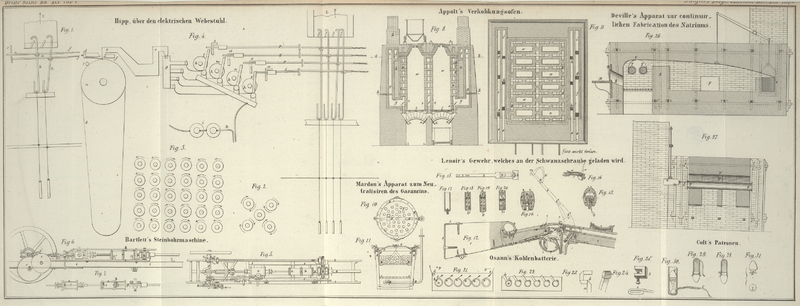

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Osann, über Construction der Kohlenbatterie in

verbesserter Form .

Unter den Erfindungen, welche in neuester Zeit der Galvanismus zu Tage gefördert hat,

gehören die Säulen aus beständig wirkenden Elementen zusammengesetzt, zu den

bedeutendsten. Ein jeder, der mit Säulen gearbeitet hat, weiß, daß man oft bei

Anwendung von Säulen älterer Art die Arbeit wegen Abnahme an Kraft einstellen mußte.

Wie sehr erfreulich ist es daher, gegenwärtig mit Säulen arbeiten zu können, welche

Stunden lang ihre Wirkung behalten. Aber nicht bloß die Beständigkeit, auch die

große Menge von Gas, welche Säulen dieser Art entwickeln, ist es, wodurch sie sich

auszeichnen. Wenn man früher schon erfreut war an den in die leitende Flüssigkeit

eintauchenden Drähten Gasbläschen sich entwickeln zu sehen, so kann man sich jetzt

nur wundern über den Gasstrom, der namentlich durch die Grove'sche Säule entwickelt wird.

Wenn es nun nicht zu bezweifeln ist, daß die Vortheile, welche Säulen dieser Art

bieten, ganz außerordentlich sind, so ist doch auf der andern Seite nicht zu

verkennen, daß der Aufbau derselben mit Unbequemlichkeiten verknüpft ist. Die

gebräuchlichsten Säulen dieser Art sind bekanntlich die von Daniell, Grove und Bunsen. – Da wir es

bei Säulen dieser Art mit zwei durch eine poröse Scheidewand von einander getrennten

Flüssigkeiten zu thun haben, so ist es wohl der Sache entsprechend, diesen beiden

verschiedene Namen zu geben. Der chemischen Ansicht gemäß nenne ich die Flüssigkeit,

welche in der Zelle sich befindet, die das Zink oder das leichter oxydirbare Metall

einschließt, die erregende, die in der anderen Zelle befindliche, welche dazu dient,

den Strom zu leiten, die leitende. Zur erregenden Flüssigkeit bedient man sich in

der Regel einer Mischung von Wasser und Schwefelsäure versetzt mit etwas

Salpetersäure, als leitende hingegen wird bei der Daniell'schen die Auflösung eines Kupfersalzes, bei den beiden anderen

Salpetersäure gebraucht. Bei der Daniell'schen Säule wird

die Beständigkeit der Leitung dadurch hervorgebracht, daß der an der Kupferfläche

sich entwickelnde Wasserstoff das Kupferoxyd reducirt, wodurch es sich mit Kupfer überzieht. Würde

das Kupfer in der Zinkzelle sich befinden, so würde der sich an seiner Oberfläche

entwickelnde Wasserstoff das Zinkoxyd, welches als schwefelsaures in der Flüssigkeit

enthalten ist, reduciren, wodurch das an der Oberfläche des Kupfers

niedergeschlagene Zink mit der erregenden Flüssigkeit einen Gegenstrom erzeugen

müßte, welcher den ursprünglichen vermindern und auf ein Minimum herabbringen würde.

Anders wirkt die Salpetersäure in der Grove'schen und Bunsen'schen Batterie. Sie wirkt vermöge der großen Menge

von Sauerstoff, den sie enthält. Der am Platin oder der Kohle sich entwickelnde

Wasserstoff, welcher diese beiden Körper polarisiren und einen Gegenstrom erzeugen

würde, wird sogleich vom Sauerstoff der Salpetersäure aufgenommen und hierdurch

jegliche Gegenwirkung vernichtet.

Das Unbequeme in der Handhabung dieser Säulen besteht erstens darin, daß man eigene

Gefäße aus porösen Massen haben muß, um die beiden Flüssigkeiten zu trennen, und

zweitens, daß man für die Zellen, welche die negativen Körper umgeben, viele und

starke Salpetersäure gebraucht. Hinsichtlich des ersten Punktes bemerke ich, daß ich

mich seit Jahren dergleichen von Gyps bediene. Sie halten zwar nicht so lange, wie

Cylinder von Porzellan oder Thon, allein sie kosten sehr wenig und sind leicht zu

ersetzen, da man sie selbst verfertigen kann.

Ich hatte nun schon längst den Gedanken mit mir herumgetragen, ob man nicht Kohle,

vermöge ihrer Porosität, in der Art benutzen könne, daß die in den Poren

aufgenommene Salpetersäure, wie die in den porösen Zellen vorhandene wirke.

Begreiflicher Weise mußte hierbei die Anordnung getroffen werden, daß man die

Kohlenelemente, nachdem sie in ihren Poren Säure aufgenommen haben, nicht eher in

die erregende Flüssigkeit bringt, bis die Säule geschlossen werden soll. –

Dieß ist auf folgende Weise ermöglicht worden:

1) Auf einem länglichen Bret von 1' 10'' Länge und 6'' 6''' Breite, welches an beiden

Enden mit Handgriffen versehen ist, stehen fünf cylindrische Gläser von 4'' 3'''

Höhe und 3'' 9''' Durchmesser, welche amalgamirte Zinkcylinder, etwas über den Rand

der Gläser emporragend, einschließen. Fig. 21 zeigt die Säule

von oben betrachtet. An der Kante des Bretts sind fünf Ständer von Holz angebracht.

Einer davon ist in Fig. 24 abgebildet. Er ist oben ausgehöhlt, um Quecksilber aufnehmen zu

können. Das untere Ende ist mit einem Zapfen versehen. Mittelst desselben sind sie

in das Bretchen eingelassen. Sie sind nicht eingeleimt, damit man sie herumdrehen

kann. Fig. 23

stellt einen Kupferstreifen dar. Das Ende a desselben

wird mittelst einer Zwinge an dem obern Rand des Zinkstreifens (b, Fig.

21) befestigt, das andere Ende desselben taucht in den Quecksilberbehälter

(c, Fig. 21).

2) Ein längliches Bretchen (Fig. 22), dem Raume

entsprechend, welchen die fünf Glascylinder einnehmen, enthält fünf runde Löcher von

einer solchen Größe, daß Kohlencylinder von 1'' 5''' Durchmesser gerade hindurch

gesteckt werden können. Die zu dieser Säule angewendeten Kohlencylinder sind 4''

6''' lang. Die oberen Enden der Kohlencylinder umgeben Kupferstreifen, welche mit

Zwingen versehen sind und hierdurch fest an diese angeschraubt werden können. Figur 25

stellt eine solche Zwinge dar. An diese Kupferstreifen sind breite Streifen von

Kupferblech c angelöthet, welche an ihren freien Enden

nach unten umgebogen sind. Mit diesen tauchen sie bei der Schließung der Säule in

den Quecksilberbehälter (Fig. 24).

3) Der dritte Theil der Batterie besteht aus einem Bret von derselben Länge, wie das,

auf welches die Gläser gestellt werden, ebenfalls mit zwei Handhaben an beiden Enden

versehen. Es werden auf dieses 5 Schoppengläser gestellt, bis zu 3/4 Höhe mit

Salpetersäure gefüllt. Die Kohlencylinder werden trocken in die Säure eingelassen

und eine halbe Stunde damit in Berührung gelassen. Man füllt jetzt die Gläser,

welche die Zinkstreifen enthalten, mit verdünnter Säure und fügt nun die

Kohlencylinder ein. Hierauf drückt man die umgebogenen Enden der Kupferstreifen in

die Quecksilbernäpfchen c. Ist dieß geschehen, so endet

der breite von dem Kohlencylinder kommende Kupferstreifen in d (Fig.

21) und bildet den positiven Pol; der andere Kupferstreifen (Fig. 23) vom

Zink kommend, endet in dem Quecksilbernäpfchen e und

gibt den negativen Pol.

Ich gehe jetzt zu den Versuchen über, welche ich mit dieser Säule angestellt

habe.

Als erregende Flüssigkeit diente eine Mischung von 200 Raumtheilen Wasser, 5 Raumth.

Schwefelsäure und 4 Raumth. Salpetersäure, als leitende käufliche Salpetersäure. Als

die Kohlenelemente eine halbe Stunde in der Salpetersäure sich befunden hatten,

wurde die Säule geschlossen. Die Stärke der Säule wurde voltametrisch bestimmt.

1.

Versuch. Ich erhielt bei 27'' 5''',1 B. und 13°,6 R. in 2

Minuten

28 Kub. Centim. Knallgas.

2.

Versuch. Eine halbe Stunde später, bei unverändertem

Barometer-

und Thermometerstand

30 Kub. Centim. Knallgas.

3. Versuch. 3/4

Stunden später, unter gleichen Umständen

27 Kub. Centim. Knallgas.

Während dieser Zwischenräume blieb die Säule ungeschlossen.

Diese Beständigkeit in der Wirkung der Säule war größer, als ich erwartet hatte, und

veranlaßte mich, ihr besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Es war mir vor allem darum zu thun, die Wirkung dieser Säule zu verstärken, was mir

auch mit Benutzung zweier Umstände gelungen ist. Der eine ist darin enthalten, daß

ich die erregende Flüssigkeit concentrirter anwendete. Ich wandte nämlich statt 5

Raumth. Schwefelsäure, jetzt 10 Raumth. auf 200 Raumtheile Wasser an. Zweitens

unterwarf ich die Kohlencylinder einer Präparation vor ihrer Anwendung. Ich kochte

sie nämlich mit Wasser, dem ich etwas kohlensaures Natron zugesetzt hatte, aus.

Hierdurch wurden alle Unreinigkeiten aus den Poren ausgezogen und sie hierdurch in

einen Zustand versetzt, möglichst viel Salpetersäure in sich aufzunehmen. –

Nachdem die Kohlencylinder gehörig trocken gemacht worden waren, wurden sie eine

halbe Stunde lang in gewöhnliche Salpetersäure eingetaucht. Die Säule wurde jetzt

geschlossen und voltametrisch geprüft.

1.

Versuch. Ich erhielt bei 27'' 8''', 4 Barometerstand und 18°,7

R.

in 2 Minuten

92 Kub. Centim. Gas.

2.

Versuch. Die Verbindung mit dem Voltameter war jetzt eineStunde lang

unterbrochen. Als die Verbindung wieder hergestellt

wurde, erhielt ich

75 Kub. Centim. Gas.

Die elektrolytische Flüssigkeit im Voltameter bestand aus 1 Gewichtstheil

Schwefelsäure und 6 Gewichtstheilen Wasser.

Diese große Menge Gas, welche ich erhielt, war mir in der That sehr überraschend.

Denn obwohl ich allerdings einestheils wegen Verstärkung der erregenden Flüssigkeit,

anderntheils wegen Vergrößerung der Poren eine stärkere Wirkung erwartet hatte, so

übertraf sie doch bei weitem meine Erwartungen.

Obwohl ich mich mit Entschiedenheit hierüber nicht aussprechen mag, so will ich doch

einen Gedanken nicht unausgesprochen lassen, der möglicherweise den Grund dieser

Erfolge enthalten könnte. Ich halte es nämlich nicht für unwahrscheinlich, daß die

in die Poren aufgenommene Salpetersäure anders wirkt als Säure, welche, wie in den

Zellen, bloß die Kohlenelemente umgibt. – Wir wissen daß Gase, welche in die

Poren von Platin oder Kohlen aufgenommen sind, kräftiger wirken, als sie in ihrem

gewöhnlichen Zustande zu wirken im Stande sind. Nun ist zwar die Salpetersäure kein

Gas, aber sie besteht aus Körpern, welche in ihrem gewöhnlichen Zustande Gase sind.

Betrachten wir daher die Gase darin als in verdichtetem Zustand befindlich, so

werden wir mit geringer Einschränkung das, was von Gasen gilt, auch von Körpern dieser Art

anführen können.

Ich will hier auf einen Umstand hinweisen, der für die Theorie der Säulen von

besonderer Wichtigkeit ist und mit Obigem zusammenhängt. Bringt man in eine U-förmige Röhre eine Lösung von Salpeter,

Glaubersalz, Kochsalz oder Bittersalz, und in den einen Schenkel derselben ein Stück

Zink, Zinn oder Blei, und in den andern ein Stück Platin oder Kupfer, und schließt

die Kette durch ein Galvanometer, so wird man bald eine Abnahme der Kraft

wahrnehmen. Sie läßt sich aber wieder herstellen, wenn man in den Schenkel, welcher

das Platin oder Kupfer enthält, etwas Säure bringt, aber es ist dieß nicht der Fall,

wenn sie in den anderen Schenkel, in welchem das leicht oxydirbare Metall sich

befindet, gegossen wird. – Man sollte meinen, eine Kette werde um so stärker

wirken, je concentrirter die erregende Flüssigkeit ist, womit das Zink in Berührung

ist. Dieß ist jedoch nicht der Fall. Bei einer gewissen Menge Schwefelsäure, welche

die erregende Flüssigkeit enthält, tritt eine Gränze ein, über welche hinaus ein

Mehr der Säure keine größere Wirkung hervorbringt. Hingegen steigert sich die

Wirkung der Säule mit der Concentration der Salpetersäure, nach meinen Versuchen,

unbegränzt.Nach Versuchen, welche der Verf. mit einer früher von ihm beschriebenen Säule

angestellt hat, wäre eine Mischung von 200 Raumtheilen Wasser mit 16 Raumth.

destillirter Schwefelsäure die beste Mischung; man wird wohl thun, derselben

noch 4 Raumth. Salpetersäure zuzusetzen.

Es sind jetzt ungefähr sechs Wochen, daß ich diese Kohlenbatterie zu Stande gebracht

habe. Seit dieser Zeit habe ich sie zu den verschiedensten Operationen benützt, zu

Erzeugung von Sauerstoffgas und Wasserstoffgas, zum galvanischen Aetzen, zum

Vergolden, zu Lichterzeugungen u.s.w. Bei all' diesen Gelegenheiten habe ich sie so

brauchbar gefunden, daß ich mich gegenwärtig gar keiner anderen bediene. –

Außerdem, daß sie bald zusammengesetzt ist, hat man auch noch den Vortheil, daß man

weniger Salpetersäure braucht, und daß man nicht belästiget wird von den Dämpfen der

Untersalpetersäure.

Tafeln