| Titel: | Ueber die Fabrication des Natriums und des Aluminiums; von H. Sainte-Claire Deville. |

| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. LXXXV., S. 378 |

| Download: | XML |

LXXXV.

Ueber die Fabrication des Natriums und des

Aluminiums; von H. Sainte-Claire

Deville.

(Fortsetzung von S. 303 des vorhergehenden

Heftes.)

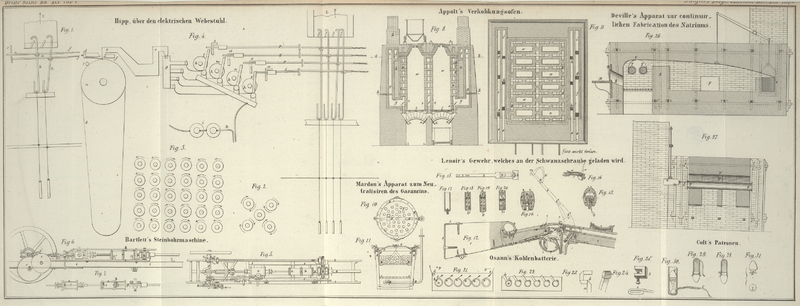

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Deville, über die Fabrication des Natriums und des

Aluminiums.

2. Continuirliche Fabrication des

Natriums in Cylindern.

Man könnte glauben, daß man nur die beschriebenen Apparate in allen ihren Theilen in

gleichem Verhältniß zu vergrößern braucht, um auf einmal eine größere Quantität

Natrium zu erzeugen. Diese Ansicht ist aber, wie ich mich durch zahlreiche Versuche

überzeugt habe, nicht richtig. Bei der continuirlichen Fabrication des Natriums nach

der unten folgenden Methode empfehle ich die gegebenen Vorschriften auch in den

scheinbar unwesentlichen Theilen genau zu befolgen, um eines guten Erfolgs

versichert zu seyn. So wird man sich vielleicht wundern, daß ich fünfmal größere

Reductionsapparate die Entwickelungsröhren und Vorlagen von gleicher Größe wie bei

Benutzung von Quecksilberflaschen anwende; ich habe aber diese beschränkten

Dimensionen erst dann angenommen, nachdem ich die Anwendung von größeren Röhren und

Vorlagen, welche überdieß schwer zu handhaben seyn würden, vergeblich versucht

hatte.

Das Gemenge von kohlensaurem Natron, Kohle und Kreide wird in derselben Weise

gemacht, wie es früher beschrieben wurde. Es ist hier besonders vortheilhaft,

dasselbe vorher stark zu calciniren, nicht nur, weil dann mehr davon auf einmal in

die Reductionsröhren geht, sondern auch, weil von der calcinirten compacteren Masse

nicht leicht Theile durch die Gase weggeführt und aus den Reductionsröhren

geschleudert werden können. Man kann das Gemenge auch nach Maaßgabe des Bedarfs

calciniren und glühend in die Röhren bringen. Wendet man ein nicht calcinirtes oder

kaltes Gemenge an, so füllt man dasselbe in Patronen aus starkem Papier oder

Leinwand von 8 Centim. Durchmesser und 35 Centim. Länge. Die von mir benutzten

Röhren T, Fig. 27, aus Gandillot's Fabrik, sind von Schmiedeisen, gezogen und

geschweißt; sie haben 120 Centim. Länge, 14 Centim. inneren Durchmesser und

10–12 Millim. Wanddicke. So wie die Fabrik sie liefert, sind sie an einem

Ende offen, am andern geschlossen. Die eiserne Platte P,

welche diese Röhren schließt, ist ungefähr 2 Centim, dick; man macht in derselben an

einem ihrer Ränder und ganz nahe an der Cylinderwand, ein LochDieses Loch muß so eingebohrt werden, daß sich später die Schweißnaht am

obern Theil der in dem Ofen angeordneten Röhre befindet., in welchem man durch Einschrauben oder in anderer Weise ein eisernes Rohr

L befestigt, das bei 15–20 Millimet. innerem

Durchmesser 5–6 Centim. lang ist und sich conisch endet, um in den Hals der

Vorlage gesteckt zu werden, ganz so, wie es früher beschrieben wurde. Die andere

Oeffnung der als Retorte dienenden Röhre, durch welche man das Gemenge in dieselbe

einbringt, wird durch einen mit Handhabe versehenen eisernen Deckel O geschlossen.

Diese eisernen Röhren kann man nicht, wie die Quecksilberstaschen, dem freien Feuer

aussetzen. Man überzieht sie mit einer Masse, welche aus gleichen Theilen graublauem

Thon und Töpferlehm besteht, der man beim Zusammenkneten mit Wasser so viel Sand

einverleibt hat, daß die Mischung ihre Elasticität gänzlich verlor; man kann ihr

auch etwas Pferdemist zusetzen. Nachdem die Röhre mit dieser Masse überzogen ist,

wickelt man um letztere noch dünnen Eisendraht (wie mir Balard empfahl), damit sie besser hält. Man läßt nun den Ueberzug langsam

trocknen und steckt dann die so vorgerichtete eiserne Röhre in eine andere Röhre von

feuerfestem Thon, welche 1 Centim. Wanddicke, 22 Centimet. inneren Durchmesser und

dieselbe Länge wie die eiserne Röhre hat. Der Zwischenraum zwischen beiden Röhren

wird mit pulverisirter, fest zusammengedrückter Charmotte genau ausgefüllt. Endlich

überzieht man mit der besagten Thonmasse auch die Platte P, so daß das Eisen nirgends direct der Flamme ausgesetzt ist.

Der von mir angewendete Ofen – welchen ich aber ohne erhebliche Abänderungen

nicht empfehlen kann, weil er nicht alle Bedingungen einer leichten und ökonomischen

Feuerung erfüllt – ist ein Flammofen, in Fig. 26 und 27 abgebildet.

Der Rost und der Feuerraum sind durch eine 40–50 Centim. hohe Mauer aus

feuerfesten Steinen, auf welcher der mittlere Theil der Röhren oder Cylinder ruht,

in zwei gleiche Theile getheilt; dadurch entstehen zwei unten getrennte Feuerungen,

die man durch zwei seitliche Oeffnungen K mit dem

Brennmaterial beschickt. Diese Oeffnungen sind durch das Brennmaterial geschlossen,

welches man auf einer Tafel M anhäuft; sie münden in

solcher Höhe aus, daß man den Rost 20 Centim. hoch mit dem Brennmaterial beschicken

kann. Zwischen dem Brennmaterial und den Cylindern ist daher ein Zwischenraum von

etwa 30 Centim. Höhe, welcher unzureichend ist, um mit bloßer Steinkohle einen guten Effect zu

erzielen. Ich benutzte auch in Wirklichkeit als Brennmaterial ein Gemenge von

ziemlich gleichen Theilen Kohks und Steinkohlen. Eine Brücke A, welche die obere Seite der Cylinder ein wenig überragt, gab der Flamme

eine verticale Richtung und das Gewölbe V nöthigte

dieselbe, die Cylinder zu umspielen. Man hätte leicht, ohne größeren Aufwand an

Brennmaterial, über den zwei Cylindern noch einen dritten Cylinder anbringen

können.

Auf den Herd F brachte man die zu calcinirenden Gemenge,

welche je nach ihrer Natur in gußeisernen oder thönernen Töpfen enthalten waren,

ferner die Tiegel welche das mit Schlacke gemengte Aluminium enthielten, u.s.w. Wenn

der Ofen Tag und Nacht zur Natriumfabrication diente, stieg die Hitze im Herdraum

bis zum hellen Kirschrothglühen, so daß, wenn man hier Reductionscylinder angebracht

hätte, dieselben auch noch genügende Hitze empfangen haben würden.

Alles, was ich für die Natriumfabrication mit Quecksilberstaschen gesagt habe, gilt

auch für die Fabrication mit Cylindern. Der einzige Unterschied besteht im

Beschicken und Entleeren, bei welcher Operation folgende Vorsichtsmaßregeln zu

beobachten sind.

Man bringt das Gemenge in Patronen von Papier oder Zeug in die Cylinder; wenn es

nicht calcinirt ist, kann man auf einmal nur 9 bis 10 Kilogr., von dem stark

calcinirten Gemenge dagegen doppelt so viel einbringen. Man verschließt den Cylinder

mit dem Deckel O, der etwas leicht hineingehen muß, so

daß man ihn stets leicht wegnehmen kann, und verstreicht die Fuge nöthigenfalls mit

Thon. Wenn die Reduction, welche beiläufig vier Stunden dauert, beendigt ist, so

spritzt man ein wenig Wasser auf den Deckel O, damit er

sich leichter wegnehmen läßt. Sieht man ins Innere der Cylinder, so findet man die

Patronen von unveränderter Form, ihr Durchmesser hat sich aber auf 2–3

Centim. verringert, und sie sind sehr schwammig. Dieß beweist, daß die Masse nicht

geschmolzen ist. Der aus Kalk und Kohle bestehende Rückstand enthält nur noch Spuren

von kohlensaurem Natron; um diese noch zu gewinnen, laugt man ihn aus. Wenn man

einen Cylinder öffnet, so steckt man in das Rohr L einen

glühenden Eisenstab, damit dasselbe nicht verunreinigt wird, und man nimmt denselben

weg, wenn die neue Beschickung beendet ist. Die Patronen werden mit einer

halbcylindrischen Schaufel in den Cylinder gebracht, worauf man sie rasch mit einem

eisernen Instrument an die Stelle schiebt, wo sie liegen sollen. Bei dieser

Operation bildet sich in Folge der plötzlichen Erhitzung des Gemenges, wenn dasselbe

nicht calcinirt ist, Sodastaub, welcher für die Arbeiter sehr unbequem ist. Man verschließt den Cylinder

wieder mit dem Deckel, legt, wenn die Natriumflamme erscheint, die Vorlage an,

u.s.w.

Die Fabrication des Natriums in Cylindern ist leichter, für den Arbeiter weniger

beschwerlich und hinsichtlich der Handarbeit und des Brennmaterials wohlfeiler, als

die Fabrication in Quecksilberstaschen. Nach einem zehntägigen Betriebe derselben

fand ich sowohl die Cylinder als deren Umhüllung unversehrt. Man müßte nur den

beschriebenen Ofen so modificiren, daß man eine große Zahl von Cylindern darin

erhitzen könnte.

(Der Schluß folgt im nächsten Heft.)

Tafeln