| Titel: | Mechanismus zum Umkehren einer rotirenden Bewegung, in Anwendung auf einen Schmiedehammer; von J. Robertson zu Ardrossan. |

| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. XCIII., S. 419 |

| Download: | XML |

XCIII.

Mechanismus zum Umkehren einer rotirenden

Bewegung, in Anwendung auf einen Schmiedehammer; von J. Robertson zu Ardrossan.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, März 1856, S.

271.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

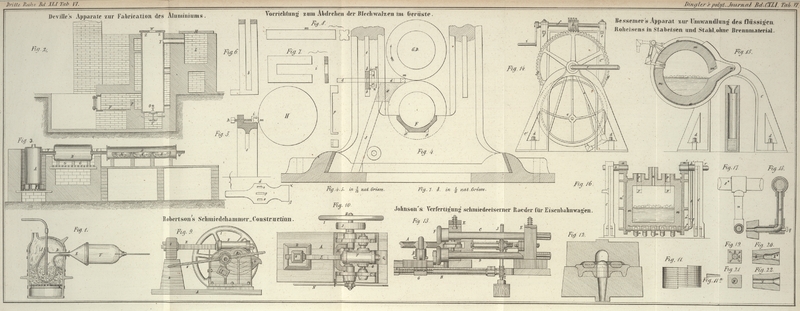

Robertson's Mechanismus zum Umkehren einer rotirenden

Bewegung.

Diese am 6. Juni 1855 in England patentirte Erfindung, welche mit Vortheil bei

verschiedenartigen Maschinen angewendet werden kann, besteht im Uebertragen einer

rotirenden oder theilweis rotirenden Bewegung durch eine

Frictions-Triebrolle, welche in Lagern liegt, die in excentrischen Sitzen

verschoben werden können, deren Excentricität gerade hinreichend ist, um die Frictionsrolle in

oder außer Angriff mit derjenigen Rolle zu bringen, welche sie treibt oder durch die

sie getrieben wird.

Den mannichfaltigen Anwendungen dieses Princips, welche der Erfinder in seiner

Patentbeschreibung aufführt, entnehmen wir die Beschreibung einer einfachen und

wirksamen Schmiedehammer-Construction; Fig. 9 zeigt dieselbe im

Seitenaufriß und Fig. 10 im Grundriß. In diesem Falle ist nur eine theilweis rotirende

Bewegung erforderlich.

Das Hammergerüst besteht aus einer Sohlplatte A, an

welcher der Amboß B entweder angegossen oder befestigt

ist, und auf der auch zwei gußeiserne Ständer C durch

Bolzen festgeschraubt sind. In diesen Ständern sind Augen für die Zapfen D angebracht, um welche sich der Hammerhelm E dreht oder schwingt. Der Hammerhelm ist in einem

Schwingblock F angebracht, welcher unten mit einer

segmentalen Oeffnung G versehen ist, deren innere und

äußere Oberfläche durch Radien von dem Mittelpunkte D

aus beschrieben wird. Durch die Oeffnung G geht eine

Welle H, an der ein Schwungrad I und eine Rolle J angebracht sind, welche

letztere die Bewegung mittelst eines Laufriemens von einer über dem Hammer

angebrachten Triebrolle erhält; außerdem befindet sich noch eine

Frictions-Triebrolle K auf der Welle H. Die Triebrolle K ist auf

ihrer Peripherie oder äußeren Oberfläche mit einer Spur versehen, und dieß ist auch

bei den Umfangsoberflächen der Oeffnung G der Fall, um

der Rolle einen stärkern Halt auf denselben zu geben. Die Welle H geht excentrisch durch Büchsen L, welche durch einen Bügel M mit einander

verbunden sind; diese Büchsen können sich in Lagern drehen, die in den Ständern C angebracht sind; ein doppelarmiger Hebel N ist an einer der Büchsen befestigt, um sie drehen zu

können. Da die Welle H in ununterbrochener Bewegung ist,

so veranlaßt eine geringe Bewegung des Hebels N die

Rolle K in Berührung mit der innern Oberfläche des

äußern Kranzes der Oeffnung G im Schwingblock F des Hammers zu treten und durch Drehung dieses Blocks

den Hammer O zu heben. Wenn der Hammer den gehörigen Hub

erreicht hat, so wird der Hebel N verschoben, so daß die

Rolle K in Berührung mit der innern Seite der Oeffnung

G kommt, was nicht nur zur Folge hat daß der Hammer

fallen kann, sondern daß auch sein Niederfallen beschleunigt wird, weil der

Schwingblock eine theilweis rotirende Bewegung in der entgegengesetzten Richtung von

derjenigen der hebenden Bewegung erhält; der kürzere Halbmesser der innern Seite der

Oeffnung G verursacht nämlich daß dem Block beim

Niederfallen des Hammers eine größere Geschwindigkeit ertheilt wird als bei seinem

Hube. Man kann aber auch die Rolle in eine Stellung schieben, welche die Mitte zwischen den zwei

Seiten der segmentartigen Oeffnung G einhält, wo dann

der Hammer durch seine eigene Schwere fallen wird. Zwischen den beiden Ständern C ist ein hölzerner Balken P

angebracht, gegen welchen ein Schwanz oder Aufhalter Q

am Schwingblock F streift, um den zu starken Hub des

Hammers zu verhindern.

Tafeln