| Titel: | Ueber die Fabrication des Natriums und des Aluminiums; von H. Sainte-Claire Deville. |

| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. XCIX., S. 441 |

| Download: | XML |

XCIX.

Ueber die Fabrication des Natriums und des

Aluminiums; von H. Sainte-Claire

Deville.

(Schluß von S. 381 des vorhergehenden

Heftes.)

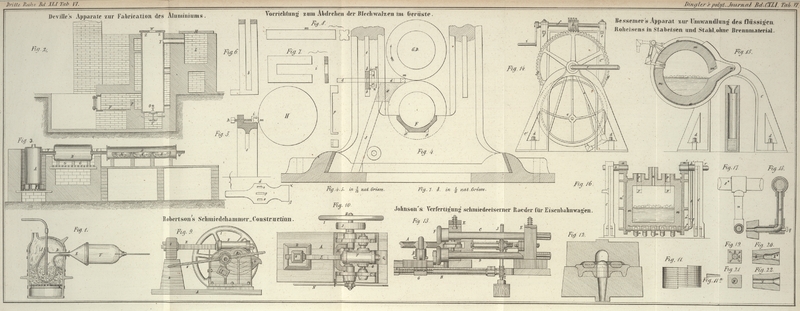

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Deville, über die Fabrication des Natriums und des

Aluminiums.

II. Fabrication des

Aluminiums.

Dieselbe zerfällt in die Darstellung des Chloraluminiums und in die Abscheidung des

Aluminiums aus demselben.

Darstellung des Chloraluminiums. – Das

Chloraluminium wird bekanntlich durch Einwirkung von trockenem Chlorgas auf ein glühendes Gemenge von

Thonerde und Kohle dargestellt. Um die Umstände bei der Bildung des Chloraluminiums

näher kennen zu lernen, stellte ich zuerst einen Versuch in kleinerem Maaßstabe an.

5 Kilogr. Thonerde, durch Glühen von eisenfreiem Ammoniakalaun dargestellt, wurden

mit 2 Kilogr. Kohlenpulver und etwas Oel zur teigartigen Masse gemischt und diese

stark geglüht. Die erhaltene kohlige Masse wurde in Stücke zerbrochen und in die

thönerne, 10 Liter fassende Retorte C, Fig. 1, gebracht. Diese

Retorte wurde dann in einen Ofen gestellt und zum Rothglühen erhitzt, während man

durch den Tubulus A einen Strom trockenes Chlorgas

hineinleitete. Anfangs entweicht aus dem Halse D viel

Wasserdampf, welchen die thonerdehaltige Kohle aus der Luft angezogen hat. Wenn das

Chloraluminium zu erscheinen beginnt, verbindet man mit dem Halse D einen porzellanenen Trichter E, indem man die Fuge durch Einstecken von Asbest und Lutiren mit einem

Gemenge von Töpferthon und Kuhhaaren dichtet. Mit der äußeren Mündung des Trichters

wird eine tubulirte Glocke F verbunden, indem man die

Fuge am Trichter ebenfalls lutirt. Das Chloraluminium verdichtet sich in diesem

Apparate und bleibt gänzlich in demselben zurück, wie stark auch der Chlorstrom seyn

mag; das Chlor wird während der ersten drei Viertel der Operation von der

thonerdehaltigen Kohle so gut absorbirt, daß das durch den Tubulus der Glocke

entweichende Kohlenoxydgas das Lackmus nicht bleicht und leicht angezündet werden

kann. Dieses Gas raucht jedoch stets ein wenig, wegen eines geringen Gehalts von

Chlorkiesel. Wenn die Glocke F sich gefüllt hat, trennt

man sie von dem Trichter, um das in ihr enthaltene cohärente und krystallisirte

Chloraluminium herauszunehmen, und ersetzt sie sofort durch eine andere. Auf drei

Mal entnahm ich der Glocke im Ganzen 10,15 Kilogr. Chloraluminum. In der Retorte C blieb etwa 1 Kilogr. kohlige Masse zurück, die zu

ungefähr einem Drittheil aus Thonerde bestand. Der Rückstand (welcher Alkalichlorid,

Chloraluminium-Kalium und Chlorcalcium enthielt) wurde ausgewaschen,

neuerdings mit Thonerde gemischt, und zu einer neuen Operation verwendet, die fast

11 Kilogr. Chloraluminium lieferte.

Um diesen Versuch in großem Maaßstab zu wiederholen, wendete ich ebenfalls Thonerde

an, die durch Calciniren von eisenfreiem Ammoniakalaun dargestellt war. Das

Calciniren geschah in dem früher beschriebenen, bei der Natriumfabrication benutzten

Flammofen in gußeisernen cylindrischen Töpfen wie man sie zur

Beinschwarz-Fabrication anwendet. Der bei starker Rothglühhitze calcinirte

Alaun wurde pulverisirt und mit Steinkohlentheer unter Zusatz von etwas

Holzkohlenpulver gemischt, welcher Zusatz aber unnütz ist, wenn man das Gemenge von

Theer und Thonerde etwas

flüssig macht, was auch bequemer ist. Den gut geschlagenen Teig bringt man in die

erwähnten Töpfe, verschließt dieselben sorgfältig mit ihrem Deckel und setzt sie in

den Flammofen. Wenn keine Theerdämpfe mehr erscheinen, nimmt man die Töpfe heraus

und verwendet die darin enthaltene kohlige Masse während sie noch ganz heiß ist.

Den Chlorstrom lieferte eine Batterie von acht großen steinzeugenen Flaschen (bombonnes), deren jede 45 Liter Salzsäure enthielt; man

beschickte davon vier alle 24 Stunden, während die vier übrigen sich abkühlten. Es

lieferten also stets nur vier Flaschen gleichzeitig Chlorgas. Dasselbe wurde

mittelst bleierner, äußerlich durch Wasser abgekühlter Röhren in eine bleierne

Flasche mit concentrirter Schwefelsäure geleitet und strömte dann durch eine große

Flasche mit Chlorcalcium, bevor es in die Retorte gelangte.

Die angewendete Retorte war eine thönerne Gasretorte von etwa 300 Litern Inhalt, die

man aber durch Abschneiden an einem Ende um 30–40 Centim. verkürzt hatte. Sie

wurde vertical in dem Ofen Fig. 2 angebracht. F ist die Feuerung; die Flamme gelangte über der Brücke

P weg in einen die Retorte umgebenden

schraubenförmigen Canal und entwich am obern Ende der Retorte seitlich in die Esse.

Am untern Ende hatte die Retorte eine quadratische Oeffnung X von 2 Decimetern Seite, die man durch eine mittelst einer Schraube V angedrückte Steinplatte verschließen konnte. Ein die

Ofenwand durchdringendes, bei O in die Retorte

eintretendes und daselbst mit einem Gemenge von Töpferthon und Kuhhaaren lutirtes

Porzellanrohr führte das Chlorgas bis in die Mitte der Schicht thonerdehaltigen

Kohle. Dieses Porzellanrohr war zum Schutze gegen die Flamme mit einem Tiegel

umgeben, dessen Boden herausgeschlagen wurde und welchen man überdieß mit einem

Gemenge von Thon und Sand gefüllt hatte. Am oberen Ende war die Retorte durch eine

feuerfeste Thonplatte Z geschlossen, welche eine

quadratische Oeffnung W von 10–12 Centim. Seite

hatte. Durch diese Oeffnung wurde das Gemenge von Thonerde und Kohle in die Retorte

geschüttet, in dem Maaße als es in derselben verschwand. Eine 30 Centim. unterhalb

der Platte Z angebrachte Oeffnung Y gestattete den Dämpfen den Ausgang, welche durch ein hier angebrachtes

thönernes Rohr in die Verdichtungskammer L

gelangten.

Diese Kammer L war viereckig, hatte etwa 1 Quadratmeter

Grundfläche und 1,20 Meter Höhe. Sie hatte eine mit dem Ofen gemeinschaftliche Wand

aus Ziegelsteinen, um sie auf einer ziemlich hohen Temperatur zu erhalten. Alle

anderen Wände müssen von sehr geringer Dicke aus Ziegeln aufgemauert seyn, und ihre

Grundfläche muß auf einem Gewölbe ruhen. Der Deckel M ist

beweglich und besteht aus einer oder mehreren glasirten Fayenceplatten. Das Innere

der Kammer wird mit solchen Platten ausgekleidet, deren Fugen man mit einem fetten

Thonkitt ausfüllt. Eine an der untern Seite der Kammer angebrachte Oeffnung, welche

2–3 Quadrat-Decimeter groß ist, setzt dieselbe mit beweglichen, im

Innern mit Blei ausgekleideten hölzernen Röhren in Verbindung, in denen sich etwas

fortgerissenes Chloraluminium ansetzte, und die mittelst einer engen Oeffnung in

eine gut ziehende Esse ausmündeten. In diesen Röhren waren Schieber angebracht, um

die Verbindung mit der Esse mehr oder weniger unterbrechen zu können.

Bevor man den Apparat in Gang setzt, müssen die verschiedenen Theile desselben

sorgfältig ausgetrocknet werden, namentlich die Kammer L, in welche man zu diesem Zwecke einen Ofen mit glühenden Kohlen stellt. Die

Retorte, welche man sehr langsam mit Steinkohlen erhitzt, wird am obern Ende ganz

offen gelassen, bis sie gut trocken ist, worauf man die frisch dargestellte und fast

noch glühende thonerhaltige Kohle einfüllt. Man legt dann die Platte Z auf und verstärkt das Feuer, bis die Retorte überall

dunkelrothglühend ist. Hierauf läßt man das Chlor eintreten, verschließt aber die

Oeffnung W nicht eher und läßt die Dämpfe nicht eher in

die Kammer L gelangen, als bis aus der Oeffnung bei Z sehr reichliche Dämpfe von Chloraluminium

heraustreten. Wenn die Operation gut geht, setzt sich fast alles Chloraluminium als

eine feste dichte Masse an dem Deckel M an. Ich erhielt

auf diese Weise einmal eine plattenförmige Masse von Chloraluminium, welche fast 50

Kilogr. wog, weniger als 1 Decimeter Dicke hatte und aus dicht zusammenliegenden

schwefelgelben Krystallen bestand. Wenn man annehmen kann, daß die Masse in der

Retorte bis auf eine Höhe von 30 Centim. erschöpft ist, öffnet man X, läßt die erschöpfte Masse herausfallen und bringt

durch W neue Masse in die Retorte. Das Heruntergehen der

Masse in der Retorte erfolgt ganz von selbst. Die Wände der Retorte werden sehr bald

angegriffen, wenn man nicht besorgt ist, die Masse um das Porzellanrohr herum

(welches das Chlor zuleitet) oft zu erneuern. Die Retorte. muß auch an der Stelle,

wo die Flamme in den sie umgebenden schraubenförmigen Canal eintritt, äußerlich

durch feuerfeste Steine geschützt werden.

Die Dimensionen dieses Apparates, welchen ich zu Javel anwandte, waren offenbar

schlecht berechnet, denn nach der Größe der Retorte, welche 200 Kilogr. Masse faßte,

hätten zur Chlorentwickelung gleichzeitig wenigstens 30 Flaschen, wie sie beim

Vorversuch benutzt wurden, angewendet werden müssen, um beiläufig 250 Kilogr.

Chloraluminium zu liefern, und dann wäre die Kammer L zu

klein gewesen. Bei gutem Gange entweicht übrigens mit dem Kohlenoxydgase hauptsächlich nur etwas

Chlorkiesel. Dieselbe Retorte läßt sich zwei Monate lang benutzen. In der Wand des

die Retorte umgebenden Canals kann man leicht verschließbare Oeffnungen anbringen,

um zu sehen, ob die Retorte irgendwo einen Riß hat, was sich durch eine blaue, die

Gegenwart des Chloraluminums charakterisirende Farbe der Flamme zu erkennen gibt.

Kleinere Risse kann man mit einem Gemenge von Wasserglas und Asbest verstopfen.

– Das Chloraluminum ist schlecht aufzubewahren und muß deßhalb bald

verbraucht werden.

Abscheidung des Aluminiums aus dem Chloraluminium.

– Der Apparat welchen ich hiezu in meinem Laboratorium zu Javel anwendete,

war sehr mangelhaft; ich theile aber dessen Beschreibung mit, weil er in der Fabrik

der Gebrüder Rousseau noch jetzt mit ziemlich günstigem

Erfolge angewendet wird und die Kenntniß desselben für die weitere Vervollkommnung

des Verfahrens nützlich ist.

Das rohe Chloraluminium, in den Cylinder A, Fig. 3,

gebracht und mittelst der Feuerung F erhitzt, verdampft

leicht und gelangt durch das Rohr Y in den Cylinder B, welcher 60–80 Kilogr. eiserne Drahtstifte

enthält und durch die Feuerung G zum dunkeln Rothglühen

erhitzt wird. Das Eisen hält das in dem Chloraluminium enthaltene Eisenchlorid

zurück, indem es dasselbe in das wenig flüchtige Eisenchlorür verwandelt;

deßgleichen hält es die durch die Einwirkung der Luftfeuchtigkeit auf das

Chloraluminium gebildete Salzsäure zurück; endlich auch den Chlorschwefel, mit

dessen Bestandtheilen es Eisenchlorür und Schwefeleisen bildet. Die dünnen Blättchen

von Eisenchlorür welche der Dampf mit fortreißt, setzen sich in dem weiten Rohre C ab. Der Chloraluminiumdampf gelangt aus C in den gußeisernen Cylinder D, in welchem drei nachenförmige gußeiserne Schalen N stehen, deren jede mit 500 Grm. Natrium beschickt wird. Das Rohr C wird auf einer Temperatur von 200–300°

C. erhalten, welche hinreicht um die Verdichtung des Chloraluminiums zu verhindern,

während bei derselben das Eisenchlorür keine merkliche Spannung hat. Der Cylinder

D wird so weit erhitzt, daß er an seiner unteren

Seite kaum dunkelrothglühend ist; die Reaction zwischen dem Chloraluminium und dem

Natrium ist so lebhaft, daß man oft genöthigt ist, das Feuer ganz wegzunehmen. Wenn

das Chloraluminium mit dem Natrium zusammentrifft, bildet sich Chlornatrium und es

wird Aluminium frei. Das Chlornatrium verbindet sich alsdann mit dem Ueberschuß des

Chloraluminiums zu dem bekannten Doppelsalz, welches flüchtig genug ist, um in die

nächste Schale zu verdampfen, wo das darin enthaltene Chloraluminium ebenfalls durch

das Natrium zersetzt wird. Die Reaction beginnt in einer Schale immer erst, nachdem sie in der

vorhergehenden beendigt ist; sie ist in sämmtlichen Schalen beendet, wenn man beim

Oeffnen des Deckels W wahrnimmt, daß das Natrium in der

letzten Schale gänzlich in eine warzenförmige schwarze Masse verwandelt ist, welche

von einer farblosen Flüssigkeit (dem Doppelsalz von Chloraluminium-Natrium)

umgeben ist. Man nimmt dann die Schalen heraus und ersetzt sie sofort durch andere.

Die herausgenommenen Schalen deckt man zu und läßt sie erkalten.

Den Inhalt der Schalen bringt man nachher in eiserne Töpfe oder thönerne Tiegel, die

im Natriumofen erhitzt werden, bis die Masse vollständig geschmolzen ist und das

Doppelsalz zu verdampfen beginnt. Meistens erfolgt die Reaction zwischen dem

Chloraluminium und dem Natrium in den Schalen nicht vollständig, weil das Natrium

zum Theil von dem entstandenen Chlornatrium umhüllt wird. Aber das am obern Theil

der Schalen befindliche Chloraluminium-Natrium reicht stets hin, um beim

Erhitzen der Masse in den Töpfen oder Tiegeln das darin noch vorhandene Natrium

ebenfalls in Chlornatrium umzuwandeln, so daß man in den Tiegeln zuletzt Aluminium

mit einem großen Ueberschuß von Chloraluminium hat, was für das Gelingen der

Operation unerläßlich ist.

Wenn die Töpfe oder Tiegel erkaltet sind, findet man in ihrem oberen Theile eine

Schicht fast reinen Chlornatriums, die man wegnimmt, und in dem untern Theile

Kügelchen von mehr oder weniger reinem Aluminium, die man durch Waschen mit Wasser

absondert. Unglücklicherweise wirkt aber dieses Wasser, indem es das Chloraluminium

des Flußmittels auflöst, sehr rasch zerstörend auf das Metall, so daß nur noch

diejenigen Aluminiumkügelchen übrig bleiben, welche größer als ein Stecknadelkopf

sind. Man sammelt diese, trocknet sie, bringt sie in einen thönernen Tiegel, erhitzt

denselben zum Rothglühen, und zerdrückt die Kügelchen, wenn sie zu schmelzen

beginnen, mittelst eines thönernen Spatels. Dabei vereinigen sie sich zu einer

geschmolzenen Masse, die man nun in eine Form ausgießt.

Sollte das Natrium in Folge mißlungener Darstellung Kohlentheilchen (Natronkohle)

enthalten, so muß man diese vor seiner Anwendung zur Aluminium-Fabrication

sehr sorgfältig auslesen, weil sich sonst cyansaure Salze oder Cyanide bilden

würden, welche sich in Berührung mit Wasser zersetzen, Amoniak erzeugen und auch

noch Aluminium zerstören. Man muß sich wohl hüten, Aluminium, welches überschüssiges

Natrium enthält, zusammenzuschmelzen, denn die Masse würde sich entzünden; solches

Aluminium muß mit etwas Chloraluminium-Natrium geschmolzen werden.

Nach dem vorstehend beschriebenen Verfahren waren die Aluminiumbarren dargestellt,

welche ich in die Pariser Ausstellung gab; offenbar ist dasselbe sehr mangelhaft und

überdieß hatte ich, weil ich mit der Wirkung des Aluminiums auf Kupfer unbekannt

war, bei fast allen meinen Versuchen einen Cylinder D

und Schalen N von Kupfer angewendet, was zur Folge

hatte, daß das Aluminium eine erhebliche Menge Kupfer aufnahm, weßhalb es seine

Dehnbarkeit fast ganz verloren hatte, eine häßliche graue Farbe besaß und nach

einigen Monaten sich schwärzte durch Bildung von Kupferoxyd und Schwefelkupfer.Ich habe noch kein gutes Verfahren zum Reinigen des Aluminiums; den besten

Erfolg lieferte mir bis jetzt die Behandlung desselben in der Muffel, um die

fremden Metalle zu oxydiren. Hr. Peligot zeigte

mir Aluminiumkörner, welche er auf der Kapelle mit Blei abgetrieben hatte

und die sehr hämmerbar waren. Nur ein Aluminiumbarren, welcher kein Kupfer enthielt, hat sich ganz blank

erhalten. – Das Aluminium, welches ich Hrn. Regnault zur Bestimmung der specifischen Wärme dieses Metalles übergab,

war ebenfalls kupferhaltig.Nach Salvetat's Analyse im polytechn. Journal Bd. CXI. S. 76.

Tafeln