| Titel: | Verbesserungen an den Locomotiven, von Hrn. Mac-Connell, Ingenieur zu Wolverton in England. |

| Fundstelle: | Band 142, Jahrgang 1856, Nr. II., S. 6 |

| Download: | XML |

II.

Verbesserungen an den Locomotiven, von Hrn.

Mac-Connell,

Ingenieur zu Wolverton in England.

Aus Armengaud's Génie indusriel, April 1856, S.

176.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

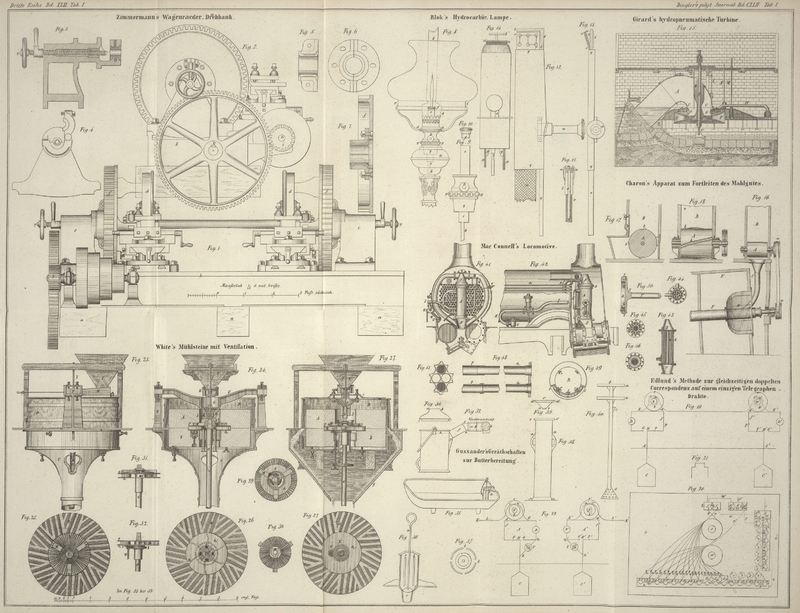

Mac-Connell's Verbesserungen an den Locomotiven.

Die hier zu beschreibenden neuesten Verbesserungen an den Locomotiven von dem

bekannten Mac-Connell, Ingenieur der von London

ausgehenden Nordwest-Bahn, beziehen sich auf das Blaserohr, auf die Kolben

und die Röhren dieser Maschinen.

Die Abänderung des Blaserohrs besteht in der Anwendung einer Kammer mit Röhren, oder

mit Räumen, von denen abwechselnd die einen Dampf, die anderen Wasser enthalten und

welche zwischen den Cylindern und dem untern Theil der Esse liegen, so daß das

Wasser des Tenders auf seinem Wege nach dem Kessel vorgewärmt wird, wozu man sowohl

die Wärme des benutzten Dampfes verwendet als auch diejenige der heißen Gase und des

Rauchs, welche in die Esse ziehen, indem sie den Rauchkasten durchströmen.

Hinsichtlich der Röhren besteht die neue Einrichtung darin, daß eine jede von ihnen

aus zwei Theilen mit verschiedenen Durchmessern besteht, deren weitester in der Nähe

des Feuerkastens, der engere aber in der Nähe der Esse angebracht ist. Diese

Einrichtung veranlaßt eine Verzögerung des heißen Luftstromes, bevor derselbe in die

Esse gelangt, so daß er seine Wärme im verengten Theil der Röhre vollständiger

abgibt.

Die Verbesserungen des Kolbens sind eine Abänderung derjenigen, welche Hr. Armengaud bereits im Juniheft 1853 seines Génie industriel beschrieben hat (polytechn.

Journal Bd. CXXIX S. 194). Sie bestehen

darin, daß der Kolben nebst seiner Stange aus einem einzigen Stück Schmiedeisen oder

Stahl angefertigt wird. Bei der neuen Einrichtung besteht die Liederung aus einer

oder aus zwei Reihen von Segmenten, welche in der vertieften Peripherie des Kolbens

angebracht sind, so daß kein Deckel zu ihrem Festhalten nöthig ist; die Adjustirung

wird durch Schrauben bewirkt.

Fig. 41 zeigt

den Querdurchschnitt des Rauchkastens einer Locomotive, die mit dem neuen

Blase- oder Verdünnungsrohr versehen ist, um das Speisewasser

vorzuwärmen.

Fig. 42 ist

ein entsprechender Längendurchschnitt der Maschine; aus demselben ersieht man auch

die Anordnung der Speiseröhren und der Ventilkasten womit dieselben versehen sind,

ferner die verschieden weiten Röhren, welche Gase und Rauch aus dem Feuerkasten in

den Rauchkasten führen.

Fig. 43 ist

ein senkrechter und Fig. 44 ein horizontaler Durchschnitt des zum Vorwärmen des Speisewassers

dienenden Blaserohrs.

Fig. 45 und

46 zeigen

zwei andere Einrichtungen dieses letztem Apparates in horizontalen

Durchschnitten.

Fig. 47 ist

die vordere Ansicht von einem Theil der Röhrenplatte der Rauchkammer, und Fig. 48 ein

Längendurchschnitt desselben, welcher zwei verschiedenartige Verbindungen der Röhren

von verschiedenem Querschnitt, sowohl mit einander, als mit der Platte

darstellt.

Fig. 49 ist

eine Vorderansicht oder vielmehr ein Querdurchschnitt des verbesserten Kolbens, von

welchem Fig.

50 einen Längendurchschnitt zeigt.

Die neue Einrichtung des Blaserohrs, welche in den Figuren 41 und 44 dargestellt

ist, besteht in einem cylindrischen Raume A von Blech,

welcher unten und oben durch Winkelkränze oder Winkeleisen mit zwei runden Platten

B und C verbunden ist.

Letztere sind mit Löchern versehen, in denen senkrechte innere Röhren D befestigt sind, welche den wirklichen Durchgang des

Dampfes bilden, der, aus den Cylindern ausströmend, den Zug steigert.

Beim Ausströmen aus der Mittlern Oeffnung der Vertheilungsbüchse geht der Dampf in

das eine Ende der kurzen Röhre E, welche so befestigt

ist, daß sie die Ausströmungsöffnungen beider Cylinder vereinigt. Der obere Rand

dieser Röhre wird an der untern Platte C des Blaserohrs

durch Schraubenbolzen befestigt; der Dampf strömt durch alle Röhren D des Blaserohrs nach oben in einen conischen Raum F, welcher die Rolle der Düse spielt, durch die der

Dampf in die Esse entweicht, wie es gewöhnlich der Fall ist.

Das aus dem Tender kommende Speisewasser wird in das Innere der weiten Röhre oder

Kammer A des Blaserohrs der Art geführt, daß es die

Röhren D umgibt. Es gelangt in den Ventilkasten G und in die Speiseröhre H,

durchströmt die Verlängerung I der letztern und die

gekrümmte Röhre J, welche mit dem untern Theile des

Wasserraumes A in Verbindung steht, und gelangt so in

den Rauchkasten.

An diesem Speisungssystem ist ein Dreiweghahn K

angebracht, um nöthigenfalls das Wasser unmittelbar in den Kessel leiten zu können,

ohne daß es durch die Röhre I und den Vorwärmer A geht.

In diesem Raum A erreicht das Wasser nahezu den

Siedepunkt, und die Pumpe treibt es aus dem Vorwärmer durch die obere Röhre L, den Ventilkasten M und

eine Röhre N in den Kessel. Die Röhre N ist gekrümmt, um unter dem Wasserstande in den Fessel

auszumünden, indem sie um die Röhren des letztem herumgeht.

Durch einen kleinen Hahnen O kann man sich überzeugen, ob

die Pumpen im Betriebe sind.

Mittelst dieser Einrichtung des Heizapparates wird die Wärme des benutzten Dampfes

und diejenige der durch die Röhren in die Rauchkammer strömenden heißen Gase mit

größtmöglicher Ersparung nutzbar gemacht, indem alle diese Gase die äußere

Oberfläche des Vorwärmers A bestreichen.

Die Abänderungen dieses Apparates, welche in Fig. 45 und 46 im

Durchschnitt dargestellt worden sind, weichen von der so eben beschriebenen

Einrichtung nur wenig ab. In Fig. 45 befindet sich in

der Mitte eine weitere Röhre, welche von einer Reihe kleinerer umgeben ist; die

weitere ist mittelst Winkelkränzen an den Platten befestigt, welche die Enden des

Raumes A verschließen. In Fig. 46 gelangt aller

entweichende Dampf in eine einzige mittlere weite Röhre, während das Speisewasser in

dem engen ringförmigen Raum circulirt, welcher jene Röhre ganz umgibt.

Die Kesselröhren, welche man in der Gesammtansicht Fig. 42 und in den

Einzelansichten Fig. 47 und 48 sieht, bestehen aus

zwei Theilen P und Q; der

Theil Q, der nächste am Rauchkasten, hat einen geringern

Durchmesser als der andere Theil, die obere Röhre. Fig. 48, zeigt eine

Verbindungsweise dieser beiden Theile, welche einfach darin besteht, daß das ganz

gerade Ende der engern Röhre in demjenigen der weitern steckt. Bei der untern Röhre

ist das Ende des engern Theiles Q erweitert, um über das

gerade Ende der weitern Röhre P greifen zu können. Man

kann diese Röhren mit verschiedenem Querschnitt gänzlich aus Eisen oder gänzlich aus

Messing machen, aber auch beide Metalle vereinigen. Im letztern Falle macht man die

Röhre, welche die eiserne Verbindung bedeckt, sowie auch die innere Röhre von

Messing, wo dann die größere Ausdehnung des Messings die Verbindung luftdicht zu

erhalten strebt.

Die Oeffnungen in der Platte der Rauchkammer sind groß genug, daß die weitere Röhre

hindurchgehen kann, und das Ende der kleinern Röhre ist erweitert, damit es

hineinpaßt, wie Fig. 48 deutlich zeigt.

Der neue Kolben (Fig. 49 und 50) ist nebst seiner

Stange aus einem einzigen Stück Eisen oder Stahl geschmiedet. Die Vertiefung R der untern Seite des Kolbens wird durch Schmieden auf

einer Matrize dargestellt, indem die Fläche des Mantels einen dieser Höhlung

entsprechenden convexen

Theil hat, während die Matrize so geschlossen ist, daß sie bei S einen Vorsprung oder Schwanz auf der andern Seite des

Kolbens stehen läßt; an diesen Vorsprung wird die eigentliche Kolbenstange T angeschweißt.

Nachdem der Kolben auf diese Weise aus dem Groben bearbeitet worden ist, wird er

nebst der Stange auf der Drehbank vollendet, und der kranzförmige Theil wird zur

Aufnahme der Schrauben r, die zur Adjustirung der

Liederung dienen, durchbohrt. Zu gleicher Zeit wird auf der Drehbank die ringförmige

Kehle oder Vertiefung eingedreht, welche die Liederung s

aufnimmt. Die Schrauben wirken auf gebogene Federn, mittelst denen der Druck auf die

Segmente der Liederung fortgepflanzt wird. Man verhindert die Schrauben am Drehen

und Losziehen, indem man Stifte in die Löcher steckt, womit deren Köpfe versehen

sind; indem diese Stifte gegen den Kolbenkörper treten, verhindern sie das Drehen

der Schrauben.

Am untern Theile des Kolbens bringt der Erfinder hinter der Liederung ein Stück

Gußeisen u an, gegen welches eine Schraube t tritt, um die beiden benachbarten Federn zu

unterstützen, welche sonst, da die Cylinder liegen, das ganze Gewicht des Kolbens

tragen müßten.

Tafeln