| Titel: | Verbesserte Hydrocarbür- oder Photogen-Lampe; von dem Lampenfabrikanten B. C. Blok in Emden. |

| Fundstelle: | Band 142, Jahrgang 1856, Nr. VI., S. 19 |

| Download: | XML |

VI.

Verbesserte Hydrocarbür- oder

Photogen-Lampe; von dem Lampenfabrikanten B. C. Blok in Emden.

Patentirt für das Königreich Hannover am 20.

Novbr. 1855. – Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins, 1856, S.

130.

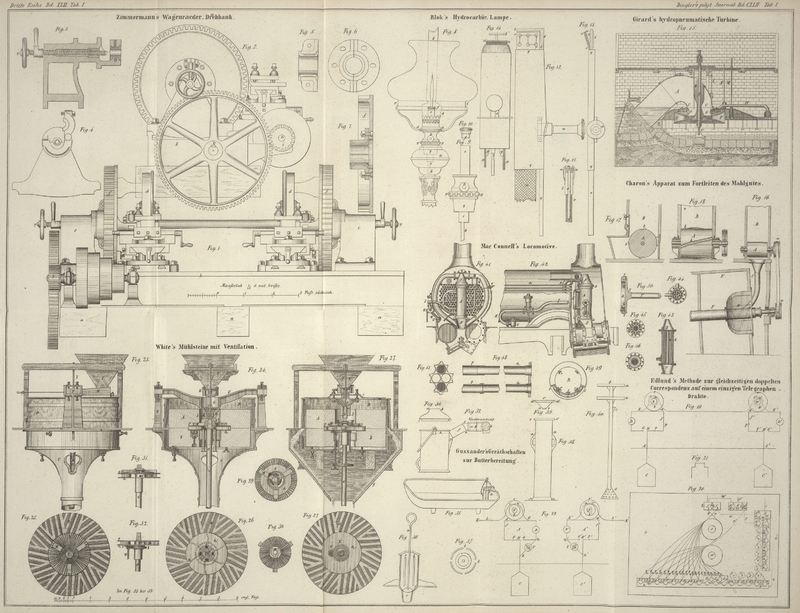

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Blok's verbesserte Hydrocarbür- oder

Photogen-Lampe.

Von den bis jetzt allgemein gebräuchlichen Hydrocarbür-Lampen unterscheidet

sich diese Lampe, Fig. 8, durch folgende Umstände:

1) daß der gläserne Behälter a mittelst eines

eingeschliffenen gläsernen Stöpsels dicht zu verschließen ist; dieser Stöpsel

enthält in seiner Mitte ein unrundes Loch, in welchem der hindurchgehende Brenner

befestigt ist;

2) daß ein eingeschnürtes Zugglas b, b (wie bei Oellampen

gebräuchlich) angewendet und hiemit die sonst nöthige Blechkapsel über dem Brenner

erspart wird, so daß auch der unter dieser Kapsel entwickelte Antheil Licht zu Gute

kommt;

3) daß nicht nur bei Brennern mit hohlem Dochte, sondern auch bei jenen mit flachem

und mit vollrundem Dochte die an Oellampen gebräuchliche Zahnstangen-Winde

angebracht ist;

4) daß zum Aufsaugen der brennbaren Flüssigkeit ein eigener, beständig in der Lampe

verbleibender Saugdocht (Sauger) vorhanden ist, während der damit in Verbindung

gebrachte Brenndocht leicht eingesetzt und gewechselt werden kann.

5) daß der Kuppelrand c, c mittelst seines Ringes d, d lose ausgesetzt ist, daher entfernt werden kann,

und dann die Lampe bequemer gereinigt und geputzt wird.

Der Brenner zu einem vollen runden Dochte, wie er in Fig. 8 angezeigt

erscheint, ist nach größerem Maaßstabe in Fig. 9, 10 und 11 vorgestellt: –

Fig. 9

dessen äußere Ansicht; Fig. 10 der Brennerring;

Fig. 11

der Saugdocht nebst seinem Mechanismus.

l, m in Fig. 11 ist ein

cylindrisches Rohr von Weißblech, mit dem Saugdochte p

ausgefüllt, welcher mittelst kleiner Löcher am obern Ende m festgenäht ist, unten in p lang hervorragt.

Aeußerlich an l, m sind zwei Dochtfedern n, n und die Zahnstange o

angelöthet. Die ersteren halten den Brenndocht zwischen sich fest, wenn dieser in

die obere Oeffnung des Rohrs, unmittelbar auf den Saugdocht gestellt wird.

Die Vorrichtung Fig.

11 wird in dem Rohre e, Fig. 9, hinabgeschoben,

wobei die Zahnstange o in ihre Scheide k eintritt und mit dem Getrieb der Winde in Eingriff

kommt, dessen Drehknopf bei h angegeben ist; der

Saugdocht p hängt dann unten aus i herab und taucht in die Flüssigkeit des Behälters, in dessen Hals der

Conus q paßt. Oben auf e

steckt man den Brennerring f, Fig. 10, durch dessen

Oeffnung der Brenndocht so weit als nöthig hervortritt. Bei g, g ist ein Kranz von Löchern zum Eintritt der Zugluft.

Fig. 12 und

13 sind

zwei Ansichten eines Brenners zu flachem Dochte. In dem platten Rohre q, q und der damit verbundenen Scheide v geht die Zahnstange t der

Winde w auf und nieder, an deren oberem Ende der

Dochtträger festgelöthet ist. Dieser besteht aus zwei unten zusammen gelötheten,

einen Spitzen Winkel (V) bildenden, im freien Zustande

durch ihre eigene Elasticität auseinander klaffenden Blechplättchen r und 8, von welchen nur s

direct an der Zahnstange sitzt. Der Saugdocht u ist

oben, auf der innern Seite des andern Plättchens r

liegend, hieran festgenäht (wie die in Fig. 12 sichtbaren Löcher

und Stiche zu erkennen geben); er tritt dann durch eine große Oeffnung dieses

Plättchens heraus und geht frei in q hinab. Wenn, wie in

den Abbildungen, der Dochtträger r, s auf dem höchsten

Standpunkte, also fast gänzlich außerhalb q und offen

ist, so kann in seine Oeffnung zu dem Saugdochte u der

Brenndocht gelegt werden, welcher sich von selbst einklemmt und ins Innere von q folgt, sobald der Dochtträger beim Hinabbewegen sich

schließt.

Fig. 14

endlich zeigt den verbesserten Brenner zu hohlem Dochte. Der hohle Brenndocht wird

hier wie allgemein bei den Oellampen mittelst zweier breiten Dochtfedern auf dem

innern (beweglichen) Cylinder festgehalten; aber auf den innern Seiten dieser Federn

sind zwei flache Saugdochte angenäht, welche, zwischen der Wand des Außencylinders

und den schirmartigen, mit dem innern Cylinder verbundenen Wandsegmenten

y, y hinabreichend, bei x, x

heraushängen. Die Winde ist die gewöhnliche; unter dem Getriebe geht quer durch den

Cylinder eine Oeffnung z, mittelst welcher der innere

Luftzug seinen Eingang findet. a' ist der Brenndocht;

b' das bekannte über demselben angebrachte

Messingscheibchen, durch welches der innere Luftzug nach der Flamme hin abgelenkt

wird.

Tafeln