| Titel: | Trockenmaschine für Zuckerfabriken, welche sich John Aspinall, Civilingenieur zu London, am 26. Mai 1855 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 142, Jahrgang 1856, Nr. XXIV., S. 94 |

| Download: | XML |

XXIV.

Trockenmaschine für Zuckerfabriken, welche sich

John Aspinall,

Civilingenieur zu London, am 26. Mai 1855

patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Febr. 1856,

S. 293.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Aspinall's Trockenmaschine für Zuckerfabriken.

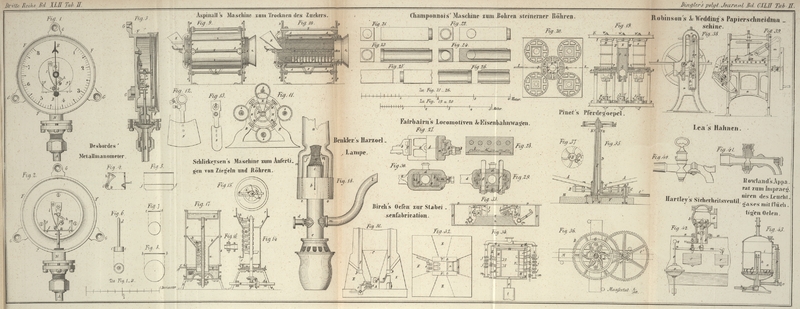

Fig. 9 stellt

meine verbesserte Trockenmaschine im Aufriß,

Fig. 10 im

Längendurchschnitt und

Fig. 11 in

der Endansicht dar.

Die Figuren 12

und 13 sind

Separatansichten einer der schrägen Platten in größerem Maaßstabe.

A, A ist ein gußeiserner Cylinder, welcher an Flanschen

a, a befestigt ist, die von der innern Seite des

Gestelles B, B hervorragen. Die Seiten des Gestelles

werden durch die Stangen b, b und die Muttern c, c zusammengehalten. C, C

ist ein siebartig durchlöcherter oder aus Drahtgeweben bestehender Metallcylinder.

Dieser Cylinder ist durch die Ringe e, e verstärkt und

seine Enden ragen noch über das Gestell B, B hervor. f, f sind Flanschen oder Ringe, welche dicht an der

innern Seite des Gestelles den Cylinder umgeben und dazu dienen, den letztern stets

in seiner richtigen Lage zu halten. D, D sind vier an

beiden Enden der Maschine angeordnete Frictionsrollen, welche die beiden Enden der

Cylinder tragen, die deßhalb mit Rinnen g, g versehen

sind. An den beiden Cylinderenden sind die Riemenrollen G,

G befestigt, mit deren Hülfe der Cylinder von einer Dampfmaschine oder

einem sonstigen Motor aus in rasche Umdrehung gesetzt wird. H ist ein massiver metallener Kegel, welcher da, wo das Drahtgewebe aufhört, an einen

der Cylinder befestigt ist; I ein ähnlicher Kegel aus

Drahtgewebe. Der letztere ist gleichfalls an den Cylinder befestigt, jedoch so, daß

zwischen beiden Kegeln ein Raum bleibt, durch welchen die Flüssigkeit vermöge der

Centrifugalwirkung herausgeschleudert werden kann. K ist

ein Rumpf, durch welchen die Materialien zunächst in den kegelförmigen Theil des

Cylinders gefüllt werden. L ist eine durch die Mitte des

Cylinders gehende Achse oder Spindel, deren eines Ende in dem Lager der

hervorragenden Arme M, M ruht. Diese Spindel trägt ein

System schräg gestellter Platten N, N, welche in den

geeigneten Abständen von einander mit Hülfe der Schrauben h,

h an die Achse befestigt sind. O ist eine Röhre

mit einer Reihe durchlöcherter Mündungsstücke, aus welchen feine Wasser- oder

Dampfstrahlen gegen die in Behandlung befindlichen Materialien gerichtet werden.

Mit dieser Maschine wird auf folgende Weise gearbeitet. Angenommen, der Zucker

befindet sich in halbflüssigem Zustande und die Flüssigkeit soll von den körnigen

Theilen getrennt, zugleich aber auch entfärbt werden, so wird die Zuckermasse,

während der Cylinder C in Ruhe oder Bewegung ist, in den

Rumpf K gefüllt. Dann läßt man durch die Röhre O Wasser oder Dampf einströmen. Wird nun der Cylinder in

rasche Umdrehung gesetzt, so häuft sich der Zucker kurze Zeit lang an dem unteren

Ende jeder der Leitplatten N an, gelangt alsdann von

Platte zu Platte, bis er das andere Ende des Cylinders erreicht, aus welchem er in

einem trockenen und körnigen, zugleich aber größtentheils entfärbten Zustande in

einen geeigneten Behälter geworfen wird. Q ist eine an

das Gestell befestigte trichterförmige Erweiterung, welche den Zweck hat, die

Zerstreuung der aus dem Cylinder geworfenen körnigen Zuckertheilchen zu verhüten.

Die aus dem Zucker gezogene Flüssigkeit wird von dem äußeren Cylinder auf genommen

und fließt von da durch die Oeffnung P in einen

Behälter.

Die nämliche Maschine eignet sich auch gut zum Ausziehen der Feuchtigkeit aus andern

Substanzen, überhaupt zu den meisten Zwecken, für welche die Centrifugalmaschinen

angewendet werden.

Tafeln