| Titel: | Beschreibung eines Lederwalkrades; von Hrn. B. E. Saladin. |

| Fundstelle: | Band 142, Jahrgang 1856, Nr. XLI., S. 178 |

| Download: | XML |

XLI.

Beschreibung eines Lederwalkrades; von Hrn.

B. E.

Saladin.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhouse, 1855, Nr. 131.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Beschreibung eines Lederwalkrades.

Ohne daß das Walkrad für Leder eine ganz neue Erfindung ist, denn dasselbe ist schon

in mehreren Fabriken eingeführt, bietet es doch vor dem Eintreten des Leders oder

dem Walken desselben mit den Füßen so wesentliche Vortheile dar, daß man diejenigen

Gerbereien, welche solche Apparate noch nicht besitzen, nicht genug darauf

aufmerksam machen kann.

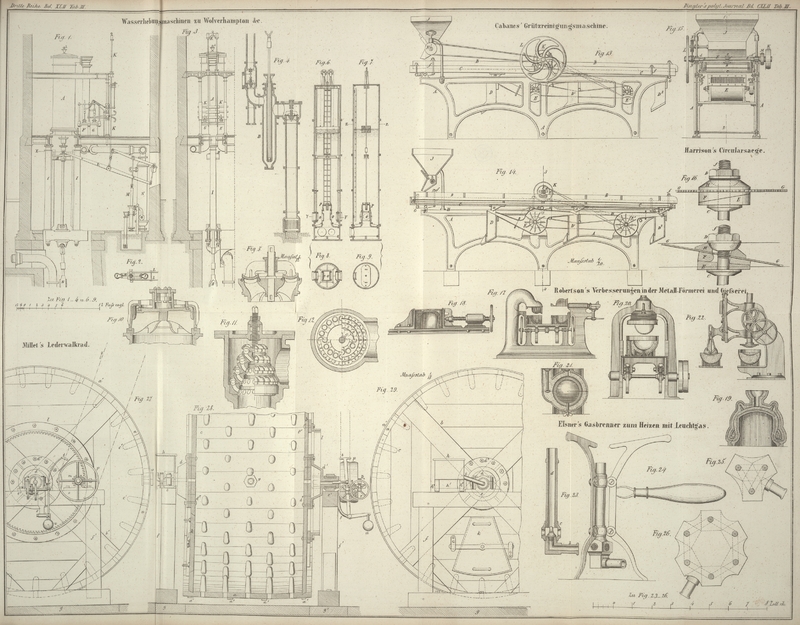

Das hier zu beschreibende Walkrad, in den Figuren 27, 28 und 29

dargestellt, ist bei den Gebrüdern Millet zu Paris in

Gebrauch, erfordert zu seinem Betriebe eine Pferdekraft und macht hundert Stücke

oder halbgroße Häute täglich, den Tag zu 12 Stunden gerechnet, fertig, und zwar

besser durchgearbeitet, als sie es gewöhnlich beim Walken mit den Füßen sind (wobei

die Arbeiter eine Art Schuhe mit dicken hölzernen Sohlen anziehen). Man legt jedes

Mal in das Walkrad vier Stücke, die vorher schon etwas eingeweicht sind,

gleichzeitig ein, um sie mit einander zu walken; dadurch wird die Zeit welche zum

vollständigen Tränken, Walken und vollkommenen Geschmeidigmachen von vier halbgroßen

Häuten erforderlich ist, auf 28 bis 29 Minuten reducirt. Damit ist dem

Sachverständigen genug gesagt, der die Zeit kennt, welche man gewöhnlich zum bloßen

Tränken der Häute vor ihrem Walken mit den Füßen nöthig hat; denn hierbei muß das

Leder viel längere Zeit im Wasser liegen, wozu noch der Uebelstand kommt, daß die

Arbeiter beständig nasse Füße haben, was ihnen verschiedenartige Uebel

verursacht.

Für gewisse Arbeiten, bei welchen das Leder nur wenig gewalkt zu seyn braucht, ist

die Zeitdauer der neuen Operation noch kürzer; es gibt sogar Leder, die man in ganz

trockenem Zustande zehn Minuten lang in den Apparat bringt, um die Arbeit mit dem

Schlägel, welche von Hand geschah, zu ersetzen. Es ist selbstverständlich, daß man

in dem Walkrade kleine Häute eben so gut wie große behandeln kann, nur legt man von

den ersteren eine größere Anzahl auf ein Mal ein. Die Erfahrung hat bewiesen, daß

bei einem Raddurchmesser von 2,3 Metern zehn Umdrehungen in einer Minute eine

zweckmäßige Geschwindigkeit sind, welche man weder überschreiten noch verzögern

soll. Die ersten Walkräder waren von kleinerem Durchmesser (1,7 bis 1,8 Meter); sie

lieferten aber in derselben Zeit eine weniger gute, und überhaupt nicht so viel

Arbeit, was sich einfach aus dem größeren Stoße oder Schlage erklärt, den die Häute

in einem größeren Rade, beim Herabfallen aus größerer Höhe, erhalten. Ich möchte

sogar glauben, daß ein noch größerer Durchmesser als 2,3 Meter für das Durcharbeiten

des Leders besser wäre, wenn sich hiedurch nicht die Schwierigkeit vergrößerte, die

Räder rund zu erhalten, da sie ganz von Holz sind und nur auf ihrer inneren Seite

durchnäßt werden; ferner darf man nicht vergessen, daß, da die Achse nicht durch das

Rad hindurch geht, die Seiten desselben wegen des Gewichtes des Rades selbst, des

Leders und des im Rade befindlichen Wassers, sich werfen oder durchbiegen könnten,

obgleich die Wassermenge nicht groß ist, da ungefähr 12 Liter oder Kilogr. hinreichen,

um vier Häute zu walken, worauf man für vier frische Häute jedesmal 4 bis 5 Liter

Wasser nachfüllt.

Im Innern des Rades darf wegen des Rostes der die Häute verderben würde, durchaus

kein Eisen verwendet werden; die Schraubenköpfe, welche auf der Innenseite des Rades

sind, müssen deßhalb mit einer Kapsel von dünnem Kupferblech überzogen werden.

Die Zahl der innen im Rade angebrachten Zähne ist 115, und scheint die geeignetste zu

seyn; sie liegen in fünf Reihen neben einander, von denen jede 23 enthält, und

kreuzen sich so, daß zwischen je zweien immer derselbe Abstand bleibt.

Nach der Gattung des Leders und auch nach der Arbeit zu welcher man das aus dem

Walkrade kommende Leder verwenden will, richtet sich die Zeit des Walkens selbst,

welche zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde wechselt. Bei den ersten

Walkrädern war deßhalb der Arbeiter, welcher sie zu bedienen hatte, genöthigt,

häufig seine Uhr zu Rathe zu ziehen; wenn aber das Rad langsamer oder schneller als

gewöhnlich ging, so zeigte sich unzweifelhaft der Einfluß auf das Walken. Dieser

Uebelstand ist durch den Zähler beseitigt, welcher an dem neuen Rade angebracht und

durch Beigabe einiger Wechselräder so eingerichtet ist, daß er das Walkrad stille

stellt, wenn es 100, 150, 200, 250 oder 300 Umdrehungen, nach Bedürfniß gemacht

hat.

Die Anordnung des durch die Zeichnung dargestellten Rades ist so, daß es durch einen

Riemen getrieben wird, wobei die Riemenscheiben 100 Umdrehungen in der Minute

machen. Diese Riemenscheiben erhalten ihre Bewegung von einer horizontalen

Transmissionsachse, die so eingerichtet ist, daß sie eine ganze Reihe von Walkrädern

treiben kann, von welchen aber immer je zwei 1 1/2 Meter von einander entfernt

aufgestellt seyn müssen, um Platz genug zum Einlegen und Herausnehmen der Häute zu

haben. Es gibt jedoch kleinere Fabriken, für welche schon ein einziges Walkrad

hinreicht; in diesem Falle bewegt man dasselbe durch ein Pferd mittelst eines

Göpels, einer verticalen Welle und zweier Winkelräder. Statt des oben erwähnten

Zählers mit Absteller wird dann ein solcher mit einer Glocke angewandt, die durch

ihr Schellen dem Pferde das Zeichen zum Stillestehen gibt. Bekannt ist, daß die

Pferde sich hieran sehr schnell gewöhnen, und ich selbst machte bei Hrn. Millet diese Erfahrung, wo ich Walkräder sowohl mit

Pferdebetrieb als mit mechanischem Motor anwandte. Die erste Betriebsart murde

deßwegen angewandt, weil man die Räder, wenn die Arbeit sehr pressirt, die

Sonn- und Feiertage über gehen lassen kann, ohne die übrigen Maschinen

mitlaufen zu lassen. Ein Walkrad mit Göpel kommt auf 2000 Francs zu stehen, während ein mit Maschinenkraft

getriebenes nur 1300 Francs kostet, jedoch ohne die Transmission, welche auch noch

zum Betriebe anderer Maschinen dient.

Das in den Figuren

27, 28 und 29 mit seinen Details abgebildete Walkrad ist im fünfzehnten Theile

seiner natürlichen Größe dargestellt.

Fig. 27 ist

eine Ansicht desselben von der Seite, auf welcher sich die Riemenscheiben

befinden.

Fig. 28 ist

ein verticaler Durchschnitt durch die Achse des Rades.

Fig. 29 ist

eine zweite Seitenansicht desselben, und zwar von der Seite aus gesehen, auf welcher

man das Leder einlegt und wieder herausnimmt.

a ist das eigentliche Rad, welches wie ein Faß aus

eichenen Dauben zusammengesetzt und mit vier eisernen Reifen oder Ringen a' umgeben ist.

b und b' sind die Böden des

Rades, welche ebenfalls aus Eichenholz bestehen.

c, c' sind 115 Zähne von Eichenholz, welche durch

Zapfen in den Dauben festgemacht sind.

Die gußeisernen hohlen Kegel d, d

' mit großer Basis dienen auf jeder Seite des

Rades als Achse desselben; diese Achsen sind drei Centimeter weit durch und durch

gebohrt, und an das Rad a durch 12 Schrauben a'' befestigt, deren Köpfe mit dünnem Kupferbleche

überzogen sind.

e, e' Lager für die Achsen d,

d

'. Diese Lager sind auf die Gestelle f, f

' von Eichenholz mittelst Schrauben

festgeschraubt; die Gestelle f, f

' stehen auf den Grundsteinen g, g

', und sind mit denselben durch je drei Schrauben

verbunden.

h ist ein kleiner Wasserbehälter, welcher auf dem

Gestell f steht und durch eine Leiste h', über welche die Füße h''

greifen, an Ort und Stelle gehalten wird; derselbe kann jedoch, nachdem er über die

Leiste gehoben ist, leicht in der Richtung der Achse bewegt und weggenommen werden.

An diesen Wasserbehälter ist eine Röhre i angelöthet,

welche durch die hohle Achse d hindurch das Wasser in

das Innere des Walkrades führt.

k ist die Thür, durch welche man die Häute in das Rad

bringt und sie wieder aus demselben entfernt.

Der innen gezahnte Radkranz l ist durch 16 Schrauben,

deren Köpfe ebenfalls mit dünnem Kupferblech überzogen sind, mit der Seitenwand des

Walkrades verbunden, und wird durch das Getriebe m in

Bewegung gesetzt; letzteres befindet sich auf der kleinen Achse n.

o ist ein Lager mit langer Hülse oder Büchse, durch

welche die Achse n geht. p

sind die zwei Riemenscheiben, von denen die eine fest, die andere lose auf der Achse

ist. Die endlose Schraube q ist mit der Achse d' des Walkrades verbunden, und treibt den Zähler r, welcher mit Wechselrädern versehen ist; er ist auf

dem Gestell s angebracht, das an den Ständer f' angeschraubt ist. t ist

die Ausrückgabel für den Riemen, sie wird ebenfalls von dem Zählergestell getragen.

Das Gewicht u bewegt die Ausrückgabel, nachdem das

Walkrad eine gewisse Anzahl von Umdrehungen gemacht und der Zähler die Gabel

ausgelöst hat.

v ist ein metallener Spund, der in das Walkrad

eingeschraubt ist, und welchen man öffnet um das Wasser aus dem Rade abzulassen.

Ich bemerke noch, daß der Boden unter dem Rade gepflastert oder mit Steinplatten

belegt seyn soll, welche mit Rinnen versehen sind, um das aus dem Rade abfließende

Wasser fortzuleiten.

Tafeln