| Titel: | Grützreinigungsmaschine, von Hrn. Cabanes, Müller zu Bordeaux. |

| Fundstelle: | Band 142, Jahrgang 1856, Nr. XLII., S. 181 |

| Download: | XML |

XLII.

Grützreinigungsmaschine, von Hrn. Cabanes, Müller zu

Bordeaux.

Aus Armengaud's Génie industriel, Mai 1856, S.

265.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

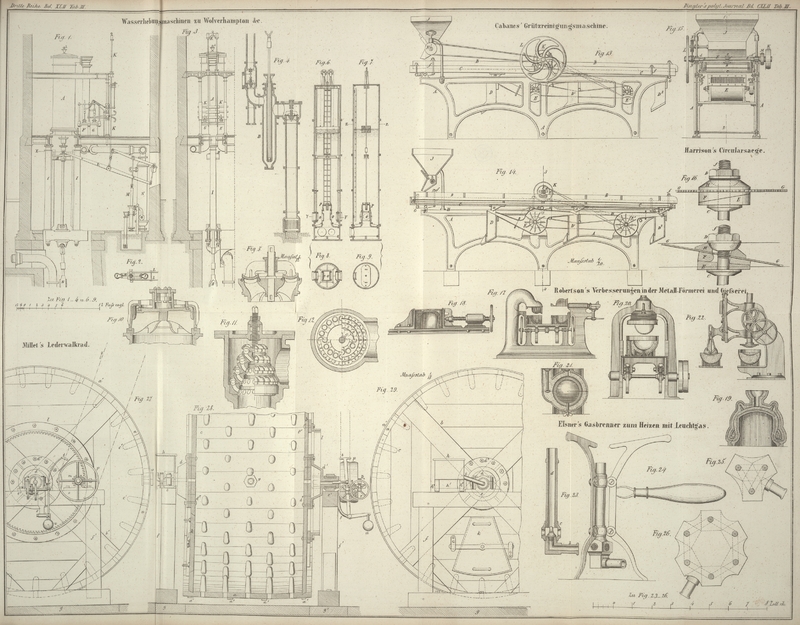

Cabanes' Grützreinigungsmaschine.

Diese zur Absonderung der Kleie von der Grütze dienende Maschine besteht im

Wesentlichen aus einem, in einem Kasten aufgehängten Siebe, das sowohl eine

horizontale als auch senkrechte wiederkehrende Bewegung erhält, welche

beiderseitigen Bewegungen den Zweck haben, das Mahlgut in der Art zu sortiren, daß

die leichtere Kleie oben bleibt und die schwerere Grütze durch den Seidenzeug,

welcher das Beutelwerk bildet, hindurchgeht und in mehreren Abtheilungen des

darunter befindlichen Kastens nach der Größe sortirt wird.

Ein Leinwandstreifen, welcher zwischen sich, dem seidenen Beuteltuch und dem Boden

des Kastens die Luft einschließt, hängt von dem untern Rande des Siebes frei herab;

dadurch entsteht eine Luftströmung von unten nach oben durch das Sieb, wodurch die

bezweckte Hebung und Trennung der leichtern Kleie begünstigt wird.

Fig. 13 ist

ein Längenaufriß oder eine äußere Ansicht der Reinigungsmaschine.

Fig. 14 ist

ein Längenaufriß nach der Linie 1–2, Fig. 15.

Fig. 15 ist

ein Querdurchschnitt nach der Linie 3–4, Fig. 14.

Die ganze Maschine ruht auf zwei gußeisernen Gestellwänden A, die durch schmiedeiserne Stehbolzen mit einander verbunden sind.

Die zwei Haupttheile des Apparates sind das Sieb B und

der Kasten C, auf dessen Boden die Grütztheilchen

niederfallen, ehe sie in die Behälter D, D

' und D²

gelangen.

Das Sieb oder Beutelwerk B besteht seiner Länge nach aus

drei Abtheilungen, von denen jede einen, von der vorhergehenden sich

unterscheidenden feinern seidenen Siebboden hat. Jeder Abtheilung entspricht eine

Oeffnung im Boden des Kastens C und unter jeder dieser

Oeffnungen a, a' und a² befindet sich ein Kasten D, D

' und D².

Zwei Ventilatoren E und E'

vollenden die Reinigung, indem sie die noch in der Grütze vorhandenen letzten

Staubtheile von derselben abscheiden. Der Ventilator E

hat eine gleichzeitige Wirkung nach zwei Seiten.

Das Sieb und der Kasten sind in der Mitte ihrer Länge an einer Welle F aufgehängt, an welcher drei Stellen b, b

' und c excentrisch

abgedreht sind und zwar auf solche Weise, daß die Mittelpunkte von b und b' correspondiren und

der von c diesen diametral entgegengesetzt liegt.

Die beiden Achsenhälse b und b' sind in schmiedeisernen Bügeln d und d' angebracht und diese sind an den Rändern des Kastens

C befestigt; der Achsenhals c liegt in dem am Siebe befestigten Bügel e.

Wenn man nun der Welle F eine schnelle drehende Bewegung

ertheilt, so nähern und entfernen sich wegen der excentrischen Stellung der

Achsenhälse das Sieb B und der Kasten C gegenseitig in senkrechter Richtung. Liegen die Achsen

aller Hälse in einer gemeinschaftlichen horizontalen Ebene, so stehen Sieb und

Kasten einander am nächsten, wogegen die größte senkrechte Entfernung der Halsachsen

von einander die größte gegenseitige Entfernung beider bedingt.

Damit nun das Sieb und der Kasten bei ihrer Bewegung immer parallel bleiben können,

ruhen sie auf sechs gleicharmigen Hebeln G, welche am

Gestell befestigt sind; die Zugstangen F derselben sind,

die eine an das Sieb und die andere an den Kasten C

angeschlossen. Je drei auf derselben Seite liegende Hebel sind unter sich durch eine

hölzerne Kuppelstange H verbunden und diese schließt

sich bei g durch Gelenkbolzen an die einzelnen Hebel G an.

Es folgt aus dieser Einrichtung, daß, mögen die Bewegungen des Siebes und des Kastens

seyn welche sie wollen, sie ihrer ganzen Länge nach genau parallel gegeneinander

bleiben können.

An dem untern Rande des Siebes hängt ringsherum ein Leinwandstreifen I bis auf den Boden des Kastens C frei herab. Steht der Apparat im Betriebe und sind Sieb und Kasten von

einander entfernt, so berührt der Leinwandstreifen I den

Boden des Kastens kaum, so daß die Luft zwischen demselben und dem Seidensiebe

leicht einströmen kann. Nähern sich aber Sieb und Kasten einander, so legt sich der

Leinwandstreifen auf den Boden auf, verhindert das Ausströmen der Luft und treibt

sie durch das Sieb.

Diese Einführung von Luft ist sehr zweckmäßig, indem sie die leichteren Kleientheile

an die Oberfläche treibt und sie von den Grütztheilen trennt, welche in Folge der

erwähnten Bewegungen durch das Sieb von Seidenzeug auf den Boden des Kastens

niederfallen und mittelst der horizontalen schwingenden Bewegungen dessen ganze

Länge durchlaufen.

Sieb und Kasten haben in der Abbildung eine geringe Neigung gegen den Horizont, die

Maschine kann aber auch bei einer gänzlich horizontalen Lage wirken.

Zur Speisung des Apparates dienen ein Rumpf J und eine

Aufschüttwalze h.

Die Betriebswelle F ist mit einer Riemenscheibe und mit

einem Schwungrade L versehen; eine zweite Rolle

überträgt ihre Bewegung auf den Ventilator E und von

diesem auf die Aufschüttwalze h.

Bei einer versuchsweisen Reinigung von 360 Kilogr. Grütze erlangte man nachstehende

Resultate:

Nr. 1 – 70

Kilogr. „ 2

– 73 „

à 54 Fr. die 100

Kil.

77,22 Francs

„ 3 –

55 „

à 45

Fr. „

„ „

24,75

„

„ 4 –

26 „ „ 5

–

29 „ „ 6

–

10 „ „ 7

–

14 „ „ 8

–

54 „ „ 9

– 28 „

à 30 Fr.

„

„ „

48,30

„

Abgänge 1

„

––––––––––––––

––––––––––––

360 „

150,27 Francs.

360 Kil. ungereinigte kosten, die

50 Kil. zu 18

Fr. gerechnet

129,60 „

––––––––––––

Daher Gewinn

20,67 Francs.

Diese Arbeit erforderte kaum 5/4 Stunden Zeit, beschäftigte einen Arbeiter, der

täglich 2 1/2 Fr. Lohn erhielt und erheischte 1/2 Dampfpferd als Triebkraft.

Tafeln