| Titel: | Sphärische Dampfmaschine; von Hrn. Gray zu Limehouse bei London. |

| Fundstelle: | Band 142, Jahrgang 1856, Nr. LVII., S. 241 |

| Download: | XML |

LVII.

Sphärische Dampfmaschine; von Hrn. Gray zu Limehouse bei London.

Aus Armengaud's Génie industriel, Juli 1856, S.

15.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

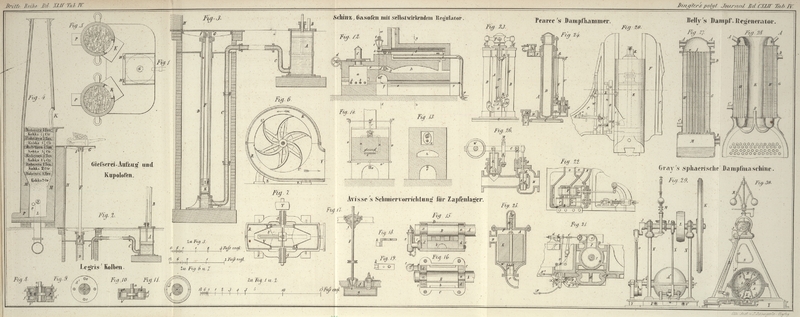

Gray's, sphärische Dampfmaschine.

Die Maschine welche wir hier beschreiben wollen, war im J. 1855 zu Paris ausgestellt,

wo sie im großen Annex unter den englischen Maschinen im Betriebe stand. Sie gehört

zu den sogenannten halbrotirenden Maschinen.

Fig. 29 ist

eine äußere Längenansicht,

Fig. 30 ein

Querdurchschnitt dieser Maschine.

Der Cylinder der gewöhnlichen Dampfmaschinen ist durch eine hohle Kugel A mit Mantel A' ersetzt, in

welcher ein Kolben B mit Liederung D angebracht ist, dessen Stange C sich in der Richtung des horizontalen Kugeldurchmessers befindet und als

Achse dient.

Das Innere des sphärischen Raumes A ist mit zwei

Scheidern E versehen, deren Kanten Liederungen haben,

welche gegen eine Verstärkung oder Hülse b des Kolbens

treten, durch den die Achse C geht. Dadurch ist der Raum

A in zwei nahezu halbkugelförmige Abtheilungen

getheilt, die nicht in directer Verbindung mit einander stehen und wovon jede eine

Hälfte des Kolbens enthält. Der Dampf wird mittelst der Röhre V in die Vertheilungsbüchse S geführt, von wo

aus er mittelst eines gewöhnlichen Schieberventils R

abwechselnd in die Canäle c und d vertheilt wird. Der Canal c läßt den Dampf

in die beiden Abtheilungen des Raumes A durch die beiden

einander diametral gegenüberstehenden Oeffnungen 1 und 2 strömen, so daß er auf der

einen Seite über, auf der andern unter dem Kolben gleichzeitig wirken kann. Daraus

folgt, daß der Kolben eine drehende Bewegung um seine Achse C annehmen muß, welche jedoch durch die Scheider E begränzt wird.

Der Schieber läßt alsdann den Dampf in den Canal d

gelangen, von wo aus er mittelst der Oeffnungen 3 und 4 in den Raum A strömt, wodurch der Kolben eine der vorigen

entgegengesetzte Bewegung macht, während der Dampf aus der andern Hälfte durch die

Oeffnungen 1, 2 und c, so wie durch den Schieber

ausströmt, um durch die Röhre T in die Atmosphäre zu

gelangen.

Der Kolben erhält demnach eine wiederkehrend-kreisförmige Bewegung, welche

seine Achse C mittelst der Kurbel W einer Kurbel von kleinerm Halbmesser J

mittheilt und dadurch auf die Triebwelle I überträgt.

Das Verhältniß beider Kurbeln ist ein solches, daß die auf letztere J mittelst der Bleuelstange O übertragene Bewegung eine ununterbrochen rotirende ist.

Das Maschinengerüst besteht aus einem gußeisernen Rahmen Y, auf welchem zwei Ständer N befestigt sind.

Dieselben sind mit Zapfenlagern versehen, in denen sich die Achse I dreht. Letztere ist mit einem Schwungrad K versehen, mit einer Triebrolle L, einem Winkelrad welches den Regulator M

bewegt, und endlich mit einer Excentrikstange X, welche

mittelst des Winkelhebels P den Schieber R bewegt.

Der Erfinder bemerkt über seine Maschine Folgendes:

Die hauptsächlichsten Vortheile derselben sind: fast unmerkliche Reibung,

Brennmaterial-Ersparung, sehr langsame Abnutzung, Raumersparung, directe

Wirkung.

Der innere Durchmesser der Kugel beträgt 37 Centimet. Der Kolben hat den gleichen

Durchmesser, seine Liederung ist kreisförmig und er ist nur mit zwei Federn

versehen; er bewegt sich in einem Raum, welcher die Form eines doppelten Keils hat,

dessen Volum 15 bis 16 Kubikdecimeter beträgt; der übrige Theil der Kugel ist

luftdicht verschlossen, damit kein Dampf entweichen kann. Der mit Dampf anzufüllende

Raum in einem gewöhnlichen Maschinencylinder von gleichem Durchmesser und Spiel ist

zweimal größer als der besprochene Raum, folglich bedarf er bei gleicher Schubhöhe

einer doppelten Dampfmenge.

Die Reibung dieser Maschine übersteigt nicht 1/4 Kil. Druck, und wenn sie neu ist,

kaum die Hälfte mehr.

Der Erfinder hat eine Maschine von den angegebenen Dimensionen seit dem Monat August

1854 in eigenem Gebrauch. Sie ist von Morgens 6 Uhr bis Abends 8 Uhr im Betriebe und

bewegt acht Drehbänke und eine Bohrmaschine.

Die Ausgabe für Brennmaterial beträgt täglich 1,85 bis 2,15 Fr., indem 1000 Kil. 13

bis 20 Fr. kosten. Die Maschine verbraucht täglich, je nach der Leistung, 40 bis 60

Liter Wasser. Während jenes ganzen Zeitraums hat die Maschine gar keine

Reparaturkosten verursacht. Der Kolben schwimmt gewissermaßen in dem ihn umgebenden

Dampf, wodurch Reibung und Abnutzung vermieden werden.

Tafeln